前年春秋之交,我在莫斯科、圣彼得堡和乔治亚共和国的提佛利斯看了六十多出戏剧、芭蕾、儿童剧和小剧场演出。今年春秋之交又在布鲁塞尔、伦敦和法国北部城市Maubeuge观看了英、美、法、德、意、俄、荷兰、比利时等国家的二十几出音乐剧、酒吧戏剧、现代舞和装置表演等。在这些令人眼花撩乱的演出中,那些坦诚地直面人生,以恶的本来面目示人的作品,或令人震颤,或发人深思,让人感受到世界舞台的某些明显变化,感受到在众语喧哗中执著的艺术家们坚定的声音,感受到敢于深入剖析人类罪恶的艺术家的尊严。

在俄罗斯,苏维埃联盟解体所引发的民族纷争与政治、经济、文化的全面混乱,正日渐显露出历史终结的严酷性。崩塌的大厦不仅埋葬了旧时的统治者,也埋葬了它的掘墓人。新的政治寡头和改头换面的旧政治家正为权力再分配拼得死去活来,大多数民众漠然视之,整个社会仿佛患了严重的政治疲劳症。揭露前政权的虚伪、腐败、罪恶的政治戏剧,如莫斯科艺术剧院的《狗心》、塔甘卡剧院的《活生生的》、中央儿童剧院的《澡堂》、圣彼得堡小剧院的《晨星》……仍在上演,但除了增加旧伤口的隐痛之外,已缺少更深刻的启示力量。一种忧郁、茫然、无所适从和生存的荒谬感正笼罩在社会中那些稀有的敏感的知识分子的心头。

莫斯科市苏维埃剧院的小剧场里,两三年来一直在演出卡缪的《卡利古拉》。古罗马的暴君卡利古拉被塑造成集疯子与小丑于一身的圣人。他强占他人的妻子、逼迫反对他的老贵眼服毒自尽,在大庭广众之中将尿撒在廷臣的身上,不时戴一顶滑稽的破帽子,衣衫不整地蜷缩在旮旯里,有时脸上扑著白粉、戴著女人的假胸、拙劣地摹仿舞蹈演员的动作、跳跃著穿场而过……他故意将世俗世界的平庸逻辑推到荒谬的极致,以此去戳穿人性的虚伪与世人的种种假象。他俨然成了荒谬的代表和恶的化身,在制造他人死亡的同时,淸醒地走向自身的死亡。

洛曼.维克丘克剧院则将让.惹内(Jean Genet)的《女仆》歌舞化,同时运用布偶、独立表意的布景、滑稽模仿等手段,突显其荒谬的内涵。演出者在观众入口处和舞台右侧出口各安置了一个与真人一般大小的偶像──卑恭的仆人形象。舞台的正面和左右两侧镶嵌著三组巨大的镜子,几乎占满了整个舞台后景。演出由脸上扑粉、上身赤裸的男舞者扮演全部女角。序场更是以戏谑的手法,摹仿舞台演出的俗套:出场、独舞、双人舞、群舞、掌声、谢幕、再次响起掌声、再次谢幕……演出者巧妙地将偶像、镜子、扮演……这类作假、虚幻的事物重叠并置,虚假套著虚假。正如我们生在的这个世界,找不到任何本质,根本没有真实可言。

荒谬戏剧产生于五、六〇年代。在世界范围内,荒谬戏剧己成为「新古典」。然而在前苏联和东欧各国,荒谬戏剧仍方兴未艾。原东德剧作家海纳.穆勒(Heiner Müller)的《哈姆雷特机器》,波兰剧作家姆格若克(S. Mrozek)的《脱衣舞》等都充满著强烈的荒诞感。莫斯科塔甘卡剧院演出的《大师与玛格丽特》和列恩考姆剧院演出的《对亡灵的祈祷》,也让人在贤愚混杂、美丑并置的怪诞故事和令人震惊的血腥罪行背后,感受到我们生存的这个世界正在逐渐变得荒诞。以往那种仅仅属于艺术范畴的荒诞正在不断闯入现实世界。世界正在上演一出疯狂的戏,或许比荒谬剧剧更荒谬。

人无法消除罪恶,但必须抗拒被罪恶呑噬

九〇年代的西欧舞台,是一个熙熙攘攘、五颜十色的超级市场。没有主潮,也没有新的大师出现。美国的罗伯.威尔逊、英国的彼得.布鲁克、德国的彼得.斯坦因和法国的太阳剧社等,都曾从不同的层面,努力探索剧场空间的多种形态,挖掘戏剧独特的艺术魅力,但一、二十年前那种将观众直接卷入演出之中的全景戏剧,那种以冷静的语言对社会罪恶进行阴沉的、无能为力的嘲讽的绝望喜剧已逐渐退潮。倒是一些处在边缘的小剧团和一些不知名的艺术家,不为世间的罪恶所吓倒,更勇敢地深入到人性的罪恶之中,揭开人心最隐密的角落。他们澈底地打破了传统与现代,现代主义与后现代主义的界限,为我所用地将各种技法语汇叠用、拼贴在自得其是的舞台上。新奇、怪异、惊世骇俗已不再是他们取胜的手段。敞开心扉,暴露灵魂,在沉伦与精神困顿中表现恶与道德的复杂性、多样性,成了最引人注目的新特色。

在Malbeuge和布鲁塞尔国际艺术节上,美国「国家马戏剧团」演出的《顽固的白人右派》Tight Right White,以其粗俗、泼辣、以爆的MTV风格和无所忌讳,无所遮拦的坦然,吸引了众多的观众。

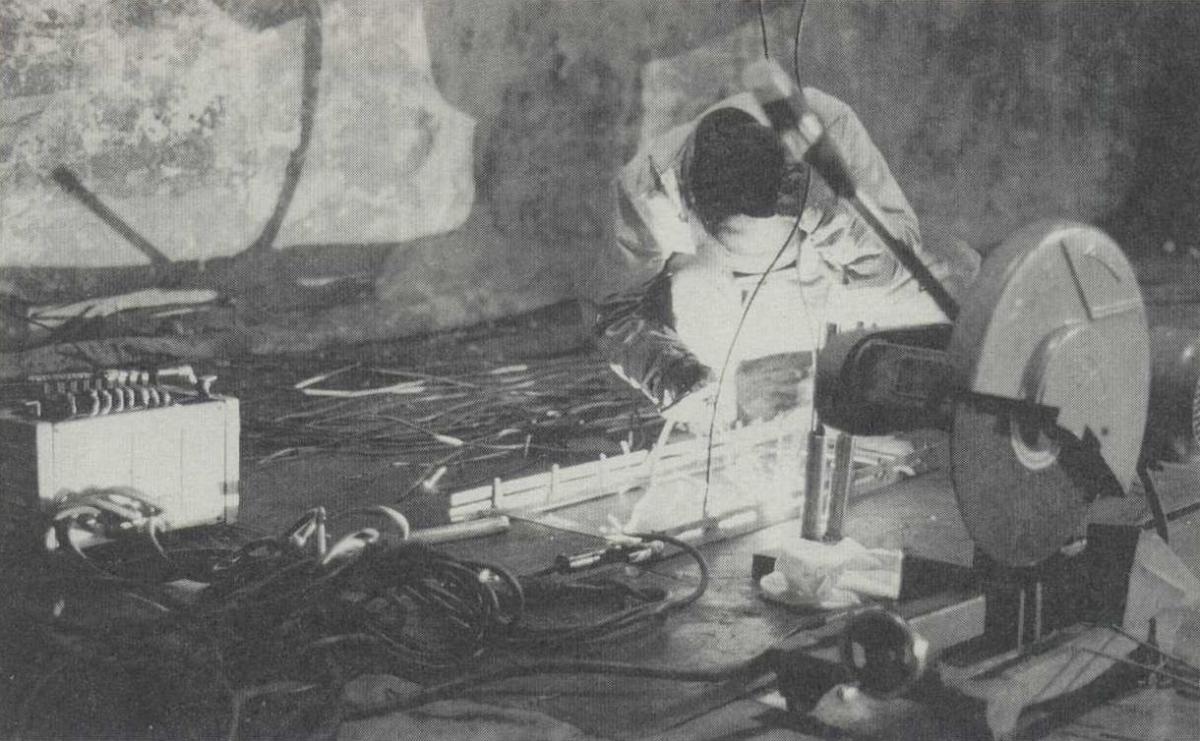

演出是在一个废弃的大仓库里进行的。观众席地而坐,凹型舞台将观众包围在其中,观众的身后是一字排开的三架电子合成器。鼓声、爆炸声、爵士乐、摇滚乐震耳欲聋。正面大银幕、银幕两侧相互对称的两个大视屛,以及在右侧台的白色幕布上,同时或交替放映纪录片、爱情片、警匪片、色情片的片断或静止镜头……对观众的视听感官进行狂轰滥炸。演员在观众正面和左右两侧的至少七个演区进行表演。音乐、舞蹈、对话、影视投影、杂耍……以一种类以MTV的快速节奏交替呈现,让人感到剧情就发生在你的周围、你的身旁,且不暇接,血脉贲张。

整个演出由一系列片断性的生活场景和舞蹈动作组合而成。它通过性控制与性反抗,表现黑人受侮辱、受迫害的历史以及他们的奋起抗争。演出中充斥著大量的粗话、裸体、半裸体、猥亵动作、暴露性器官。女演员拉开上衣和短裤,面对观众,露出耻毛和阴部,以一种挑衅的态度不断扭动屁股。黑人男演员挥动著极其夸张的阳具(道具),将白人按倒在地,扯下裤子,在一片呐喊声中将「阳具」揷进白人的屁股……引起人们震惊和思考的,不在于演出充斥著大量粗俗不堪的动作,而在于这些被世俗伪善的道德视为「猥亵」、「下流」、「恶」的狂烈动作,充满著对「善」的挑战与反抗。它刺痛伪善者脆弱的神经,呈现某种恶之花、恶之美。

法国盲点剧团演出的《谈话片断:天生我材》Conversation Pieces: Les Gens Son Formi-dables一剧中,恶被表现为先验的、普天下人人皆有的属性。善对恶的依赖和丑包含著美,在不堪与无奈中,既透出某些迷茫,也透出某些微光。

演出是在一个很小的剧场里进行的。在三面高墙所构成的半封闭的狭小空间里,除了后区有一架普通钢琴外,舞台上空无一物。一群挺胸凸肚、高矮胖瘦相差悬殊的男女演员,在台前站成一横排,自报家门,逐一诉说自己的简历和对性关系、性虐待、同性恋等的看法。他们的表演毫无做作、毫不掩饰,将备遭挫折的人生、最不可吿人的隐秘、性关系中的尶尬与不堪,平静而坦然地诉诸观众,其中包括变态性爱快乐可怕的骇人温情、变性人交织痛苦与希望的哀歌、人老色衰的失落与嘘唏……演出既使观众感到不安,又使观众感到亲切。演员直面观众,坦诚地与你交心,你难以回避。它令怯懦者畏缩不前,也使诚挚者对恶获得真实的、脆弱而善的体会。

一个多世纪以来,戏剧舞台上展现了无数颓败、混乱、顚狂的世界图像。史特林堡在《魔鬼奏鸣曲》中,把社会描绘成由一群浪荡者、性欲狂、骗子、吸血鬼、死人、木乃伊乱七八糟杂凑而成的妓院、疯人院、停尸间。在布莱希特的《三便士歌剧》中,世界成了一个精神堕落的罪恶渊薮,每时每刻都在产生罪恶并把人变成罪人。在让.惹内的《阳台》中,人性只不过是一重套一重的扮演,现实生活比伊尔玛夫人妓院里的性幻想游戏更虚假。

不再善/恶、美/丑二元对立的艺术

今天的戏剧家们,也在舞台上展现丑陋、粗鄙和罪恶。与以往的艺术家们不同的是,他们极少以一种善/恶、美/丑截然对立的二分法去看待世界与人性,也不把人在世俗世界所承受的苦难当成是为了赎罪,为了重回上帝怀抱所付出的代价。他们把善、恶、美、丑都看成是双重的、多重的,因此对恶、对丑怀有一种更为矛盾、更为复杂的情感。

荷兰信任剧团(De Trust)演出的Vor-meloos,表现在一个小酒吧里,一群粗鄙、庸俗的酒客,将一对富有的、穿著入时、文质彬彬的靑年男女视为异类,将他们剥光衣服,当众奸汚,然后吃肉舔血、敲骨吸髓,饱餐一顿。然而这群满身、满手、满脸沾满鲜血的食人肉者却突然对被他们残杀、吃掉的靑年男女产生怜悯与敬畏,在尸体四周点著蜡烛,为他们举行祭奠。这是一出十分残酷的戏剧,观众目光所及的是长时间摆在舞台中间的两具开膛破肚、血肉模糊的尸体。但你又很难同情被杀的靑年男女,他们趾高气扬、随意挥霍,比芸芸众生更阔绰也更虚伪。

同时的,在彼得.斯坦因导演的《俄瑞斯忒斯》三部曲中,前两部都有十分血腥的杀戮场面:亚冈曼农被他的妻子克吕泰墨斯特拉所杀,克吕泰墨斯特拉和她的情人挨癸斯托斯被她与亚冈曼农的儿子俄瑞斯式斯所杀。舞台上都是血流如注,谋杀者、复仇者浑身溅满了鲜血。

在盲点剧团的《谈话片断》中,舞台上堆满了花生壳、果皮、橙汁、面条、纸屑、破碎的杯盘残片……人的生存环境有如一个肮脏的垃圾场。

的确,在今天的西欧舞台上,充斥著大量的呕吐、大小便、杀戮、裸体、手淫、性交动作……比以往任何时候都更肮脏、更血腥、更色情。但它们的优劣、深浅、高下各有不同。因为恶、丑、脏本身并不具有美学的意义。它们只有在「恶的意识」、在「审丑」的凝神观照之下,成为人类自审自察的镜子,才有价値,才値得去表现。法国诗人波特莱尔早在一个多世纪前就说过:自知的恶,不像不自知的恶那样可憎,而且更接近于消除。

今天淸醒的艺术家已不再把希望寄托在对恶的消除上,不再为虚假的远景所陶醉,它不再被无处不在的罪恶所吓倒。人无法消除人性与世界的罪恶,但必须抗拒被恶所呑噬。既认淸善是恶的另一副面孔、恶对善的挑战可能是一种美,也看到恶的放纵必定是一种麻醉与沉沦。因此,展现在舞台上的恶不再是单一的,而是充满著悖论与复调。正是它的矛盾性与含混性,使观赏者如临歧路,难下截然的是非判断,发散出一种令人有所思、有所悟、又说不淸道不明的艺术魅力。

文字|林克欢 中国青年艺术学院文学顾问

敞开心扉,暴露灵魂,在沈沦与精神困顿中表现恶与道德的复杂性、多样性……