两岸三地的艺术展示了三种不同的文化觉醒。香港没有家的感觉,致最需要抓一个白纸黑字的身份保证。台湾的文化包袱毕竟磨不掉历史的记忆,陷入现代游戏吊诡的困局。真正的人文创造是生活,是没有身份觉醒的家园。中国剧坛的新一代可能会成为最有份量的活的实证。

三个性格迥异的剧场,一次异地的缘份,相聚在欧洲这片中立地带:比利时。

缘起,是首届布鲁塞尔国际艺术节的中国焦点:揉合中港台三地艺术于一周。有剧场,舞蹈,摄影和诗的结合,也有电影和座谈,资料库和通讯中心,及年靑艺术家驻节计划,及两本译成荷兰文、法文的当代中国文学专集。多元化似乎是开放艺术文化创作胸怀和空间的必要养份。这个小型的中港台艺术节,浩浩荡荡走到地球的另一边,五月相会过后,可想起是时候归家了吗?

各有各的文化背景,孕育了各自的艺术素质。虽然对于西欧思维而言,中港台都是撑著同一名目的中国伞;然伞子是挡晴,挡雨,还是挡雪,大概连撑著伞的也一时弄不淸楚。中国这个名目好大,国家、民族身分越来越复杂,越难寻得代表性这回事。一个地方的艺术亦因而只能反映该地的一些面貌。观乎中港台三地之艺术,犹见三种风景,三份脾性,也许可以反照几分民族性。

这里想从中港台专辑的三个剧场谈起。

三地的剧场演出分别是香港进念二十面体的《香港二三事》;台北临界点剧象录的《白水》;及北京戏剧车间的《零档案》。

政治与权力的博览会──进念二十面体

进念早已是香港前卫剧场的大哥大,敲响创意和挑战权力的革命锣鼓,在政治与艺术边缘燃起的灯是红(禁区?)是绿(通道?),对社会、对政府、对观众、抑或对自家,进进出出、前前后后也亮相了十二年,不是变成一代宗师,便是硬化成僵尸!这回进念安排了一场游艺。安排的,是观众的视点,听觉的方位,还有思索和阅读的导向。英文剧名不单是《香港二三事》,而是《二三事……你想知道有关香港的》(我顺绎了英文的语法)。去年在港演出的是铺排一段中英交谈、机场纷争的历史舞台;今年,却是安排并塑造台下的观众认同。入场派发的剧照名信片是指导观众如何解读台上的动静:红地毯等于欢迎、送别、荣誉、制约;乒乓球标志新世界秩序的开端;行李是入境、回忆、主权、负累;公众广播是什么;台是什么;舞台是什么……名信片的背面是致港督及香港市民的公开信,是要观众承认虽不出自自己手笔,却心甘情愿签署投寄的陷阱;然后尙有指引观众联想方向的问题卷,连去年那场刊小册里仿制毛语录封底的痕迹也消失了,变成今天纯粹的进念语录。

我看到一个剧场(或艺术)创作的大忌,就是创作者太自觉表演策略及教化权宜了。教人诠释的意图大大摧毁了接受艺术的意识,把潜意识中自由联想的空间扼杀掉。艺术解读的指引其实是带暴力的权力游戏。令人失望的是此举与进念十二年来力主留给观众大量活动空间的宗旨相违。进念艺术的死亡大抵就在那十六张台结构性的收放分合中奠定了。进念的再诞生牺牲了艺术,换上赤裸裸的政治议程,及公开搜猎群众的信任。场内不住自嘲,叫人留心,当心,小心,不外是别有用心。是一场不为收集声音,却积极为观众配音的大骚。悬挂半空的四字真言,黄得可爱的乒乓球,黑乌乌的背囊;场外纪念品摊里,花样百出的反革命襟章,千万罪人T恤、纪念集、CD……看得欧洲人心花怒放。一个进念博览会,一个政治陷阱。观众从公开信中知道港府不支助这个「非常低财政」的演出自然替进念不平,却对财政如何地低毫不知情。去年的演出正値中英争拗之巅,也逢文康广播科发表艺术政策报吿的咨询期,是故大发剧场感染的张力,无需教育切身处地的观众;今年将香港的政治舞台空运到欧洲联邦,却卖起艺来。艺术为政治而牺牲,大抵只能说一句进念完了,它已变成了一个扣上艺术襟章的政治团体。台上,是移形换影;台后的广播与技量才是主角。

主体与破格的脱变吊诡──临界点

再看台湾的临界点,感受两样。又是一个饶富创意及争议性的实验剧团。未看《白水》前是充满好奇的,知道是来自文学、戏剧及视觉艺术背景的四个年轻大男孩,企图将经典《白蛇传》蜕变成为一个探索爱、欲、权力和性四个缠绵人生的大课题演出。明显是搞顚覆的实验。也闻说四个演员为探求一套崭新的身体语言,特地跑到山间河边练习,发展出一组组创意的肢体动作。看他们在布鲁塞尔的首演,却比想像中的规矩多了。无疑是一连串甚有创意的舞蹈,配合传统绮雅的文辞颂奏,本就是相当有苗头的创作。据闻在台公演时观众的反应异常强烈。传统与立新,主体与破格的对立,本来就是台湾的一个民族大结。变格是台湾观众渴求的艺术养份。然而,上代的艺术变格毕竟都负起了一段流离历史的债,力求平反和补偿的心态难免令艺术的心沉了重了;新一代要从传统中翻身,创作的根游离了历史的洪流,要上岸栖身,问题不再只是如何替自身定位的关注了,而是自我身分的确定及推崇,带著浓浓现代主义求破立也求捍卫的色彩。临界点在《白水》中力求突破语言框框,跳跃出来的却是非常讲求板眼对韵,结构与形式交叠的另一个框框,另一道迷墙。

前卫艺术在本世纪初相信的是艺术语言自身的内在纯粹性。《白水》里的身体语言在形式上破了演释经典的格,破了主体便是释放自由,然后为成就自我又得建立一套新语汇。走回现代主义艺术所拆破的一个主体而立即又陷入另一个主体自我中的必然吊诡。板眼鲜明,唱腔做手,有文有章,结构出奇地严谨,声线、音量、表情控制得过份紧张,把原可扩增的张力都收紧过来,甚至连光影的性格也规范了。刻意的灯「色」设计,红与绿的人神权斗反显得格套与保守,逃不掉浮世绘和黑泽明太执著的日本式痕迹,以超现实色彩表现淹没了主体的现实,却反而令观众留下刺激感观的短期符号记忆与印象,一过便是淡忘,遗弃的正是那份刻意经营。如此形式上的变革不难勾起观众立然的高潮反应(至于那些听不懂国语的欧洲观众可得另计),然纯结构与符号象征变玩出来的作品,除在原创意味上十分好玩,带来一点期待以外,由于破格之意未能尽情尽兴(不像后现代前卫剧团如美国伍斯特Wooster及Dar A Luz的放肆与彻底),发展的空间顿然收缩,剧场的感染力亦大为退减。

活出来的剧场──戏剧车间

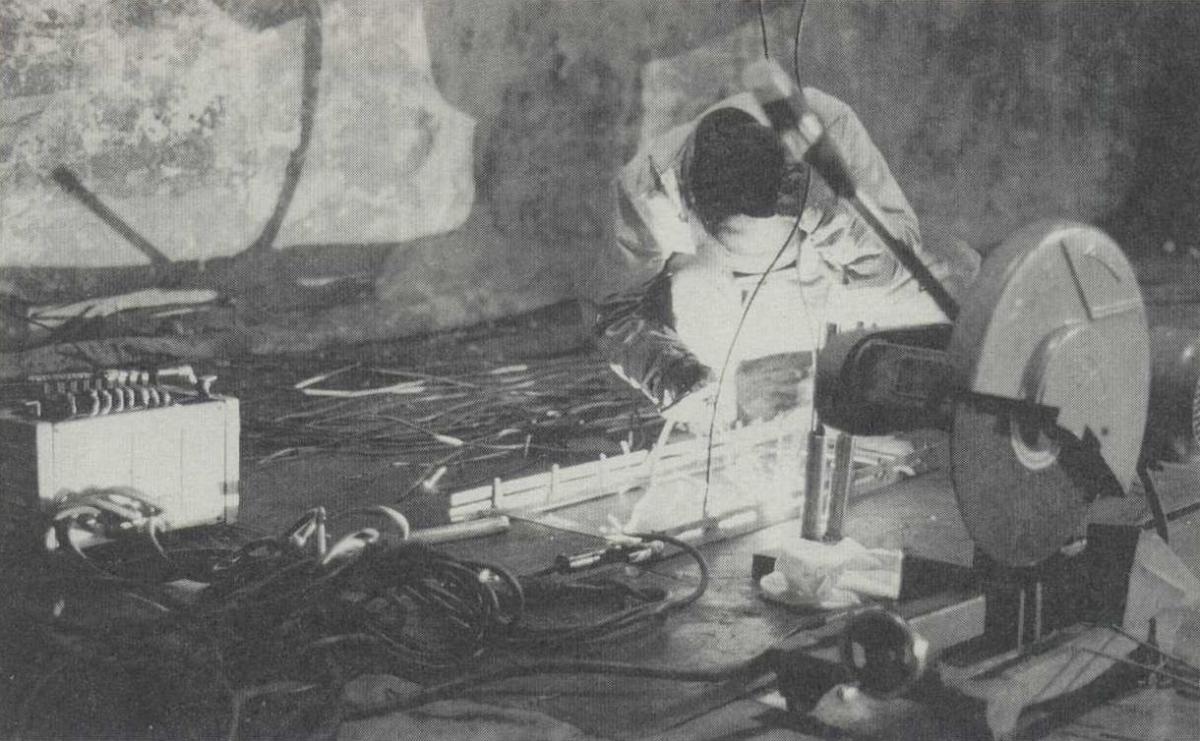

如果妳/你相信剧场艺术的力量在乎活出人的尊严的话,则中国剧坛的新一代可能会成为最有份量的活的实证。来自北京的边缘实验剧场戏剧车间的首出创作《零档案》的首次公开演出,是在比利时首届艺术节里诞生了。在自家国土里没有缘份公演,总有难诉的遗憾。然戏剧车间就是那么的沈沈实实,监制和导演在候机室被扣押未能如期出境,剧场团员不张不嚷,坚定冷静地把戏好好演完,将遗憾化成满有真诚的美。导演是流浪北京的独立艺术家牟森,年前成立了实验剧团戏剧车间,把在中国备受争议的杰出诗人于坚的长诗《零档案》,立志改编成戏剧。原本找了三位受过正规戏剧训练的演员,效果却差劲,都因为他们太会/只会演戏,活不出剧场的生命,结果另选了三位未受过演戏训练的人来尝试。看中的,固然是他们都不是演员,却是热爱生命相信艺术的心灵。

剧是非常的简单。两个穿著工人服装的演员,一个(吴文光)从始至终都只有一个目的,就是要吿诉大家他爸爸的故事,由帮国民党开轰炸机到当会计到后来被派往农鄕下放受思想整顿与批判的故事;另一个(蒋樾)则自顾自在台的后方专注烧焊,将许多的钢条焊在长方钢架上,造成许多钢条座。第三个女演员中途出出入入,播放噪音,搬椅子,自顾自地静坐,麻木地听著闹过不停的无意义的人声,及《零档案》诗部份段落的宣读,最后搬出一箱箱的苹果和蕃茄,逐一揷在竖立的钢条上。各自的活动似很独立,却相互影响著对方。剧中突然大家一起开动大型风扇让好长的白绸子在剧场飞舞;也突然收起了剧场的光放送婴孩接受心脏手术的电影。烧焊演员最后突然朗读了一段现代爱情故事,然后大家突然疯狂地把苹果用机械压碎,把还在枝上呼吸的蕃茄向开动的风扇扔过去,飞散出辗碎的血肉模糊……两个故事是两段历史,一片喧哗后是一地的尸骨(倒跌的钢条)与残骸(蕃茄的碎体)。一连串划破情节逻辑的突然,不会表演的演员,各自的故事,没有一句刻意的控诉和宣言,由剧场的零开始,最后洒过满场红,不是蕃茄的血,是渗出了台前幕后非常人性的心血。最基本的几支灯,是光,不是色;最简单的一块布幕,最笨拙的重机械,配上最不修饰的敍述声音,都在吿诉观众:这就是真正的剧场创作了,都是活得踏踏实实的原则。妳/你就是无法将之结联到什么地方什么时代什么主义的剧作。是一个会呼吸会惊讶会震撼会感动会流泪的时空。出名反应冷漠的比利时观众竟也被《零档案》的感染力打动了,掌声比剧中的噪音还要大还要亮。结果艺术节破例延长中港台专题,专程为《零档案》加演三场。这个剧场的可贵,在于它是由人活出来的,没有演,没有花巧,简单,却动了你我他的情。

中港台文化身分与专辑的意义

看罢中港台的三个剧作,是苦是甜都是百般滋味。三地的艺术展示了三种不同的文化觉醒。文化身分被谈论得多了,只会变得更模糊。硬要有意识地负起文化身分去创作,最终只会导致艺术的迷失。文化身分只是一个概念,不是谈出来的,而是体味,是在离家的时候才窜出来的毛病,在家时它又不存在了。

香港没有成家的感觉。九七大限更催人流离失所,致最需要抓一个白纸黑字的身分保证,不管变成香港人、中国人、英籍美籍加籍什么籍,也不打紧。总之是「国籍」的困扰,也因此变得越加政治化。艺术创作若太惊觉到这个,是艺术性高的政治,抑或是政治味浓的艺术,最后已分不淸了。如进念铺排的二三事,事事皆煞有介事,事事皆为政治教育,让你们欧洲人认识我们的香港政治。台上台下权力角色既已划死,便失去了剧场开放的意义。台湾的文化包袱毕竟磨不掉历史的记忆,陷入现代游戏吊诡的困局。力求文化的蜕变,身分的创造,在定位与变相的两间游离,是色变的白蛇,是「临界」不知是退是越的「国界」问题。一个是国籍的困扰,一个是国界的忧患,却都未能正面地道出人性最根本的需要来。真正的人文创造是生活,是没有身分觉醒的家园。活著的艺术创作者不说我是中国人,或是哪个地方哪个政权哪个主义的人,只知道我是拍电影的,搞剧场的,画画的,跳舞的,就是会呼吸的这个自己。对于新一代独立的艺术工作者,问题不在国籍和国界,即使没有单位,流浪北京,或任何其他地方,也全心全意爱著,尊重自己。不转卖人性尊严;不说太多,也不解释,只做名字叫生活的自己。

欧洲人被中国剧场震撼了,甚至有评论人士称是艺术节中最精彩最出色的演出,也引来不少各地艺术节总监的垂靑,纷纷邀约演出。更有预言指吸收能力强的欧洲剧场于来年必定相继仿效《零档案》的重型机械装置,来一次剧场机械运动呢!这股中国热潮好坏参半。好者,在肯定了中国剧场的原创艺术地位,豁开了自文革开放以降依然停留在仿西方存在主义、荒谬剧场形式等的剧作;然而,西方人接受东方艺术多半原于对中国历史的无知及文化的好奇,或是以资本主义文化实践的心态对受共产政权压迫的人民产生一点怜悯之情,就如他们怜悯前东欧、苏联及南非一样。可贵,但却是另一回事。真正能拨动力量的中国剧作,必须回到本土上公演。在欧洲演一万次,红透半个地球,也只是放逐艺术,且容易堕落成为煽情的政治商品,最后变成以出卖自己的流放作为剧场的号召,沦为巡回表演的艳歌舞娘,披著政治亵衣卖色卖相,诱觅玩家。

无可否认,比利时首届艺术节以中港台专题作重头项目是十分冒险,却又十分有远见。对于渐以政经主导的欧洲联盟体制,身为欧洲首都的布鲁塞尔要取一个平衡,不得不靠一个有革命性有使命的国际艺术节,开启反省世界、批判社会、潮流及价値观的教育旅程。其志决不在「节」,却在「艺术」上。像吴文光在中港台艺术与文化身分的论坛上所言,艺术节应该是一个家,是温暖的。其力量足以与政治经济并行发展。比利时艺术节打开了欧洲的门,将中港台文化艺术列入平衡文化身分的筹划中。更深远的意义,在鼓吹打破大欧洲主义情意结的革命动力。欧洲的历史革命以中港台文化艺术求取平衡,能够真正达到文化交流,而不是流水账的文化园游会。中港台专题是个革命种子,不只在远方,更要在自家。

文字|素黑 香港特约撰述

进念的再诞生牺牲了艺术,换上赤裸裸的政治议程。

……尊重自己。不说太多,也不解释,只做名字叫生活的自己。