马里奥.贝努西的创作起点

今年27岁,1998年生于阿尔巴尼亚,五岁后移居希腊,2020年毕业于雅典音乐学院戏剧系(the Drama School of the Athens Conservatoire)导演马里奥.贝努西(Mario Banushi),毕业后随即以首部作品《妊娠纹》(Ragada)受到瞩目,以母亲为主角的初试啼声,一方面让他得到由希腊国家剧院委托制作第二部曲《再见,琳蒂塔》(Goodbye, Lindita)的机会,另一方面,也奠定了他在包含第三部曲的《仁慈小酒馆》(Taverna Miresia:Mario, Bella, Anastasia)的「亲情三部曲」)(Romance Familiare),以他成长过程中围绕在他身边的女性,处理记忆与亲情的母题。

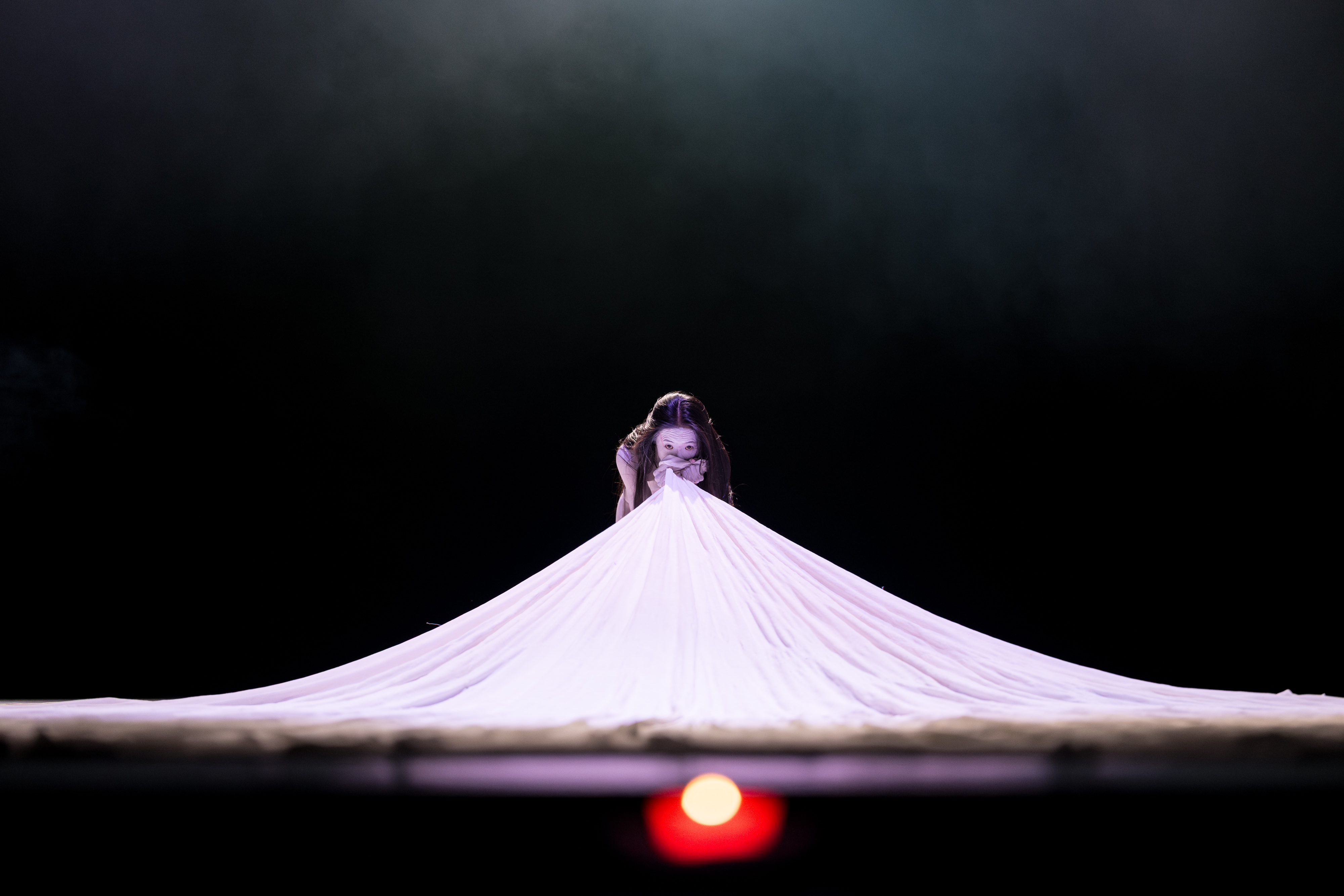

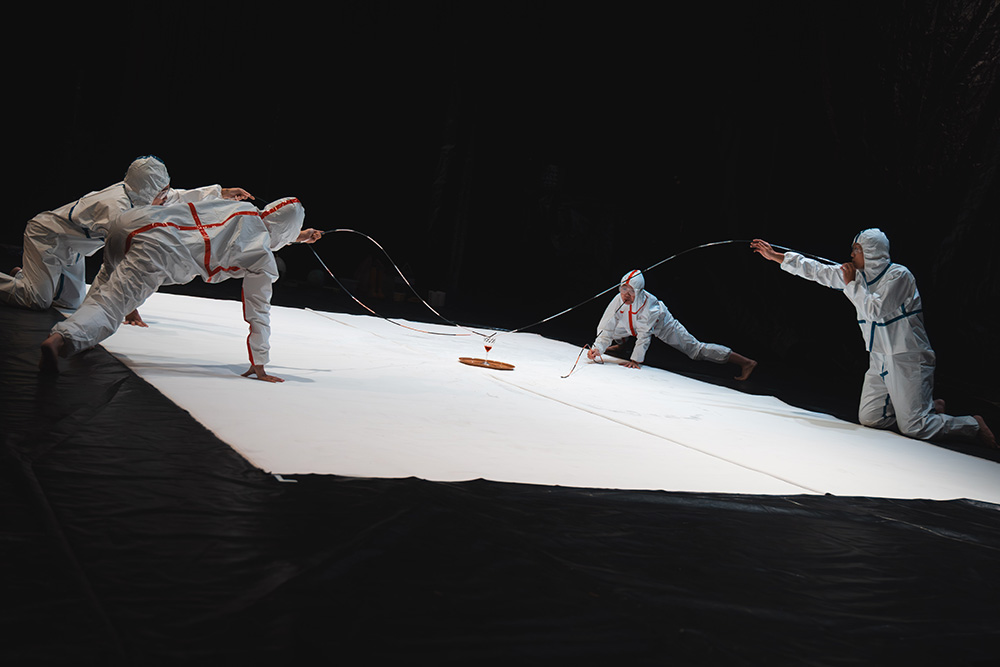

其二部曲《再见,琳蒂塔》获得塞尔维亚的贝尔格莱德戏剧节BITEF(Belgrade International Theater Festival)特别奖,评审盛赞作品交织于「生命与死亡、社群与独处,以及世俗与崇高」之间。《仁慈小酒馆》以同样的美学手法,场上在不换景的视觉前提下,设定于四面无窗的浴室,场景在极写实现场发生,例如浴室中再正常不过的淋浴,却在叙事行进中,开始叠加出各种或以经验、或是幻象的其他记忆从缝隙流窜出来,开始充满空间,也重组浴室空间。眼前仍是浴室的场景,毫无违和地成为送别父亲的哀悼之地、成为每一位亲族成员最私密的悔恨告解处,也同时是亲属关系中最无法言语、也最不堪面对的冲突角落,每个人在独处/共处的同一个空间里,无力招架地接受所有的情愿与不情愿,进入彼此,再到最后以某种仪式性转场,打开了也抚平了创伤的缺口。于是原本看似完整支撑、内缩与密不透风的空间,同步地在剥离、揭露、瓦解,不只前者的表象由后者同步构成,任何角色外在上的坚强也由种种脆弱拼组,贝努西毫无畏惧地将写实主义推至尽头,显露其形式本体原初的荒芜与最终必然触及的绮想。也就是说,对我而言,与其说贝努西的美学交织于「生命与死亡、社群与独处、世俗与崇高之间」,毋宁是透过识别前者单方面的限制,而推导至后者的共同现身。就形式上言,《仁慈小酒馆》宛如游走于写实表演与身体剧场之间,但无疑地,这是一出彻头彻尾的写实表演,只是导演以对亲情极致的推敲与扣问,竟以一出戏锻炼、穿透了一百年多年来现代戏剧的(写实)剧场性,凸显了附著于写实上的种种无法再现。

在无法言说之中听见声音

写实之内/外的无法再现,同样也呈现在《仁慈小酒馆》对语言的配置上。这是一出完全透过角色进行任何语言对白的演出,但演出却不是没有语言的构成。从一开场大量的讯息播报,到后来大段吟唱所支撑的音场中,演出完不是不使用语言,或是避开了对语言的需求;相反地,这一出以极写实呈现的表演,所指向的语言形式是:所有的角色都充满语言,却实则无法言说的处境。

《仁慈小酒馆》以缺席的父亲炼结了每一位登场的角色,以唯一的男性(可能是儿子)为叙述视角,开启了可能是祖母、母亲、姐姐、妹妹、姑姑等家族的女性群体与父亲与彼此间的相互关系。虽然以已逝的父亲为题,但演出反过来仍以悼亡者的现存亲族女性成员为景,在看似封闭的、巨大的哀悼中,在仿佛不可回返的记忆中,一步步迎向后续可能的和解与救赎。从私我的浴室,叠加出父亲生前所拥有的小酒馆之于众人,暗示了从个人到社群的生命交集,让演出充满张力,从原本以为的向内挖掘的个人创伤,不断蔓生至双人、三人、众人间的集体经历,也因此召唤了观众自身的共情。但我认为单纯以这样的阅读,理解贝努西初试啼声即获得极大回响的原因,远不仅如此。古往今来的创作者无不处理所谓普世间的共性,如:悲伤、正义、背叛、亲情、爱情……,但不是会触碰到这些共性就能成为好作品。因为巨大的悲伤不仅仅是个人的或是家族的,而是历史当下时刻的;任何一部归结于上述情感或价值叙述的普遍性,实则都是在特定的、细致的现实物质条件上,所得以提炼出的情动力,也是因为如此,真正打动现场观众的,不是我们以为的人性的悲伤、不见得是上帝的救赎、不一定是无可取代的亲情…,可能是因为共时性地体会了这个共享历史当下的经验。

阿尔巴尼亚内乱到移民创伤

文初已经提到贝努西出生于1998年,正是1997年一场趋近国家崩溃的阿尔巴尼亚内乱/战(civil unrest)后一年,父亲的缺席,以及其之于众角色间(剧中)未明的纠葛与张力,或许可以从历史所共同结构的情感窥得一二。冷战结束、苏联瓦解,1990年代初,阿尔巴尼亚从原先的社会主义体制转向市场经济与民主化,但这一看似世界(资本)自由主义阵营的转型,以理所当然之姿席卷前第二世界,却提供了所谓第一世界的各种资本「自由地」结合在地政治寡头或圈地或设计,在金融监管机制薄弱,在地政府缺乏相对完善的制度与法制条件下,肆意发展。1991 年起,阿尔巴尼亚出现大量「金字塔式/庞氏式投资计划」(pyramid scheme)——以高利率为诱因,吸引民众把钱投入。这些以自由经济为名的投资计划,到1997年初,估计有近2/3的阿尔巴尼亚家庭因这类金字塔计划而把资金投入;在种种监管缺失、政府默许、参与的金融组织与银行能力薄弱下,最终在1997年崩溃(解严后的台湾其实经历过几乎一模一样的事件)。事件导致群众包围、攻击政府、警察机构,军火库也遭到洗劫,政府丧失控制、武装群体广泛活动、整体社会秩序崩解,造成2000人以上的死亡,大量移民与难民流向义大利与南欧。贝努西的父母亲与亲族或许就参与了这段历史,贝努西曾提及:「我的父母相遇时住在阿尔巴尼亚,他们相爱,然后离开阿尔巴尼亚。那些年,在阿尔巴尼亚,恋爱并不容易。不是说『我要他』或是『我要她』、『我们彼此需要』,这么简单就可以。所以当边界重新开放,他们离开阿尔巴尼亚,从阿尔巴尼亚走路到希腊。花了很多天。最终,他们以移民者的身分,抵达希腊。」(据google地图显示,从他们原先居住的阿尔巴尼亚首都地拉那Tiranë至希腊雅典Athens的距离是655公里,不眠不休的步行时间是6.3天。)

公主与王子的故事结局并没有停在抵达希腊。贝努西的父母离婚之后,在他出生前,父亲又回到阿尔巴尼亚,之后贝努西由祖母扶养照顾,直到五岁半;然后他又回到希腊与母亲和姐姐同住。贝努西在希腊成为「新住民二代」,也同样遭遇了偏见与污名化;「我同时长成了阿尔巴尼亚人与希腊人,但仅作为其中一个国家的人,我都同样觉得被撕裂。」《仁慈小酒馆》是以一个成长中缺席的父亲,却在葬礼上相聚的家族故事,但说出的不仅仅是贝努西父母亲的分离,而更是冷战后一个原社会主义国家如何被所谓以自由世界为名的未来掠夺,同时因现代世界以民族国家为唯一秩序而撕裂的当代故事。《仁慈小酒馆》不只是阿尔巴尼亚的故事,也不能只是被看作是一位阿尔巴尼亚裔希腊导演呈现的阿尔巴尼亚文化、民谣、传说或南欧情调的奇幻剧场。

不是一个样子,是很多样子

如果再进一步延伸,我们也会发现冷战后的巴尔干半岛上,从1992年波士尼亚内战爆发(苏珊·桑塔格Susan Sontag曾在战争期间前往塞拉耶佛,导演《等待果陀》),1998年科索沃危机,科索沃境内的阿尔巴尼亚族与塞尔维亚族冲突下,北约轰炸南斯拉夫。隔年,美国B-2轰炸机在北约轰炸南斯拉夫期间,向中国驻南斯拉夫大使馆投掷了炸弹。撕裂的阿尔巴尼亚、消失的南斯拉夫、冲突的巴尔干半岛…,一路全景描绘了今日世界。从制作而首演《仁慈小酒馆》的雅典艾比达罗斯艺术节出发,使得「剧场」标志了一个新的认识论,认识文化与艺术的起点。正是透过剧场,以观众的情动与共感,重新回溯并加入了世界移民者在迁徙,与迁徙之后无终点的撕裂旅程;尽管是阿尔巴尼亚的移民,位于希腊中心的雅典没有、也无法置身事外。事实上,《仁慈小酒馆》有多少台湾的样子。

“The Balkans aren’t just one thing; they’re many things.”(巴尔干人不是一个样子,是很多样子)贝努西曾经在一场访问中回答提问他如何处理作品中的巴尔干,贝努西觉得自己是巴尔干的一分子吗?他提供上述的回答。我想借用这句话,结束这篇我透过提早认识《仁慈小酒馆》,想分享给台湾观众的文章。《仁慈小酒馆》不是一个样子,是很多样子。

(转载自国家两厅院官网)