2025/10/25 15:00

2025/10/26 11:00

2025/11/1~2 11:00

2025/11/1 15:00

台南文化中心原生剧场

长大后,许多人怀念儿时能用新奇、纯粹的眼光看待世界。小孩被赋予多提问的权利与勇气,但随年纪渐长,被教导要提出有用的问题,并尽快找到正确解答。《十万个为什么》、搜寻引擎,甚至AI成了成长过程的指引。这样的便利与目的导向,悄悄夺走提问的勇气,也削弱了探索和接纳多种回应的可能。

然而,在面对一连串看似天马行空的问题时,诗人提供了另一种可能。智利诗人聂鲁达(Pablo Neruda)的《疑问集》向宇宙、世界及生命提出316个包山包海、难以穷尽的疑问,台湾诗人夏夏则在《一只猫会有多少问题?》中,以诗回应或再度发问,让疑问成为开展更多可能的契机。

延续这份诗意,即将在台南艺术节演出的《我,有一个问题?》(后简称《我》),策展人温慧玟以这两部诗集为灵感,邀请洪千涵创作这部无语言的亲子作品。《我》不是一本舞台版的百科全书,而是一首献给儿童、曾是儿童的大人的舞台诗。导演洪千涵从诗集的提问中「打开一趟问问题的探险之旅,让我们不要被标准答案给限缩或定义,记得自己还拥有提问的权利。」

Call out连线给小时候的自己

提到洪千涵,多数观众不会直接联想到儿童剧,但入围第1届台北戏剧奖的《小路决定要去远方》,正是她首次执导、并自2020年一路演至2024年的亲子作品。当时北艺中心节目部经理林采韵邀请她执导时提到:「就想像,做给小时候的你看吧!」

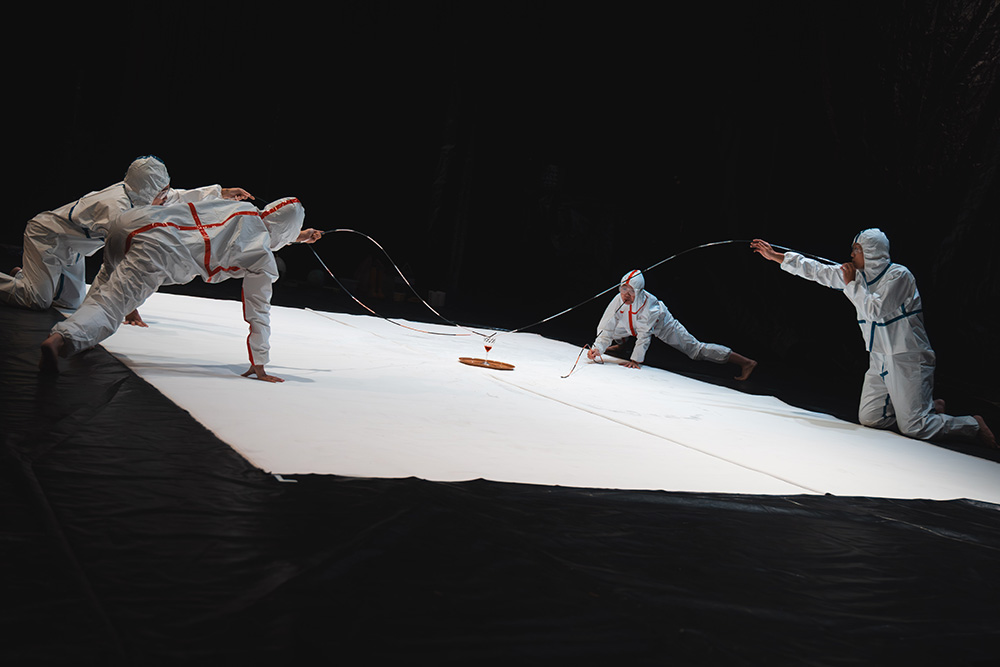

直到这次的创作,洪千涵仍常想到上面这句话,「如果是小时候的我,还会好奇什么?觉得什么好玩、刺激、甚至有点恐怖?」她想到自己有些调皮,常心想「不行吗?为什么不可以?」母亲的开放态度则让她能敢于尝试,例如下大雨时出门淋雨。这份小叛逆也延伸到《我》,洪千涵在剧场里大玩颜料,舞台上的大白布,随著恣意挥洒的色彩,逐渐展现意料之外的风景。

你问⋯⋯我不答!

在中文语境里,「问题」既可以是question,也可能是problem。在《我,有一个问题?》中,洪千涵并不是提出一个问题并尝试解决或解答,而是透过演出展现面对问题的态度。

「从小到大有很多限制,东西洒了就要赶快清理,但有没有可能觉得它很漂亮、多加几笔成为新的创作?」

从《小路》到《我》,从空台开始是洪千涵喜欢的创作方式。在观众眼前逐渐创造场景,一块大白布是最初的界线,当它逐渐松动,出现混乱或破坏、也可能是意外或单纯好玩,最终当画布被吊起来展示时,那些轨迹成为一幅新的作品。

「毕竟是创作,问问题的同时,好像也得决定要怎么演、怎么做。」洪千涵与表演者合作时,思索著如何在无语言情境中抛出问题,不给出答案、又保有聂鲁达、来自成人创作者们的生命厚度。「我一直在拿捏:到底是问题还是答案?」

观众看到的,会是面对事件的不同应对方式可能。「盘子打破了,可以帮它哀悼、或办一场告别式吗?」看似无厘头的提议,其实呼应洪千涵喜欢《疑问集》里的「每一个人的四,都是一样的四吗?」这些诗句很难被演出来,但它让读者想到,同一件事对每个人来说,从来不只有一种理解。

如果灾难变成游乐园!意外也能美丽?

「这幅画在画什么?」9月底的4场试演,来自台南各国小的学童进到原生剧场,成为第一批观众。每场都安排演后座谈,让儿童观众直接与导演交流,当洪千涵站上台,孩子习惯性地把她当成了「戏剧课的老师」,积极地想提问、对答案。

洪千涵则把诠释权交还给观众:「那你们觉得是什么?」有人勇敢说出想法、也有人替身旁同学代答。当被问到「为什么表演者不讲话?」洪千涵则反问「不讲话,那你们看得懂吗?」台下齐声回应「看得懂!」

演出中,观众席惊呼不断,还有人像球评般即时转播场上事件,身边都是同学,让这群观众更没有拘束地直接给反应。场上的颜料喷溅,伴随著惊叹、笑声与评论交谈,洪千涵在一旁也忍不住想:「天啊,现在是在游乐场吗?」

这似乎回应了她在访谈中对这个作品提出的一个问题:「灾难现场有没有可能变成游乐场?」舞台上使用日常物件,创造有趣惊喜,洪千涵形容这个作品「像一座广场,人们来来去去,留下各种痕迹——有好有坏,也有意外。我们如何欣赏这些种种所共创出来的作品?」

《我,有一个问题?》是给儿童的作品,也向大人提问,如同聂鲁达的诗提到「幼年的我哪儿去啦,仍在我体内还是消失了?」在这场问问题的探险之旅中,观众将走入一个自由的世界,从事实的角度、诗意的眼光,与各种可能的情况,重新看待生活中的每件事。