李秋玫

-

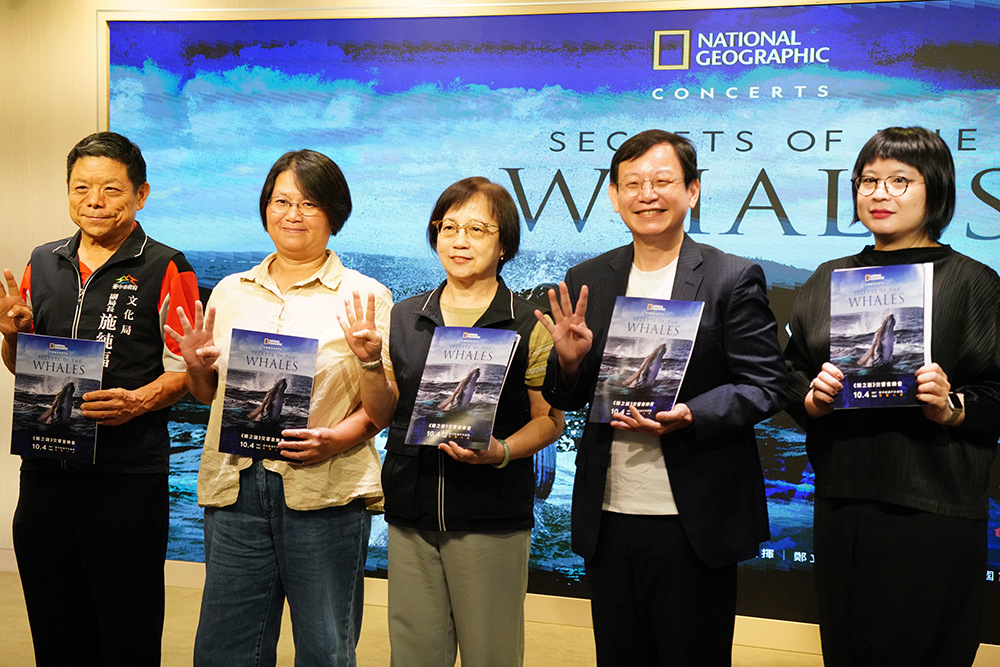

國臺交重返創團現場 發表80周年特刊《蓄銳80》

1945年12月15日,國立臺灣交響樂團(國臺交)的前身在臺北公會堂(今臺北市中山堂)奏響了創團的第一個音符;整整80年後的同一天、同一地點,國臺交發表了80周年特刊《蓄銳80》,以文字與影像重新梳理這條漫長的音樂長河。文化部長李遠在發表記者會上感性地表示:「這80年歷史代表的不僅是台灣的音樂史,更是整個台灣歷史的縮影。」

-

卡瓦科斯×葛拉夫×NSO攜手三城巡演 帶來俄羅斯浪漫派之夜

小提琴巨擘列奧尼達斯.卡瓦科斯(Leonidas Kavakos)重返台灣,再度掀起本地古典音樂界的期待!繼去年來台大獲好評後,他於今年12月12日至14日與指揮大師漢斯.葛拉夫(Hans Graf)攜手 NSO,於台北國家音樂廳、苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營音樂廳連演3場,以柴科夫斯基 D 大調小提琴協奏曲與拉赫瑪尼諾夫第3號交響曲,帶來磅礡且細膩的俄羅斯浪漫派之夜。台北場更將世界首演青年作曲家施維哲《晨曦》。

-

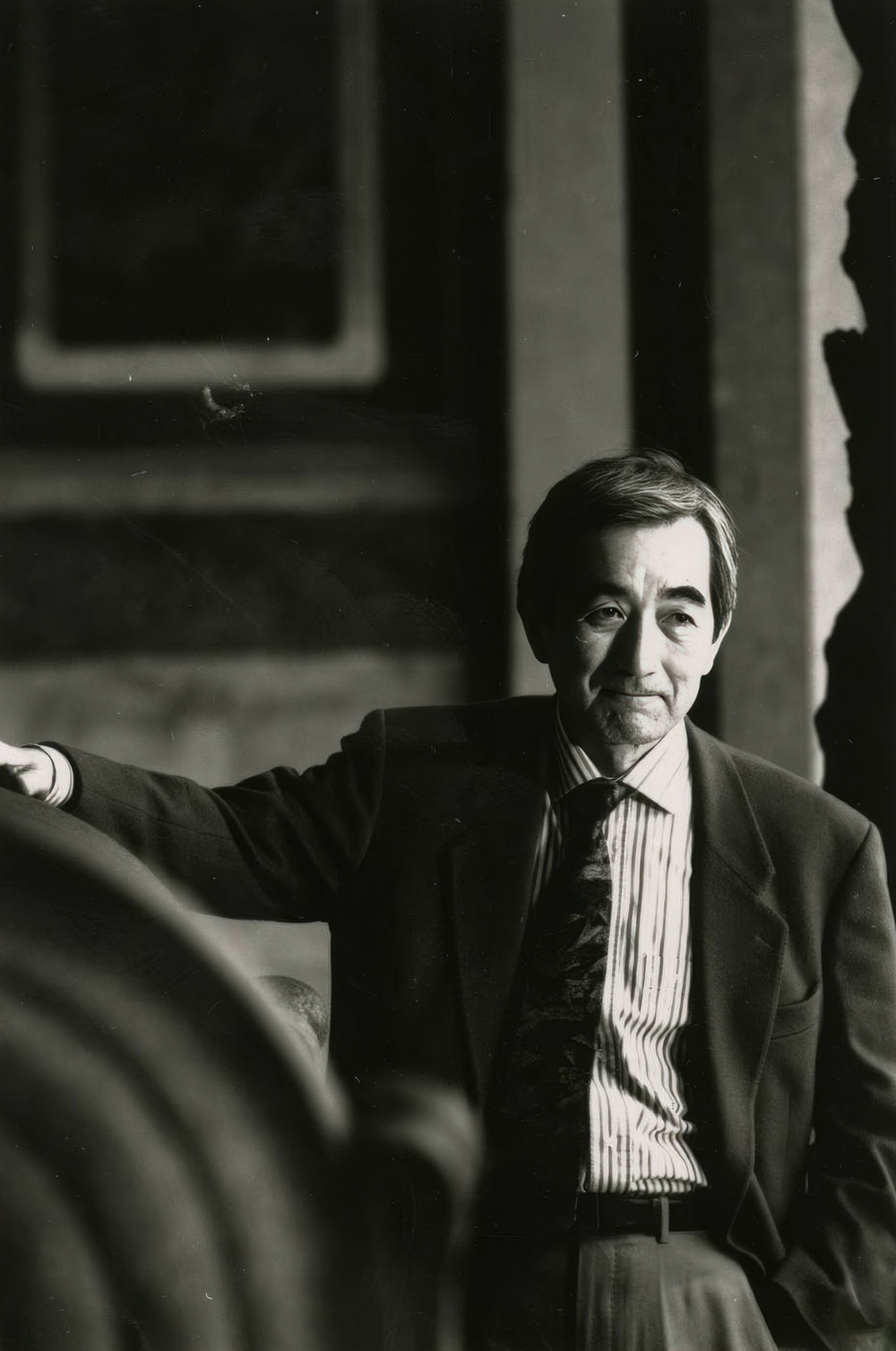

紀念許常惠教授逝世25周年 詠樂集舉辦相關學術論壇

由詠樂集主辦的「懷念許常惠臺灣當代音樂創作及研究的先行者」學術論壇,將於114年12月20日在臺灣音樂館2樓登場。適逢作曲家與民族音樂學者許常惠教授逝世25周年,論壇特別邀集台灣當代重要的作曲家、音樂學者與演奏家共同參與,從多重視角回顧這位在台灣現代音樂史上具有指標性地位的巨擘,以及他在創作、田野研究與文化推動上的深刻影響。

-

台灣重製版《NEXT TO NORMAL 近乎正常》 年底演出後將封箱

曾獲百老匯11項東尼獎提名、並奪下普立茲戲劇獎的當代音樂劇《NEXT TO NORMAL 近乎正常》(下簡稱《近乎正常》),將在今年12月中於臺北表演藝術中心大劇院盛大上演。這部搖滾音樂劇以真摯的筆觸直面憂鬱、躁鬱和藥物依賴等當代精神健康議題,聚焦於一位與躁鬱症共存的母親及其家庭在維繫「正常生活」中的日常掙扎與情感衝擊。本次製作由「活性界面製作」取得正式授權推出台灣重製版,集結了台美兩地的實力派音樂劇演員與現場樂手,將以全英語演出並搭配中文字幕,讓觀眾無障礙沉浸於劇情之中,彷彿親臨國外現場觀賞。製作人陳午明特別透露,台北場演出結束後,該劇將在台灣正式封箱。

-

范.克萊本金牌鋼琴家歐嘉.肯恩 睽違15年在台舉辦獨奏會

曾於2001年奪得「范.克萊本國際鋼琴大賽」金牌的俄裔美籍鋼琴家歐嘉.肯恩(Olga Kern),憑藉其生動的舞台表現、充滿激情的自信音樂能力和非凡的技巧,持續吸引著歌迷和評論家。她將在 2025 年歲末再度來台演出,這是歐嘉.肯恩在2010年首次獨奏會巡演後,睽違15年後再次以獨奏會形式與台灣樂迷見面。

-

封面故事 Cover Story 年度現象 07

封面故事 Cover Story 年度現象 07大型商業演出浪潮來襲,音樂劇、演唱會成全民娛樂

2025年堪稱是國際大型音樂劇與商業演唱會來台最密集的一年,從年初莎拉.布萊曼(Sarah Brightman)以天籟歌聲掀起的熱潮,到《日落大道》(Sunset Boulevard)華麗再現百老匯經典,《悲慘世界》(Les Misrables)、《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《鐘樓怪人》(The Hunchback of Notre Dame)、《交響情人夢》以及11月登場的《死亡筆記本》音樂劇,都讓舞台成為城市話題的中心。觀眾幾乎可以從每個月的演出清單中挑選一場屬於自己的最愛,這樣的盛況,也許透露著台灣表演藝術市場在疫情後的復甦。

-

封面故事 Cover Story 年度現象 06

封面故事 Cover Story 年度現象 06國際頂尖大師梵志登來台,接任長榮交響樂團駐團藝術家

2025年台灣音樂圈的一大焦點,無疑是國際級指揮梵志登(Jaap van Zweden)正式接任長榮交響樂團(ESO)駐團藝術家。這不僅是樂團發展歷程中極大的轉捩點,也無疑是對台灣樂壇投下一顆震撼彈。 民間樂團對決世界的野心 梵志登以紐約愛樂、香港管弦樂團音樂總監的國際經驗聞名,他的到來,象徵著台灣民間樂團向國際專業水準對齊的野心。長榮交響樂團自創團以來即以企業支持藝術的模式,歷經多年在節目企畫、國際合作上的成績可觀,如今引入世界級指揮,不但是對樂團注入新血,也透露著民間資源對精緻藝術投入長遠經營的成熟思維。 更值得注意的是,梵志登的駐團不僅讓樂團在國內表現亮眼,更帶團出國巡演。合作並非局限於舞台上,而是延伸至教育與社會層面。長榮交響樂團與臺灣師範大學正式簽署協議,開啟「樂團進校園」的計畫。由梵志登親自指導學生樂團排練,帶入職業管絃語彙與音樂觀念,讓年輕音樂家有機會與國際指揮直接對話。這種教育實踐模式,使學術與專業演出體系之間的鴻溝逐漸縮小,也預示台灣音樂教育從「課堂學習」轉向「實作共創」的新階段。 國際大師走入地方,打破樂團固有營運模式 除了進入學院,長榮交響樂團也積極走出都會區,前往各地方,在文化中心、學校禮堂、甚至戶外場地舉辦演出。這些演出不只是古典音樂的「推廣」活動,更進一步讓平時難以親炙現場交響樂的民眾,也能感受「國際級」演奏的震撼。 長榮交響樂團延請梵志登大師駐團,使得樂迷的欣賞選擇更多,也刺激了交響樂團之間的活力,尤其從過去以演出為主的營運模式,轉為更著重兼顧教學、研究與社會責任的多元結構。從國際到在地、從專業舞台到教育現場的延展,反映出台灣藝文界從「引進」到「內化」的過程:不再只是邀請名家來訪演出,而是讓國際專業能量長期扎根本地。當指揮、團員、學生與聽眾形成一條連貫的學習鏈,古典音樂即活在每一個參與者的經驗中。

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答向下扎根、培育新生代音樂家,梵志登開啟長榮交響樂團新篇章

Q6:國際指揮跨出都會區、訓練校園樂團,對台灣音樂環境帶來什麼影響?

-

旅美鋼琴家陳涵專輯《佛羅倫絲.普萊斯》獲2026年葛萊美獎提名

台灣鋼琴家陳涵的最新鋼琴協奏曲錄音作品《佛羅倫絲.普萊斯》於 2025 年正式發行後,從超過 200 張報名專輯中脫穎而出,入圍2026年第 68 屆葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」(Best Classical Instrumental Solo)。消息公布當下,指揮第一時間打電話告知,他在電話裡難以置信地喊出:「怎麼可能!」

-

音樂與土地的對話 魏德曼與NSO開啟新篇章

客家委員會(客委會)與國家交響樂團(NSO)近日宣布,將延續並強化自2019年啟動的「以樂會客」音樂委託創作計畫,共同推動為期兩年的「以樂會客 2.0」。本計畫旨在深化音樂在形塑台灣文化中的角色,並透過音樂推廣客家文化及跨界創新。自2024年起,計畫邀請客籍子弟、NSO榮譽指揮呂紹嘉擔任總顧問,並邀請集作曲家、演奏家與指揮家於一身的德國藝術家約格.魏德曼(Jrg Widmann)參與指導。

-

柏林愛樂首度與國家青年交響樂團並肩彩排 頂尖樂團親授樂理與心法

睽違7年再度訪台的柏林愛樂(Berliner Philharmoniker),於11月12日來台期間,首度與國家青年交響樂團(NSYO)攜手展開「並肩彩排」(Side-by-side Rehearsal)。這項活動由台積電文教基金會「樂無界教育計畫2.0」支持,讓台灣青年音樂家能與世界頂尖樂團共譜德奧浪漫經典,開啟跨國世代的藝術對話。

-

細川俊夫最新歌劇《娜塔莎》 12月起於全球串流平台免費放送

日本東京新國立劇場(New National Theatre Tokyo,NNTT)宣布,作曲家細川俊夫(Toshio Hosokawa)最新創作歌劇《娜塔莎》(Natasha)將於 2025年12月12日19:00(中歐時間)至2026年6月12日12:00(中歐時間)期間,於OperaVision與NNTT Stream等串流平台上全球免費放送。這部作品在2025年8月於東京首演時即廣受好評,更入圍 2025年國際歌劇獎「世界首演」類別決選,是日本近年最受矚目的當代歌劇製作之一。

-

結合女聲與舞影 舒伯特《冬之旅》新編明年1月訪台

「藝術歌曲之王」舒伯特(Franz Schubert)的聯篇歌曲集《冬之旅》(Winterreise),自 1827 年問世以來,一直是古典樂界孤寂與詩意的象徵。這部經典作品改編自詩人繆勒(Wilhelm Mller)的長詩,描寫一位在冬夜中獨自踏上旅途、面對絕對寂寥與孤獨的旅人,啟發了後世無數的想像。長久以來,《冬之旅》多以音樂會形式,並由男性歌者詮釋,但 2026 年1月,台灣觀眾將迎來一場顛覆傳統、充滿強烈戲劇性的新編版本。

-

柏林愛樂訪台演出同步全球衛星直播與戶外轉播 重現經典廣場感動

柏林愛樂管絃樂團(Berliner Philharmoniker)為慶祝訪台20周年,將由第8任首席指揮基里爾.佩特連科(Kirill Petrenko)首度率團登台。3場音樂會中,11月13日(週四)於國家音樂廳的演出,將進行全球衛星直播與戶外轉播,讓世界各地的樂迷與台北同步共享盛會。

-

國臺交啟動80周年盛典 攜手台灣音樂界邁向「交響臺灣2.0」

國立臺灣交響樂團(NTSO)於2025年10月27日,在臺北市立文獻館樹心會館(原西本願寺會館)舉行盛大的80周年系列活動宣告記者會,而西本願寺正是當年興亞管絃樂團(國臺交前身)的樂團駐在地。此舉象徵樂團回到80年前的誕生地,回望歷史、致敬前人,並宣告新篇章正式啟航。

-

朱宗慶打擊樂團40周年啟動2.0時代 接班布局迎向「團體共治」

在歷經3年疫情的陰霾及2022年底倉庫火災的巨大衝擊後,朱宗慶打擊樂團不僅沒有氣餒,更展開了「JPG40倒數1000天計畫」。以樂團成立40周年當日為倒數期限,旨在邁向「朱團2.0」的蛻變目標。此計畫的核心宗旨是「生存為關鍵、永續為願景」,透過演奏、教學、研究、推廣各項工作的重整與變革,展現團隊「再燃鬥志、繼續前行」的決心。

-

臺中國家歌劇院10周年慶起跑 吉祥物「壺裡狗」與主題曲〈揚帆啟航〉登場

臺中國家歌劇院於2016年開幕,今年10月3日在中劇院舉辦10周年展演活動起跑茶會,邀請藝術界、產業界等數百位與劇院相關的人士與會。藝術總監邱瑗以永續場館、人才培育、多元展演這3個面向,分享營運成果及展望。可愛吉祥物「壺裡狗」也首度亮相,在10周年主題曲〈揚帆啟航〉合唱聲中圓滿結束。

-

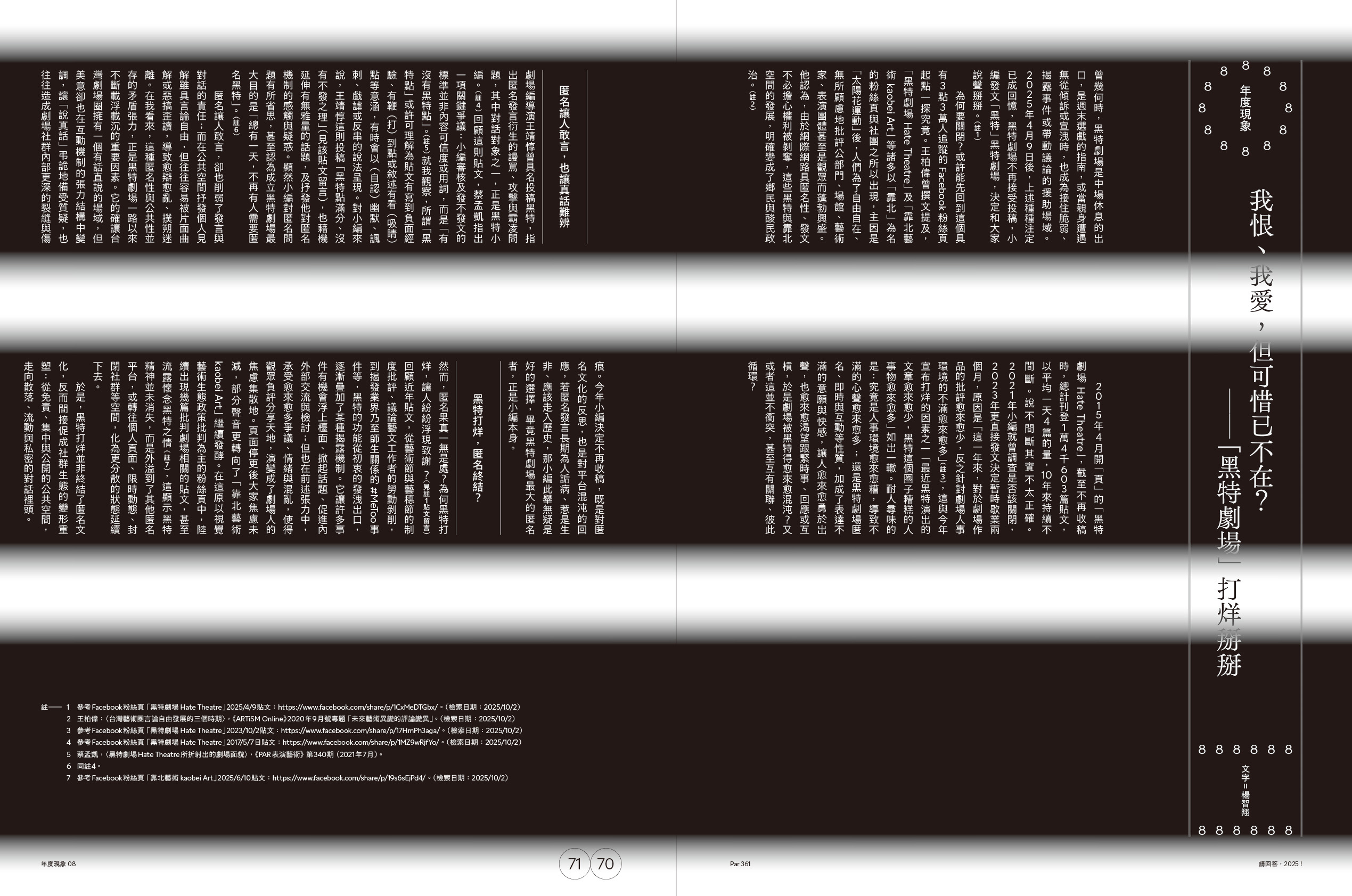

10月4日世界動物日 《鯨之謎》交響音樂會亞洲首演

歷時3年、橫跨全球24個地點拍攝的國家地理紀錄片《鯨之謎》,將在2025年10月4日於台中圓滿戶外劇場舉行亞洲首演。這一天同時也是「世界動物日」,音樂會以免費入場的形式呈現,結合藝術與科學,呼應台灣長年投入的鯨豚保育,為觀眾帶來一場兼具感官震撼與生態思考的體驗。

-

接任「台東回響」音樂總監 旅歐指揮吳思潔為台東帶來國際視野

「台東回響樂團」成立於 2014 年,是目前台東唯一的民營管絃樂團。一路走來,以「回響即回鄉」為精神,持續深耕在地、扎根教育,也讓台東成為台灣音樂地圖上不可忽視的重要據點。今年邁入第 11 年的樂團也迎來新的發展契機旅歐指揮吳思潔正式接任音樂總監,為東海岸注入更多國際視野與能量。

-

邁入第21年 TC音樂節以「來自新世界」帶來美好嚮往

邁入第21年的「Taiwan Connection音樂節」,今年以「來自新世界」為題,象徵樂團再度邁開全新的一步。8月底起將在北、高、嘉舉行無指揮室內樂團巡演,並由音樂總監胡乃元與多年好友大提琴家蓋瑞.霍夫曼(Gary Hoffman)合作布拉姆斯《雙重協奏曲》,同場還將帶來德弗札克經典鉅作《來自新世界》交響曲。