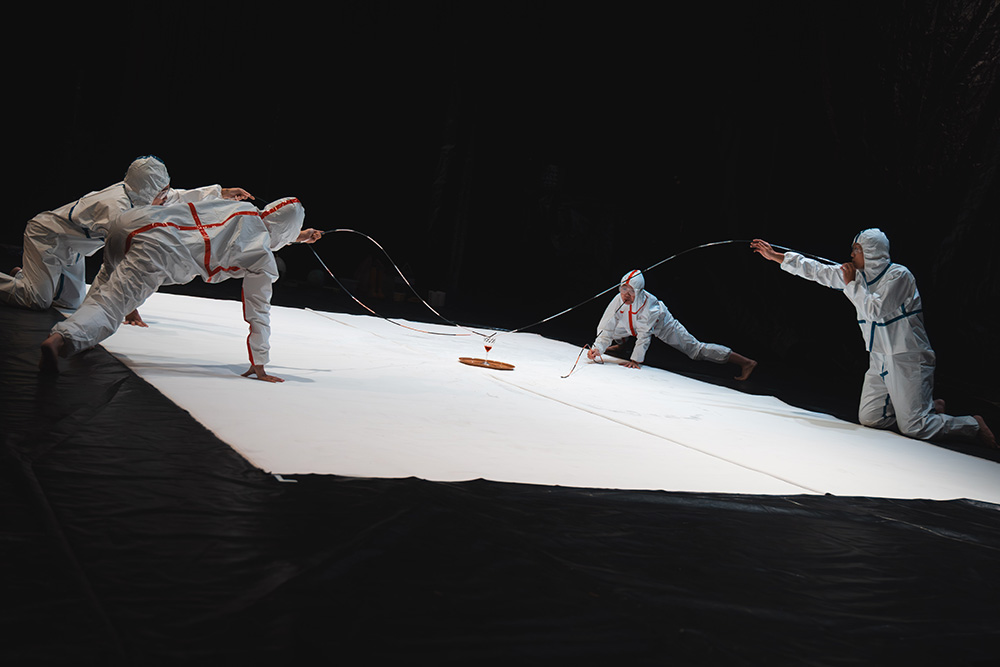

秘魯廣場劇團(Teatro La Plaza)《嗨姆雷特》(Hamlet)的初始場景,是一段生產影片:一個嬰兒正被從產道娩出,被接生、斷臍、正式成為獨立的個體,來到這個世界並投入母親的懷抱。而8名表演者們在這過程中陸續登上舞台,共同見證新生命的誕生。

對比被期待的新生兒,這些表演者實屬於「不被期待」的唐氏症患者與智力障礙者。目前台灣平均每1200個新生兒中,就有一位是唐氏症寶寶,孕初期收到的各式產檢資訊中,最被強調的即是唐氏症篩檢。除了政府有補助的初期、第二期唐氏症篩檢,也有非侵入式但較昂貴的NIPT(非侵入性胎兒染色體檢測 Non-Invasive Prenatal Testing),還有最為準確、卻最為產婦猶豫孕中期是否要進行,須穿入肚腹的侵入式羊膜穿刺檢查。「如果檢測異常到底該怎麼辦?」在進行這些篩檢時,皆能看到已成形、且有心臟跳動的胎兒,生與不生,在產前即為一個龐大且令人不安的議題。