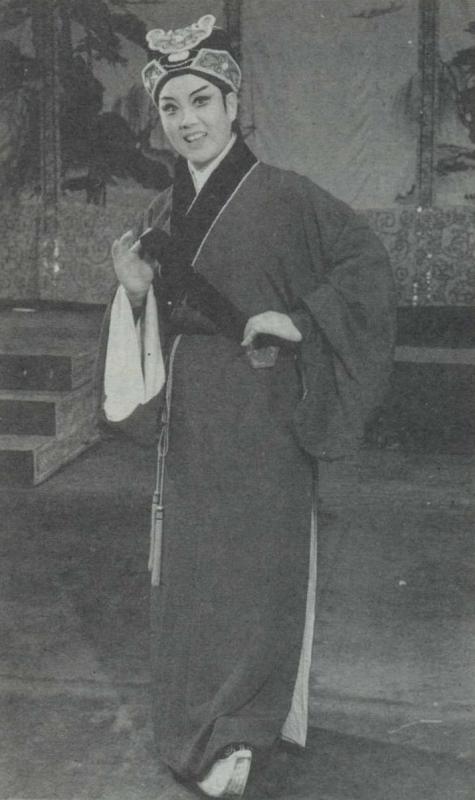

曹操與楊修

-

達人推薦 本月我要看

達人推薦 本月我要看上海京劇院《曹操與楊修》、果陀劇場《最後14堂星期二的課》

七月的台北很「上海」!月初上越,月底上京,都是名角掛帥,帶來劇名如雷貫耳的傳統劇目,其中最吸引我的,還是問世已近廿三年的「新」編經典《曹操 與楊修》。重看《曹楊》,在為台上的故人(尚長榮的曹操、何澍的楊修)喝采之時,也難免撫今追昔吧。怎麼搞的?有人、有錢、有國勢之後,中國大陸的戲曲新 製,見其大而不見其偉大,偏叫《曹楊》所勾掘執政者與知識分子的那塊心病,古來常新。 從《最後14堂星期二的課》首演時,我就「想」看了,想看兩個演員在話劇舞台上「演」一晚上,如何不顯空洞、不勞煽情地面對逐漸凍結的身子,以及死亡,即使原著十分動人,即使金士傑師百煉成精,這難度還是高到令人好奇。幸好有四度加演,我終於不會錯過它。

-

古意

古意巧描君臣間的「戀人」情致

《李》劇是一部從「小」處著眼的抒情小品,氛圍淡雅而空靈,唐太宗和魏徵的心靈深處,一個是欲迎還拒、欲拒還迎,一個是欲去還留、欲留還去,君臣兩人對彼此的欣賞愛慕「竟如此相似於男女戀愛相交」。

-

歌仔戲篇

現在絕不是最壞的時代

對歌仔戲談「傳統」、「道地」,有時實在太沉重,它何曾有過定於一尊的「典範」呢?將台語的生動之美發揮得淋漓盡致的《殺豬狀元》固然當得起歌仔戲的上乘之作,但現代人對戲有更多元的要求,當代的創作者絕對有機會以動人的作品重新定義當代歌仔戲的「道地」。

-

最PAR!

最PAR!劇之本不在,戲根著何土?

台灣從未認真培育過演員之外的戲曲人才,環環相扣的惡因,導致我們現在正在吞忍本土劇作成熟度不夠的惡果;劇團製演大陸劇本遭質詰,答以:「上哪兒找好的本土劇本呢?」聽起來也是理直氣壯。對岸又添了個層級很高的「精品工程」,劇團若沒有認知到本土劇作和劇種乃唇齒相依的命運共同體,「大陸編劇台灣製演」的模式只怕更要演變為台灣戲曲的常態了。

-

深度藝談

本是天地一秀才

用陳亞先自己的話來說,《閻羅夢》的創作動機屬於「命題作文」一類,少了切身的感悟,陳亞先剛開始編這個戲,使的純粹是專業編劇嫻熟的匠心和技術,直到他從故事裡提煉出一個主題,亦即:「知識分子常自命才高八斗,可以扭轉乾坤,其實,縱然渾身是鐵,又能打幾口釘?」他才覺得這個戲不再「違心」,也才具足了征服觀衆的戲劇張力與思想分量。

-

九四回顧

曲/戲廻旋路 文化變遷中台灣的京劇發展

京劇在台灣,五〇、六〇年代,解懷舊念鄕之饞;它活絡、生發,名角輩出。七〇年代,幾近是白頭餘韻;它老成、嚴謹而低迷。八〇年代,創出新局,曲味擴大到戲趣;它有了現代化的新氣象。 眼下,大陸骨子老戲頻頻來回溫「曲」和「藝」,幾齣諷剌官場形色的新編戲,成爲本地劇團搬演的新歡。

-

即將上場

誰說過年只合放鞭炮 鬥陣來看戲

陽春二月,旣是上班族辛勤工作一年來熱切期待的春節假期,亦是學生們寒窗苦讀與期末考試打拚後的歡樂寒假;因此,以年輕學子爲參與主力的舞台劇活動,在這個月明顯地停鑼封箱。然而,舞台活動並未因此慘淡失色。