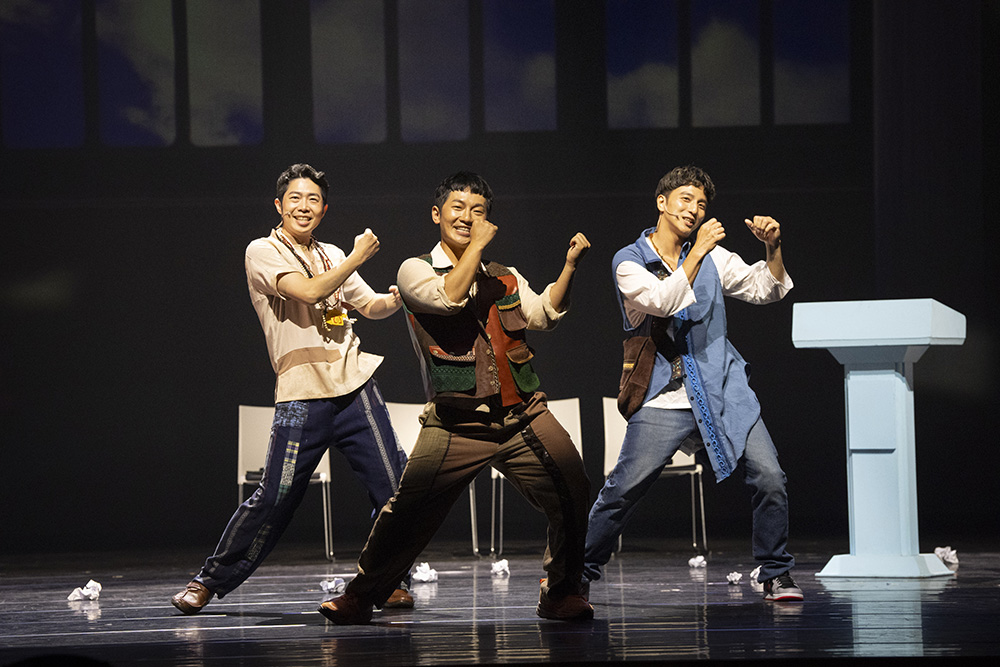

全民大劇團

-

藝號人物 People 劇場編劇、導演

藝號人物 People 劇場編劇、導演謝念祖 跟觀眾站在一起的時候,喜劇就是自由的

謝念祖說喜劇是自由的,「因為是大家都可以講的啊,只要不傷害到人、不要違背社會規範,喜劇就是自由的。」說著,感覺前後句兜不起來,又是自由又是規範的,分明限制重重,哪個才是對的? 不過,仔細一聽,謝念祖說的的確是「自由」,而非「容易」,喜劇和自由一樣,都不是件容易的事情。他畢竟不是為了容易才做戲的,純粹就是喜歡全場笑起來的感覺。 做喜劇的我,是個異類嗎? 謝念祖說自己在念戲劇系的時候就屬「異類」,而自2005年投身綜藝節目編導,開始製作《全民大悶鍋》時,他的異質性就顯得更高了,創作思維開始分成兩類:電視上的笑點以及劇場裡的幽默。總而言之,其作品橫豎都得是好笑的,無論螢幕前或者是劇場裡皆然,也必須如此他天生喜歡看大夥兒笑成一片的樣子。 「我是國立藝術學院第8屆的,記得當時因為學校資源有限,一班只能有6個人主修導演,只好展開徵選,要我們各自導一齣短劇呈現。那時候我導了經典喜劇《誰在一壘》,大家看了都好開心。不過,有個老師就問:『你一路走來都做喜劇,這樣好嗎?』」謝念祖回憶大學的這段往事,說的歷歷在目,他也清楚記得,自己那時候還沒來得及回應這問句,另有位老師便率先開口:「若有個人都去打NBA了,就不要讓他去踢足球啦。有天他想做悲劇自然就會去了。」 言下之意,鼓勵謝念祖不要客氣,朝喜劇的球路邁進吧。 「這個老師,就是羅北安。」謝念祖說。 時隔30來年,他想做悲劇的那天還沒來到,依舊滿腦子想著哪裡好笑往哪裡衝去。多年前,謝念祖從劇場到跑道綜藝節目,接著成立了自己的團隊「全民大劇團」,捕風捉影社會中的議題時事,任何嚴肅的想法,被他相中以後,都是喜劇。 比方說《當岳母刺字時,媳婦是不贊成的》講的是婆媳交惡問題,卻能被讓全場讓樂得笑中有淚;《最後一封情書》講述安寧療護,哇,這夠沉重了吧?然他精心安排,使故事中間殺出叔姪聯手詐騙遺產的情節,荒謬非常;就連在疫情中誕生的《仁愛路六號》亦然。 還嫌故事太離奇?現實的荒唐事更多 《仁愛路六號》本由公家機關委託製作,要求與國父紀念館之地利位置扣緊密扣合,「邀請的契機,就是因為國父紀念館落成

-

戲劇

戲劇音樂劇《大畫昭君~觀落雁》 上演古代遠距離戀愛

臺北市立國樂團從2017年首創「TCO」劇院後,即以1年歌劇、1年音樂劇的節奏推出新製作。讓更多觀眾藉由精緻的戲劇性表演,進一步成為國樂的愛好者。今年全新規劃的《大畫昭君~觀落雁》,是北市國與全民大劇團的第四度合作,也是劇團中國四大美人系列中的第3部古裝音樂劇作品。

-

全民大劇團《你好,我是接體員》《在哪裡跌倒,就在哪裡躺一下》 陪觀眾在遺憾中找回笑容

在繁忙窒礙的都市生活中,我們該如何面對生命中的遺憾與停頓?全民大劇團今年推出兩部風格迥異卻同樣觸動人心的劇場作品,一是黑色幽默音樂劇《你好,我是接體員》睽違四年重返舞台;另一齣則是全新創作、直擊現代人脆弱心靈的療癒喜劇《在哪裡跌倒,就在哪裡躺一下》。

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答當大船入港……商演浪潮下的台灣劇場現場(上)

Q7:大型商業劇場大量來台,對其他類型表演藝術及國內團隊是否產生排擠效應?

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答當大船入港……商演浪潮下的台灣劇場現場(下)

Q7:大型商業劇場大量來台,對其他類型表演藝術及國內團隊是否產生排擠效應?

-

全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》中秋連假登場

全民大劇團療癒系代表作《腦內失控的iTunes》將於中秋連假登場。這部融合腦科學、心理學、醫學與音樂治療元素的原創音樂劇今年度再度加演,卡司不僅延續原班人馬音樂才女林逸欣與「最強模王」林俊逸,更邀來百變女星小薰(黃瀞怡)與甜美女聲Angie安吉加入,為舞台注入全新能量。

-

首度挑戰台語舞台劇《西門町一番地》 康茵茵直呼好難

全民大劇團的沉浸式舞台劇《西門町一番地》,於7月25日至27日在西門紅樓二樓劇場登場,觀眾不僅能「邊看戲、邊吃美食」,還能穿越時空,深入體驗紅樓百年歷史與台灣庶民文化。演出全程貼心設有中英文字幕,無論是本地觀眾還是來自世界各地的旅客,都能無障礙融入劇情,感受台灣故事的魅力。

-

音樂劇與歌仔戲跨界合作 全民大劇團《情人哏裡出西施》譜出新篇章

全民大劇團2025年下半年強檔作品《情人哏裡出西施》,在原古裝音樂劇基礎上融合台灣傳統歌仔戲,創新改編譜出新篇章。這部結合古裝音樂劇與台灣傳統歌仔戲的全新製作,不僅是全民大劇團歷年作品中的創新代表,更是與明華園戲劇總團首次正式攜手合作的里程碑。歷經五年籌備,突破種種外在考驗與藝術挑戰,將原作重新打磨、全面升級,推出這部既歡笑又深刻、既現代又傳統的跨界鉅獻。

-

《同學會!同鞋~》十周年巡迴 新同鞋聯手金牌重量級原班底撞出新火花

全民大劇團《同學會!同鞋~》原班底卡司張玉嬿、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯、吳世偉、凱爾等金鐘獎加持的堅強陣容,十周年巡迴加上新成員葉全真,氣勢浩蕩。

-

全民大劇團攜手明華園戲劇總團全新改編《情人哏裡出西施》古裝音樂劇

全民大劇團特邀明華園戲劇總團共同演出經典古裝音樂劇《情人哏裡出西施》,描繪春秋時期越滅吳、西施與范蠡的故事,將歌仔戲與現代音樂劇融合,既有傳統戲曲音律之美、也有流行時事之趣味。編導團隊維持「傳統」,在歷史空白處大筆一揮,顛覆歷史,不但重新詮釋美人西施的故事,也給其他角色淒美又感嘆的結局。

-

《妃比尋常笑》音樂劇 唐朝兩大美人聯手巧奪天下

臺北市立國樂團與全民大劇團聯手製作音樂劇《妃比尋常笑》,將於本週五於臺北表演藝術中心首演。兩位團長攜手全體人員與歌詞創作張大春於19日舉辦彩排記者會,主演亮相精緻的古裝造型並演出三段曲目,搭配國樂團現場演奏打造絕佳感官饗宴。劇情描述唐代楊玉環在太真觀出家時奇遇女帝武則天的英靈,受到刺激與啟發後,一人一魂竟開始了奪權之路、染指大唐江山。

-

楊貴妃不是傻白甜? 《妃比尋常笑》融合時事及現代女性樣貌

「歷史四大美人」古裝音樂劇壓軸《妃比尋常笑》,以楊貴妃為視角、描繪她遇見武則天後魔化,竟開始爭權謀江山。本劇由臺北市立國樂團、全民大劇團聯手創作,夏宇童飾演楊貴妃,管罄飾演武則天,周厚安飾李白、周明宇飾唐玄宗、林斌飾高力士、郭耀仁飾壽王李瑁、林玟圻(Ctwo)飾安祿山,劇情顛覆歷史、角色獨立生動,在高水準的音樂襯托下,將帶給觀眾全新體驗。

-

全民大劇團《大畫昭君~觀落雁》 搬演新結局

2023年,臺北市立國樂團和全民大劇團攜手打造古裝音樂劇《大畫昭君~觀落雁》,是繼《情人哏裡出西施》與《賽貂蟬》後,第三部以古代四大美人之一王昭君為主角的作品,結合穿越時空情境,並以美圖秀秀、穿插時事哏等幽默風趣方式,顛覆歷史,重新詮釋「昭君出塞和親」的故事。音樂劇由張大春作詞、謝念祖編導、李哲藝作曲;資深音樂人黃大煒、演藝人員孫協志、歌手跨界演員方宥心、美聲唱匠羅美玲,資深舞台劇演員周明宇、林斌、呂紹齊同台演出,帶觀眾看見不一樣的王昭君。

-

全新音樂劇《腦內失控的iTunes》 邀觀眾一起從音樂中找答案

全民大劇團最新療癒音樂劇作品《腦內失控的iTunes》將於本週五在台北城市舞台首演,15日,編導謝念祖偕同主演林俊逸、林逸欣、呂紹齊、巴鈺及林斌出席彩排記者會,演出兩首精采歌曲。第一首〈找到自己的旋律〉是由失眠患者、暴食者、婚姻失和者交錯著,浮誇服裝造型展現不同身心症的特性,例如失眠患者直接將床單、棉被、枕頭穿戴在身上;暴食者身上則背滿各種零食、泡麵,加強了整齣戲劇奇幻、非寫實風格。第二首〈就愛折返跑〉節奏輕快、風格俏皮可愛,林逸欣在劇中因受雷擊後產生同手同腳後遺症,這首歌特別讓眾演員以同手同腳姿態唱跳。

-

西門紅樓定目劇《西門町一番地》 有吃有唱有跳的歷史沉浸式饗宴

全民大劇團將於10月份在西門紅樓劇場推出定目劇《西門町一番地》,導演謝念祖26日協同型男大主廚吳秉承師傅,演員蔡燦得、吳怡霈、木星(林牧昕)、小8(張允曦)、林斌出席記者會,演員們除了演出部分片段,也連續唱跳了多首快歌、經典金曲。全民大劇團去年於國父紀念館二度加演的《仁愛路六號》,故事中敘述了國父紀念館50年歷史,因其深受觀眾好評,才促成了這次與西門紅樓共同回顧百年的藝文合作。

-

療癒系音樂劇《倒垃圾》 心靈大掃除

全民大劇團「人生系列作品」療癒系音樂劇《倒垃圾》,本週末將在臺北市藝文推廣處城市舞台進行演出,並展開高雄、台中等地巡演。

-

脫口秀喜劇《喜劇黨不住》 有趣政見歡樂跨年

全民大劇團《喜劇黨不住》將在年末陪伴大家歡樂度過2023年,由網紅天團「TGOP這群人」團員木星、脫口秀演員龍龍、資深相聲演員黃逸豪、劇場百變演員呂紹齊共同創作,四位演員輪番上陣,各自挖掘演員生涯中最不堪、最精采、最荒謬的經驗。不同於全民大劇團以往的製作,是一部首度結合脫口秀與戲劇的實驗性作品。

-

全新音樂劇《海角七號》造夢者 本週城市舞台首演

全民大劇團改編國片票房冠軍《海角七號》,由金馬導演魏德聖監製、金曲製作人陳建騏製作音樂、金鐘編導謝念祖全新改編,孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、洪都拉斯、夏宇童領銜主演,11月11至19日將於台北城市舞台首演。

-

全民大劇團《丞相,起風了》 揭開網路霸凌真面目

全民大劇團《丞相,起風了》以喜劇挑戰獨特的網軍議題,希望讓大眾了解網路惡意留言的嚴重性。此次演出特別邀請各黨派4位新時代政治女性,分別挑戰劇中被霸凌的「女團團長」,而首週即將演出的台北場次由台北市議員徐巧芯擔綱演出。

-

音樂劇《大畫昭君~觀落雁》 歷史結合時事趣味十足

臺北市立國樂團與全民大劇團再度攜手翻轉歷史,推出全新古裝音樂劇《大畫昭君~觀落雁》,由指揮家吳瑞呈執棒北市國樂團演奏,作家張大春作詞、謝念祖編導、李哲藝作曲;資深音樂人黃大煒、演藝人員孫協志、方宥心、羅美玲,舞台劇演員周明宇、林斌、呂紹齊及可愛小演員胖球、張城熙同台演出。