張愛玲

-

戲劇新訊 從許純美聯想

《曹七巧》再現張愛玲筆下人物

看完了《曹七巧》,這齣由張愛玲小說《金鎖記》的靈魂人物得到啟發的創作,張迷可能也會為新人類的聯想力,感到折服。六年級後段班編導劉亮延自承,他從話題人物許純美來想像曹七巧,這個待人刻薄的中年寡婦,回顧青春美好又不願意面對年老色衰,兩人都在時間的夾縫中求新,但都落人話柄,細細觀之,兩者居然呈現出一幅疊合的靜態肖像。 《曹七巧》是台東劇團的新作,揮別以往去國懷鄉的沉重風格,劉亮延透過前衛俗艷的視覺設計,企圖鮮活舊時代的壞女人形象,也進行一場小劇場京劇實驗。三小時的戲,通篇抱怨與咒罵,幾乎都由新生代京劇旦角錢宇珊所飾演的曹七巧獨撐大局。為了實踐導演口中「不中不西不新不舊不快不慢」的表演狀態,錢宇珊在排練場獨自摸索許久,對於成果,她笑著表示:「一輩子的憤怒、嫉妒輕視、調戲全都給這齣戲用光了,所以演完這齣戲,再怎麼樣都可以是一個快樂單純的人。」(廖俊逞)

-

戲劇

雙重距離外的《半生緣》

《半生緣》的好處在張愛玲能由原先對筆下角色的嘆息與批判,轉至寬厚的最終同情;而在胡恩威與林奕華的處理下,原先辛辣的味道淡去,濃濃對張愛玲的緬懷,與對文本瞻仰般的愛,籠罩頭尾。

-

特別企畫(二) Feature

特別企畫(二) Feature悠悠半生緣

張愛玲,這位中國現代文學史上的孤絕才女,永遠是個話題。拿起放不下,因為文字裡俱是絲絲扣扣的情又淡淡遠遠的冷。 《半生緣》是張愛玲的成名作,好緣份不一定有好盡頭,沒有在對的時間做對的決定,錯過了也就如劇中人曼楨對世鈞所說:「我們回不去了。」細細叨叨、分分合合的人物與滄桑,只有半生緣。 去年,兩岸三地合作在香港演出的《半生緣》,將在六月搬上國家劇院,鬼才創作者林奕華大膽以「唸書讀本」的方式排演這齣戲,三個小時的戲裡,沒有一個字不是從小說裡拿出來的。 女主角顧曼楨由台灣演員劉若英出任,男主角沈世鈞由北京國家話劇院廖凡扮演,而姐姐顧曼璐則由表演工作坊的丁乃筝担綱。本刊特邀該劇導演林奕華現身說法,以「性格,決定了愛情與命運」的角度切入,解讀這部小說。 從前年的《張愛玲,請留言》到這次的《半生緣》,台灣女演員丁乃箏和林奕華合作上了癮,她如何在這一齣戲裡,打破觀眾對顧曼璐的刻板印象。PAR走進排練場,與丁乃箏一起尋找劇中人。

-

特別企畫(二) Feature

性格,決定了愛情和命運

我一直覺得張愛玲是把「中國男人」看得最透徹的作者,她寫的雖然都是三、四十年代的人,但通過她的觀察描繪,我們仍舊可以清楚看見今時今日的中國男人不敢面對自己的問題癥結所在。

-

特別企畫(二) Feature

演出「張愛玲」,顛覆「顧曼璐」

想到和林奕華排戲的初體驗,心中的惶然仍讓丁乃箏記憶猶新。不過,從合作《張愛玲,請留言》的忐忑到如今詮釋《半生緣》中顧曼璐的優遊自在,丁乃箏的演員生涯不僅打開另一扇窗,同時對於演員尋找角色的過程似乎更有一番新體驗。

-

舞蹈

五月舞風,吹襲國家劇院

五月的國家戲劇院,舞風正熾!你可以嗅到新古典舞團大型舞劇《曹丕與甄宓》的詭譎氣氛,也可以聞到「2004新點子舞展」的清新味道,除了四位獨立編舞者的作品之外,三十舞蹈劇場先《祝你身體健康》,然後台北越界舞團將帶大家《尋找張愛玲》!

-

專輯(一)

裡外兼顧,多元紛陳

今年的戲劇類節目,多元而活潑,有明星主演、頗具票房號召力的《家庭作孽》與《再生緣》,也有來自英國的原味莎劇。還有頗受矚目的日本導演平田織佐帶來、向電影導演小津安二郎致敬的《東京札記》。而本地劇團「樹寧.現在式單位」和「前進進戲劇工作坊」亦將演出多媒體劇場作品。

-

最PAR!

面貌百變不執著,一以貫之來批判

劇場編導鴻鴻說,林奕華一向絕頂聰明,他擅於批判、作品論點犀利;所謂的「變化」,不過是他使用不同的媒介,來傳達他想說的東西。香港藝術中心總幹事茹國烈則表示,他認識的林奕華一直如此,總是不斷改變,不斷變換作品形式,而且很有意識地選擇與傳達自己要談的東西。

-

戲劇

好沉重的林奕華留言

導演林奕華對於張愛玲的理解(appreciation),將張愛玲的小說世界,與他所身處的當代(香港)社會與現代成功女性的形象加以連結並置,確有獨到之處。但當他試圖將張愛玲的人情世故,轉化為現代男女的性別/感情/社會教育素材的意圖,就不免讓入有所保留了。

-

舞蹈

回歸編舞家的「主張」

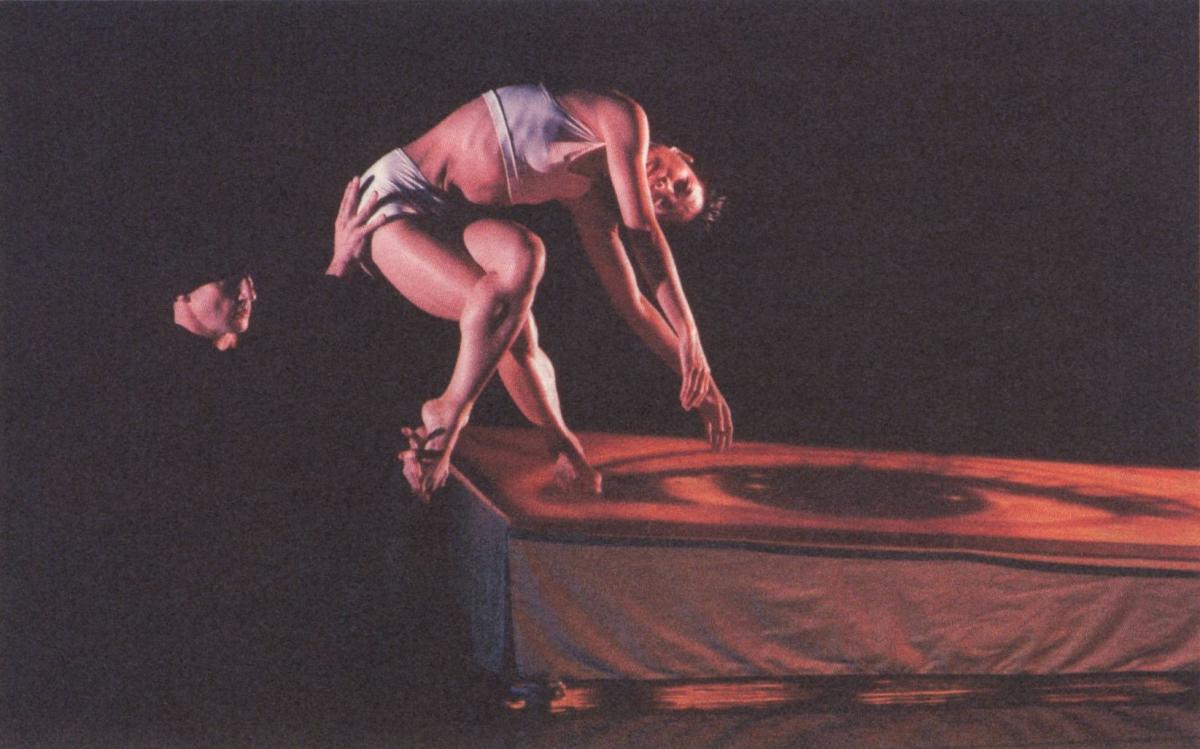

取文學為材,最棘手的部分往往在如何切入。先確立了三支作品面對文學對象所採取的「主張」,再來檢視舞作是否提供了觀衆另一種閱讀經驗。

-

台前幕後

肢體寫下的閱讀筆記

小說充滿視覺意象的想像世界,一再引發編舞家以肢體敘述與文本對話。「不完整的寓言」亦將與古今文學作品,進行一場遊走在語言、影像、文字與肢體之間的辯證。