「她的鬼古会:她降灵的一百种方法」讲座

2025/9/18 19:00-21:00 台北 国家戏剧院交谊厅

主持人:孙平(独立制作人)

讲者:区秀诒、陈侑汝(《K与庞蒂的神秘降灵》共同创作者)

19世纪的欧洲,在工业革命与现代化的浪潮下,一群人总是挤在城市的某些角落,在狭小的房间、阁楼或地下室里,拉上厚重的窗帘,在微弱的烛光或全黑的环境中,静候与亡者对话。这样的场景,是当时相当盛行的降灵会(séance)。

1924 年,曼.雷(Man Ray)拍下《清醒梦降灵会》(Waking Dream Séance),画面中的超现实主义艺术家与作家们,尝试进入「自动书写」(automatic writing)的状态。与其说他们在写,不如说在等待,等待另一个世界的讯息。睡眠、潜意识、梦境被等待、捕捉与记录,而这一切都发生在空间之中。

区秀诒以这个历史画面开场后,陈侑汝接著指出:「有空间不一定有人,但有人,就有空间的存在。因为人本身就是由 X、Y、Z 轴组成的三维存在。」

Space 一词源自拉丁文 「spatium」,意指「延展、距离、间隔」,强调的是「可被占据的范围」。对创作者而言,进入创作场域,就像是一次进驻、占据空间的行动。这也为于2025年10月在实验剧场登场的《K与庞蒂的神秘降灵》开启了思路:从空间与影像的历史出发,回到作品本身。

影子、火与故事

说故事是怎么来的?起初,人类活在自然环境,洞穴既适合生存,又让聚集成为可能。人们围绕著火堆取暖,同时讲述故事、交换记忆。那时并没有舞台与观众之分,人们围坐在火堆边,火光摇曳、影子跳动,说故事的人与听众围成一圈,共享记忆。

柏拉图在《理想国》中提出「洞穴寓言」(Allegory of the Cave):被囚于洞中的人只能看见墙上的影子,误以为那是真实世界。逃出洞穴的人见到了阳光,却难以让他人相信他所看见的真相。

这个逃出去、看到洞外阳光的人,他是不是寻找到真理的人?当他回头告诉洞穴的囚犯「墙上的影子并不是真实世界」的时候,什么才是真理?

「可是我觉得,这张图最有趣的不是囚犯,也不是逃到洞外的人,而是中间的这群人,他们是一群操偶师。」对区秀诒与陈侑汝而言,中间这一群创造幻影的人,才是这张图的重点。

从洞穴到剧场

从洞穴到希腊露天剧场(Theatron),光与影的权力结构逐渐成形。观众沿著山坡,坐在一级级升起的石阶,凝视下方的表演者。观众与表演者之间的距离被划分开来,宗教和政治也开始成为了演出的主题。

到了中世纪,教堂内部开始出现仪式演出(Liturgical Drama),有时移到教堂门前或市集广场。文艺复兴时期,剧场的形式更加多样:宫廷内有为贵族服务的娱乐,城市也出现需要购买入场的剧场(例如如莎士比亚的环形剧场),市集内则有帐篷舞台(wagon theatre)或可移动式的巡演剧团。剧场建筑一座座兴起,空间也开始反映阶级、社群与市场的需求。

17 世纪的义大利剧场发展出镜框式舞台,19世纪的工业革命带来的是舞台机械、瓦斯灯╱电灯等技术。观众在暗处、演员在光中,两者以「第四面墙」相隔。舞台幻觉愈趋精致,社会阶层也在座位中被划定。

直到20世纪,实验剧场与黑盒子空间再次改写这条界线。空间的使用限制再次被打破,观众甚至也可以进入空间,成为空间的一部分。

幻影与后台:从魔灯到人工黑暗

光沿著直线前行,而影子则因为光被阻挡而存在。在演出《K 与庞蒂的神秘降灵》中,光与影成为作品的核心语汇:影能不能穿透?能不能延展、反射?它们似乎是互相依存,也互相对立的两个极端,但在光与黑暗之间,会不会可能出现什么?

想来,我们说起亡者或鬼魂,几乎不会把他们想成在大白天出现的存在。他们总是在夜里现身,在黑暗中闪烁、显影,在光与影之间游走。难怪在影像史与艺术史上,光与黑暗总与死亡紧紧相连。

影像史的下一个转折是幻灯机(Magic Lantern)的出现。

这是一种早期的投映表演:放映师在萤幕背后操作放映机,观众坐在前方观看。从那时起,我们就可以看到现代观看经验的雏形:幕前的影像、幕后的操作者……有没有一种似曾相识的感觉?一如今天我们盯著萤幕看 Netflix 或 YouTube,操作这些机械、演算法等幕后者完全隐身,隐蔽的后台成为观看的条件。

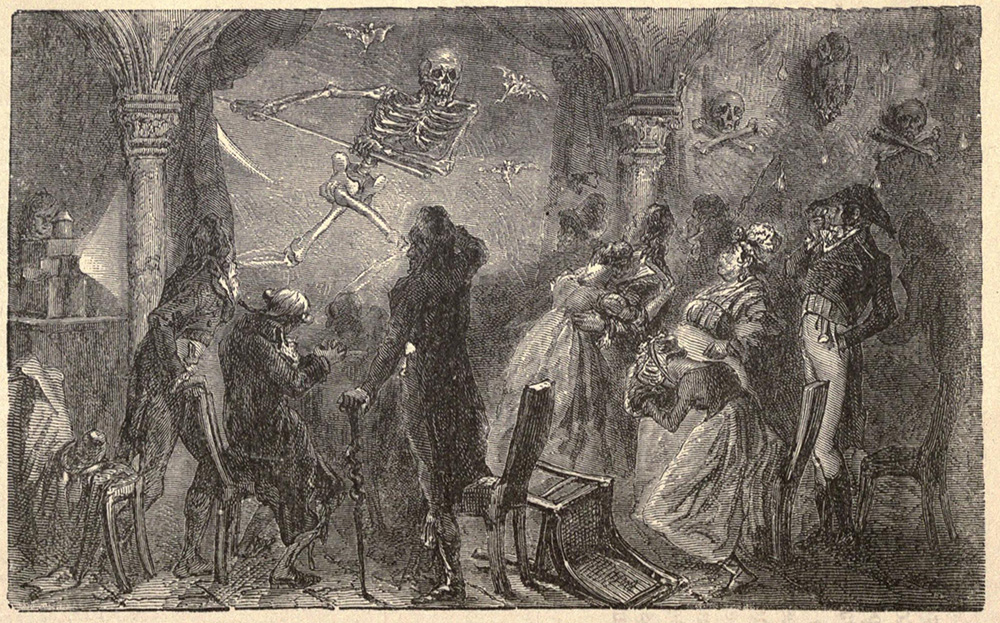

时间来到 18 世纪末,在刚结束大革命的年代,比利时物理学家、大娱乐家 Etienne-Gaspard Robert 举办了最著名、最具影响力的一场 Phantasmagoria。他邀请观众走进一个烟雾弥漫,鬼影幢幢的空间:骷颅头、幽灵、甚至是死于法国大革命的知名人士从四面八方现身,伴随呐喊、窃笑、雷鸣等。

试想,在那个连电灯都还没普及的年代,观众被要求到一个阴森森的地方集合,演出开始要进到一个像是废墟的小教堂,里面都是黑黑的,突然间法国大革命中的亡灵就这样在你的身边飞来飞去……可以想像当时的巴黎人有多么惊恐。

舞台幻术的另一种变体是 Pepper’s Ghost Show。

舞台上的透明玻璃让观众同时看到真实与幻影,隐身的演员透过光线投射而「现身」。这些技术成为现代浮空投影的技术先驱:从幻灯到 3D 扫描,从 瑞典ABBA乐队的《Voyage》演唱会,到坂本龙一的全息演出,在光与暗之间,我们得以与逝者(或逝去的青春)再次交会。某程度上,这也是一场现代集体的降灵会。

愈现代愈被动

从希腊神话里的纳西瑟斯(Narcissus)爱上水中倒影开始,人类就对影像著迷。最早的镜子由磨亮的黑曜石制成,之后出现青铜镜,再到背面涂上锡汞合金的玻璃镜,反射愈来愈清晰,也让「观看」这件事变成一门技术。

19世纪的欧洲兴起了一股「光学幻象」热潮。各式各样的光学玩具相继问世,幻觉转盘(Phenakistoscope)和生命转轮(Zoetrope)是其中最具代表性的两种。

幻觉转盘是一个会旋转的圆盘,边缘绘有连续动作的图案,中间开著细缝。当人对著镜子旋转它,透过缝隙窥看时,静止的画面就像活过来一样动起来。

生命转轮的原理接近,只是它不需要镜子,只要透过外壁的小窗往内看,就能看到小人跳舞、马在奔跑。再往前追溯,还有更简单的奇幻转盘(Thaumatrope),一面画著鸟、一面画著笼子,当它快速旋转时,鸟就飞进笼里。那时候的观众不是被动地坐著观看的,他们必须亲手转动、亲眼对焦,参与整个观看的过程。

而早期的 360 度全景画(Panorama)更是一场身体的冒险。那时没有机械旋转或投影,想看完整的画面,动的不是画,而是你自己。观众得在昏暗的楼梯间慢慢攀上观景台,走进光亮的中央,环顾四周的巨大而细腻的画布。必须亲身移动、绕场一圈,才能拼凑出完整的风景。

以上这些都是主动的观看,想得到惊奇的体验,得先付出劳动。反观现代的观影方式,却变得愈来愈被动。华特.班雅明(Walter Benjamin)在《柏林童年》中写到,20世纪的机械式全景(Kaiserpanorama)画面已经可以自动更替,观众只需坐著就能「环游世界」。

延伸这个想像,2025年的我们甚至不用亲临现场,这一刻摊在沙发,滑动萤幕的我们,需要动到的只有一只手指头。

《K与庞蒂的神秘降灵》召唤来自印尼的女性魅影

《K与庞迪的神秘降临》里的「庞蒂」,其实就是庞蒂雅娜(Pontianak)。这不仅是印尼的一座城市「坤甸」,也是马来西亚、新加坡很有名的女鬼,在印尼又叫Kuntianak。传说中她多半死于难产或被男人害死,之后化身为吸血女鬼,用香气引诱男人靠近,再吸乾他们的血。

Walter William Skeat在英国殖民马来半岛时期的著作《Malay Magic》(1900)收录了很多关于马来世界的泛灵论、巫术与鬼魂的描述,其中便包括她的传说。

1957 年,马来亚独立的同一年,庞蒂雅娜首次登上银幕。这部由新加坡公司制作的电影《吸血人妖》上映后引起轰动,也开启了1950、60年代马来西亚与新加坡的鬼片热潮。可惜的是,这部开创之作如今已经失传,只剩下当年的海报和资料。

马来西亚政府在1971年确立以伊斯兰文化和马来价值为国家文化政策后,鬼魂与超自然题材的电影便逐渐消失,庞蒂雅娜的身影也逐渐消却。直至2000年后,这类题材又再次复兴。

作为马来人但不是穆斯林的庞蒂雅娜,又带有马来西亚和新加坡的民间记忆,她被视为一种女性的反抗力量,出现在男性为主的乡村社会,以恐惧和魅惑扰乱秩序。

这次的演出不是单纯的恐怖故事。舞台上不会有萤幕,影像会投射在所有可见的事物上,墙面、布料、甚至演员身上。两位表演者在「人」与「鬼」之间穿梭,唱歌、说话、显影,与幻象共演。在人与鬼同时存在的剧场空间,观众看到的影像与身体交错的一场神秘降灵。