2025/10/4~5 14:30

2025/10/4 19:30

台北 国家两厅院实验剧场

2025/11/22~23 14:30

2025/11/22 19:30

台中国家歌剧院小剧场

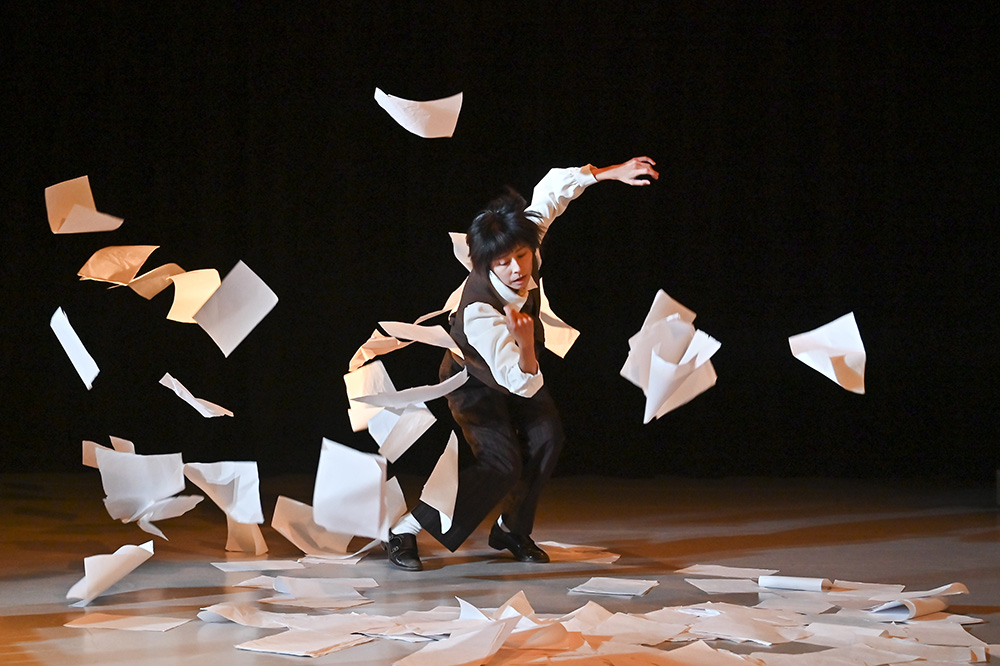

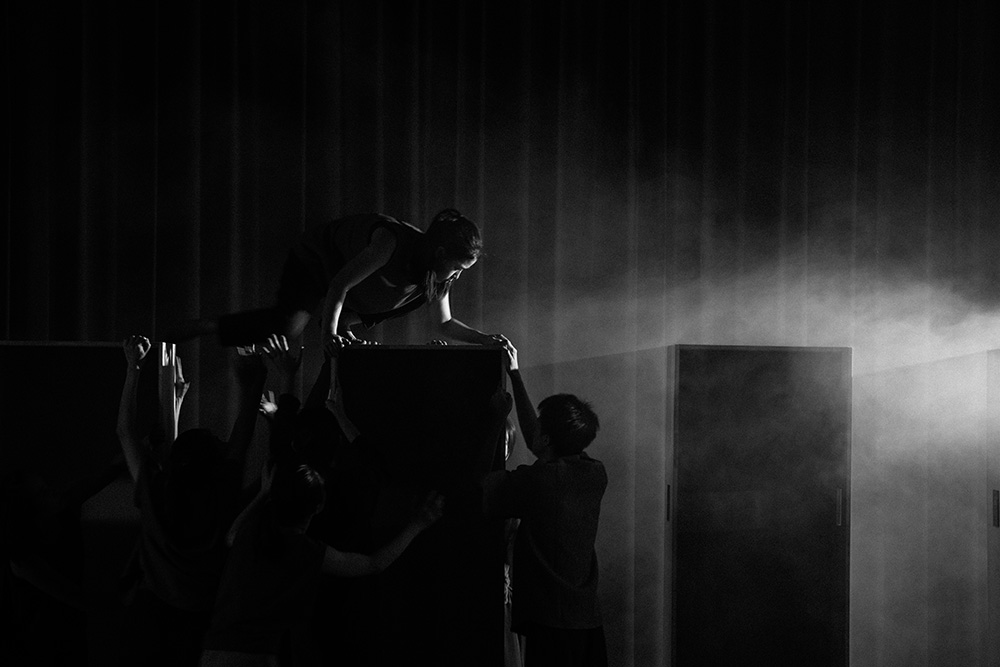

2024 年是卡夫卡逝世100周年,世界各地以出版、展览、演出等形式回望这位现代文学巨匠。对编舞家罗文瑾而言,这个时间点是一个契机。在 1990 年代,从她与台南人剧团合作的肢体设计开始,便持续在文学与舞蹈之间游走。2006 年一次进书店偶然读到《变形记》,让她深受震撼:故事没有头也没有尾,主角变成虫,这种断裂而荒谬的结构成为她心中的疑问,也逐渐发展成创作的底色。她开始思索卡夫卡的性格、存在主义与现代主义的关联,并在 2018 年的作品《虫》中尝试以舞蹈回应,一路上经历补助失利与创作中断,她在 2024 年重新整顿,与戏剧构作合作,终于完成这部三幕式舞作《有可能,但现在不行》,借此重新厘清自己与卡夫卡的关系。