當代馬戲

-

戲劇 創造焦點與YUCK Circus串聯台澳馬戲女力

《Bed Trip》從失眠出發,打造「當羊跨越過柵欄之後」的世界

一群畫著兩撇鬍子的女生,在舞台上態度張狂、喜感爆裂,做起高難度技巧像個陽剛硬漢;刻意模仿典型白人直男的姿態,甚至以誇張的角度秀出褲襠的「份量」,引起台下觀眾的狂笑。 「創造焦點馬戲團」(下簡稱創造焦點)導演梅芷菱難忘第一次在社群媒體上看到YUCK Circus演出片段時的激動,她驚呼:「原來女子馬戲還可以長成這樣!」 我們一樣,卻又不完全一樣 同樣是女性、同樣面對性別與身體,來自西澳的全女馬戲團 YUCK風格輕鬆、粗鄙、帶著惡趣味,談議題的同時毫不犧牲幽默與快感,與台灣女子馬戲挖掘創傷與痛感的路徑,形成強烈對比。 2023年,創造焦點在愛丁堡藝穗節親眼目睹YUCK的演出,梅芷菱形容全團像迷妹一樣興奮:「因為終於發現有人在做跟我們一樣的事,但又不完全一樣。」 導演喬治亞.德瓜拉(Georgia DEGUARA)也注意到這群台灣觀眾:「我們看到一群女生一直來看,只覺得:哦,她們看起來很 punk、很酷。」 兩團一見如故,合作的想法就此落下,直到衛武營馬戲平台的牽線,才真正萌芽。那個「一樣卻又不完全一樣」的差距,形成跨國共創《Bed Trip》的奇妙張力。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus讓當代馬戲成為藝術生態的一環

盛夏柏林,當大部分公立劇院關上大門時,位於米特區(Mitte)哈克謝爾市場(Hackescher Markt)的一處庭院裡,有一間劇院依然燈火通明、人群熙攘。走上2樓,迎面而來的並非傳統舞台正襟危坐的觀眾席,而是小酒館式的桌椅配置。前台人員帶位後送上菜單,觀眾點上一杯酒或輕食,隨即被包裹在一種親暱、放鬆以及共享的氛圍裡。不同於一般劇院常見的年輕觀眾,放眼望去大都是大人帶著孩子的家庭客群。 這裡是專門上演當代馬戲作品的變色龍劇院(Chamleon Theater Berlin,簡稱變色龍),在柏林這個表演藝術高度發展的城市裡,馬戲從一種邊陲娛樂轉化為具有創作語言與社會議題承載力的表演形式,變色龍劇院可說是這場轉型的催化場域之一。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus城市綠洲的奇花異朵

在柏林這座藝文活動爆炸、文化節慶不斷的城市,人們大多熟知專屬劇場人的「戲劇盛會」(Theatertreffen),或是以舞蹈為號召的「舞在8月」(Tanz im August)。然而,當我問起「柏林馬戲節」(Berlin Circus Festival)時,朋友們多半皺起眉頭:「柏林有馬戲節?」 這樣的反應並不意外。它選在劇院放暑假的夏季登場,從事與熱愛表演藝術的人早已離城度假,誰還留在柏林;它不依附於任何文化機構,而是在廢棄的滕珀爾霍夫機場(Tempelhofer)的空曠草坪搭起帳篷;最根本的,馬戲作為表演類型,永遠在「娛樂」與「藝術」之間擺盪,難以歸類。 正是在這樣不合時宜、不符常規的縫隙裡,柏林馬戲節從2015年開始,一步步把非典型變成日常,讓「見怪不怪」成為最真實的節慶表情。也正是這種無法被輕易定義的特質,賦予了柏林馬戲節獨特的性格一種自由、包容開放、多元、允許混亂的反主流精神。它既是個藝術節,也是一個社交場,更是既有文化分類系統的改寫。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(三)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(三)以馬戲為核心的社會改造計畫

自 2010 年起,巴西社會服務機構 Sesc(Servio Social do Comrcio)在聖保羅發起 「CIRCOS Sesc國際馬戲藝術節」(CIRCOS Sesc Festival Internacional de Circo),便逐步成為拉丁美洲重要的當代馬戲平台。藝術節強調去中心與普及化,節目除分布於市中心的多個場館,甚至走入低收入戶、遊民集結的下城區,讓不同社群都能接觸到國際與本土的馬戲創作。 在巴西多元種族、貧富差距及文化衝突的複雜背景下, Sesc被視為巴西民間版的「文化部」,其任務涵蓋教育、體育、藝術與社會服務,網絡遍布全國,光是在聖保羅,Sesc就有40餘個綜合型場館。對Sesc 而言,馬戲藝術節不單只是表演藝術的集結,更是介入日常、關注群體、承載多元文化的社會實踐。 CIRCOS策展團隊組成非常多元,從表演藝術領域,到建築、設計、文化傳播到法律與社會科學背景,本文採訪兩位核心策展人瑪麗娜.贊(Marina Zan)和娜塔莉.卡明斯基(Natalie Ferraz Kaminski),一探她們如何透過藝術節這個平台,貫徹Sesc的組織使命,彰顯馬戲作為文化治理工具的潛力,回應社會的挑戰的同時,也成為和所有觀眾共在、思考與感受的藝術類型。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(二)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(二)從老去與酷兒的異質身體 到敘事與空間的邊界

馬戲從來不該只是屬於身強體壯、陽剛男性的舞台。逐漸老去的身體能夠宣示存在,把時間刻下的痕跡轉化為活生生的表現,顛覆「技藝高超」的定義;拒絕服從性別規訓的酷兒身體,同樣地,也能透過異質的身體,召喚且翻轉大眾的凝視。 比利時狀況馬戲團(Circumstances)的《非凡身體》(Glorious Bodies)讓6位已經從馬戲舞台上退役的專業表演者,重返舞台。他們以蒼白的頭髮、略顯僵硬卻依舊敏捷的身體,透過單人或群體動作、跳躍與支撐,探索重力、平衡與耐力。西班牙循環劇團(Ca Cclicus)《垂老之美》(Vetus Venustas )找來 67 歲至 80 歲的長者與青年表演者同台,將個人檔案與記憶帶進作品,產生跨世代的對話和連結。兩部作品都在單純展示技巧之外,發起省思:當社會是一個常常拋棄「不再生產」的老年人的倉庫,我們如何讓「衰老」成為另一種創造的力量。 與高齡馬戲形成對照,澳洲三角褲工廠(Briefs Factory)的《髒髒秀》(Dirty Laundry)則用更激進的方式,直接把酷兒身體推到舞台正中央。《髒髒秀》延續他們一貫的「酷兒歌舞馬戲」風格,將高空特技、雜耍、火焰呼拉圈、變裝秀與脫衣舞融為一爐,既挑逗又張揚,逗得現場觀眾捧腹大笑。主創者費茲.法納那(Fez Faanana)說:這場秀是要把那些被社會視為荒唐或羞恥的事,堂而皇之地放到舞台中央,「我們慶祝差異、相似、創造力,以及做自己的自由即便看起來再荒謬。」

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(一)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 國際馬戲藝術節(一)從地球的邊陲 跨越到階級的邊緣

馬戲是一種以運動揭示烏托邦的藝術,小丑將自身的痛苦轉化為笑聲,自日常的邏輯逃逸,忘卻集體的苦難;特技演員以超乎人類的意志,解放恐懼與驚愕,讓冒險成為一種幻象。雖然馬戲擁有暫時中斷現實的力量,它並不與社會脫節,更不會對其殘酷無動於衷,因為浪漫的巡演夢想總伴隨著嚴苛的處境。 由巴西社會服務機構 Sesc 主辦,今(2025)年8月份在聖保羅(So Paulo)登場的第8屆 CIRCOS Sesc 國際馬戲藝術節(CIRCOS Sesc Festival Internacional de Circo),正回應這樣的矛盾張力。它的策展主軸聚焦「聆聽、記憶與抵抗」,既尊重馬戲作為傳統藝術的歷史,也鼓勵藝術家以自身的文化背景、性別、種族與土地為養分進行創作,展示當代馬戲的複數性與生命力文化多樣性被視為創造的力量,非主流的聲音與美學在此找到空間,瓦解傳統敘事。 為期17天的活動,匯聚來自巴西及阿根廷、法國、南非等國共 24 個團隊與藝術家,帶來40個作品,邀請觀眾見證,馬戲如何消弭,跨越社會的、文化的、身體的,以及最根本的人與人之間的邊界。

-

藝號人物 People 捷克夜店馬戲團導演

藝號人物 People 捷克夜店馬戲團導演羅斯提斯拉夫.諾瓦克 只有專注技藝,才能找到舞台的自由(上)

舞台中央,一台10公尺長的跑步機低沉運轉,宛如時間的齒輪在黑暗中無情推進。4名表演者踏上平台,有人快步向前,有人被迫後退,彷彿被無形的力量操控,卻又在極限中掙扎求生。雖是馬戲作品,捷克夜店馬戲團(Cirk La Putyka)《奔跑者》(Runners)卻不時讓人想起偶戲:跑步機像是那條牽動木偶的線,只是這一次,它化為速度與重力,主宰場上的表演者。 這樣的聯想並非偶然。捷克偶戲在歐洲有著深厚的歷史與藝術地位,夜店馬戲團導演羅斯提斯拉夫.諾瓦克(Rostislav Novk Jr.)正出身於這樣的傳統偶戲世家第8代。 從小耳濡目染,但他並沒有單純延續這項家族傳統,而是在布拉格戲劇藝術學院(DAMU)接受「偶戲與另類劇場學系」(Katedra alternativnho a loutkovho divadla)的專業訓練後,逐漸轉向馬戲與跨界劇場。 2008 年,他與弟弟維特克.諾瓦克(Vtek Novk)共同創立夜店馬戲團,名字取自捷克語「酒館」之意。10多年來,團隊創作超過30個作品,巡演30餘國。諾瓦克不斷嘗試把雜技、舞蹈、戲劇、音樂與視覺元素交織,他說:「我不想只滿足觀眾或評論家的期待,馬戲必須不斷探索新的邊界。」這樣的信念,正體現在《奔跑者》的作品企圖上。

-

藝號人物 People 捷克夜店馬戲團導演

藝號人物 People 捷克夜店馬戲團導演羅斯提斯拉夫.諾瓦克 只有專注技藝,才能找到舞台的自由(下)

Q:你的作品常被形容為「馬戲劇場」(circus-theatre),融合多重藝術語彙。你認為這是當代馬戲的趨勢嗎? A:對我而言,多重語彙是必要的。某些主題以語言表達更具力量,但有時雜技動作與技巧才是我們與觀眾之間最強的橋梁,是傳遞情感與思想的方式。 我總是從主題出發,再尋找最合適的表達形式。馬戲藝術、技藝與平衡永遠是基礎。 就像《奔跑者》,人們或許會問:這是劇場、舞蹈,還是馬戲?對我來說,標籤和分類並無意義。 Q:夜店馬戲團幾乎是捷克當代馬戲的代名詞,你如何看待當代馬戲與傳統馬戲的關係? A:20世紀初,捷克曾擁有歐洲最大之一的馬戲團,不僅為娛樂,其目的也有教育性讓人們能見到平時無法看到的動物。那時沒有網路,也沒有動物園。傳統馬戲的魅力在於氛圍、大帳篷與圓形舞台,但如今少有作品處理戲劇性、敘事性或結構創新。 傳統馬戲無法適應時代,也無法找到新的出路。有人爭論是否應在舞台上使用動物,但若從那角度看,所有涉及動物的運動也都該結束。 對我而言,馬戲藝術是多元而繽紛的從最商業化的太陽劇團,到最實驗的表演;從公共空間、畫廊,到教育性、科學性、政治性與非政治性的創作。傳統馬戲無法涵蓋這樣的廣度。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(二)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(二)為了那些難以被定義,但值得被記住的作品

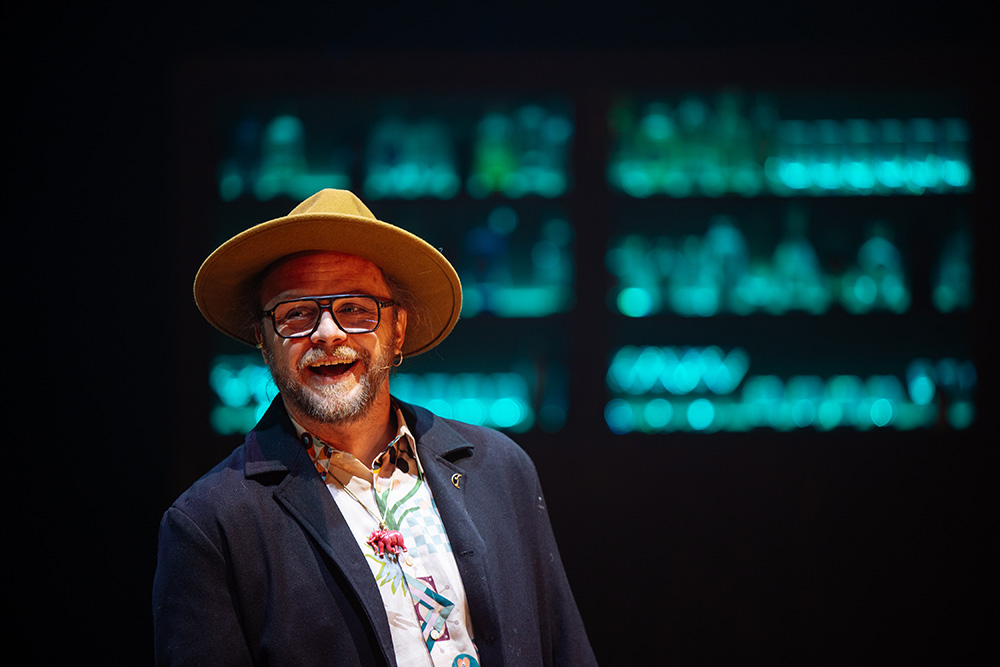

不同於人們對藝術總監的刻板印象,羅曼.穆勒(Roman Mller)穿著印花襯衫、盤著一頭長髮,不修邊幅的樣子,更像是一位自在不羈的藝術家。他總是一派輕鬆地穿梭在藝術節現場,與觀眾、藝術家聊天互動,時不時傳來爽朗笑聲。無論哪一場演出,都能看見他坐在觀眾席間,毫不保留地鼓掌喝采,為每一位表演者真心叫好。 他說:「與其說我是一個策展人,不如說,我是從藝術家的角度出發,去發現城市的可能性。」 在接掌阿勞馬戲藝術節(Cirqu Aarau Festival)的總監之前,穆勒本身就是一位當代馬戲領域創作者。過去20年,他與他所創立、以扯鈴藝術聞名的團隊 Trespace 在世界各地巡演超過20年;當時,瑞士德語區幾乎沒有當代馬戲的舞台。直到 2012 年,他回到這個家鄉旁的小城演出,才開啟了日後藝術節的機緣。 出於藝術家天馬行空的想像,穆勒讓這座安靜得彷彿與「節慶」無關的小鎮,被馬戲的氛圍與能量包圍。從一座舊馬術訓練場改建的表演空間開始,他邀請觀眾走進教堂、圖書館、公園廣場和街道,也走進那些還不知道會發生什麼,但很馬戲的時刻。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(一)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(一)物質的多重宇宙

阿勞(Aarau),位於蘇黎世與巴塞爾之間,阿勒河畔(Bren an der Aare)的一個中世紀小城,人口僅兩萬,卻擁有一個節目品味不俗、策展視野鮮明的馬戲藝術節(Cirqu Aarau Festival)。這個創立於2013年、每兩年舉辦一次的藝術節,以舊馬術訓練場(Alte Reithalle)為基地,演出遍布整個小鎮,從老城廣場、教堂、美術館,乃至河岸湖面,都成為馬戲演出現場。今年為期10天的活動,總計70場演出與26項製作,吸引了超過11,500名觀眾,創下近30%的觀眾人數成長新紀錄,幾乎所有場次皆告售罄,證明了藝術節過往所締造出的口碑效應。 雖然沒有特定的策展主題,但藝術節大多數的節目聚焦於物質與感知的探索,從朱利安.佛格爾(Julian Vogel)的陶瓷所象徵的脆弱與失控,到約格.穆勒(Jrg Mller)與布料共舞所展現的呼吸與共鳴;從Sackripa團隊在水中尋求平衡的詩意幽默,到羅納多馬戲團(Circus Ronaldo)父子在日常物件中傳承的溫暖與哀愁;最後以法國當代雜技團Cie XY與哈希德.烏蘭登(Rachid Ouramdane)透過身體構建的集體信任與協作壓軸,漫遊在物及其所創造的多重宇宙。每一件作品都超越了單純馬戲的技巧展現,令人得以窺見當代馬戲的發展趨勢。

-

戲劇

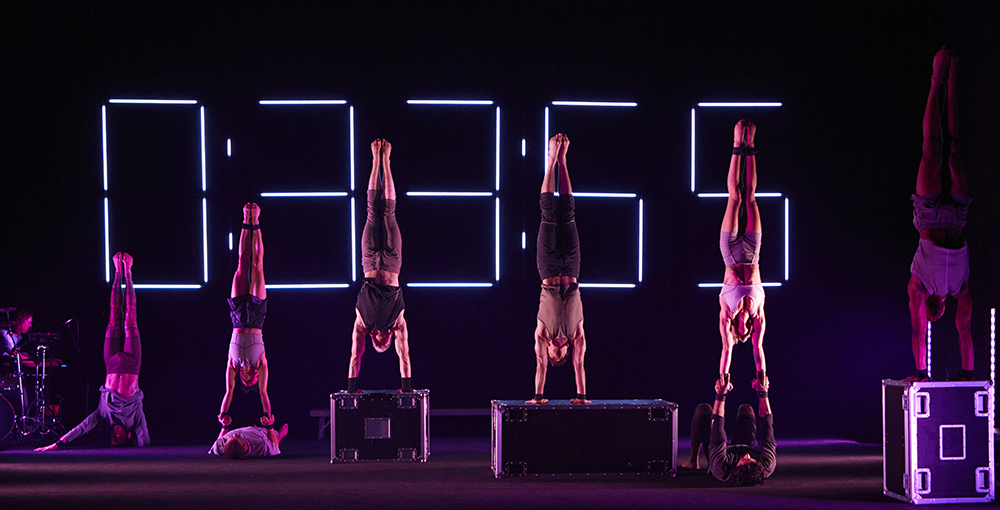

戲劇練習本身,就已值得搬上舞台

觀眾還未入場坐定,8位赤腳、身著日常排練服的表演者已經在場上暖身,有人倒立、有人翻身落地,有人抱著肩膀喘氣,汗珠順著手臂滴在黑色地版。這裡既是排練場,也是舞台。演員身後,是一座巨大的 LED 時鐘,冷峻白光顯示著「10,000:00」的倒數起點。表演還沒正式開始,空間早就充滿能量。 這是來自澳洲阿德雷德(Adelaide)、最具代表性的當代馬戲團隊引力神話馬戲團(Gravity Other Myths,簡稱GOM)去年首演的最新作品《一萬小時》(Ten Thousand Hours)。此作接連拿下2024年阿德雷德藝穗節「最佳馬戲表演獎」(Best Circus Award)以及2025年「評論人協會獎」(Adelaide Critics Circle Award)。今年10月將應FOCASA馬戲藝術節之邀,來台演出。

-

戲劇 從小說到劇場的《鬼地方》

戲劇 從小說到劇場的《鬼地方》結合民俗與當代馬戲 探問:永靖為什麼是一個鬼地方?

旅德台灣作家陳思宏寫了15萬字的小說講述永靖這個「鬼地方」,阮劇團則將陳思宏的15萬字原文解構再拼貼,在劇場舞台上用100分鐘來回答「永靖為什麼是鬼地方」這個命題,結合充滿地方色彩的當代馬戲和現場音樂,引領觀眾一起經歷這場跨越異鄉與原鄉、探詢身分認同的旅程,觀看角色如何揭示層層疊疊的家族記憶和歷史爭議。

-

戲劇

我們該如何定義「當代」?

當代的觀眾們對於「馬戲」的理解是什麼?等同於雜耍?雜技?還是馴獸?在這些無限可能的問號中,馬戲二字前頭又被加上「當代」二字,或許會使觀眾更加頭痛。筆者認為,事實上《悟空》這部作品並不難理解,但的確有難以「定義」的問題。只是,我們需要即刻對《悟空》具有的「當代性」定義嗎?又,我們該如何定義作品中的「當代性」?

-

戲劇

翻騰滾躍,探索身體小宇宙

在《人體嬉遊記》中,薩克馬戲團將讓觀眾體會到,隨著科技的發展,人類雖然比過去獲得了更多的知識,但實際上每個人的身體之中,都還藏有大量的、未知的、神奇的、難以置信的、看不見的、尚待認識的部分。

-

特別企畫 Feature

「當代馬戲」的開山之作

《變色龍嘶喊》展露人類身體可以呈現的各式表情,演員並非只在特技表演上追求「超人」的境界,而是從身體表現的對比與一氣呵成的設計中,呈現無需言詮卻直觸人心的性格流露。