在瞬息万变的当代社会,混乱或许并非失败,而是一种潜在的秩序,甚至是社会与个体共存的隐形规则。印尼知名视觉及行为艺术家麦拉蒂.苏若道默(Melati Suryodarmo)长年探索「混乱」与「秩序」之间的张力,最新作品《断片》(LAPSE)将于9月20、21日在台北表演艺术中心蓝盒子演出,以跨域美学带来一场关于时间、记忆与自然的感官实验。

出生于印尼梭罗的麦拉蒂自幼浸淫于舞蹈环境,对身体语汇的敏锐来自传统与现代并行的养成。受教于日本舞踏大师古川杏子(Anzu Furukawa),后在德国布伦瑞克造型艺术学院(Braunschweig University of Art)求学期间,师从「行为艺术教母」玛莉娜.阿布拉莫维奇(Marina Abramović)。这段跨文化历练,使她擅以长时间身体表演(durational performance)挑战感官与意志,将肉身转化为概念工具。

在其代表作《奶油之舞》(Exergie-Butter Dance,2000)中,她穿著高跟鞋在奶油上跳舞,滑倒重摔,再爬起跳舞,不断重复;《我是我房屋中的鬼魂》(I am a Ghost in My Own House,2012)则是徒手研磨数百公斤炭块的12小时长演,呈现时间流逝与身体极限。上述创作已是国际间行为艺术的经典之作。

《断片》由麦拉蒂担任编舞与导演,创作灵感源自对「混乱」与「无声秩序」的长期观察。在当代社会中,细微的失误往往被视为混乱,但她认为日常看似失序的行为,其实隐含一种未成文却能运作的共存方式,当旧体系崩解,新秩序尚未成形时,混乱反而成为孕育变革的缝隙。《断片》试图触碰那个现实瓦解而变革、新秩序尚未形成的未知缝隙。

她表示,《断片》创作始于2019年,却在2020年因疫情被迫中断。疫情期间,她也进而重新思索《断片》的意义:「人们首次真切感受死亡的逼近,既有社会系统动摇,日常秩序显得脆弱而暂时。」她观察街市与市场中旺盛的生命力,那种无规则却自成体系的状态,反而成为作品灵感来源,混乱之中蕴藏著潜力与新的可能。

麦拉蒂表示,《断片》也融入印尼神话与古典戏剧元素:半人半兽、善恶交错的故事贯穿其中,这些故事甚至可回溯至9世纪的传说,她认为这些古老叙事本身即是一种概念艺术,与现代观念、声响与装置互为呼应。

她也强调,《断片》并非要求所有观众看懂剧情或细节,而是希望激发每个人对生命、自然与历史的感受。「我们的社会、多元文化与族群正不断变动,人与人之间的关系也持续重组,这其中的缺口,就是『Lapse』。」

舞台上最鲜明的符号,是由舞者扮演的白色毛怪,它在空间中游走,如时间的幽影,引领观众穿梭过去、当下与未来。「Lapse」一字具有疏忽、失误、断裂与时间的间隙等意涵,《断片》正回应了当今全世界所面临,前所未有的政经震荡、世代更替与价值观重组的集体处境。

麦拉蒂曾观察印尼街头交通并指出,看似危险的乱流却自成秩序:当母亲怀抱孩子穿越川流不息的混乱车阵,人群会自发放慢速度彼此守护,展现「无秩序的秩序」。麦拉蒂也指出,人类与自然的关系不在于主宰,而是连结。森林、植物、天灾皆有自己的时间表,死亡亦如自然循环般无法控制。透过《断片》她期望观众思考:混乱并不可怕,它或许是新秩序的开端,在死亡与生存欲望之间,学习与自然共生的哲学。

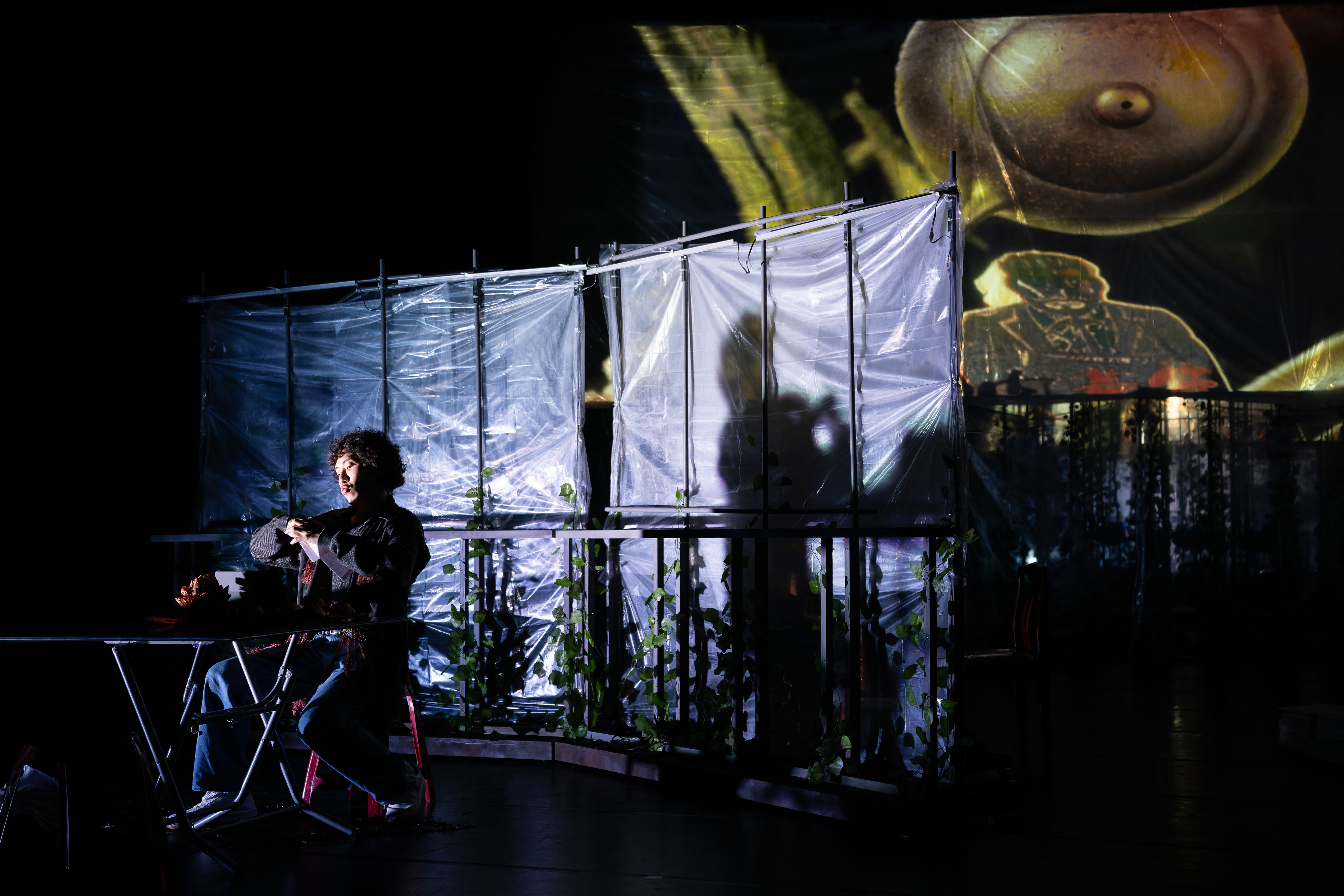

《断片》创作团队集结印尼、台湾与新加坡艺术家,新加坡音乐家袁志伟负责声音设计与现场演奏,以环境音、电子音与即兴乐音营造空间声响;舞者来自印尼与台湾,分别饰演白色毛怪、锡人、女人与男人,舞者诠释动作源自个人生命经验与舞踏、太极与爪哇舞蹈等身体训练法。麦拉蒂形容与舞者的合作「像持续调频」,她表示:「我们在表演当天都在微调,我和舞者是一起的,他们像我内在灵魂的展现。」

《断片》视觉设计上,舞台上的「山体」与舞者著装都大量使用银色与塑胶质地材料,麦拉蒂坦言自己并非环保主义者,但深知塑胶的「永恒性」对环境的冲击。「即便说是可回收材质,是不是100%可回收我也很存疑。」这些材质既象征人类文明的残留,也呼应作品中关于时间、记忆与永续的提问。她表示,自己过往的作品亦常以日常物件──镜子、奶油、厨房器皿入戏,她喜欢将生活中的物件运用于作品中,也多多少少指向人与环境的矛盾共生。

本作品由台北表演艺术中心、新加坡滨海艺术中心与墨尔本艺术中心共制,麦拉蒂自2019年开始构思此创作,历经疫情延宕,曾以短片形式在日本与台湾曝光,后发展为现场演出,自2023年于新加坡首演后,今年巡演至澳洲,9月首度登台,展现亚洲当代跨域合作的能量。