张震洲

-

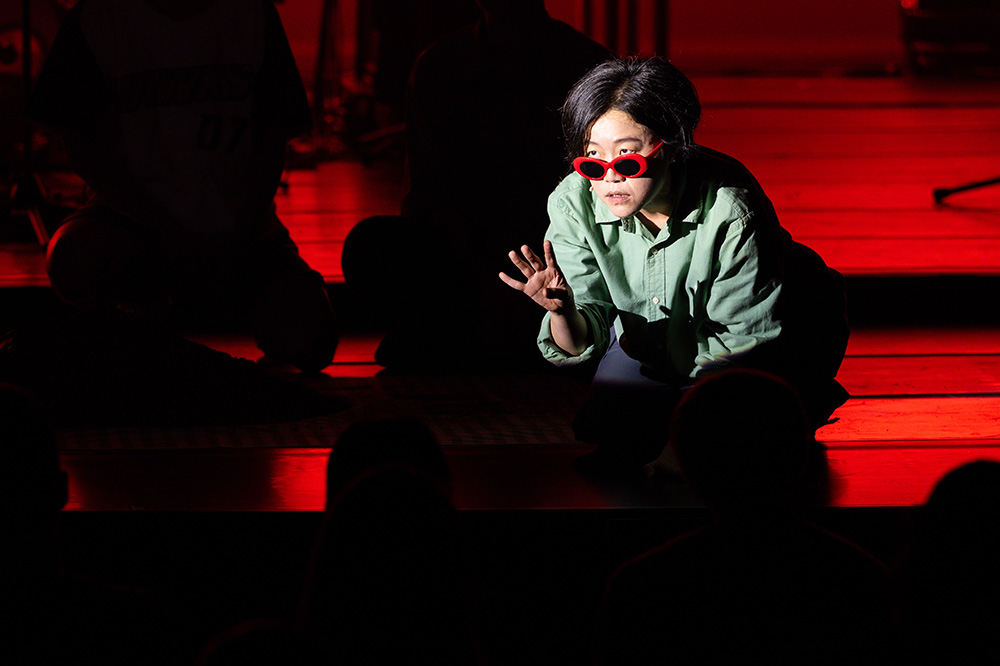

舞蹈

舞蹈他们甚至失去了欧洲

由香奈儿(CHANEL)主办的Camping Asia开幕酒会,将台北表演艺术中心的2楼大厅布置成一个光鲜亮丽的名流沙龙。平日在那里休息的、谈恋爱的、看风景的、约好或没约好在演出前相遇的民众,通通将空间让给了高官、老板、总监、明星、策展人和艺术家。不过是失去了一个晚上的空间,也没什么。问题是,香奈儿安排的这晚「品牌艺术专场」,观赏的是法国团队的演出。并且,浏览演出节目,不但没有任何台湾艺术家在内,连一个亚洲节目都找不到。这个晚上,民众失去的是亚洲。 这就是令我最不解的部分:Camping Asia的亚洲究竟在哪里?作为前帝国的法国,把作为前殖民城市的台北,当成前进亚洲的艺术基地,但是以一场时尚派对为它隆重开幕的仍然是法国节目。这里头有一种精心打扮过的傲慢,它投注大量的财力和人力为全球城市的文化艺术制造大场面,最后出场的仍是它的文化和它自己。都到亚洲来了,如果品牌艺术专场的节目都还不能是亚洲的,那亚洲除了是这场奢华夏令营的营地还能是什么? 如果作品够好,当然,被殖民者会很乐意继续扮演我们一直最擅长的角色,在殖民者面前当个虚心有礼的好学生。可是《崩世光景》(Room With A View)不是。

-

话题追踪 Follow-ups 「爱国东小聚场」讲座侧记

话题追踪 Follow-ups 「爱国东小聚场」讲座侧记从圆山大饭店到两厅院,如何从裂缝中窥见红房子的故事?

时间:2025/9/23 19:00-21:00 地点:台北 国家戏剧院四楼交谊厅 对谈人:吴子敬、吴紫茎、陈弘洋、李桐豪 坐落在中山南、北路的两头,同样出自建筑师杨卓成之手的国家两厅院与圆山大饭店,有著类似的中国宫殿式风格闪耀著橙黄光芒的屋瓦、一根根刷上大红色的柱子;这些建筑上的共通点,不仅连结起3座建筑物,也串起两厅院驻馆艺术团队「僻室」与《红房子:圆山大饭店的当时与此刻》(以下简称:《红房子》)作者李桐豪。 两组人马在9月底的雨夜,一齐来到两厅院爱国东小聚场,以「在红房子里迷路:从历史/记忆的裂缝找创作的门」为题,交流剧场工作者与作家兼记者的田野调查经验,也讨论如何将收集到的素材,转换成创作。

-

聚光灯下 In the Spotlight 导演、编剧

聚光灯下 In the Spotlight 导演、编剧苏洋征 用电玩重写剧场,让观众带一场梦回家

苏洋征记得很多细节,像是电影开场的第一个画面、音乐祭场景与场景之间的换场、或是九吋钉乐团主唱特伦特.雷泽诺(Michael Trent Reznor)表演中讲的每一句话,众多细节像是一条一条勾引人进入梦境里的丝线,带著苏洋征与他的观众,重返场景之中。 打开苏洋征隐藏人格的关键字是「重金属音乐」。若有什么题材或形式能让这位肆意游走于影视、剧场、动画的创作职人苏洋征毫不犹豫地答应,那非得是摇滚乐不可,重金属的更好。而当这组关键字不经意现身于访谈之中,前半场仍侃侃而谈剧场观众毋需理解幕后苦境、技术与预算不该成为作品借口、分析串流与影音娱乐和剧场试错成本高低的理性导演,突然间转化成为知无不言、言无不尽,执著中满怀细腻与澎湃热血的感性追星人。

-

话题追踪 Follow-ups

话题追踪 Follow-ups让每个人都能用自己的方式,进入同一个场域

共融路上你和我:艺术实践的一千道风景主持人:魏琬容分享人:张可扬、许映琪、王珩时间:2025年7月29日地点:台北国家戏剧院4楼交谊厅 近年来,「共融」成为表演艺术领域中被频繁讨论的关键字。从无障碍设施、口述影像、情境字幕,到针对特定感官设计的舞台形式,这些做法的共同目标,是让更多不同身体状态与背景的人得以进入剧场。然而,「进来」并不等于「参与」,也不代表「被理解」,在创作现场,共融意味著更多的事它是与观众建立信任的过程,是在作品内部为不同感官开启入口的设计,更是让创作者反思自己与社会、与差异的关系。 在这场由魏琬容主持的「共融路上你和我:艺术实践的一千道风景」分享会中,3位长期投入共融实践的创作者张可扬、许映琪与王珩分享了他们的经验、方法与挑战。从视障观众的口述影像,到应用剧场的感官引导,再到聋人舞蹈与社群建构,他们带来的不单是技术上的排练过程分享,更成为一种对艺术与公共性的重新想像。

-

回想与回响 Echo

回想与回响 Echo说著爵士语言的,不一样的美好

想来是不让唱作俱佳的Ccile McLorin Salvant专美,今 (2025) 年两厅院夏日爵士由罗妍婷六重奏打头阵,端出了全场原创作品,「海拔之上」音乐会中有质朴亲人的〈高地〉及〈On Your Side〉、画景叙事的〈圈谷〉及〈火山〉、情感张力爆棚的〈潮间〉及〈沙丘〉、自由奔放的〈群岛〉及〈山脊〉,尽管身兼词曲创作、编曲、演奏、演唱的罗妍婷将这些作品定调为「将行走于不同土地的观察与记忆写成歌」,意在藉音乐带领听众穿越时空的限制来趟「听觉旅程」,但这旅途上最为秀丽明媚的不只是耳里听到的多姿声响,还有她作为音乐创作者的内在风景。 笔者试图回想当晚小而丰美的聆听体验,首先跳出的是罗妍婷那难以归类的歌唱方式,虽说在既有的专辑作品中极少收录爵士经典曲目,仍可听见直到早前几年的演唱风格、圆润偏厚的音色(虽说能否以音色作为辨认标准仍是未定之说)、对拟声吟唱的掌握力,都让罗妍婷的定位较接近一般认知的爵士歌手,但她当晚清亮且不时带有些许鼻腔共鸣的唱法,有几个瞬间听来像是泰武古调那般绵长缭绕,另几个瞬间又像是凯特.布希(Kate Bush)与碧玉(Bjrk)的综合体,既甜美又怪诞,然而当她以如此「非典型爵士歌手」的声线唱起拟声即兴时,又让人感觉游刃有余,显然光用歌声,罗妍婷便已大大挑战了热中音乐分类学(注1)的听众,真是个好预兆!

-

戏剧

戏剧微凉清风,扰动了什么?

位在旧空军总司令部内的「空总剧场」,因其空间的历史特殊性,自然会引人心生政治性的联想,阮剧团选择空总剧场作为「大型剧场行动计划《噪音风暴》」的发生地点,以曾被政治威权贬为噪音的「台语」,扰动空间中停滞已久的气流、引发风暴的意图,不难理解。只是,旧称中正堂的空总剧场,除了挑高方正的空间格局之外,其实已经没有什么可以让人感受到旧时代氛围的元素,更甭论召唤出威权统治的幽灵。在这个曾是军事重地的空间里,历史的沉积,都已经被当代城市文化美学清理乾净,连带地也将过往的记忆,从城市人们的集体心灵中抹除。 因此,《噪音风暴》主题与空间选择的批判性,看似不言自明,但如果深究,其实更像是理所当然的惯性思考,能否达到剧团宣称「扰动语言、生活与剧场的关系」的目标,还是要看个别作品的创作者对素材、语言、形式、空间的处理,是否能以共同的剧场经验,挖掘历史的沉积,揭露曾被掩盖的声音,唤起我们对过往的记忆,进而刺激我们对现实的省思。

-

新锐艺评 Review

新锐艺评 Review傻瓜,不需要讲道理嘛!

果陀剧场以「印度宝莱坞电影经典IP独家授权」为标榜,将2009年的经典《三个傻瓜》改编成音乐剧,想必会有基本的票房号召力。但改编成功与否,除了重塑自身特色外,原作主题思想是否有效传达仍是最大关键。在经过编导一番增删取舍后,我看到的是容貌相似,个性却截然不同的孪生作品。 整出音乐剧最大的高潮点便是以〈吸吸吐〉这首歌贯穿整个院长的长女因暴风雨而被迫在家产子的过程。演员加歌队走位调度之繁复、剧情之紧张揪心,在旋律与歌词巧妙搭配下,一边是众人唱著「吸吸吐,吸吸吐,跟著节奏吸吐吸」,一边是产妇在计算好的拍点上「啊~啊~」的阵痛尖叫。不得不称赞,饰演产妇的张郁婕竟可将叫声化成美妙女高音的乐符,技巧与美感并存,奇妙地让观众感受到生命在痛与乐交织中诞生。 这场戏是故事的重要转折。院长由于男主角蓝丘帮忙接生,救了长女与外孙一命,终于放下认为他是难搞学生的成见,肯定他的优秀,并把象征传承的太空笔送给了蓝丘。但这段剧情改编后处理得略嫌轻率,仿佛院长忘了之前蓝丘对发明太空笔的鄙视。电影中,院长语重心长地告诫蓝丘,他以为用铅笔便可取代墨水笔,却不知铅屑在无重力中飘浮可能对机械与人体造成多大伤害,借此警惕蓝丘,狂妄比无知更可怕。

-

音乐 联手柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团

音乐 联手柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团小提琴家奥古斯汀.哈德利希 为台湾献上「亚洲唯一」

当代小提琴传奇奥古斯汀.哈德利希(Augustin Hadelich)携手柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团(Berliner Barock Solisten,BBS)这一组合,将首度在亚洲登台,并独家选择台湾作为全亚洲唯一演出国。这系列难得一见的音乐盛会,将于7月10日、12日于台北国家音乐厅,7月13日于台南文化中心登场。 哈德利希指出:「我第一次来台湾是两年前,当时就被观众的热情深深打动,这是一段非常棒的经验。」他盛赞台湾观众的专注与年轻特质,「这在许多国家是很难得一见的现象。」柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团执行长莱玛.欧洛夫斯基(Raimar Orlovsky)也表示:「非常荣幸2025年能再度受邀来到台湾演出」,双方对本次合作充满期待与感谢。 当代音乐家共同创造的舞台语言 柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团由柏林爱乐团员自发组成,旨在以现代乐器诠释巴洛克与古典作品。中提琴团员Walter Kssner回忆:「BBS因此诞生,并以现代乐器演奏巴洛克音乐,让这段传统得以在今日延续与发展。」 BBS执行长欧洛夫斯基补充:「虽然我们无法演奏布拉姆斯、马勒或柴科夫斯基等浪漫派大编制的曲目,但BBS的精神正是在这些早期经典中展现细致与深度。」大提琴yvind Gimse则说:「我们每一个人都需要贡献自己的灵感与想法,这让我们不仅仅是在演奏音符,而是在共同创造一场音乐的对话。」 首席Dorian Xhoxhi表示:「我们现在已是音乐上的朋友」,这份合作情谊让演出更具深度。中提琴团员Julia Gartemann说:「我们一起排练、演出、吃饭,有时晚上还会小酌,这样的社交互动让旅程更充实、更愉快。」年纪最轻的Eva Rabchevska也提到:「我学会如何做音乐上的决定、如何聆听、如何从其他声部中掌握整体演奏的语境。」

-

戏曲

戏曲热闹讨喜的当代政治预言

依据史实,清朝嘉庆皇帝从未到过台湾,但「嘉庆君游台湾」却是台湾民间传颂不已的传说,1970年代以后,被多次改编为电视连续剧与歌仔戏,引发的收视热潮,与当时逐渐成形的本土文化景观(乡土文学、洪通与陈达、兰陵剧坊、《科学月刊》与《汉声》、台湾新电影)之间的关联,应该是一个值得探究的议题。 明华园戏剧总团的《转生到异世界成为嘉庆君发现我的祖先是诈骗集团!?》(后简称《转》),以流行概念(异世界转生)融合民间传奇与热门时事,作为2025年戏曲艺术节旗舰制作,是否也反映了本地当下的政治态势与社会情境? 《转》的创作组合,备受瞩目。编剧蔡逸璇曾经担任2024年大型歌仔音乐剧《1624》共同编剧,并且有两部作品入围2024年传艺金曲奖(《国姓之鬼》、《红喙须的少女》),导演宋厚宽则以《国姓之鬼》成为台新艺术奖与传艺金曲奖双料得主。演员部分,除了明华园孙翠凤、陈昭婷,更邀集一心戏剧团孙荣辉、孙诗珮、孙诗咏,绿光剧团吴定谦共同演出,母女、兄妹、天团当家名角、传统与现代同台竞艺,不仅有话题性,更有丰富的可能性。明华园戏剧总团的制作能量,如何能让这样的组合迸发出最大的能量,自然让人有高度期待。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus在不确定中重新布局──从2025台湾周欧亚交流论坛观察策展趋势

由国家两厅院主办的「Taiwan Week」,邀请来自全球22国共48位表演艺术策展人、节目总监与国际艺文机构代表来台,展开为期一周的密集交流行程。其中「欧亚交流论坛」作为活动期间的重要闭门活动之一,除了由主办方两厅院压轴分享,也邀请其他7位来自日本、香港、加拿大、比利时、德国、澳洲的代表(注),针对各自机构的近期策展经验、文化政策结构与跨国合作策略进行分享与对谈。短短两小时的会议场域,不只是经验交换的空间,更形成一座穿越语境与体制的「观点试炼场」。 艺术节作为回应现实的行动现场 论坛中登场的策展人或艺术总监分别来自不同层级与规模的组织:有正面临补助制度转变的政府主导型平台(如日本横滨国际表演艺术会议,以下简称YPAM)、长期参与欧洲共制网络的剧院(如比利时列日剧院)、以城市节庆形式推动多元文化与族群平权的艺穗节(如澳洲墨尔本艺穗节),也有尝试以集体策展回应全球政治分裂的艺术节(如德国世界剧场艺术节)。这些横跨制度、语言与文化背景的实践案例,构成了本场论坛的讨论基底。 论坛整体讨论可归纳聚焦于3个主轴:一是文化补助政策变动如何影响艺术节结构与机能;二是合作网络的扩张;三则是疫情与全球动荡背景下,观众行为改变如何反向塑造节目策划与展演策略。虽无统一答案,但策展人们的共同关注却呈现出一个清晰趋势在不稳定与不确定的当代环境中,艺术节不再只是作品的展示平台,而逐渐成为一种回应现实、重组文化结构的行动现场。

-

舞蹈 杨乃璇《沤 少年 àu siàu-liân》

舞蹈 杨乃璇《沤 少年 àu siàu-liân》中年危机是转机 陪舞者找到自己的声音

「比起动作的雕琢,我更在乎舞者精神与肉体的展现,以及如何在舞台上被阅读。」杨乃璇说。 在音乐抢走空间之前,排练场上充斥著舞者间的嬉笑互损,编舞家杨乃璇一脸严肃,在空间中游走比划动作,嘴上也没闲著,隔三差五地加入舞者的调笑对话。随性的肢体与轻松的气息是排练场多数时候的状态,也总在音乐落下的瞬间,画风一转。火花在5位舞者间喷溅、弹跳,也融入连结彼此,与此同时,每个舞者都立体到无法被忽视,或看作一体。 走过15年的舞蹈岁月,《沤 少年 u siu-lin》是杨乃璇第一次入选两厅院「新点子实验场」的编舞作品,尽管创作以「中年危机」为概念,但坚守整个年少的真实,是杨乃璇到中年也不曾放下的坚持。因此她的中年危机跟别人不太一样,危归危,在她眼里却是满满的生机。

-

戏剧

戏剧月光真的一样吗?

吴念真,创作早期以短篇小说享有文名,1980年代与小野、侯孝贤、杨德昌、焦雄屏、黄建业等人共同推动台湾新电影,留下不少脍炙人口的编导作品,之后以《台湾念真情》和各种本土产品代言广告,成为不少人心中最有魅力的「台湾欧吉桑」。2001年进入剧场,开始他的「人间条件」系列编导作品,迄今已经推出8部作品,票房成绩亮眼,俨然成为台湾当代剧场知名品牌。 吴念真的贫微出身,是他早年创作的灵感源头,也是他的公众魅力所在:平凡的身世背景,踏实努力的意志力,朴实无华的生活态度,不仅是社会大众对他的普遍印象,亦是他各类型创作的核心意识,包括以「国民戏剧」之名推出的「人间条件」系列作品。 依据吴念真自己的说法,他之所以进入剧场创作的领域,是为了重现童年时候,随著阿公在九份升平戏院看通俗新剧的美好经验,将被所谓「菁英的创作者」隔绝在剧场以外的多数观众,拉回剧场,并且重现台湾社会中「已被淡忘的传统性格,以及这个国度里的人们特殊的情感表达方式。」因此,对他而言,理想的剧场观众,是那些和他一样有著平凡出身,踏实努力,朴实无华的一般「国民」,理想的剧场形式,则是以通俗语言表达他们的「真实」情感的悲喜剧。 换言之,「国民戏剧」的创作逻辑,其实就是建立在一系列黑白分明的对比概念:知识菁英vs.庶民大众,过去的美好vs.现在的失落,「陌生的、新的、外来的、看不懂的」舞台剧vs.「真人在舞台上真实演出的」新剧。 从这个角度来看,《人间条件四 一样的月光》可以说是最典型的「国民戏剧」作品。

-

聚光灯下 In the Spotlight 演员

聚光灯下 In the Spotlight 演员廖原庆 表演,是他选择做一辈子的事

廖原庆的身分是多样的,就如我们熟悉「部分的他」是一位演员,得扮演不同角色。 他与梁皓岚主持的Podcast节目「善岚庆女」已迈入第6季,有不同领域的听众因声音认识这名剧场演员。近期作品《上梁_下工后的修罗场》(后简称《上梁》),他同时是编剧与演员;不过,编导经验其实来得更早,是娩娩工作室《米蒂亚:一则台湾新闻》,而这更源于他的另一个身分高中表演艺术老师,因为此作最初是他协助学生创作的。此时的廖原庆,又指了指挂在墙上、即将演出的《骚动之川》海报,笑说主视觉是由他设计的。 这些事情多半环绕著「剧场」,所以廖原庆说他从研究所开始,就把自己定义为「剧场工作者」,不打算被其中一种状态绑住,只要「做这些事情的时候,可以看见一个比较舒服的自己」。 「我在我的自由里面稳定的发展。」廖原庆这么说。「自由」与「稳定」两个看似矛盾的字眼,在他的剧场生活里实践。

-

话题追踪 Follow-ups

话题追踪 Follow-ups姊妹咬苹果 跃演纽约行(上)

2025年1月,跃演VMTheatre Company带著台湾原创音乐剧《劝世三姊妹》登上纽约外百老汇剧院Theatre Row连演4场,《PAR表演艺术》总编辑黎家齐认为,这不单单只是把演出原封不动地挪到美国演出,而是为了外百老汇的舞台进行一定程度的再制。而这趟试演的起心动念、事前准备、落地执行等细节,究竟是怎么发生的?《PAR表演艺术》编辑部特别邀请《劝世三姊妹》导演曾慧诚与制作人林易衡,一同来聊聊纽约之行尝试将《劝世三姊妹》带入百老汇音乐剧产制流程的过程与经验。

-

话题追踪 Follow-ups

话题追踪 Follow-ups姊妹咬苹果 跃演纽约行(下)

而《劝世三姊妹》在纽约的试演无疑是成功的,这加深了团队将作品推到美国市场的信心,「我们花900万到美国的阶段任务已经完成,确定要往下发展,其实有3个面向的问题要处理。」林易衡解释,第1个面向是「版权」,因为要将《劝世三姊妹》这个IP进行改编,无论是编剧詹杰或音乐创作康和祥的版权,要如何授权给美方?是需要讨论的。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus当剧场遇上马戏,碰撞下的惊喜与流动

2016年卫武营率先推动「马戏平台」,广纳台湾马戏领域的创作者汇聚一堂。彼时许多人都还在摸索的阶段,马戏似乎还只是烟花一般瞬间绽放的火光,观众、乃至创作者,对于「马戏如何说好一个故事」都摇摇摆摆的。然而,那毕竟是一个开关,启动了许多可能性。 在「马戏平台」于卫武营发端的8年过后,台湾马戏已累积不少创作者的能量,勇敢探索、持续冒险,或许尚未茁壮成树,但的确能够看见不少团队扎根站稳的样子。近期,从几米的绘本出发,由林怀民导演、FOCASA团员演出的马戏定目剧《几米男孩的100次勇敢》风风火火地开演,也为台湾的新马戏打开了不同的视野。 借此机会,我们特邀3位台湾当代导演,分享他们如何从各自的专业舞蹈、戏剧、音乐剧出发踏入马戏,以及不同领域的碰撞花火。 洪唯尧:走进剧场,让马戏演员均匀的感受时间的重量 长年以来以多样性的创作见长的剧场导演洪唯尧,去年底应台北表演艺术中心之邀发展新作。期待借此机会探索台湾马戏风格的他推出了《落地前六厘米》,他说是希望能够将马戏演员如何「成为」他们自己的过程表现出来。 「我觉得,最重要的就是『成为』这件事情。」洪唯尧说,马戏表演者对他来说近似超人,或者更精准地说,是「成为超人的过程」,他转换尼采的哲学观点,反应到这个类别的表演领域上,形容:「当我们走在钢索上的时候,这岸原地不动的我们是人,成功走到彼岸终点的是超人,而我认为马戏演员就是站在钢索上的人,无论是回头、停留或是继续往前,都是危险,你无论如何只能继续往下走。在平衡与失衡的瞬间,就是马戏演员回应生命的时刻。」 除此之外,洪唯尧在观看马戏的过程中,亦觉察到一种玄妙的时间感:「一种是看戏当下的时间,另外一种,则是戏剧或舞蹈作品都不常存在的,是演员与『他操控的物件所相处的时间』。」他解释,在观看表演时,观众必然会震慑于表演者与其物件之间纯熟的掌握度,而在震撼的同时,表演者过去孤独习艺的体感时间会同步爬上观众的心头。 这种时间体感的冲突,在观看单一表演的时候是妙不可言的,但是「若要放进剧场中呈现,我希望马戏表演者、舞者站在舞台上,能够幻化出一种均匀的时间流动体验。过去他们在表演的时候,好像只有

-

艺号人物 People 演员

林子恒 每次表演,就是交出当下能挖掘的东西

在剧场看见林子恒,多半时间他都不全然是「林子恒」。 他是《春眠》里的丈夫林正阳,在面临妻子失智与关系断裂的痛苦中,终能得到救赎;他是《父亲母亲》里的父亲米粉,同时也是出柜跨女的Diva;他还是《灰男孩》里的所有角色,以一人之力撑起全剧演出。 即使下了舞台,在演员之外,他依旧有多重身分,是老师、伴侣、儿子,也是自己。或许并不是因为他是剧场男神所以善于百变,而是每个变化的面向与个性,才构成林子恒。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature创作是有机的,跟赛事一样——专访张汶皓,网球教练的A面与B面

身为欧洲四大贵族运动之一的「网球」,除了争输赢的运动本质,更多是展现参与者品味与地位的象征。然而来到2020台北白昼之夜《台北室外网球公开赛》演出现场,长官与部分观众受邀坐上的VIP观众席,复刻的贵族长桌不仅附餐,更直接取代球网置身赛场正中间。标榜的超近距离临场感受,实则是随著球在头顶来回凌空飞过的沉浸式惊险体感,谁都说不准下一秒球会不会往自己身上扑来,直接从观赏式的刺激升级为触身的紧张感。 这场带点荒谬喜剧成分的演出,延伸自舞者张汶皓的影像作品《最后的晚餐》,除了复刻真实的网球公开赛,注入剧场手法扭转表演性,创造新的观赏性,更放大赛事专属的有机与不可预期,成功地碰撞出独特的观赏模式。

-

戏剧 扩充实境,扩充想像

戏剧 扩充实境,扩充想像XR作品《之间》 扩充剧场触手可及的诗意

前几年一则芭芭拉.史翠珊(Barbra Joan Streisand)相关新闻,吸引了河床剧团艺术总监郭文泰的注意这位大明星在访谈中坦承因无法承受失去爱犬的悲伤,于是抽取其基因,另外复制了两只狗继续陪伴自己。 曾经,死亡是人类无可避免的结局。郭文泰回忆小时候对死亡模模糊糊的印象,「知道自己再也看不到这个人了」,但来到教会听著牧师传讲「耶稣是爱」,却更加不解甚至沮丧:「既然如此,我们为何会失去所爱之人?」这或许就是死亡的真相。随著年岁渐长,他也逐渐理解「再亲近的人,终究也会离开,有一天连自己也会离开」。然而死亡与生命,实际却是一体两面。 因著对生命的眷恋,人们抵抗死亡。「综观人类历史,我们听过德雷昂(Juan Ponce de Len)美洲探险,寻找青春之泉以求长生不老的故事;近期也有传说华特.迪士尼死后将头颅冷冻,期待未来科技能让他复活。」郭文泰说。这些故事或许难以置信,但芭芭拉.史翠珊复制爱犬,却是真切发生了。当科技模糊了死亡所代表的「终点」,甚至成为有钱人某种特权,人们又如何重新看待生命与人性?这令人深感不安的问题,成为河床剧团与PHI工作室(加拿大)、欧纳西斯文化(希腊)合作推出最新XR作品《之间》的创作原委。

-

戏剧

戏剧以别的形式叙说—该如何对抗权力呢?

「2/28」、「9/11」、「3/11」,某些数字因为是历史上特定事件的发生日期,因此人们记住了它们,这些数字与事件的印象形成紧密的连结。泰国导演维帢亚.阿帕玛在其代表作《父亲之歌(5月的3天)》为首的一系列作品中,采取了将泰国政治史上重要的日期放进作品中的策略,将舞台上叙述的故事赋予别的层次。譬如标题「10月6日的派对」让人想起1976年10月6日发生的泰国法政大学大屠杀事件,虽然作品中没有直接提及此事件,尽管如此,观众还是会根据日期所联想到的事件,来解读舞台上所讲述的故事吧。 这样的策略反映了泰国的某种状况,在泰国与政治相关的发言会被视为批评皇室,犯下冒犯皇室的不敬罪,因此许多艺术家采用了这样的策略,但是据说近年来情况正在改变。改变开始于2020年的示威活动,当时学生们公然批评皇室并要求改革。既然可以直接进行政治批判,那么使用隐喻的意义为何?《捉迷藏(寻找导演的七个那个)》这部作品便是源自艺术家的自我反省。身为导演,我是否也借由使用物件来进行比喻的手法,压抑自我的身分认同?跟那些一直遭受批评的执政者并没有什么不同。