「虚拟生肉」x「聆听双年展」

2025/9/20~2025/11/16

台北立方计划空间

(VR放映时段为展期每周六、日)

难民是当前重要的国际议题,可台湾离这个议题似乎遥远,实情真是如此?台湾导演刘吉雄现于「虚拟生肉」展览呈现他以1970年代末澎湖越南难民营为主题制作的纪录片与VR作品,同时并呈相关文献和影像,借以唤起台湾社会对这段发生于冷战时期的历史记忆,与此同时也串接起台湾于东亚近代史中亦曾位居参与的角色。

今年是越战结束50年,从对历史的回望,能否带给我们面对当代难民议题的些许启示,和思考台湾国际处境的可能角度?

澎湖未被登录的难民营

刘吉雄2013年起展开「澎湖难民营三部曲」,已完成实验影像《金六刀》、VR《中南半岛未知某处》(邹凤庭为联合导演与VR技术总监)、纪录片《陌生人与他们的小孩》等,作品文本间互有扣连,全都围绕在澎湖两座越南难民营,而这便要从越战说起。

1975年4月30日北越攻下南越首都西贡,标志了长达20年的越战结束。1976年越南社会主义共和国建立,南北越统一,西贡改名为胡志明市,这段期间,美军和外籍人士大量撤离,也有许多越南人从海、陆路逃离,从海路逃离者多数死在海上,幸存者被安置在香港、印尼、日本等地的难民营。

中华民国政府曾对越南难民提供协助,1977年至1988年间至少有51艘难民船、2000多位难民抵达台湾,被安置上澎湖西屿、白沙讲美村的两座难民营,在这里诞生了106位婴儿。

受台湾国际情势影响,澎湖难民营未被联合国登录,有些人移民到美国、加拿大、欧洲等,少部分留在台湾。1988年澎湖难民营结束营运,约有200位难民持内政部核发的「越南难民居留证」在澎湖或台湾落地生根,由于语言和文化差异,加上台湾从未建立难民庇护机制,这些「陌生人」在教育和社会适应上都曾遇到难题。在刘吉雄跨国拍摄的纪录片《陌生人与他们的小孩》当中,找寻当年经历过海漂、难民营的逃离者及其后代,口述记录这段逐渐被淡忘的历史。

「金六刀」之梦的启发

刘吉雄与这段历史之间的牵系,来自于他的3个梦。

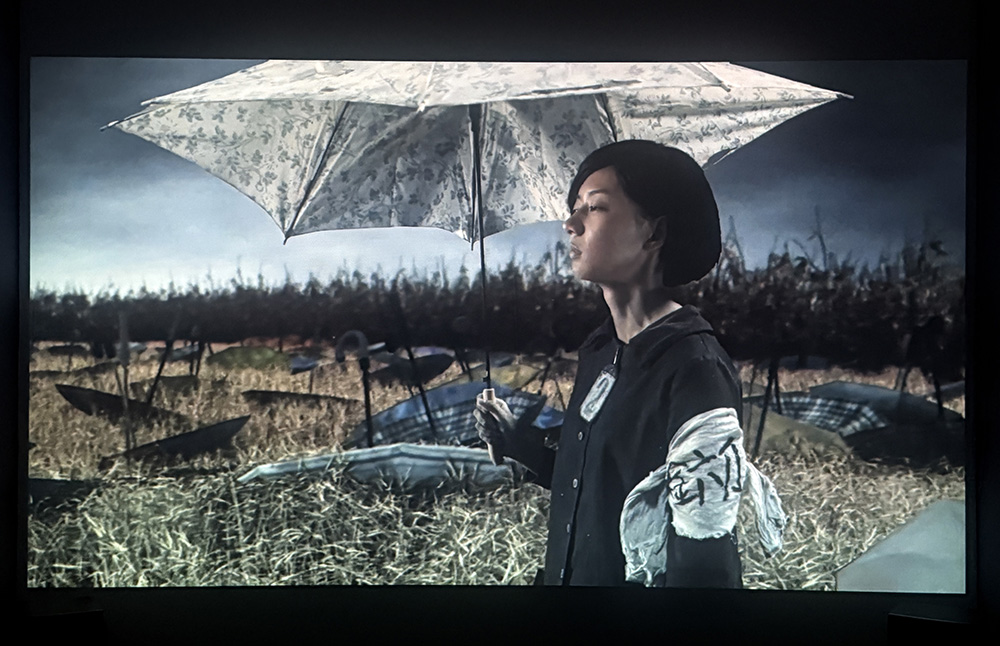

刘吉雄1971年生,政大哲学系毕业,1995年在澎湖服兵役期间,曾于军方报社《建国日报》当编辑,一次梦见一名女子问他:「Have you ever been there?」女子手臂绑的白布条上头写著「金六刀」3个字。刘吉雄在一本摄影集看过这名女子的照片,她是红色高棉的受难者,「金六刀」或许指的是中南半岛的某处。接连两个梦境似乎都催促他去探寻某些事,可刘吉雄认为那都与他无关。2003年又梦到一片杂乱草地上有许多残破的雨伞,一阵风吹过将它们卷走,梦里没有人声。至此,他终于前往澎湖的难民营做影像记录,相隔数月,难民营拆除,还来不及研究调查就消失了,往后20年,刘吉雄只能透过档案挖掘和影片拍摄重塑历史的轮廓,同时也将3个梦当成实验影像《金六刀》的创作背景,并延续到VR《中南半岛未知某处》之中。这部VR结合动画与实景影像,素材除了「金六刀」之梦,还包含难民船「清风号」吃人肉、被救援船只勒索的遭遇。

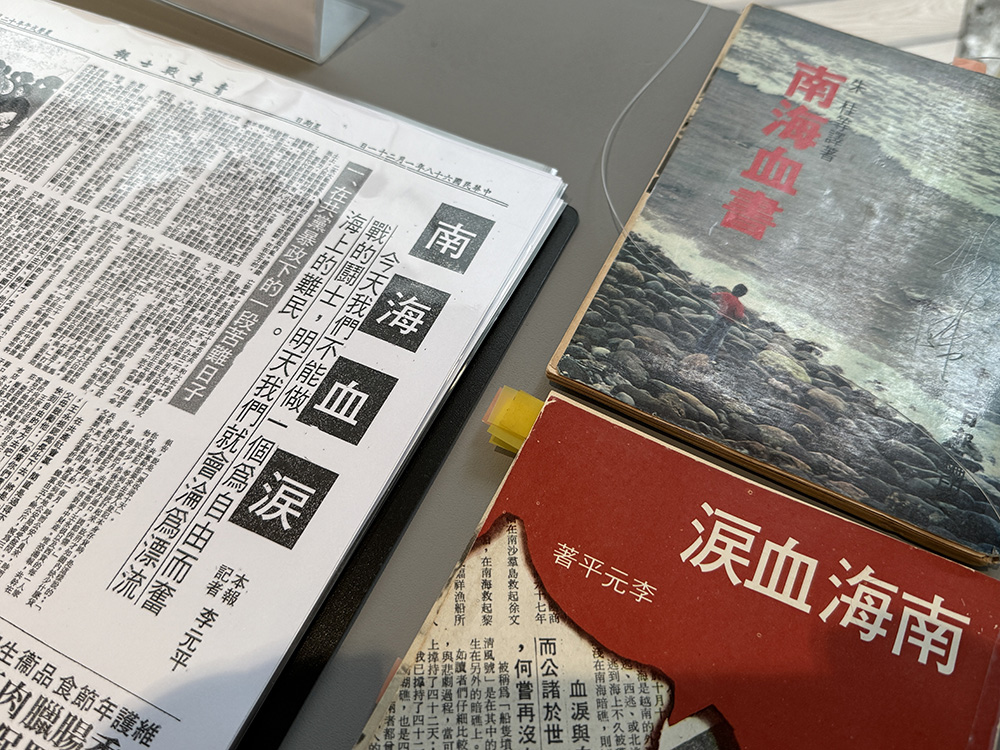

1979年初,媒体人李元平(1939-2019)将清风号的故事写成《南海血泪》一书出版,这艘船有112人死亡,34人幸存,因发生吃人肉事件声名大噪。《南海血泪》与另一本《南海血书》书名仅一字之差,内容却大不相同。《南海血书》描述在南海荒岛上发现难民的绝笔血书,自述家人被越共杀害,只有他和儿子逃出,最后整船人无一生还。虽然情节略有差异,但两者皆被政府当成反共宣传素材,不仅作为课本教材,也改编成电影,「今日不为自由斗士,明天将为海上难民」的口号深具威吓,成为台湾戒严时的集体记忆,也因此,当《南海血书》译作者朱桂2003年承认血书内容为虚构之后,令不少人将这段难民史全都归为「假新闻」。在这样虚实错综的情况下,刘吉雄盼由难民营计划还原历史的原貌,因此,在自己的作品之外,也并呈相关影像和文献资料,包括他的弟弟、导演刘建伟的纪录片《彼岸他方》和越南人的创作或出版品,例如:移民到加拿大蒙特娄的作曲家黎盈(Lê Dinh,1934-2020)一家5口逃离越南,被货船救援到高雄港后安置在澎湖西屿难民营,1978年在难民营创作《无家可归者的情歌》,哀伤的曲调引领观者走进展场,进入半世纪前的时光隧道。

此外,李培徽(1935-2017)少年时在西贡就是林黛、李丽华等女明星的指定摄影师,他到台湾就读政大,1969年进入行政院新闻局当新闻官近30年,期间赴澎湖难民营拍照,与之对照的是现居蒙特娄的作家舒楠德(Jules Nadeau,1941-)1985年前往澎湖难民营拍摄的彩色照片;以及《南海血泪》作者李元平的口述影像等。c

参与政治与社会的聆听模式

策展人陈泓易以「虚拟生肉」诠释刘吉雄以纪录片和虚拟实境的交错,赋予曾经存在、后来消失的难民营历史具体呈现(即「生肉」incarnation)的可能。若说「聆听」他人诉说,是探触未知、理解和觉知生成的管道,那么,在立方计划空间同场加映的「第三届聆听双年展——第三聆听」,也鼓励将聆听作为社会、政治与生态参与的方法。这个由艺术家暨声音理论家布兰登.拉贝尔(Brandon LaBelle)于2021年新冠疫情期间发起的双年展,这次展出27件来自缅甸、印度、埃及、秘鲁等不同国度的声响作品,望能拓展聆听的多样性,并以此建立具同理心、批判性和历史知觉的聆听模式。