檳城劇場界有一個定位很特別的環保劇團Plasticity Theatre Troupe,演的是環保主題的影戲,使用的物件都是回收物品,例如用過的塑膠袋,保麗龍飯盒、寶特瓶、紙皮等等,這些別人眼中的垃圾經過他們升級再造後,都成了創意十足的演出道具。

10年前,一群來自劇場的朋友發現用塑膠垃圾和手電筒投影的效果很好玩,就在資深劇場人朱錫添的引導與建議下,辦了一場名為《塑膠城市》(Plastic City)的影戲演出,不料觀眾回響超乎預期,無心插柳促成了劇團的成立,劇名也啟發了團名,陳麗香、吳專選、劉志凱、莊喻雯因此成了第一代創辦人。這部影戲過後巡迴馬來西亞、台灣、新加坡、澳門、泰國各地演出多達39場,反應之熱烈始料未及,劇團的環保形象也進一步建立。

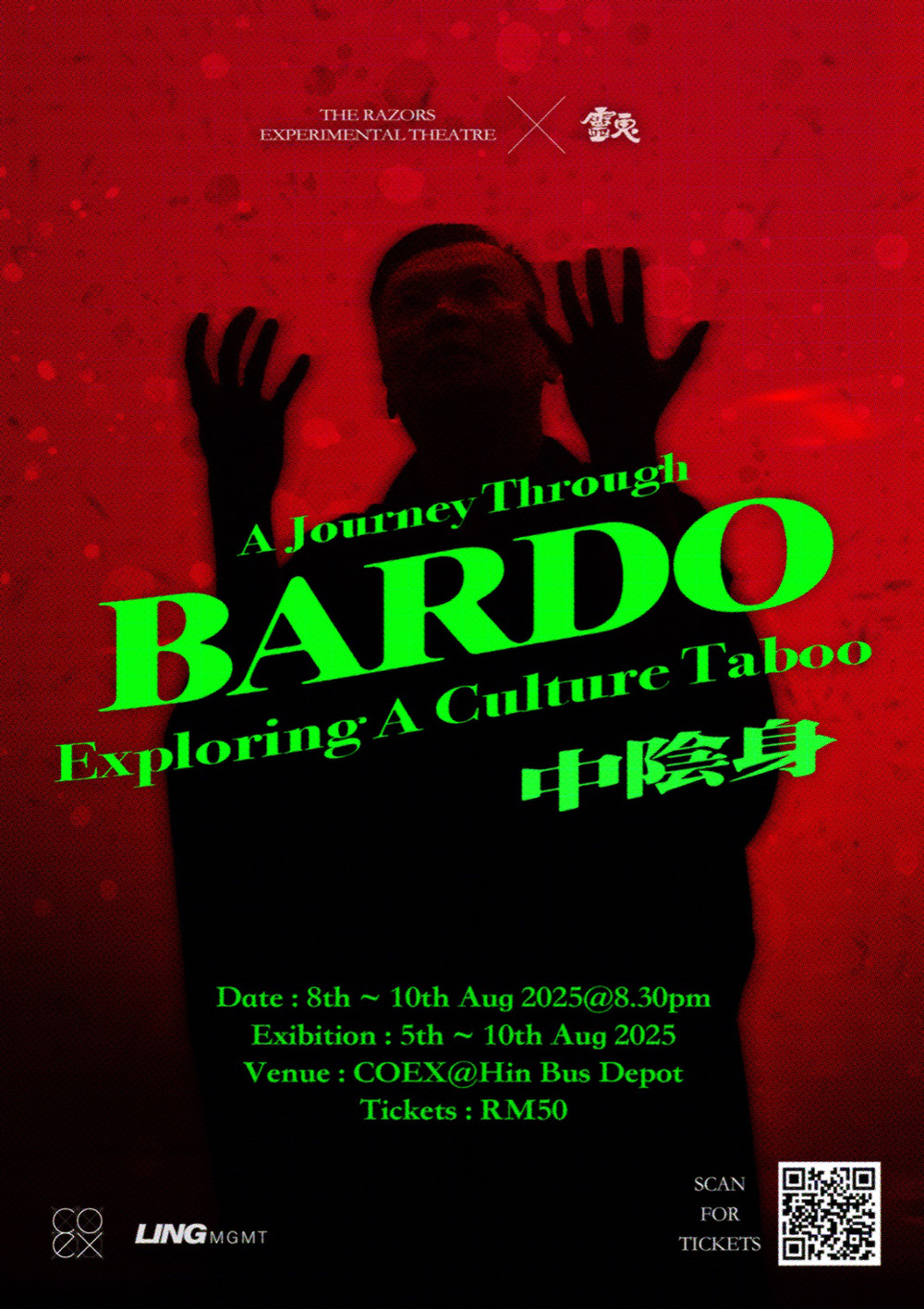

這個業餘劇團不知不覺走到第10個年頭之際,決定重演創團作《塑膠城市》,以此參與檳城文創基地Hin Bus Depot主辦的Hin Between Festival藝術節,原定在9月13與14日演出兩場,結果因為爆滿而在15日加演一場。新版最大的改動是採用經過熨燙處理的洗衣店塑膠袋取代布幕,讓回收再利用的概念再度升級。團隊這次還破天荒地加設幕後觀眾席,讓有興趣的觀眾坐在後台觀看劇組如何操作投影,與手上的回收物品互動。演出內容也與時並進,加入網購和外賣風氣造成的資源浪費,以及免費環保袋的氾濫成災。

Plasticity Theatre Troupe的影戲有別於傳統的皮影戲,除了用塑膠袋取代布幕,也以手電筒取代燈光,製造遠近大小的移動效果;同時以回收物品代替皮革,製作演出所需要的戲偶和道具背景,完全貫徹環保的意識。影戲沒有任何台詞,純粹靠光影和配樂敘事,打破不同地區的語言隔閡。

劇團除了透過演出和工作坊提倡環保教育,也曾經跨界與台灣和泰國的劇團合作,創辦人之一的陳麗香去年底為檳城剃刀實驗劇場作品《想劇名是件痛苦的事,請留言。》負責裝置藝術,以影戲手法呈現網路霸淩的現象。此外也與非政府組織「人民之聲」合作《Di Luar Bayangan》,反映扣留營虐待課題。

Plasticity Theatre Troupe的理念是將環保實踐在日常生活中,而不僅僅淪為口號。陳麗香認為影戲可以達到教育孩子認清環保的價值,這會比課本來得更生動有趣。檳城州政府自2009年就開始推行環保政策,從禁用保麗龍到禁止提供免費塑膠袋,這些變化都成了Plasticity Theatre Troupe創作的契機。繼續成為全國絕無僅有的環保劇團。