特別企畫(二) Feature

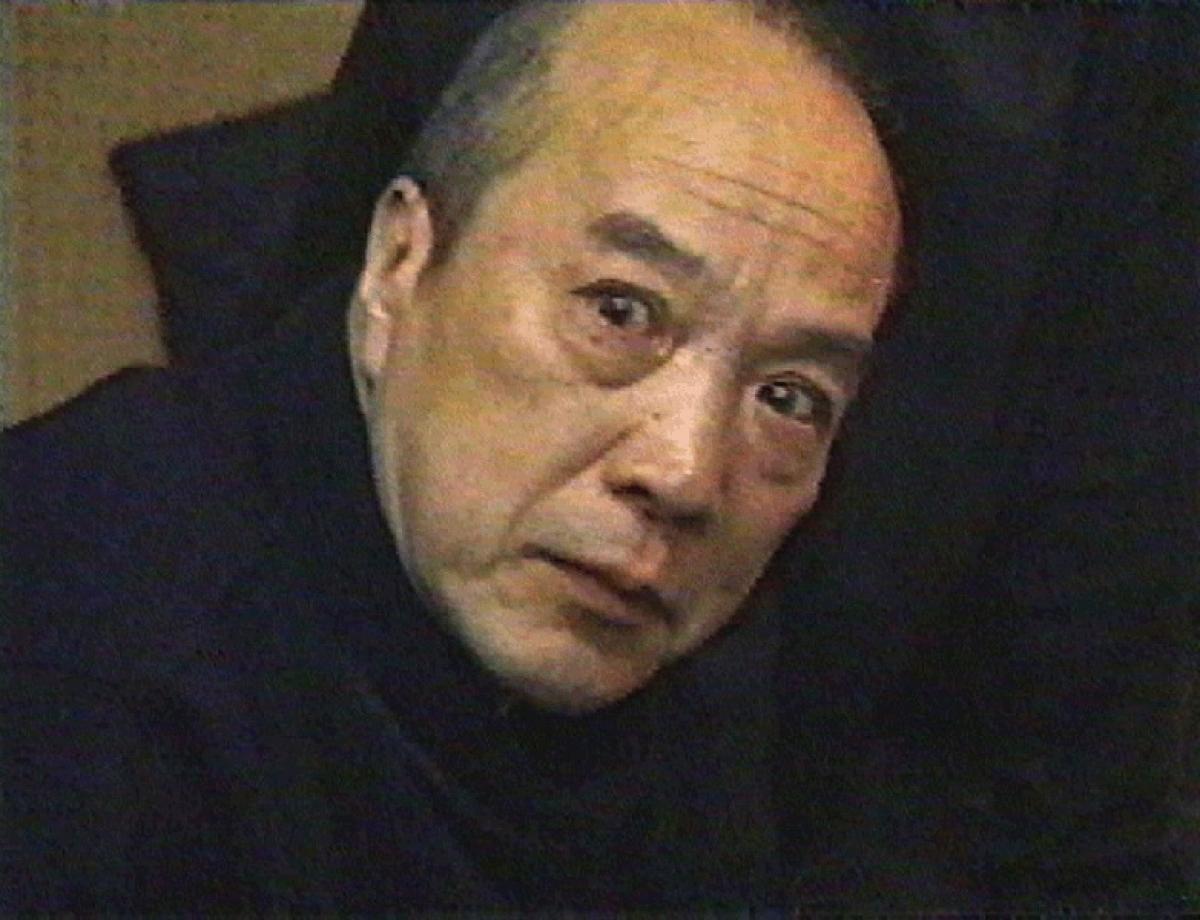

鈴木忠志.下半身革命

拆解鈴木忠志の密 華麗下半身革命

Suzuki Tadashi

有個世代,天生反骨 六○年代掀起顛覆與追尋自我的劇場運動 有位導演,深山蓋劇場 鈴木忠志吆夥筆戰進而建構前衛表演體系 有名女伶,音身詭魅 瘋狂女優白石加代子激情展演身體派極致 他們是水田民族,大和民族 他們在西方對照與東方溯源中 轟然開拓影響戲劇表演深遠的 下半身革命 燈光,音響,升降梯 非動物性能源,通通太多 動物性與身體性才是表演王道 腳步,胯間,腰部 凝聚身體下盤,匯集大地根源 那繃緊的力量與釋放的張力啊! 酒神或莎劇或貝克特 在日本身體衝擊西方經典現前 我們屏息,流汗,喘氣,血液沸騰 我們將經歷細胞震顫暗黑存在無與倫比的 革命,暗藏下半身的華麗光芒。