Search 搜尋

-

即將上場

法國香堤人偶劇場來台演出《心靈迷宮》

香堤人偶劇場創辦人菲力普香堤(Philippe Genty)早在一九六一年便帶著他的布偶作第一次環球旅行,曾在紐約、大阪、雪梨巡迴演出。一九七五年開始,他在舞台上結合演員、舞者和戲偶,破除傳統表演的形式。此次香堤來台演出新劇碼《心靈迷宮》DEDALE──Daedalus,故事的結構以希臘神話爲大綱,此劇於一九九七年亞維儂藝術節中首度亮相,全劇透過獨特的演繹技巧,夢幻般手法探究潛意識層面,觀眾可經由舞台效果投身虛擬時空中。 《心靈迷宮》是一趟精神分析的探索,創作者在作品中以不同的角度剖析事情的正、反,從而探討生與死。他嘗試超越一般認定的眞假、正反和進出的觀念。 目前香堤人偶劇場的表演自童趣偶戲轉型爲後現代藝術形式,劇團的表現手法融合了音樂、舞蹈、魔術、戲劇、默劇、黑光劇、舞台裝置和木偶戲等。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

後台

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature拜訪藝術家

藝術與生活,兩者的關係密不可分:互相取材、彼此影響;而「家」是生活的核心,是避風港,也是一切動力的補給站。表演藝術工作者們爲了追求生活與藝術的完美結合,或者在塵囂之中覓一塊靜地,或者當個仁者智者,樂山樂海,長居於自然之中,更或者,不管外在環境爲何,境由心生,憑著自己的理想打造四方天地。

-

當代台灣作曲家

蕭泰然作曲年表

蕭泰然作曲年表 器樂作品 1970年 望春風(改編,弦樂團) 1973年 夢幻的恆春小調(改編,獨奏曲,小提琴及鋼琴) 台灣頌(獨奏曲,小提琴及鋼琴) 前奏與賦格(鋼琴三重奏) 夢幻的恆春小調(改編,鋼琴三重奏) 中華交響詩 1974年 賣酒砂的老人(改編,獨奏曲,小提琴及鋼琴) <t

-

即將上場

即將上場以色列孩子王默劇團來台「夏日歷險」

以色列孩子王默劇團(Hanoch Rosenn Mime Company)是愛丁堡藝術節的常客,劇團主角哈諾克.羅森(Hanoch Rosenn)雖然是馬歇.馬索的學生,但表演方式卻和其師截然不同,他摒棄傳統默劇的表演形式,在他的演出中除了有純熟的肢體語言及驚人的表演天賦外,還將電影影像加入演出中,結合燈光、科幻,賦與默劇更多的生命力。此外,哈諾克.羅森訴求的觀賞對象不侷限於成人觀眾,要將無聲默劇拓展至兒童世界,用兒童單純而簡單的生活點滴來裝飾默劇藝術,讓孩童也能加入默劇的表演藝術中。哈諾克.羅森表示,默劇本來就是一門相當深奧的學問,要以兒童的觀點來詮釋默劇更是難上加難,因爲小朋友的想像空間是相當寬廣的,且較不合乎邏輯,如何在演出中抓住小朋友的視線,同時又不至於太深奧難懂,是兒童默劇要面對的課題。 此次演出內容分 A、B 劇碼,包括〈睡不著的機器人〉、〈肚肚內的小貝比〉等。

-

即將上場

即將上場三意傳統藝術硏究室演出《秋水紅扇》

創立於一九九三年的三意傳統藝術硏究室(三意團)推出的《秋水紅扇》共有五個片段:由 Danna Fran-gione 編舞及演出的〈旋轉的花邊〉;郭曉華編舞、陳鴻秋演出的〈無題〉;王雲幼編舞的〈我有話要說〉;郭曉華編舞的〈秋水紅扇〉及 Danna Frangione 編舞的〈織梭〉。 演出結束後還有座談會,將討論「舞蹈藝術目前在東西方的發展情況」、「東西方傳統藝術的差異與共性」及「傳統藝術在目前台灣的發展與創新」等。

-

即將上場

紐約特快滑輪舞團

紐約特快滑輪舞團成立於一九八五年,是一個結合舞蹈及滑輪的表演團體。該團藝術總監團長 Steve Love 表示,成立此團是因爲:「七歲時已經覺得穿著輪鞋,不斷地在街上晃盪、玩技術是一件很無聊的事情,想讓溜滑輪更好玩一些。」所以,在溜遍了紐約的大街小巷及中央公園之後,他想到將運動、戲劇及舞蹈結合在一起,發展了這一項稱爲X-DANCE的獨特滑輪舞蹈。 此次來台節目的演出搭配三〇至九〇年代的音樂,包含爵士、百老匯、迪斯可、hip hop、funk、繞舌及現今之流行音樂。舞蹈風格有芭蕾、爵士、花式溜冰、街舞、迪斯可等,舞者們將展現流暢的肢體語言及體能技術。

-

即將上場

三十舞蹈劇場推出「一九九九夏季公演」

爲尋求「處處是劇場」的可能,並延續上次製作「獨舞拾景」與空間的對話,此次三十舞蹈劇場企圖嘗試利用誠品藝廊的迴廊空間與展覽空間,來串連五支風格各異其趣的舞作。 此次「一九九九夏季公演」製作中,舞作〈相似〉首演於「六人創作舞展」,由舞者肢體的互相纏繞,緩緩交織出一連串的視覺驚奇。〈跳一點繩〉則爲「一九九八初夏的遊戲」其中的一支作品,輕鬆有趣的風格、節奏明快的音樂與特殊的舞蹈語彙,均獲得回響。〈汽球只有皮膚,而裡面一無所有〉運用特殊的電影剪接槪念爲其編舞手法,同時利用汽球製造不同的生活場景。 「三十舞蹈劇場」還將邀請編舞者周怡君編創一支新舞作;美國編舞家Levi Gonzalez也特地遠渡重洋演出。三十舞蹈劇場每次演出後都會舉行座談會,希望能拉近觀衆與表演者的距離。

-

即將上場

即將上場法蘭克.衛伯鋼琴獨奏會

法蘭克.衛伯(Frank Wibaut)爲英國皇家音樂(Royal Academic of Music)硏究所敎授。除了音樂院的敎學外,法蘭克.衛伯同時活躍於歐洲樂壇並錄製多張唱片;此次衛伯來亞洲巡演將演出史卡拉第、蕭邦、貝多芬及德布西的作品,並於十方樂集音樂劇場舉辦二場大師班課程。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

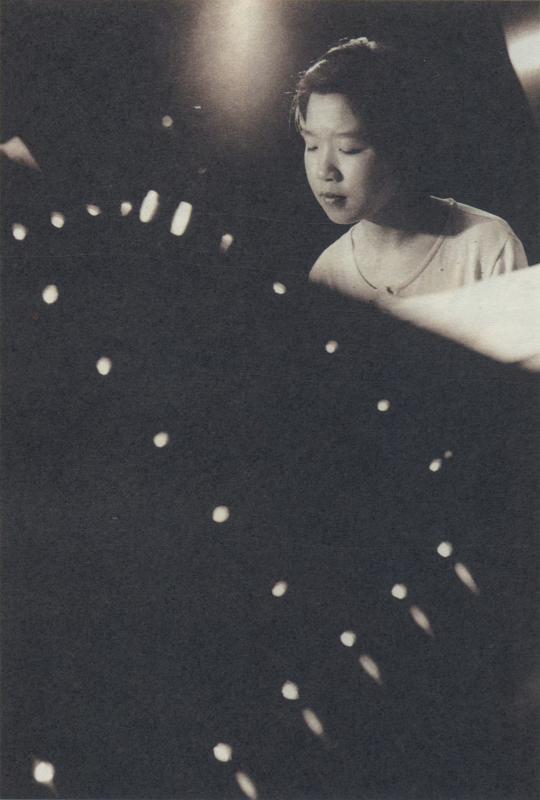

音樂

-

台前幕後

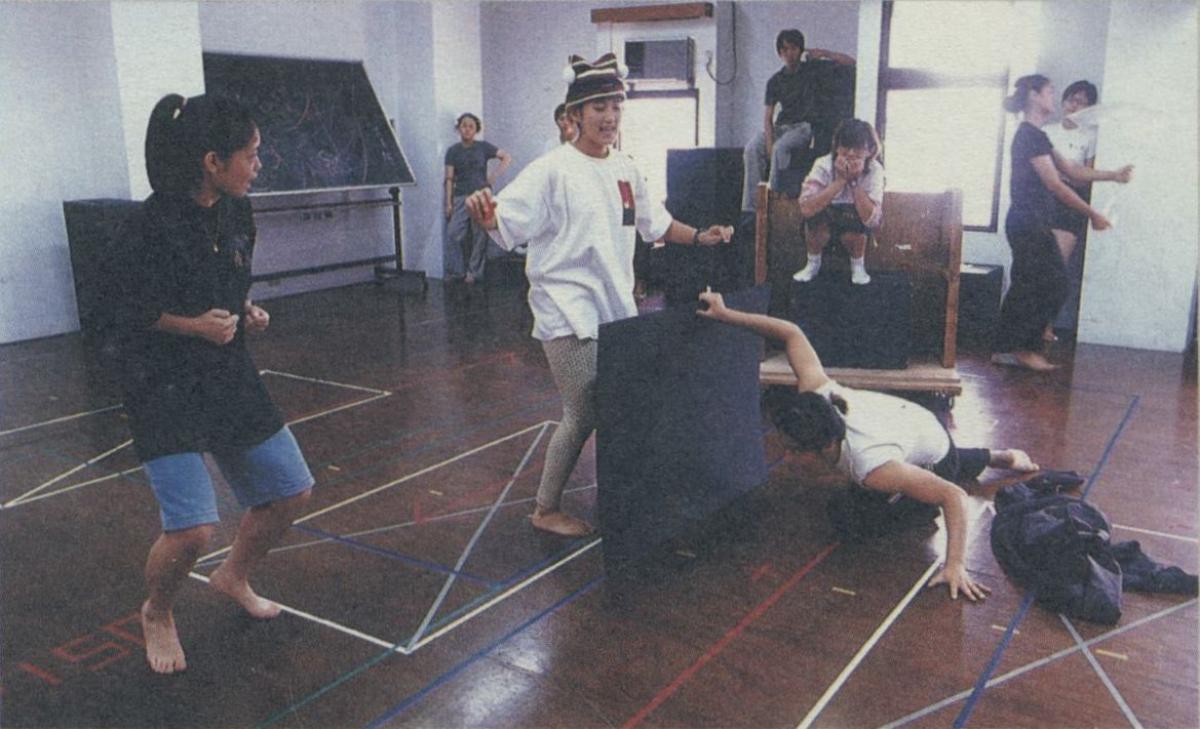

夏日劇場,天使下蛋

希望能以多年累積的經驗與跨界領域的專業素養,來創造一個有利的環境,讓自己、也讓年輕一代的創作者能創構出具想像力、創造力、與實踐力的劇場作品,於是靳萍萍、林克華、房國彦與曲德義這四位「老師級」的人物,一起成立了「天使蛋劇團」。

-

台前幕後

從昏暗到光明 曾道雄創作靑少年歌劇

《稻草人與小偷》主要的場景取材自外國故事,但是因爲和台灣當下的環境問題相結合,所以故事的呈現沒有文化移植不完全的痕跡,反而充滿土地的氣息。

-

焦點

繼續燃燒生命的精靈 鬼太鼓座

他們不再像過去那樣隱居島上操作嚴厲規範的的訓練,轉而在旅途中,一樣默默進行覺察、放鬆,他們有如將每一個起心動念之間視爲操練鼓藝的機會和修行的道場。

-

德國

從顚覆傳統到自成傳統的德語戲劇饗宴

創設於一九六四年的柏林「戲劇盛會」,是德語戲劇界中深具傳統的戲劇節,每年由五位評審在德語系國家中選出當代出色、具顚覆傳統的舞台劇,並邀其劇團於當年五月到柏林演出。然而,這個今年已邁入卅六屆的戲劇節,卻也漸漸從「顚覆傳統」而「自成傳統」,顯現出陳腐保守之象,但就觀察德語戲劇發展的目的而言,仍是一扇重要的門窗。

-

愛沙尼亞

波羅的海邊的蝴蝶

兩年一度的戴奧尼西亞藝術節從五月二十六日至三十日,於愛沙尼亞大學城塔吐展開。「戴奧尼西亞藝術船」的開幕式在母親河舉行,小河淌水歲月悠悠,見證了這個數度慘遭焚城的城市浴火重生。

-

世界民族戲台

生命之影 中爪哇的皮影戲

中爪哇皮影戲表面上是一種娛樂劇種,也兼作敎育工具,但從一開始就和宗敎信仰及哲學思想息息相關,所以它富有更深邃的哲理;它影射了人生的善惡衝突、生命循環和神秘主義。它是生命之影。

-

特別企畫 Feature

分享的喜悅

「寛敞」是陳琪和建築師先生對家的共識,兩人互補的個性使得他們對家、對彼此都有深刻的依戀;而無阻隔的大空間也成爲好客主人與朋友分享談天的好所在。

-

特別企畫 Feature

在濱海的家嗅到幸福的味道

每當古名伸忙碌到不知生活的滋味時,總是特別想念八里的家。當時,在起風的淸晨,悠閒地坐在屋頂花園裡看海吃早餐,光是這樣的想像,就足夠讓他嗅到幸福的味道。

-

特別企畫 Feature

由内到外,全方位的簡約風格

在這個和山野、白雲、藍天巧妙連結的私密空間裡,密閉的玻璃牆爲羅曼菲阻絕了所有的噪音,讓她能夠心無旁鶩的構思創造內容,也讓所有紛雜的心緒沉澱下來,進入最深層的自我。

-

特別企畫 Feature

山上孩子的家

能舒服的在家中行走坐臥,並且以小孩的安全與需要爲考量基點,是馬大衛與蕭靜文對家的需求;他們不將工作內容收入家中,要將家還原到最單純的狀態,一個休息、放鬆的空間。