台灣小劇場

-

聚光燈下 In the Spotlight 「小劇場學校」創辦人

溫吉興 把從劇場體會到的給出去

一九九○年代時,他是台灣前衛小劇場團體「臨界點劇象錄」的主力成員,與傳奇導演田啟元一起創作,也在田啟元因病過世後,撐起劇團繼續走下去。曾經離開劇場,溫吉興再回來則是與昔日臨界點老友一起創立了「小劇場學校」,讓想學習的演員有地方去「學」,讓學生透過與擁有十幾年經驗的講師共度課堂,不僅學習他們的劇場技術,也體會他們對劇場的態度。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察三:兩岸三地劇場交流的新局面

從單向輸出到理解合作 鋪展華文劇場未來格局

去年兩岸三地的劇場交流分外熱鬧,可謂盛況空前,也讓人看到未來合作的可能。本地劇場人看到的是中國的「市場」,中國劇場人看到的是台灣的「創意」,若能以台灣小劇場作為原創研發中心、中國提供製作資源與市場條件,兩岸三地的藝術家從交流、認知、理解到合作,將可締造華文戲劇市場的新格局。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察十:小劇場再起身體訓練風

打造表演基底 深化劇場美學

從今年小劇場界的「身體自訓」現象,推論小劇場的身體表演體系再受重視是失之草率的,但從這兩個案例看來,新的劇團「身體自訓」反映出新世紀表演訓練的特色:一採取集體方式,代替個人英雄領導;二對各種表演體系的兼容,並不定於一尊;對寫實表演體系也不再抱持對立的態度。

-

特別企畫 Feature

從狂飆八○ 到繼續革命

從狂飆的八○年代,到進入廿一世紀,台灣的小劇場,曾與熱情的社會改革同步呼吸,創造了台灣獨特的表演榮景;也曾走入穩定,少了與社會問題直接對話的氣度與能量。有人已經轉向,更有人堅持對抗就是這些只問耕耘的劇場工作者,慷慨地賜予了這個社會理想和希望。

-

特別企畫 Feature 紀事一:跨過海峽,尋找新舞台?(之二)

另闢戰場,尋找更完滿的可能

中國的「商業小劇場」如火如荼蓬勃發展,是否也可能打造台灣小劇場西進大陸的春天?台灣小劇場的創意實驗個性,是否可能在對岸獲得共鳴?這幾年來小劇場赴大陸演出的機會頗多,面對完全不同的觀眾,是挑戰也是打磨作品更成熟的契機,雖然面對經費拮据與交流匆促的事實,但仍然累積了未來發展的可能性。

-

戲劇 宮澤賢治名作《銀河鉄道の夜》 搬上台灣小劇場

櫻井弘二要用音樂給觀眾幸福的滋味

宮澤賢治《銀河鉄道の夜》曾寫過四個版本,從一開始具體的描述,各版本逐漸剔除寫實的元素,因此最後一個版本有著非寫實的夢幻成分,擴大了想像空間。這次的改編,櫻井弘二採用了小說的第四個版本,透過絃樂與人聲的溫暖,協調冷調的電子樂器,營造出迷離充滿詩意的音樂幻境,小提琴淡淡的憂愁與黑管溫馨的主題旋律,以音樂包圍觀眾帶來幸福的滋味。

-

遊藝場 ART SPECE

牯嶺街劇場風雲再起

王墨林,台灣小劇場最後一位左派實踐者,與主流、體制壁壘分明的叛逆先聲,穿梭小劇場界二十年,自八月起卻有了全新的「僱主」身分:「牯嶺街劇場」藝術總監,在與台北市文化局簽約後,他與號召而出的劇場界伙伴組成陣容堅強的經營團隊,要將牯嶺街劇場重新推上舞台發光發熱。王墨林說,「我已經快六十歲了,想把累積做小劇場的經驗傳承出去,牯嶺街將是一個總結我過去經驗的據點。」

-

現象‧現場

堅持以「肉身」批判!

「亞洲劇場」的面貌依然在西方/東方、傳統/現代的深沉辨證過程中不斷轉變,只是多年前,劇場前行者試圖透過劇場發出亞洲吶喊的悲壯情景,在公元二千年後的今天,出現了新的可能性和出路。堅實而沉重的草根亞洲劇場似乎逐漸不被觀眾所期待,但一個更寬廣的亞洲想像卻正擴大版圖之中。

-

戲劇

聯合資源的一種集體創作

這次誠品戲劇節的郭文泰和河床劇團,與其說是策展,不如說他們企圖和四個團體進行集體創作,而資源、人才分享的精神,又有人民公社玩樂兼革命的氣質。在小劇場整體社群資源不豐富,聯繫網絡又相對密切的情況之下,這樣的資源共享也許可以激盪出某些意想不到的火花來。也讓風格不一的每個團體,發揮自己的主場優勢,強調劇團特色,帶領觀眾討論劇場的每個面向。

-

專題(一)

專題(一)試探廿年大陸北京的「先鋒戲劇」

本月十九日起,高行健編導的《八月雪》將於臺北的國家戲劇院上演;他不僅是位國家諾貝爾獎得主,當年還曾編寫一齣《絕對信號》,掀起了中國大陸先鋒戲劇的第一股熱潮。如今時空迥異、物換星移,廿年來北京這批所謂「先鋒戲劇」的前鋒戰將,究竟還如何執著理想?若說過去的顛覆批判,是為了尋找創新的美學形式,今天他們又面臨了什麼矛盾的抉擇?相較之下,北京的先鋒戲劇與台灣「小劇場」內涵又有什麼異同?

-

專題

專題爬梳台灣小劇場

台灣小劇場主體的歷史傳承究竟如何?有學者表示台灣小劇場的新頁「一切由《荷珠新配》開始」;也有人主張早在台灣戰後初期的四〇年代,就有如呂訴上所著《台灣演劇改革論》的小劇場槪念;更有人認為,所謂的現代劇場傳承,其實都很斷裂。我們首次嘗試從顯明的歷史事實中爬梳脈絡:葛羅托斯基表演訓練體系自八〇年代中期在台灣迅速發酵、演化,成為一則傳奇;而堪稱台灣小劇場「先驅者」的王墨林,數十年如一日地不斷透過小劇場形式,顚覆與批判主流體制。葛氏訓練體系内化的自我追求,相對於王墨林外顯的自我推翻,這看似毫無交集的兩者,在變與不變之間,能否為這一個世代,辯證出台灣小劇場自我存在之途?

-

專題

翻轉迭變,只問何為自我

與台灣小劇場生命結合的王墨林,外求社會的改革,而所謂葛氏訓練體系者,則傳授嚴謹的内化;前者毫無章法,鑽研槪念與現象;後者體系完整,集中内省與能量。在兩者變與不變之間,其實都在追求一個存在的源頭:自我。

-

現象視察

發現小劇場,既不驚喜也不意外

在公布這些「不讓人意外」的參與團隊,和這場應該是能撫慰許多不堪與不平的系列演出之後,不論哪一代的劇場創作者所顯露的情緒與焦慮,竟似一陣嬉鬧無趣的雀鳥雜音,不見回聲與蹤跡。有一股急於突破的世代能量,在對某種現實的恐懼與逃避下,遭到環境的綑綁,硬生生地被壓抑了下來。

-

台前幕後

台前幕後誰來發現小劇場?

在今年年初的「小劇場聯署抗議補助不公」之後,表演藝術聯盟主動地爲台灣小劇場界向文建會提出一個爲期六年國際性規模的藝術節企畫申請。在文建會主委陳郁秀的支持下,獲選參與年底「福爾摩莎國際小劇場雙年藝術節」的十四件作品,將於十一月二十三日至十二月九日,在皇冠小劇場、華山藝文特區、臨界點劇象錄劇團以及高雄南風劇團展開持續三週的匯演,屆時將從中推薦優秀的小劇場作品代表,以參加隔年的國際性藝術節演出。 據表演藝術聯盟前理事長平珩表示,希望藉由這樣的國際性長期規畫,來建立一套更能直接鼓勵台灣小劇場多元化創作及國際化交流的機制。然而在連續國際政經局勢變動、景氣低迷,而明年台灣又篤定加入世界貿易組織(WTO)的情形下,前陣子才有屛風表演班與牛古演劇團相繼宣佈取消演出的消息,台灣小劇場熬不熬得過這個年關,或許就看這些參與的創作者,是如何定義自己在台灣當代創作的理想、能量與態度了。 「文建會一發現台灣小劇場二〇〇一年秋季選秀」活動計收到來自全省三十五件的參賽作品,獲選的十四個作品包括十三月戲劇場《妹個》、王嘉明《V》、外表坊劇團《道德神經》、世紀當代舞團《pub,怕不怕》、台灣渥克劇團《再按喇叭就幹掉你》、金枝演社《可愛冤仇人之千里風雲》、河床劇團《水日Water/Speak》、柳春春劇社《美麗》、泰順街唱團《序號》、南風劇團《有一家四口的毛巾都掛在同一根木條上》、莎士比亞的妹妹們的劇團《一桌二椅X2》、極體劇團《白鬼》、臨界點劇象錄《哈姆雷特的最後一夜》、臨界點劇象錄《裂口》等新舊劇作。 適逢年底國內立委與縣市長選舉,回顧學運與解嚴當時風起雲湧的小劇場運動,如今的「台灣小劇場」早已失去「運動」與「批判」的色彩;偏偏在所謂「文化藝術」的範疇裡,又僅佔有邊緣化的尷尬角色。爲什麼要看小劇場?爲什麼要從事小劇場創作?在毫無所謂「表演藝術工業(產業)環境的台灣社會裡,這群前仆後繼地小劇場創作者,到底會以什麼樣的行動回答以上的問題?在這一次難得聚集台灣目前常見的中小型劇場創作的大型藝術節中,有心的觀衆或許能推敲出一些答案和觀感。但對於立志獻身於前衛性、未來性且具開拓性創作的劇場創作者而言,回答什麼都可以,最確定的還是需要一些固執和勇氣吧。 (本

-

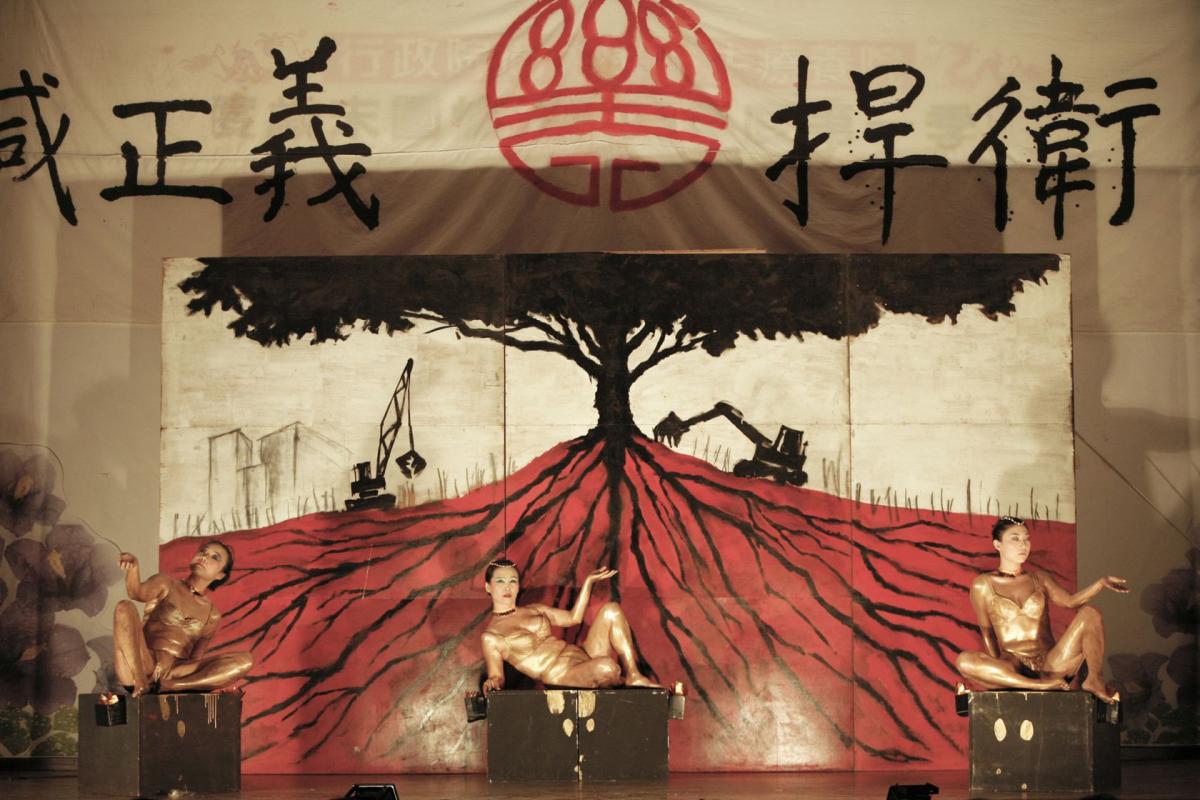

台中

劇場裡也有「春天的吶喊」

台灣小劇場運動,前翻後搞,也過了二十年,能夠發生這等有趣的事,還是頭一遭。一開始,這也不過只是查德和凱梅兩個台灣異鄕人的業餘夢想;而最後,卻因為這樣的業餘和草根的誠懇精神,聚集了衆人熱情和能量。