到底希臘悲劇對今日的觀衆有何意義可言呢?爲什麼當代學者、導演、觀衆,仍能在古老劇作中,不斷感受到戰慄與狂喜?在「仿古」與「解構」之間,在「古典」與「後現代」之間,仍有充滿可能性的廣大天地,供現代人深思,讓想像力騁飛!

誕生於二千五百年前的希臘悲劇,在戲劇素材的選擇上不符今日民主社會的自由思潮,在主角英雄的刻劃上遠離現代平民百姓的卑微希冀,在寫作組織及表演體制上亦迥異於戲劇、舞蹈及歌唱三者分野的西方現代表演傳統。尤有甚者,今日的社會恐怕還是一個反悲劇的社會。因爲標榜獨立自主的個人久已喪失群體認同感,在自由社會中也缺乏從根本上即無從妥協的思想衝突,語言的原始衝擊力由於媒體泛濫而消失,暴力流血行爲因司空見慣而已不足爲驚。(Millon, p.33。)說也奇怪,希臘遠古戲劇却在上述反悲劇的環境中不斷鼓舞當代劇作家,如德國的海納穆勒,往西方戲劇源頭汲取創作靈感;在舞台上,希臘悲劇近半世紀以來已成爲歐洲導演,在歷經種種語言及搬演技術上的困難之後,經常推出的劇目。先不提法國「陽光劇團」陸續公演的希臘悲劇「四」部曲,著名捷克導演Otomar Krejca於「法蘭西喜劇院」的力邀之下,即於今年以執導索福克里斯的《安蒂岡妮》做爲獻給巴黎觀衆的見面禮。不提大導演,連年輕剛起步的導演也難以抗拒搬演希臘悲劇的挑戰。

到底上演希臘悲劇對二十世紀的觀衆有何意義可言呢?考古或改編?現代導演面對古老戲劇採取何種態度?今日演員如何扮演悲劇英雄呢?合唱音樂舞蹈部份如何處理?下文即針對上述問題提出說明。

曖昧難解的希臘悲劇

在討論希臘悲劇的演出之前,我們不能不先簡述西方戲劇起源的歷史背景、社會制度、寫作組織及悲劇英雄的行爲特質,以便更深入了解今人面對經典作品所碰到的基本困難所在。法國學者維何南(J.-P. Vernant)及維達─納給(P. Vidal-Naquet)在二人合著的鉅作《古希臘神話及悲劇》中即開宗明義指出希臘悲劇爲某一特定歷史時期的文學作品。希臘悲劇誕生於西元前六世紀末期的雅典城,歷經一百年的燦爛發展旋吿消失。所以當亞里斯多德在西元前四世紀撰寫《詩學》主論希臘悲劇時,他對上一世紀的文學鉅作已所知有限。

就社會制度而言,戲劇搬演在西元前五世紀的雅典有專門機構負責,定期專款舉行戲劇比賽。就文學創作而言,戲劇是西方文學史上繼史詩之後所產生的重要新興文學類型。更重要的是思想上,希臘悲劇爲從西元前六世紀末過度到五世紀末,這一百年間亙古神話思維與新興城邦思潮衝激下的產物。希臘悲劇世界正處於新舊交替的思緒中,一方面遠古神話思維仍盤據人心,另一方面新興的城邦社會正迅速發展嶄新的價値觀念。希臘悲劇的菁華即在於這人神共存奮爭的社會與戲劇情況。劇情雖舖敍人的故事,但同時神無所不在,或許暫時隱而不見,終究能在瞬息間主腦逆轉人的命運,使悲劇英雄從萬民愛戴的國王,立地貶爲衆人唾棄的流亡者。古老的英雄個人價値乃遭新興的社會及宗敎思緒排斥,藉以共謀群體生活的安全,但同時新興城邦思潮仍與固有神話思維聯成一體,二者界限難以釐淸。

從悲劇英雄的角度來看希臘悲劇:如衆所週知,悲劇作家取材於古老的神話傳說,然而劇作家不再如同史詩詩人一般,無條件地歌頌英雄人物的豐功偉績。相反地,悲劇作家質疑眼前人神相抗的困境,討論神話傳統價値在城邦法律制度化之前的存在意義。所以悲劇英雄只出現於即將被迫採取決定而有所行動的極端狀況。他們無一不自問該如何做?却終究做了無可挽回的錯誤抉擇。希臘悲劇即記錄這嶄新的人類經驗──人似乎開始有了內在實質,從此得爲自己的行爲負責。吊詭的是,西元前五世紀的雅典人並無現代人所稱的「意志」(volonté)觀念。當時的雅典人只有行爲的觀念,却對行爲「做者」(agent)的心理意志不甚了了。(Vernant & Vidal-Naquet, p.73.)正因悲劇英雄徒有行爲,但缺乏獨立自由的內在意志,而使得神的意旨得以橫逞,英雄主角乃成爲「史芬克斯式」(sphinx)的謎樣人物。

希臘悲劇實爲謎樣曖昧之作品。表面上這些劇作描述神話英雄的纂權謀國、弑父娶母、祭女殺嬰或刺母復仇等等罔顧人倫的血腥暴力傳說。事實上,如同法國學者傑合內(L. Gernet)所言,希臘悲劇的眞正材料是流行於當時城邦中的社會思潮,尤其是正在發展中的司法觀念。我們從劇作中經常出現的法學專門術語及裁判場景,即可一窺堂奧。問題是悲劇詩人使用這些法律詞彙,並非用來闡明劇義,藉以澄淸人神抗爭的複雜情境。相反地,詩人故意凸顯這些司法術語其語意模糊、曖昧、浮動、甚至自相矛盾之處。此舉在在暴露當時司法體制不穩的事實,同時這些新興的法律觀念亦與傳統的宗敎敎律互相衝突。(Vernant & Vidal-Naquet, p.15.)曖昧字彙的使用乃造成希臘悲劇難解的首要原因,使悲劇成爲政治、宗敎、神話及人倫混爲一體的複雜成品。就劇情結構而言,希臘作家喜在高潮時分使用「情境逆轉」的手段,意即戲劇人物的命運刹那間從順境顚倒爲逆境,更增加劇義之不穩定性。

再從寫作組織來看,希臘悲劇亦不乏令人困惑的疑點。希臘悲劇一分爲二:一爲戲劇人物彼此的對白,最多同時不超過三人發話;另一爲合唱隊的歌詠。對白寫作類型留傳至今,演變爲西方「話」劇的基本創作模型。希臘劇作家利用人物對話來交代情節的起承轉閤,所用語言較接近當時的口語,但基本上仍爲韻文。至於合唱的文字則極爲抒情,用韻複雜,句法艱深。合唱隊在每段戲劇情節過後載歌載舞,或爲歷史見証,或預示未來,或做哲學上的反省,或執行宗敎儀式。一般認爲合唱隊代表當時雅典公民發抒心聲。合唱隊的隊長可與戲劇人物直接溝通。

問題是這些公認爲在舞台上代表雅典公民的合唱隊成員,除了現存的兩個劇本外(註),不是老人就是婦女(大半情形還是女奴)。他們根本是當時社會中的邊緣份子,如何能代表一般雅典民意呢?再者,悲劇中王室英雄說的語言較接近當時口語,但位居社會邊緣的合唱隊反而吟唱字句優美困難的詩文。若說當時雅典城邦的行政模式可從劇中英雄主角與合唱隊並立的情形來看,合唱隊身爲代表團體,理應在劇中衝突時,共同商量對策,最後達成明智決定以解決爭端。然而在悲劇中,最後決定權却操在英雄個人手中,合唱隊則大抵遇事即慌,毫無決策行動能力。(Vidal-Naquet & Millon, pp.24-25。)

從以上所簡述之基本困難來看,再加上史料不全、所遺留劇本太少(上千劇目至今只剩三十一齣左右),可見充滿曖昧的希臘悲劇,對於二十五個世紀之後的現代人而言更是迷團重重。

復古或現代化改編演出?

由於希臘悲劇中,歌、舞、劇三者融爲一體的特殊表演體制已難以考證,到底今人該在現存的文字遺跡及歷史文獻中,考據原始搬演實況,然後儘量擬古表演?或者面臨上述不可能的工作時,乾脆在演出時現代化其原文指涉的古典時空呢?當然,復古表演難免有臆測想像成份,而現代化希臘戲劇亦不得不做尋根的基本工作,二者難以截然劃分。前者凸顯希臘悲劇與今人相異之處,後者則強調二者相似之處。然而前者若不考慮現代觀衆的接受狀況,易使舞台表演淪爲博物館的展覽物品,美則美矣,但離今人甚遠,似與現代世界無關;或者更不幸地,在倣古的前提下,淪爲異國風味的裝飾性製作,則更是難堪。後者爲求大衆共鳴,著重作品的永恆關懷,亦不免「輕」視經典作品無法縮減之歷史距離。

何去何從?現代導演必須面對上述的兩難抉擇。

文化儀式的誘惑

關於擬古的舞台製作,一九八一年英國導演彼德霍爾(Peter Hall)的《奧瑞提斯》三部曲是近年來最受矚目的嘗試。根據法國學米庸(M. Millon)所述,此三部曲在考古舞台空間中進行,演員戴面具,身著希臘古服,演技莊嚴而制式化,唸詞常拖長音節的吟哦,或單一聲調的朗誦,據說具催眠效果。整齣表演如同一文化儀式的完美執行,讓觀衆盡情「觀」賞,却未觸及三部曲的複雜喩意。艾思奇勒斯的劇作乃成爲文化儀式的託辭。姑且不論今昔觀衆與社會之別,霍爾固然用心可嘉,但其出發點却從一開始即遠離悲劇精神:西方悲劇雖源起宗敎儀式,但悲劇却從此由宗敎儀式中獨立出來,成爲西方文學及藝術的全新領域。在形式及終極目標上,希臘悲劇是道地的戲劇形式,爲西方話劇樹立寫作典型,故事則探討人的行爲,而非宗敎儀式的變形延續。(Millon, p.35。)

古希臘語音的實驗

同樣以擬古爲志,羅馬尼亞導演塞荷邦(A. Serban)於七十年代在紐約所導的「亙古三部曲」却極具實驗精神。一九九一年夏天他率領羅馬尼亞國家劇院百位演員到巴黎表演同樣的三部曲,其中包括綜合尤里庇底斯(Euripides)及羅馬劇作家西尼卡(Seneque)的《米蒂亞》、尤里庇底斯的《特洛伊女人》及最後改編尤里庇底斯與索福克里斯的《伊蕾克特娜》(Electre),主題在於表達人類從黑暗過度到光明的三個階段。

在表演空間處理上,塞荷邦仍借用儀式中的穿越、過度(passage)程序。所以他將在巴黎表演的場地La Villete劃分成三個獨立但相連的空間。(La Vil-lette爲巨大的表演場地,內部並無固定的舞台或觀衆席設備,所以極適合上演前衛舞台作品。)三部曲在同一個晚上進行。觀衆在著希臘古裝並持燭的熱演員領導下,依序進入三個不同的表演空間,或坐或立(第二部曲)參與演出,由最窄、最暗、最封閉的《米蒂亞》走到最亮、最爲開放的《伊蕾克特娜》,文明「過度」的象徵意義明顯。

《亙古三部曲》的菁華之處,在於對古希臘語音的實驗,演員不僅完全以古希臘原文演戲(據聞偶爾也夾雜拉丁語及其它遠古逝去的語言),而且在發聲唸詞上,下過一番苦工。執意用古希臘原文演戲,導演很明顯地不打算靠語言交代劇情。試問世上如今有多少人能聽懂古希臘語呢?相反地,他特意阻撓觀衆經過大腦聽懂台詞字義,而期望觀衆從演員的字音發聲當中,配合外現、猛烈、甚而粗暴的演技,體會劇中主角內心深處靈魂的吶喊。人類語言被視爲一種富於表情的聲音處理。演員唸詞訴諸觀衆的情感,而非理智,藉以彰顯人類語言被用來溝通消息以前的聲質、及原始語言所獨具的使役力量。(Millon,p.35。)隨著演員賣力的表演,觀衆的情緒極容易被帶起,因而更易強烈感受參與舞台表演/儀式的臨場感。

原文劇意的探索──胥坦的《奧瑞提斯》三部曲

就現代化古典時空之改編演出而言,德國導演彼德胥坦一九八〇年在柏林所推出的《奧瑞提斯》三部曲可謂里程之作。相對於霍爾或塞荷邦的儀式化演出,二者皆在強調表演程序之餘犧牲原文詞義,胥坦則反其道而行,經過長年硏究,以原文詞義經過德語翻譯後的可解性,做爲此次公演的首要考慮。所有演員在歌劇歌手德扎奇士(M. Dzakis)的指導下,接受一年特別發聲訓練,務必使德語譯詞經過淸晰及富於表情的聲音傳達,期使現代觀衆由此明確了解這三部曲的主題──政治的發明。

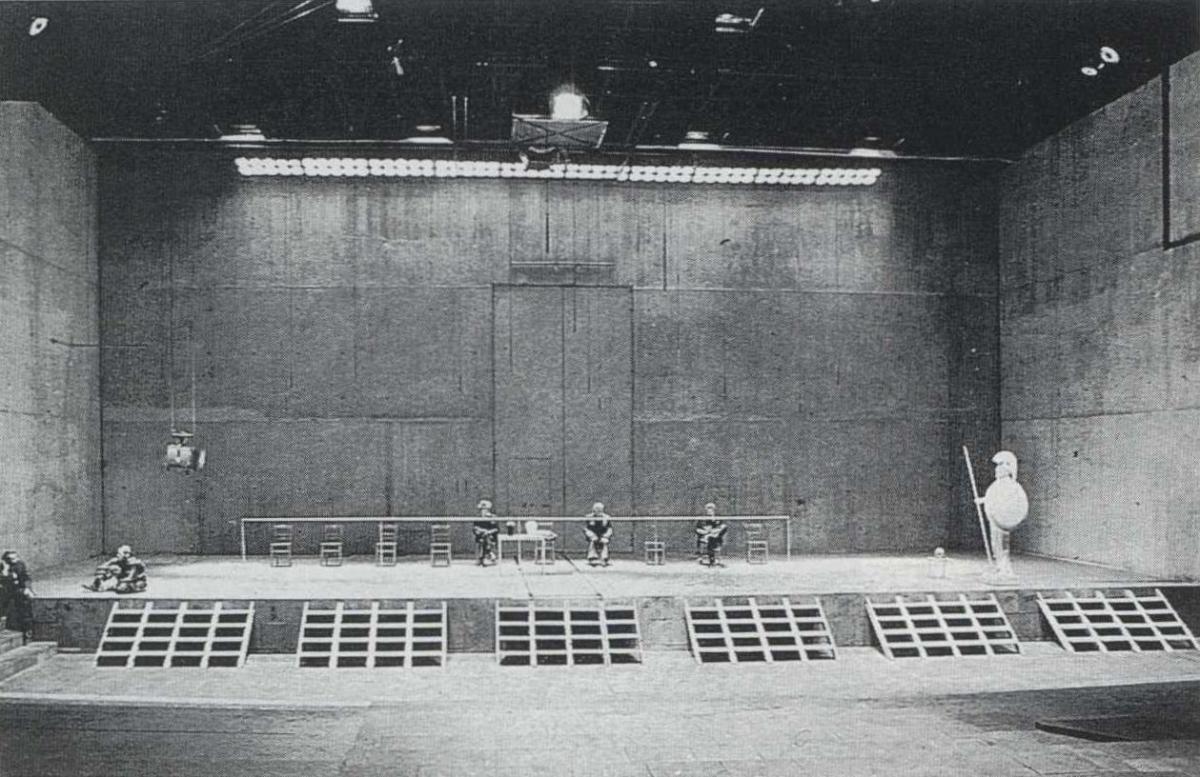

所謂「當代化」演出,指的是此戲演員十之八九著現代服飾而言。至於赫曼設計的舞台則源自希臘悲劇原始演出空間的基本設置,此設計並未指涉任何當代特定時空:在筆者所見的電視錄影版本中,劇場的大空間一端架起長形舞台,佔整個表演空間的四分之一;另外四分之三方形空間則歸合唱隊使用(宛如古希臘劇場中的樂池),其中放置一張長條桌子,兩邊各置五把椅子。

與胥坦以前的舞台作品相較,這回他不預設個人鮮明獨特的解讀架構。他的工作出發點是儘可能少加入原文所未提及之物,演出使用的道具自限於最需要之物,使得戲劇得以順利搬演下去,而將其排戲重心完全放在與演員一起探索原文意義的工作上。例如第二部曲的墓前祈靈一景,導演不管墓的形狀、所在或大小等瑣碎問題,而讓奧瑞提斯姊弟二人在台下桌旁相識後,一起爬上長桌(「上」墳之意),以便二人能接觸下面的祈靈戲。故事情節透過演員唸詞淸楚交代,是胥坦此次排戲最關心的事情。然而面對二十五世紀以前的奧秘文字,胥坦的態度仍是十分謹愼的。他深知自己選擇的譯文只是今人的解讀之一。於是在第一部曲《亞加曼農》中,他會讓合唱隊員偶爾拿起桌上的劇本唸詞,似乎他們──二十世紀的演員──也對自己所唸的遠古語句感到懷疑,歷史距離因此油然而生。

就演技而言,演員的表現令人想起羅蘭巴特於一九五五年評尙-路易.巴侯(Jean-Louis Barrault)的《奧瑞提斯》三部曲時所提及之論點。巴特在此文中批評巴侯的演員演技寫實,舉手投足講究心理細緻起伏轉折的傳達。手勢、走步、眉目、腔調似不自覺地洩露言下之意。高潮戲在於呈現演員身受複雜情感折磨時的種種「內心戲」。但希臘悲劇中的感情不僅完全外現,而且遠遠超越一己私情。事實上悲劇主角根本毋需「洩露」不得言喩之情:他們往往明明白白當衆宣稱自己的感覺。再者,悲劇英雄的內在世界完全超乎個人恩怨,而與其所處的城邦或甚至天理聯爲一體(Barthes, p.75)安蒂岡妮之所以固執是爲了要求掩埋親人的天賦人權。伊蕾克特娜久積怨恨乃爲了替父王報仇,使得正統王權得以恢復。我們可以說英雄情感並無內心「深」度,而是完全外朝公民環境明白顯現。(Barthes, p.75。)

在胥坦的舞台上,演員皆採上述外現式、自我吿白式的演技,手勢使用精簡,所有情緒主要由音量與聲質傳遞,而較少靠臉部或走位的「表情」。三部曲中謀殺親夫的王后克莉恬涅絲特拉(Clytemnestra)由克蕾佛(E. Clever)飾演,從頭到尾聲色俱厲,最爲精采。第一部曲在她暗殺王夫及其情婦以後,舞台後方的大門打開,自動推出二人鮮血淋漓的屍身及蹲跪在後方的克莉恬涅絲特拉,披頭散髮,衣服濺滿鮮血。她面對屍身雖有刹那間的訝異,然而馬上起身厲聲爲自己辯護,合唱隊的老人眼看招架不住,劇終時只好拿起掃把開始淸洗血腥現場。

在第二部曲中,當親生兒子奧瑞提斯持劍想刺殺母親代父王復仇時,王后打開襯衫前胸,掏出乳房,緩緩走近兒子身旁,乳房不偏不倚抵住兒子的劍尖,同時緩聲問他是否還記得這曾經滋養他長大的胸脯?只見奧瑞提斯持劍之手緩緩放下……

三部曲中合唱隊的處理也十分成功,尤其是第一部曲中,由十個演員扮演現代老人的合「誦」隊最爲出色。在希臘悲劇的演出中,合唱隊因爲樂譜的失散及詞句的艱難,最易爲今日導演所忽略而淪爲配角。事實上,合唱隊以其團體 身份從頭至尾都不退場,實爲悲劇中不容輕視的要角。(Lacarrière & Ertel, P.50.)第一部曲中的老人合「誦」隊身著全套黑色西裝,戴帽,持杖,步履龍鍾。他們在漆黑的劇院中拿著手電筒進場,偶爾四散,人人自我呢喃不休,偶爾三三兩兩互通信息,偶爾又歸隊成爲團體的一份子,當歷史見證。當情勢大壞時,他們頹然呆坐椅上,無力看著對面舞台上悲劇的進行,或翻翻桌上劇本,無可奈何。胥坦的合唱隊充份發揮希臘悲劇中合唱隊的多種矛盾功用,尤其在唸詞聲音的控制上,最敎人佩服。

簡言之,胥坦成功之處在於原文句義的考證,然後儘量淡化現代導演手法,在演出時對原文做最少的干涉(比如說演員雖身著現代服飾,却甚少做現代生活的日常動作),以最直接有效的手段導戲,使觀衆看完一淸楚明確的表演後,重新思考西方文明過度的程序。再者,演員發聲的訓練及演技的突破,也是希臘悲劇現代搬演史上難得一見的成績。

在日常生活中發生的希臘悲劇

在法國舞台上,最爲人所津津樂道的悲劇表演爲安瑞維德志分別於一九六六、一九七一及一九八六年三度推出索福克里斯原著的《伊蕾克特娜》。在現存的希臘劇目中,維德志獨鍾此劇,親自翻譯希臘詩作,認爲是他所謂「思想戲劇」的最佳代表作。他三次公演的目標及手法皆不相同,代表個人導演生涯的三個階段,其中一九八六年版本咸認爲是維德志畢生佳作之一。這三次風格各異的表演當中只有一個共同點:劇中主角伊蕾克特娜二十年來皆由同一女星──伊絲翠娥(E. Istria)──担任,產生了戲劇角色與演員一起年老的獨特現象。

在一九六六年的表演中,合唱隊由三位女演員著希臘服裝代表,自始至終靜立於舞台上。其它角色演技制式化,強調劇作的象徵意義。導演集中精力處理劇中正統王權纂奪及劇終秩序法統的恢復。此劇於次年赴阿爾及利亞公演,受到當地觀衆熱烈歡迎。飽受內戰之苦的阿爾及利亞人看出了維德志作品的象徵層面,因此在看戲時完全與伊蕾克特娜認同,在徹底絕望中仍勇敢懷抱希望,期待有朝一日正統王權的復興。

五年後,維德志在閱讀當代希臘異議詩人李愁斯(Y. Ritsos)以《奧瑞提斯》三部曲爲主題的系列詩作後,再度將《伊蕾克特娜》搬上舞台。整齣表演深受李愁斯的詩作意象影響,且維德志將其詩句混雜在索福克里斯的台詞中,正是七十年代法國導演喜用之引用他人作品(citation)方法。維德志的政治關懷依然十分明顯;他讓演員在表演中以希臘語前後八次喊Makronissos、Yaros、Léros──三個現代希臘政治犯流亡之島,藉以表達他對詩人李愁斯與希臘政局的關懷。(Vitez, p.l69。)此次合唱隊在七十年代實驗精神的鼓舞下採輪演制;在所有演員皆不下台的前提下,沒有戲份的演員就暫飾合「誦」隊員。

一九八六年當維德志接掌巴黎夏幽國家戲院時,第三度推出《伊蕾克特娜》。這回他的出發點在於如何激發現代觀衆對表演劇目產生立即反應,如同兩千五百年前的雅典人對當時首演的《伊蕾克特娜》一定有迅速的反應一般(我們知道悲劇素材是希臘人原已十分熟悉的神話傳說。)所以他在原籍希臘的舞台設計師雅尼士可可士(Yannis Kokkos)的協助下,大膽當代化劇作表演時空,但未擅改索福克里斯的原作。

幕一升起,觀衆發現熟悉的希臘海濱風光及室內擺置:舞台後方豎立一道有三扇落地門窗的白牆,牆上五座背對觀衆的希臘雕像,從窗門可遠眺海景及對岸風光。室內左方有一張床,右方似爲廚房一隅,有一張方桌及數張椅子,桌上有台收音機。可可士的舞台設計爲現代希臘家居生活的詩意呈現。在音效方面,從啓幕的雞鳴鳥叫到船的霧笛聲、救護車的喇叭聲、收音機播報「新聞」聲(事實上是希臘女詩人以古希臘語在唸《伊蕾克特娜》的原文)、觀光客所熟悉的希臘輕音樂等等今日希臘生活的日常聲音,不一而足。同時室外偶爾傳入機關槍掃射聲、直昇機巡邏聲,又暗示劇中社會正處於軍事鎭壓時期,影射伊蕾克特娜每天所過的高壓生活。

合唱隊化身爲鄰家婦女,不時進來串門子、幫忙做點家事、聽伊蕾克特娜的怨言、有時給點意見等等。大家知道在地中海邊的國家,鄰居亦爲家人的一份子。至於合唱隊隊長則變成村中盲者,略帶瘋狀,熟悉村中的所有恩怨始末。

如同胥坦,維德志關心原文劇義的表達,遠甚於遠古希臘戲劇搬演形式的復興。他覺得後者只是一種包裝形式的問題,與內容不太相干。雖已第三度搬上舞台,維德志仍不敢掉以輕心。他將現存悲劇文字視爲獵物所留下的遺跡。面對已消失得無影無蹤的獵物(希臘悲劇的原始表演形式),獵人──導演只好憑著遺留的足跡猜想是何種動物?往何處逃?是否在途中遇到別的動物?……(Vitez, p.53。)換言之,以現代視野實地審視往昔悲劇原文,畢竟文字痕跡是今人唯一可以確定的歷史證據,但不排除臆測想像成份。

在詩意的寫實包裝下,維德志在演員說白、手勢及肢體表演上仍保持其一貫的「做作」、「不自然」特色,突出舞台上日常生活動作的戲劇特質,藉以引導觀衆注意希臘悲劇的寓言、象徵背景。例如戲中最爲突兀的舞台影像──母女年齡顚倒──即爲最佳說明。母后克莉恬涅絲特拉一角特別由當時年方二十五歲的德蕊米夜(V. Dréville)担任,身著橘紅色禮服,體態輕盈,因姦情的滋潤反而比女兒年輕。女兒伊蕾克特娜經年累月活在高壓的環境中,開口閉口離不了復仇意念,一向被家人視爲瘋子看待,關在家中,見不得人。演員伊絲翠娥特別加重其嗓音的沙啞特質,以表達主角長年吶喊著復仇的音質。她全身著黑爲父守喪,歷年累積的痛苦及壓迫反映在她微駝、沈重、遲緩的軀體上。相對地,年輕貌美的母后拒絕死亡,身無歷史重荷。然而正因身體無質無量,也不免在戲中踉蹌、跌倒,表現王后於現在中逃避過往的不穩心態。(Millon, p.38.)這母女肢體表演體系的矛盾對立──刻意的輕盈(母)對抗無法逃避的沉重(女)──加強了此戲的寓言模型。

生活上常見的手勢,例如用玻璃杯喝水,亦常象徵化處理。當奧瑞提斯的老師登門向王后謊報學生的死訊時,主人先奉茶。當老師說到高潮,形容奧瑞提斯的賽車如何翻覆以至身亡時,王后全身緊繃,而說謊者亦因說話的激動而打破手中的玻璃杯,震驚在場人物。但此舉同時舒緩衆人緊繃之後的情緒,使他們更容易因注意力的分散而相信敎師的謊言,不再追問細節。看似無奇的打破杯子動作,因爲適時的執行而具多種功用。接下來王后走近老師身邊,以白色手巾爲後者擦拭手中血跡,再將沾滿血跡的手巾放在唇上吸吮,她的雙手也因此舉染上血漬。這雙沾上鮮血的手,不僅提醒觀衆王后親手暗殺丈夫的罪行,更預示即將發生的另一血腥謀殺場面(奧瑞提斯刺母)。同時,王后吸吮血跡亦暗示其私心希望兒子被殺的下意識動作(Neuschäfer, p.228。)。如此以一個手勢、動作喚起豐饒喩意,向來是維德志排戲的重點。

對於演技的反省是維德志作品中最迷人之處。在現代版的《伊蕾克特娜》中,其表演意義正來自古代原文及現代表演時空二者的對立衝突上。導演鼓勵演員表演倏忽日常生活中的象徵層面,使此戲原本宏寬的人生視野不致減縮至狹窄的家居生活情境中。同時維德志也深思原作中的政治架構。正如維達-納給所言:「(希臘)悲劇,意即政治(Vidal-Naquet & Millon, p.23),正統政權的傳遞與人權的要求,二者皆爲今人與古人共同關懷的永恆課題。

今人之所以還能在排演希臘悲劇時強烈感受到「戰慄」與「狂喜」,乃是因爲如同其它經典作品歷久彌新的特色,希臘悲劇亦激發後人於作品中求取其它需求,或是爲了印證某種信念,而求其與眼前社會平行之處,或相反地在哀悼失去源頭的懷舊情懷中,強調其已喪失的特質。當代導演面臨希臘悲劇,因此得詳加考慮今昔社會變遷與現代觀衆的訴求,如此方能做出與時並進的成績,並進而延續希臘戲劇傳統。

主要參考書目

Barthes, R.〝Comment représenter l'antique?〞Essais critiques. Paris: Seuil, 1964, pp. 71-79.

Clever, E.〝Avec ceux que j'accepte……〞Théâtre en Europe, N° 1, Janvier 1984, pp. 36-39.

Lacarrière, J. & Ertel, E.〝Comment jouer le choeur?〞Théâtre/Public, N° 88-89, Juillet-Octobre, 1989, pp. 46-51.

Millon, M.〝Le Proche et le lointain.〞Art Press, spécial théâtre, 1989, pp. 33-38.

Neuschäfer, A.〝Antoine Vitez: le texte et sa parole. Pour un discours interculturel au théâtre.〞 Confluences, éd. P. Pavis. St.-Cyr L' Ecole, France: Bois-Robert, 1992.

Stein, P.〝I1 se Passera quelque chose....〞 Théâtre en Europe, no. 1, Janvier 1984, pp. 24-29.

Sturm, D. 〝Une Oscillation perpétuelle de l'âme....〞Théâtre en Europe, no. 1, Janvier 1984, pp. 30-35.

Vernant, J.-P. & Vidal-Naquet, P. Mythe et tragédie en grèce ancienne. I. Paris: La Découverte, 1986.

Vernant, J.-P. & Millon, M.〝La Tragédie entre deux mondes.〞Art Press, spécial théâtre, 1989, pp. 26-32.

Vernant, J.-P. & Millon, M.〝La Tragédie, c'est la politique.〞Travail Théâtral, no. 30, Janvier-Mars, 1978, pp. 23-34.

Vitez, A. Le Théâtre des idées. Paris: Gallimard, 1991.

Vitez, A. & Ertel, E.〝Trois versions d'Electre.〞Théâtre / Public, no. 88-89, Juillet-Octobre, 1989, pp. 51-55.

文字|楊莉莉 清華大學外語系講師

●本文題目出自法國「陽光劇團」負責人莫努虛金談她導演希臘悲劇的經驗,原文見〝Wir arbeiten an Shrecken und Verzückung〞,The-ater Heute, juni 1991, pp.8-10。「陽光劇團」近三年陸續推出以《阿特瑞斯家族》(Les Atrides)爲名的四部希臘悲劇,從頭搬演阿特瑞斯(Atreus)家族的恩怨史,包括尤里庇底斯(Euripides)的《依菲貞尼》(Iphigénie),以及艾思奇勒斯的《奧瑞提斯》三部曲。從《依菲貞尼》演起,其劇情敍述亞加曼農國王如何犧牲親生女兒依菲貞尼,以求得神助進軍特洛伊的始末,現代觀衆方能了解阿特瑞斯家族血仇的開端。有關此次演出的中文報導,請見拙作〈人演人的窘境〉,《當代》,No.73,1992年5月,pp.4-9。

註:這兩齣可以確定的例外悲劇是索福克里斯的《阿傑克思》(Ajax)及《費羅克特》(Philoctète)。見Vidal-Naquet & Millon, pp. 24-25。

希臘悲劇處處曖味難解。如佔重要份量的合唱隊,一般認爲代表當時雅典公民發抒心聲,問題是他們多半爲老人、婦女、奴隸等邊緣份子,如何能代表一般民意?而悲劇英雄的語言較接近口語,這些邊緣份子反而吟唱優美艱深的詩文,又作何解呢?

塞何邦重新組合的三部曲,從窄暗的封閉空間演到明亮的開放空間,象徵文明的過度歷程。演員完全口吐古希臘文,以字音發聲訴諸觀衆的情感,而非理智。

如同胥坦,維德志對劇文表達的關心遠甚於遠古搬演形式的復興。他將現存文字視爲獵物留下的遺跡。面對已消失的獵物(原始表演形式),獵人/導演只好憑著足跡猜想它是何種動物?往何處逃?是否在途中遇到別的動物?……

完整的三部曲

《奧瑞提斯》三部曲由艾思奇勒斯所撰,爲目前僅存的悲劇三部曲。第一部曲《亞加曼農》敍述特洛伊戰後,希臘軍隊在亞加曼農國王率領下凱旋歸來,但趾高氣揚的國王萬萬沒料到,他的王后克莉恬涅絲特拉在他去國征戰的十年間,早已勾搭上伊巨舍斯。待亞加曼農一下車進宮入浴,馬上被王后持劍暗殺,連他從特洛伊攜回的情婦(戰利品)也一併被殺。面對雅典人民(由合唱隊代表)的質問,王后藉口爲女兒依菲貞尼復仇而謀殺王夫,因爲十年前在希臘大軍出發攻打特洛伊以前,亞加曼農即犧牲女兒以換取神助,期能凱旋歸來。而伊巨舍斯也因世仇之故,得殺亞加曼農爲其祖先報仇。

第二部曲《獻酒祭者》敍述亞加曼農與克莉恬涅絲特拉之子奧瑞提斯(從小即被送出國境扶養以策安全)長大成人,匿名返國,在阿波羅的催促下,想刺母報仇。他在父王墳前,與分別多年的姊姊伊蕾克特娜相認,二人獻酒祈求神助他們完成復仇大業。奧瑞提斯與其老師二人乃匿名進宮,謊報奧瑞提斯的死訊,使王后與其姘夫不防刺客,容易下手。奧瑞提斯於是大膽殺掉母親與伊巨舍斯,達成目標,但同時遭可怕的復仇女神亦步亦趨追隨糾纏,片刻不得安寧。

在第三部曲《復仇女神》中,眼看著以血還血的私人復仇行動沒完沒了,雅典娜女神於是爲此開庭審理案件,讓兩造──奧瑞提斯(與阿波羅)對抗復仇女神──公開辯論,由裁判在聽取兩造意見後,投票決定審判結果。但開票結果兩造得票數相同,最後乃由雅典娜的決定性一票投給奧瑞提斯而結束爭端。復仇女神亦得其安撫性的「升遷」。

《奧瑞提斯》三部曲乃記錄人類文明由私仇相報至法庭公理制度建立的過程。

兩位劇作家筆下的伊蕾克特娜

索福克里斯的《伊蕾克特娜》情節大抵重複艾思奇勒斯的第二部曲《獻酒祭者》,但在佈局、主題與文字處理上,二者相差甚巨。此處只提在情節安排上最主要的差異:在《伊蕾克特娜》劇中,伊蕾克特娜與其母后同時聽到奧瑞提斯死亡的謊言,稍後又有骨灰甕爲證,伊蕾克特娜十幾年的報仇心願隨之灰減,整個人立即掉入絕境深淵,悲痛逾恆。在《獻酒祭者》則是伊蕾克特娜在母后之前先行碰到奧瑞提斯,因此先行得知後者的復仇心願。