兩廳院售票系統

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups疫情之下看藝情

COVID-19疫情迄今已逾兩年,對全球表演藝術產業皆造成重大影響。紐約百老匯迄今仍因確診案例而有程度不一的停演事宜(註1),學界亦有針對疫情下之觀眾心理與產業影響之研究(註2)。本文僅就OPENTIX與兩廳院售票系統之數據觀察,提出台灣表演藝術產業在疫情下之狀況分析。

-

焦點專題 Focus

兩廳院售票系統2013-2019分析報告

兩廳院售票系統2013-2019分析報告

-

焦點專題 Focus 地區走勢、消費行為、疫情震盪……

解碼大數據 透析表演藝術產業實況

近年來,台灣表演藝術產業漸次動盪。不論是從網路使用等軟性影響,到各大國家級場館陸續開幕之硬體層面,或是COVID-19疫情的突發事件,我們面臨著一個高速轉變的世界。在這樣的世界中,我們是否對自身所處的位置,有一定程度的了解?我們對產業的感覺,又與事實有多少落差? 本次延續去年之數據分析,以兩廳院售票系統各節目之銷售資訊、各會員之訂單資訊以及會員基本資料為基底,對台灣表演藝術產業進行宏觀性的檢視。雖然兩廳院售票系統並非台灣唯一之藝文票券售票系統,但身為最大之藝文購票系統,自對於台灣整體表演藝術生態有一定程度的代表性。另外雖然有大量非會員之購票,但由於會員購票之總金額超過全體系統消費之六成,故會員之分析仍對於消費者面貌之刻劃有一定程度之代表性。 本年度延續去年之分析,對於節目端與消費端皆有所著墨。在節目端關於產值、場次、平均票房等方面,今年度進一步探究各地區之走勢,試圖理解台灣各區表演藝術產業發展之差異。而就會員消費方面,我們延續去年的會員消費習性研究,持續觀察台灣表演藝術消費者的消費行為。 我們亦延續去年程序,探討新設場館與節目排名。就新設場館的部分,今年新增高雄衛武營的部分,觀察高雄衛武營開幕對高雄地區之影響。而就節目排名的部分,由於大型演出之總售票張數自然較高,總排名前十名基本以大型演出為主,因此今年新增中小型規模演出之排名,試圖觀察台灣不同規模演出之發展。 最後,本年度針對COVID-19之影響進行特別探討,試圖分析疫情對台灣表演藝術產業之影響。以上諸點雖然僅能就台灣表演藝術產業之總體層面,進行概括式的分析,很難類推至個別節目、個別團體、個別消費者或個別場館的狀況,但至少希望能透過這樣的分析,將量化分析與管理的概念,進一步推入表演藝術產業之觀察、研究與營運中。 文字|高竹嵐 國立交通大學統計學研究所副教授、前A劇團音樂總監

-

焦點專題 Focus

全台地區 一探究竟

近年各地新興藝文場館興起,為深究總體數據趨勢變因,我們從「全台地區」及「大中小型演出」面向分析提煉,透過差異化數據解讀,看見更多可能。

-

焦點專題 Focus

大中小型演出 加場解密

近年各地新興藝文場館興起,為深究總體數據趨勢變因,除了洞察「全台地區」,另加場「大中小型演出」解密場,勾勒更多可能的數據輪廓。 大中小型演出定義依節目「每場可售票數規模」預設觀察(非以場館座位數規模為定義),可售票數規模參考全台場館觀眾席數預設平均值。 大型:可售票數800張以上 中型:可售票數200~799張 小型:可售票數199張以下

-

焦點專題 Focus

購票行為大解密

每場表演節目都是獨一無二,如何開發觀眾走向劇場,更是行銷人的 永久課題,剖析近7年兩廳院售票系統會員樣貌與消費行為,輔助團隊 及場館在行銷與觀眾對話的各種可能面向。 統計資料以2013-2019年兩廳院售票系統會員登入且實際購票會員數106萬人、售票張數659萬張進行分析。

-

焦點專題 Focus

2019年人氣大排行

想知道2019年觀眾參與熱度最高節目有哪些?以節目分類「現代戲劇」、「傳統戲曲」、「音樂」及「舞蹈」前10名節目;除了節目類別,特別從不同面向統計中小型演出節目排行(依據每場節目可售票數規模定義中小型演出,未包含場館是否開設原有最大觀眾席數之考量),一探2019年觀眾參與偏好趨勢。 中型:可售票數200~799張 小型:可售票數199張以下

-

焦點專題 Focus

是喜新厭舊,還是舊愛最美?

就整體生態而言,作品能夠重演或巡演,是打磨優化與回收成本的機會,而新作品演出則像是產業的研發創新能量,兩者能維持某種平衡比例,生態才是有機且健康。本文透過兩廳院售票系統數據分析報告針對二○一三年至二○一九年在兩廳院售票系統銷售的國內戲劇類節目作品進行分析,從新、舊作的演出規模、演出地區與產值等面向進行觀察與探討。

-

焦點專題 Focus

本地外地看客皆成長 新興劇場帶動藝術消費力

自二○一六年迄今,陸續有臺中國家歌劇院、屏東演藝廳及衛武營國家藝術文化中心的開幕營運,這些新場館對帶動中南部地區表演藝術觀賞風氣,是否有一定的幫助?透過這次的兩廳院售票系統二○一三年至二○一九年數據分析,可以看到這些新場館的確對開發在地觀眾與吸引外地觀眾上有相當的效益,也吸引了許多首度購票進場的觀眾,著實成為重要的藝術推手。

-

焦點專題 Focus

開幕前後藝文人口流動影響

2016年3月屏東演藝廳開幕、同年10月臺中國家歌劇院開幕、2018年10月衛武營開幕,持續關注各地新場館開幕爆發的能量,是否帶動當地及跨區的藝文人口流動?連結「從全台地區 一探究竟」篇章,當表演走向各地區觀眾,呼應數據帶來的線索,答案是否已呼之欲出?

-

焦點專題 Focus

一場瘟疫 揭露原本脆弱的產業體質

台灣表演藝術產業的困境,並非因為疫情才出現,而是早已出現;其風險結構已存在多時,今天只是透過疫情一次體現。對於台灣表演藝術產業長期以來資產累積的缺乏,財務風險的承受能力,乃至於前述平均每場票房的遞減趨勢,能否透過這次疫情進行一次大體檢,並提出系統性的解決方式,提升各團隊在相關財務方面的操作能力,或許是比當前疫情紓困更為關鍵的事情。

-

焦點專題(二) Focus 雲淡風清,還是愈「演」愈烈?

兩廳院售票系統2013-2018分析報告

銷售國內表演藝術票券市場占比最高、也最久的「兩廳院售票系統」,除了是觀眾、場館與團隊間最值得信賴的橋梁外,從去年也開始讓資料庫的數字說話,盼透過售票趨勢變化與購票者消費樣貌,提供業界更多參考與協助。 本次統計調查對象為兩廳院售票系統「購票會員」與「銷售節目」,統計標的包括二○一三年至二○一八年售票趨勢變化、購票者樣貌及消費行為、新場館崛起藝文人口流動等。另外本年度也首度整理出二○一八年人氣節目,讓讀者一窺各類節目的熱銷排行榜。 「票賣的多就一定賺錢?」、「賣票只要跟著熱銷節目學,就一定會大賣?」那可不一定!讓數字會說話,但你也要讀得懂它。這份報告透過分析近年來表演藝術產業的各式曲線,試圖以「量」來勾勒台灣當前表演藝術產業的整體發展。至於成功的秘訣,還是要每個人自己去發現。

-

焦點專題(二) Focus

從數據看表演

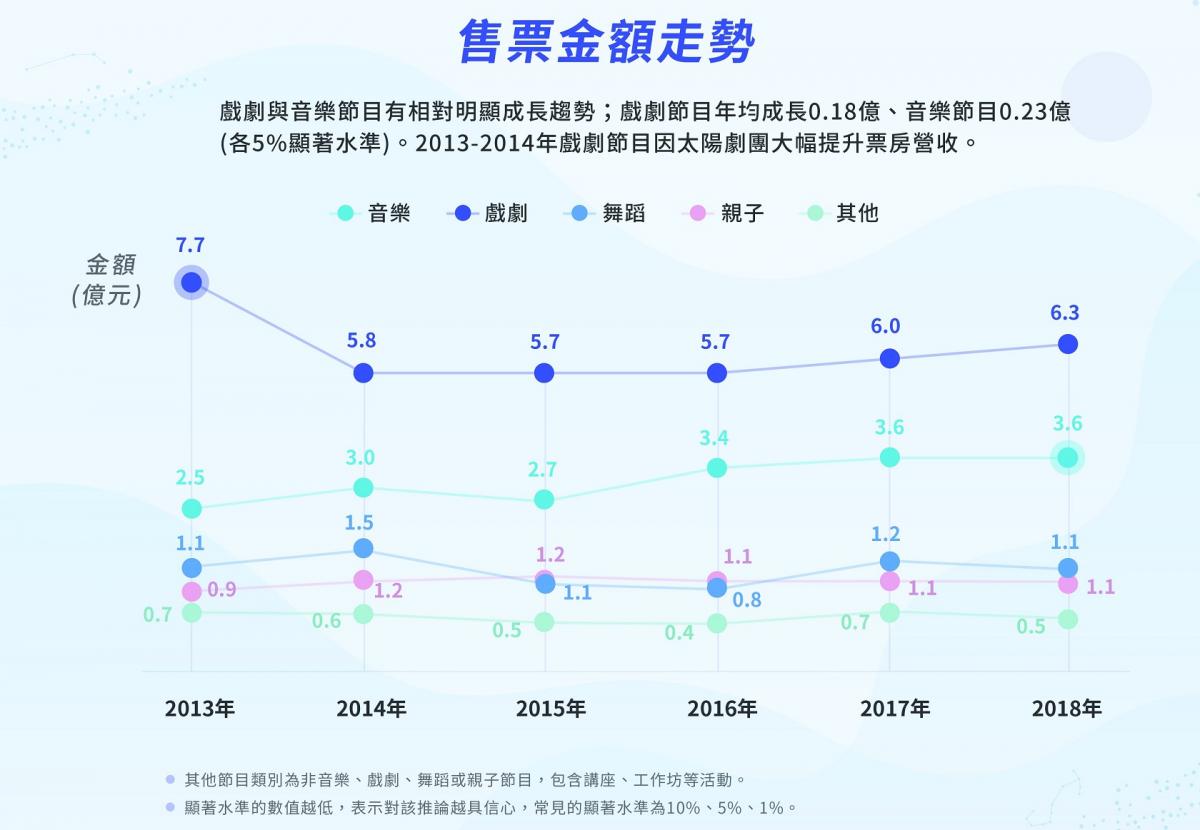

作為全台最大藝文票券售票平台,兩廳院售票系統的資料分析所呈現的產業現況,有一定的代表性。從兩廳院售票系統二○一三至二○一八年的分析報告看來,總場次與總產值的都有所成長,但若將各類節目分開來看,僅有音樂與戲劇類是成長的,而舞蹈類是零成長,值得擔憂。而戲劇類節目的場次成長相較於產值成長為大,全台灣有更多的場次,使得全體產值變大,但每一場分到的產值卻是變少。

-

焦點專題(二) Focus

2018年人氣節目排行

依據2018年節目實際銷售總票券數排名,包含同一節目巡演場次票數,不含節目售票金額

-

焦點專題(二) Focus

新興場館、音樂劇、戲曲 數字解碼生態發展

繼二○一八年首度發表分析報告後,兩廳院再度公布售票系統數據分析結果,內容包括二○一三年至二○一八年基本總體數據、觀眾購票行為,及輔助表演團隊行銷的分析議題。本文從近六年《PAR表演藝術》雜誌的年度表演藝術回顧現象中,選擇受關注度較高的三個關鍵現象,嘗試以此數據分析報告對應現象,進行解讀。

-

焦點專題(二) Focus

一個人人都能創作的時代

無論演出形式如何改變,產量的增加、產值的降低的數據現象明顯地揭露「劇場觀眾沒有跟隨產量的加量而增加,反而形成分食狀況。」面對分食現象,我們難以歸責於短暫的擠壓作用所致,應該正視分食現象可能引發的問題,如產量與創作的維繫(維護核心價值)、產量與品質的維持(維護觀眾觀感)、產量與團隊的演練(共識與默契)及來不及打造的世界觀。

-

焦點專題(二) Focus

活用資訊 爭取未來機會

兩廳院售票系統的數據,對行銷人員而言是值得參考的數據,但能否產生意義?還是要先回到自己的商業模式上去理解。而團隊可運用大數據報告的人口統計變項資料,再補充粉專的社群行為軌跡,建立具體的分眾標籤。另數據說的是過去,活用數據資訊,也可爭取未來機會,打造差異化的定位,建立演出的更大可能。

-

話題追蹤 Follow-ups

打開票房百寶盒 揭密表演市場大數據

卅多年來,兩廳院的售票系統資料庫中累積了過去台灣表演藝術族群的購票軌跡,這次所提供的消費分析集中在兩廳院售票系統網路購票的客群,其餘售票系統或以其他方式購票的觀眾則不在此限。透過近三年的數據分析,我們可以看到市場的趨勢變化、各類演出的票房狀態,從而描繪出各類型觀眾的面貌