成立TAI身體劇場,回應現實

火車奔馳著,發出匡啷匡啷的聲響。被運送著前去哪裡的身體,在各種力量交織下輕輕地擺動,若想保持靜定,反而需要出力抗衡。在這樣的動感中,是瓦旦自己決定,還是身體自有主張?他的雙腳開始踱地,發出蹦蹦的聲響回應火車匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。這是後來眾所周知的「腳譜」最初湧現的頃刻。下了火車,瓦旦拿出筆記簿,把身體回應環境,在被移動中主動踩踏的動作,記錄下來。

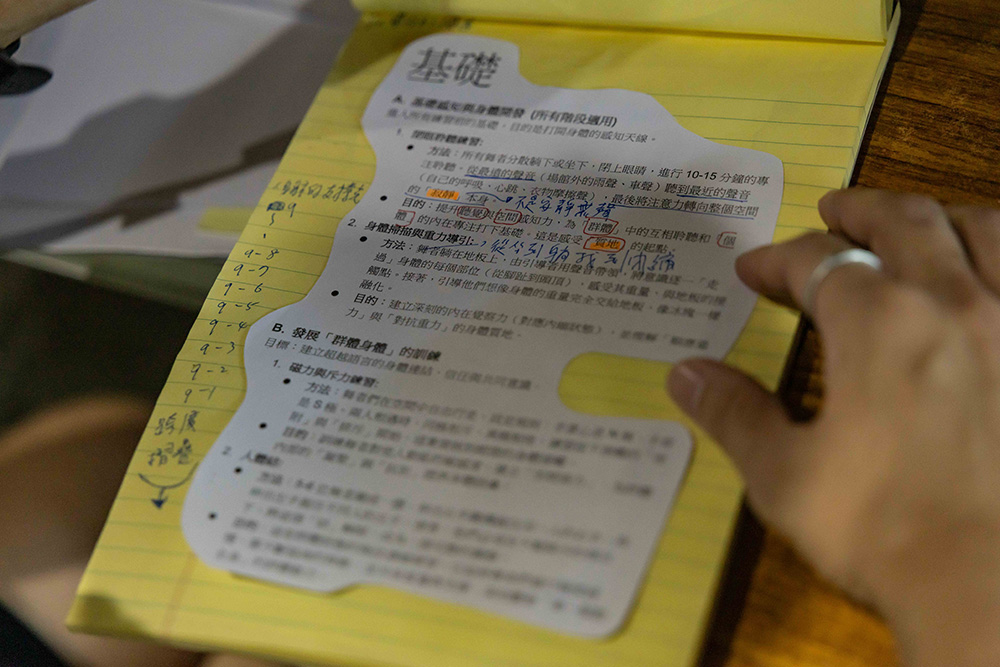

他一口氣寫下66套腳譜(並在往後數年逐漸擴充至82套),裡頭包含在原舞者習得不同樂舞的腳步,那些輕重有別、方位各異的步法,以數字和圖形編寫成一套結構化的身體譜。在原舞者後期,瓦旦曾延攬師資舉行不同身體技巧的工作坊,那時他已在思考作為一個表演團隊,除了祭儀樂舞文化展演之外,還有哪些可能。

TAI身體劇場 作品年表

2013 《身吟:男歌X女歌》(創團作品)、《Tjakudayi我愛你怎麼說》

2015 《橋下那個跳舞》(入圍台新藝術獎)、《水路》

2016 《織布 男人X女人》

2017 《尋,山裡的祖居所》(獲2018 Pulima藝術獎)、《久酒之香》

2018 《赤土》、《用自己的話說》。策劃「夠帶種藝術季」、「100公里俱樂部」

2019 《道隱》、第二屆「夠帶種藝術季」

2020 《深林》、《月球上的織流》(獲2020 Pulima藝術獎)

2021 《混酒》、《開始盜夢》、第三屆「夠帶種藝術季」

2022 《AriAri》、《Ita》(受邀於國家兩廳院「台灣國際藝術節」與印尼艾可舞團共同發表)、《三十五年後的spi》(2022TIFA✕廳院35.藝術行動「2057:給35年後的活存演習」)、《消聲匿跡》、《火車時刻表》

2023 《走光的身體》、《飛天檳榔鎮》、青年藝術行動營《TAI去夏賓朗》、2023Pulima藝術節XTAI身體劇場《夠帶種開幕秀》

2024 《毛利亞》、桃園鐵玫瑰藝術節《遷徙之歌》、2024臺灣舞蹈平台《papak》

2025 第5屆「夠帶種藝術季:洄游」、《最後的隧道》