「虽然大家可能看不出来,但其实我真的蛮孬的。」李劭婕说。

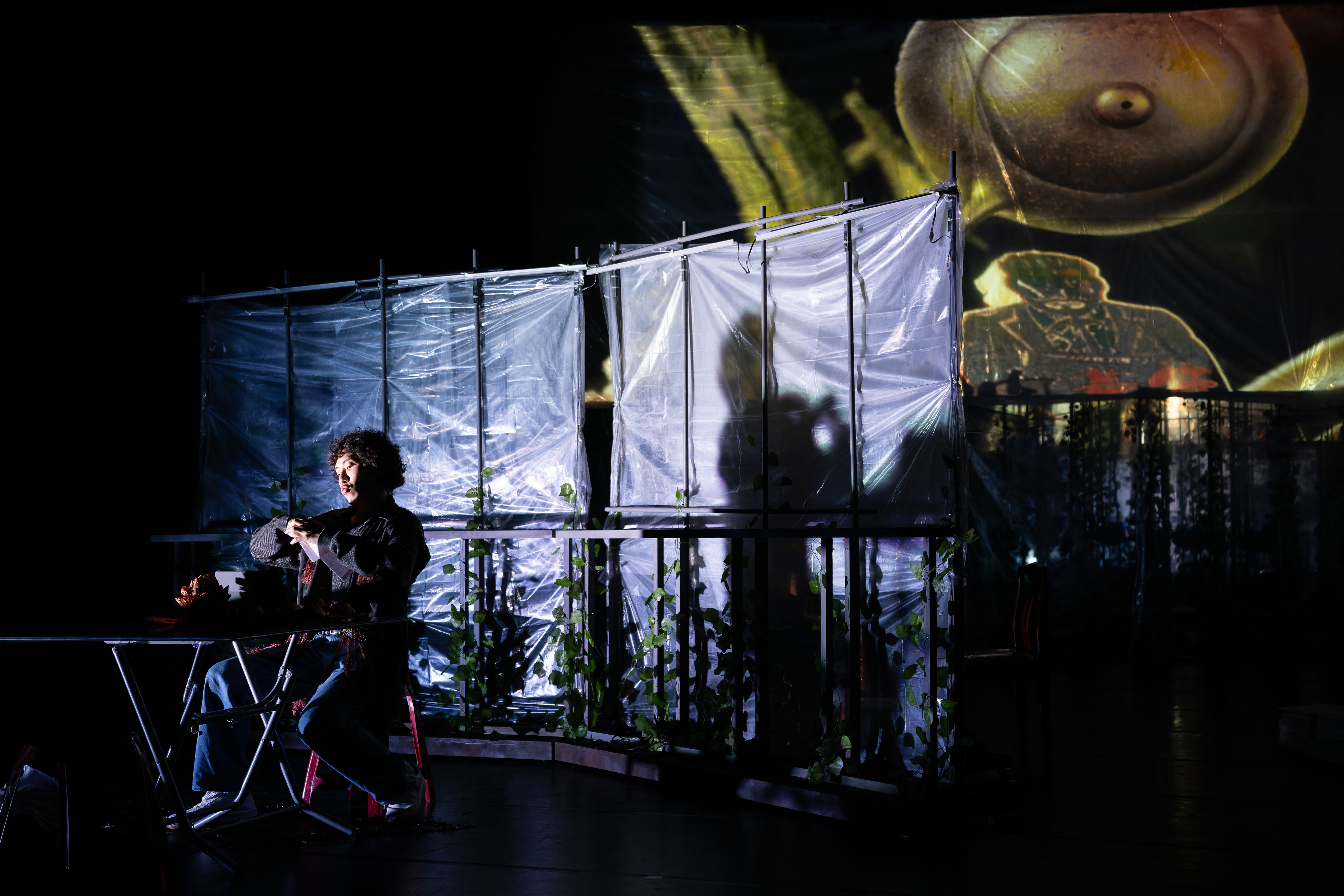

一直到今年,才即将尝试自编自导自演独角戏的李劭婕,其实充满不安。她一边宣传又一边提醒大家「不要太期待」,「因为我真的不知道最后会变成怎么样。」

多数时候,她看起来是那么无所畏惧,总是愿意主动开启各种尝试,例如踏进少年监狱,担任表演老师;又或者几年前开始首次尝试客语诗,就立刻拿到台中文学奖的首奖、甚至获得文化部的补助,开始著手完成自己的客语诗集。

常常是这样的,连她自己都还没彻底厘清某些事,就被推著要往某个地方前进——虽然说,她也知道,那些她畏惧的、心生疑惑地、尚未明朗的一切,从不是因他人所迫,全是她塞给自己的功课。

到底有什么好笑

李劭婕说,总是那样后知后觉的,成长的过程中,有些人会点醒你,那些原以为理所当然地正常,竟然是反常。

她与客家身分的关系,便是如此。

身为客家人,她说:「小时候生活在客家庄,学生族群的弱势团体其实是闽南人,且当时我身边的同学隔代教养得多,跟祖父母辈学来的客语,比我流利很多。」

虽然如此,熟悉的日常却在后来不断被打破。比方说,和国中同学到台中的百货公司,忽然被对方提醒:「在这里不要说客家话,很丢脸。」

又或者,到了高中,同学开始莫名所以地开始仿效客家腔调,其中新竹埔心的客家腔,强化U声,听起来特殊,大家开始因而格格笑个不停。

为何丢脸,为何惹人发笑?李劭婕困惑不语。那时候的她,多数时间让疑问慢慢蒸腾,像是一锅很细的火在炖煮自己。

生命中一路累积的「理所当然」,与困惑的断裂相互冲突,乃至成为演员后,她参与剧团的巡演,演员们经常在私下聊天时特意标签出她的客家身分——不外乎是节俭,小气,对客家料理的各种刻板印象,众人闻之,同样哈哈大笑,唯独她真的搞不懂,「这一切,到底有什么好笑的?」

李劭婕说,她研究所的主修教授林如萍说过一句话:「一个人这辈子能不断拯救自己的方式,就是自嘲。只要能够自嘲,大概什么难关都过得去。」

而当她发现,自己愤怒竟尔无法以自嘲带过,她才意识到,客家之于自己不再只能是理所当然,那些「当然」,正阻隔她与客家产生另一种更深更紧密的连结。

于是,李劭婕想开始朝另一个自己走近。一个深入客家,理解客家,使用客家的自己。

至于她做的第一步,便是写诗。

只不过,连自己都没料到的是,其初生试啼的作品〈跈等你毋知四季〉首次投稿,便拿下台中文学奖客语诗首奖。

李劭婕

表演工作者。国立中山大学剧场艺术学系、台北艺术大学剧场艺术研究所表演组毕业,表演作品触及影、视、剧场,并尝试诗与文字创作,同时从事表演教学与指导。舞台剧作品有:表演工作坊《圆环物语》、《如梦之梦》、《江云之间》;故事工厂《庄子兵法》、《我们与恶的距离》;创作社《孽子》;台南人剧团《Re/turn》。影像作品:《一把青》、《引爆点》、《时下暴力》、《都市惧集》、《影后》。2020年以《乌阴天的好日子》入围第55届金钟奖最佳女配角奖。