「不是翻译,是像翻土。」谈起语言与人的关系,太鲁阁族编舞家瓦旦.督喜(Watan Tusi)这么说。

作为TAI身体剧场艺术总监,瓦旦近年开始全新舞蹈作品《最后的隧道》,并于其中重新思考他与太鲁阁语之间的关系。「我觉得,语言有点像是土。」瓦旦说,翻土的时候,新的土往底下没入、旧的土被翻新见光,来回反复,新旧交融,其间必然会出现缝隙孔洞,对瓦旦来说,他正在以身体转译,表现语言的另一种状态,一面试图贴近、一面重新思考差异。

「所以,为什么我不会用『翻译』来描述语言?因为翻译期待精准,但我希望差异的孔洞自然而然地存在,结束以后也不必多做解释,我们之间的距离就是对于这个语言的思考状态。」

重新靠近语言,修补我的断裂

瓦旦是祖父祖母带大的孩子。年幼时他的父母在台北工作,他在花莲的部落长大,他说:「当时,不会讲太鲁阁语的人才会被族人嘲笑。」

虽然如此,太鲁阁语建构了他童年的基底,仍抵不过他后来、进入体制学习,吸收知识养分而理所当然受的华语教育。因此,就和身边多数人一样,无论儿时接触的语言为何,「第一个让你学会『思考』的语言,好像还是华语。」

——思考。

瓦旦说,后来他开始进行创作、试图重新靠近太鲁阁语的时候,才发现自己几乎无法用「他的母语」来思考,如一个巨大的断裂,这些年他则是透过创作,以各种方式靠近其母语,修补断裂,重新看见这个世界的样子。

与此同时,发现族语及身体之间的紧密连结。

「原住民世界的语言多没有文字系统,都是拼写。所以老人家常常不是用『书写』带我们认识这个语言,而是以身体将每一个词汇对接起来。」瓦旦说,他常跟一些长辈聊天,谈及不熟悉的词汇,对方就自然而然地动起身体,拟声拟形拟态,好像所有词汇都能够找到一个动作的发端。

瓦旦举例:「跳舞的单字,我们叫做『rmgrig』。但就像是所有语言都有多义性,这个字亦然,除了跳舞之外,它也表示用筛子筛小米的状态——筛拣的过程中,小米的壳被打落,去掉不好的杂质。理解这个意思以后,我感觉跳舞本身好像也是让身体的杂质被筛拣,让好的灵魂落下。」

听他这么解释的时候,好像伴随的不仅是画面,而是一种明亮的声音——过筛的小米、气喘吁吁的身体,二合为一,一又裂开成二,如此融合分裂,彰显一个词汇的丰富饱满。

这次在进行《最后的隧道》之排练时,他们也不断经历这种断裂、缝补的无限循环过程。

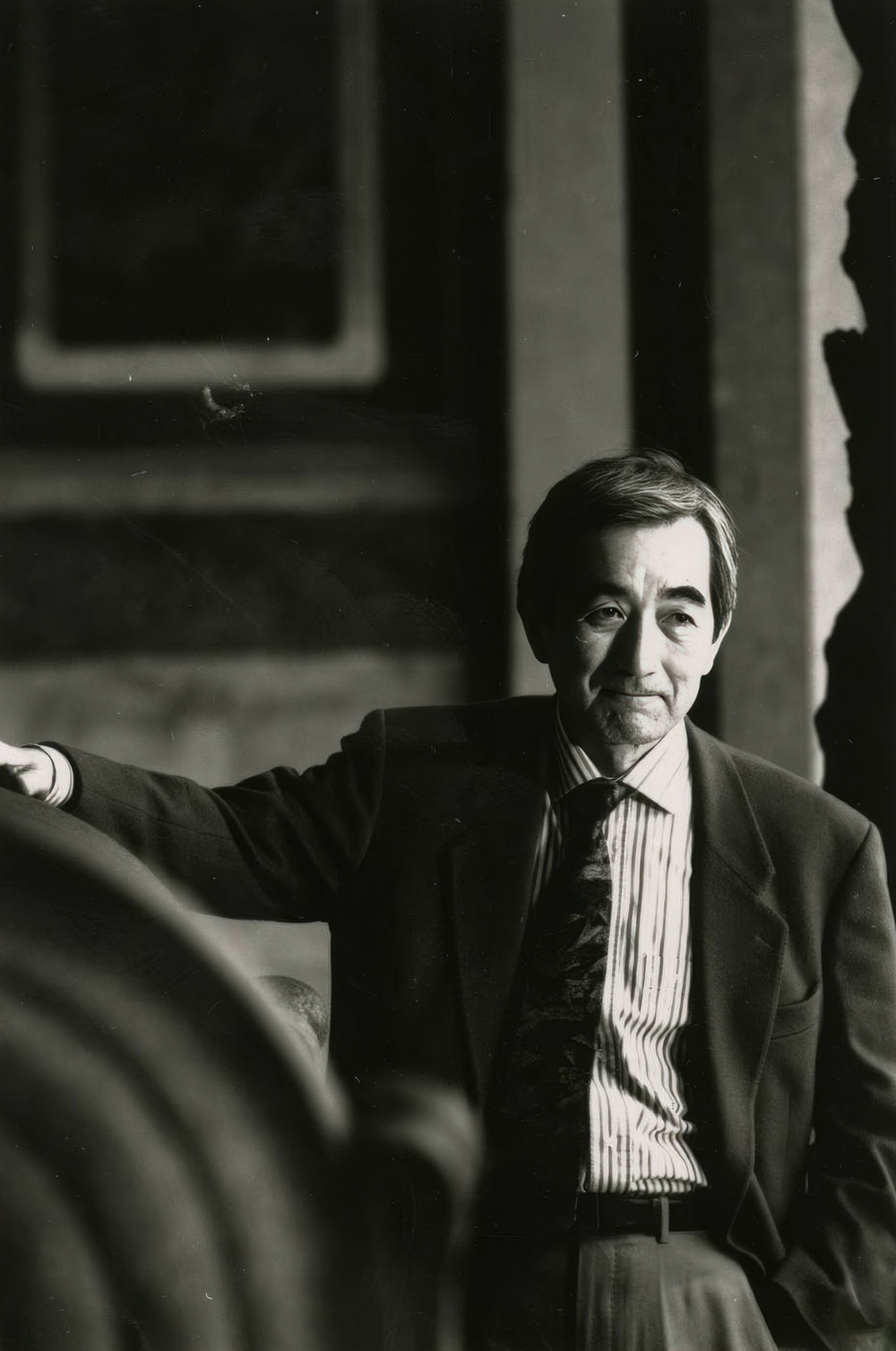

瓦旦.督喜(Watan Tusi)

来自花莲立山部落的太鲁阁族艺术家。原舞者前团长,任职原舞者10余年间,参与多次台湾原住民传统文化之田野调查,于表演、编剧、导演、编舞等皆有相当质量的作品累积。2013年创立TAI身体剧场,成员来自太鲁阁、排湾、卑南、阿美等族,立命扎根于土地之连结,舞团成立之初,在花莲市农兵桥附近的铁皮工寮探索身体语汇。借由学习传统乐舞、观察与生活实践,认识自身与文化的关系,从而思考部落的社会现象、土地问题,以当代舞蹈的身体概念建立对话。