前年春秋之交,我在莫斯科、聖彼得堡和喬治亞共和國的提佛利斯看了六十多齣戲劇、芭蕾、兒童劇和小劇場演出。今年春秋之交又在布魯塞爾、倫敦和法國北部城市Maubeuge觀看了英、美、法、德、意、俄、荷蘭、比利時等國家的二十幾齣音樂劇、酒吧戲劇、現代舞和裝置表演等。在這些令人眼花撩亂的演出中,那些坦誠地直面人生,以惡的本來面目示人的作品,或令人震顫,或發人深思,讓人感受到世界舞台的某些明顯變化,感受到在衆語喧嘩中執著的藝術家們堅定的聲音,感受到敢於深入剖析人類罪惡的藝術家的尊嚴。

在俄羅斯,蘇維埃聯盟解體所引發的民族紛爭與政治、經濟、文化的全面混亂,正日漸顯露出歷史終結的嚴酷性。崩塌的大廈不僅埋葬了舊時的統治者,也埋葬了它的掘墓人。新的政治寡頭和改頭換面的舊政治家正爲權力再分配拼得死去活來,大多數民衆漠然視之,整個社會彷彿患了嚴重的政治疲勞症。揭露前政權的虛僞、腐敗、罪惡的政治戲劇,如莫斯科藝術劇院的《狗心》、塔甘卡劇院的《活生生的》、中央兒童劇院的《澡堂》、聖彼得堡小劇院的《晨星》……仍在上演,但除了增加舊傷口的隱痛之外,已缺少更深刻的啓示力量。一種憂鬱、茫然、無所適從和生存的荒謬感正籠罩在社會中那些稀有的敏感的知識分子的心頭。

莫斯科市蘇維埃劇院的小劇場裡,兩三年來一直在演出卡繆的《卡利古拉》。古羅馬的暴君卡利古拉被塑造成集瘋子與小丑於一身的聖人。他強佔他人的妻子、逼迫反對他的老貴眼服毒自盡,在大庭廣衆之中將尿撒在廷臣的身上,不時戴一頂滑稽的破帽子,衣衫不整地蜷縮在旮旯裡,有時臉上撲著白粉、戴著女人的假胸、拙劣地摹仿舞蹈演員的動作、跳躍著穿場而過……他故意將世俗世界的平庸邏輯推到荒謬的極致,以此去戳穿人性的虛僞與世人的種種假象。他儼然成了荒謬的代表和惡的化身,在製造他人死亡的同時,淸醒地走向自身的死亡。

洛曼.維克丘克劇院則將讓.惹內(Jean Genet)的《女僕》歌舞化,同時運用布偶、獨立表意的佈景、滑稽模仿等手段,突顯其荒謬的內涵。演出者在觀衆入口處和舞台右側出口各安置了一個與眞人一般大小的偶像──卑恭的僕人形象。舞台的正面和左右兩側鑲嵌著三組巨大的鏡子,幾乎佔滿了整個舞台後景。演出由臉上撲粉、上身赤裸的男舞者扮演全部女角。序場更是以戲謔的手法,摹仿舞台演出的俗套:出場、獨舞、雙人舞、群舞、掌聲、謝幕、再次響起掌聲、再次謝幕……演出者巧妙地將偶像、鏡子、扮演……這類作假、虛幻的事物重疊並置,虛假套著虛假。正如我們生在的這個世界,找不到任何本質,根本沒有眞實可言。

荒謬戲劇產生於五、六〇年代。在世界範圍內,荒謬戲劇己成爲「新古典」。然而在前蘇聯和東歐各國,荒謬戲劇仍方興未艾。原東德劇作家海納.穆勒(Heiner Müller)的《哈姆雷特機器》,波蘭劇作家姆格若克(S. Mrozek)的《脫衣舞》等都充滿著強烈的荒誕感。莫斯科塔甘卡劇院演出的《大師與瑪格麗特》和列恩考姆劇院演出的《對亡靈的祈禱》,也讓人在賢愚混雜、美醜並置的怪誕故事和令人震驚的血腥罪行背後,感受到我們生存的這個世界正在逐漸變得荒誕。以往那種僅僅屬於藝術範疇的荒誕正在不斷闖入現實世界。世界正在上演一齣瘋狂的戲,或許比荒謬劇劇更荒謬。

人無法消除罪惡,但必須抗拒被罪惡呑噬

九〇年代的西歐舞台,是一個熙熙攘攘、五顏十色的超級市場。沒有主潮,也沒有新的大師出現。美國的羅伯.威爾遜、英國的彼得.布魯克、德國的彼得.斯坦因和法國的太陽劇社等,都曾從不同的層面,努力探索劇場空間的多種形態,挖掘戲劇獨特的藝術魅力,但一、二十年前那種將觀衆直接捲入演出之中的全景戲劇,那種以冷靜的語言對社會罪惡進行陰沉的、無能爲力的嘲諷的絕望喜劇已逐漸退潮。倒是一些處在邊緣的小劇團和一些不知名的藝術家,不爲世間的罪惡所嚇倒,更勇敢地深入到人性的罪惡之中,揭開人心最隱密的角落。他們澈底地打破了傳統與現代,現代主義與後現代主義的界限,爲我所用地將各種技法語彙疊用、拼貼在自得其是的舞台上。新奇、怪異、驚世駭俗已不再是他們取勝的手段。敞開心扉,暴露靈魂,在沉倫與精神困頓中表現惡與道德的複雜性、多樣性,成了最引人注目的新特色。

在Malbeuge和布魯塞爾國際藝術節上,美國「國家馬戲劇團」演出的《頑固的白人右派》Tight Right White,以其粗俗、潑辣、以爆的MTV風格和無所忌諱,無所遮攔的坦然,吸引了衆多的觀衆。

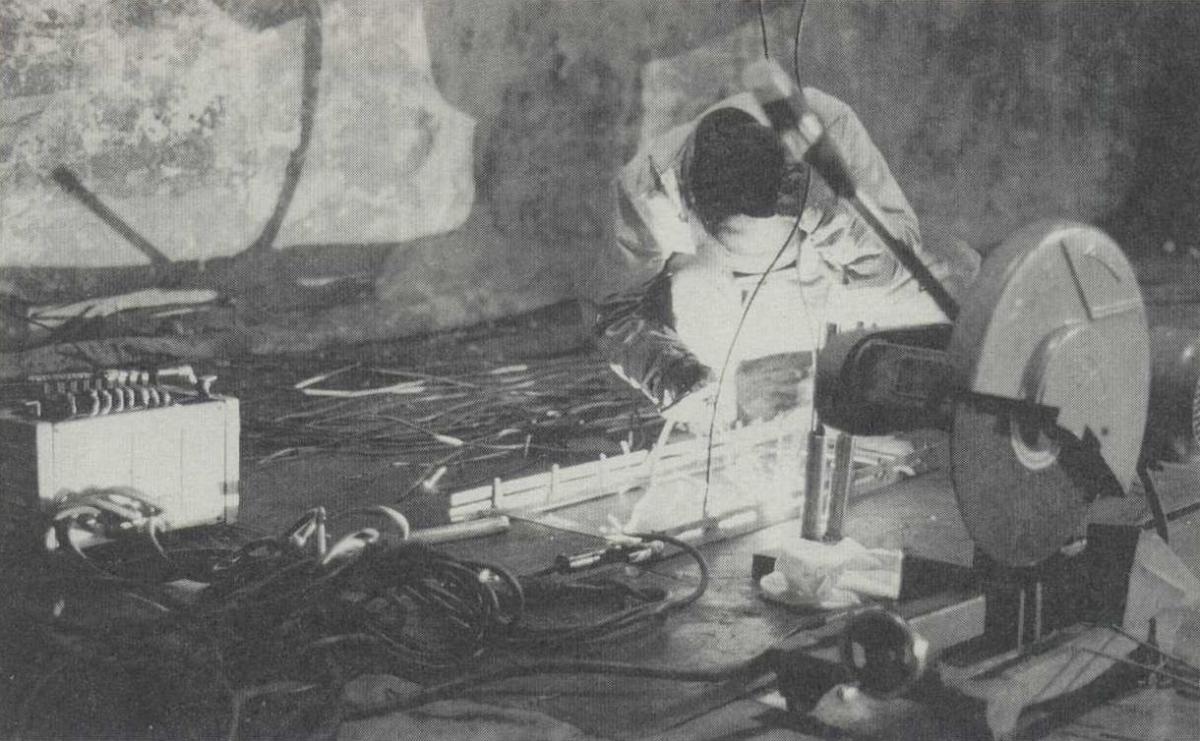

演出是在一個廢棄的大倉庫裡進行的。觀衆席地而坐,凹型舞台將觀衆包圍在其中,觀衆的身後是一字排開的三架電子合成器。鼓聲、爆炸聲、爵士樂、搖滾樂震耳欲聾。正面大銀幕、銀幕兩側相互對稱的兩個大視屛,以及在右側台的白色幕布上,同時或交替放映紀錄片、愛情片、警匪片、色情片的片斷或靜止鏡頭……對觀衆的視聽感官進行狂轟濫炸。演員在觀衆正面和左右兩側的至少七個演區進行表演。音樂、舞蹈、對話、影視投影、雜耍……以一種類以MTV的快速節奏交替呈現,讓人感到劇情就發生在你的周圍、你的身旁,且不暇接,血脈賁張。

整個演出由一系列片斷性的生活場景和舞蹈動作組合而成。它通過性控制與性反抗,表現黑人受侮辱、受迫害的歷史以及他們的奮起抗爭。演出中充斥著大量的粗話、裸體、半裸體、猥褻動作、暴露性器官。女演員拉開上衣和短褲,面對觀衆,露出恥毛和陰部,以一種挑釁的態度不斷扭動屁股。黑人男演員揮動著極其誇張的陽具(道具),將白人按倒在地,扯下褲子,在一片吶喊聲中將「陽具」揷進白人的屁股……引起人們震驚和思考的,不在於演出充斥著大量粗俗不堪的動作,而在於這些被世俗僞善的道德視爲「猥褻」、「下流」、「惡」的狂烈動作,充滿著對「善」的挑戰與反抗。它刺痛僞善者脆弱的神經,呈現某種惡之花、惡之美。

法國盲點劇團演出的《談話片斷:天生我材》Conversation Pieces: Les Gens Son Formi-dables一劇中,惡被表現爲先驗的、普天下人人皆有的屬性。善對惡的依賴和醜包含著美,在不堪與無奈中,旣透出某些迷茫,也透出某些微光。

演出是在一個很小的劇場裡進行的。在三面高牆所構成的半封閉的狹小空間裡,除了後區有一架普通鋼琴外,舞台上空無一物。一群挺胸凸肚、高矮胖瘦相差懸殊的男女演員,在台前站成一橫排,自報家門,逐一訴說自己的簡歷和對性關係、性虐待、同性戀等的看法。他們的表演毫無做作、毫不掩飾,將備遭挫折的人生、最不可吿人的隱秘、性關係中的尶尬與不堪,平靜而坦然地訴諸觀衆,其中包括變態性愛快樂可怕的駭人溫情、變性人交織痛苦與希望的哀歌、人老色衰的失落與噓唏……演出旣使觀衆感到不安,又使觀衆感到親切。演員直面觀衆,坦誠地與你交心,你難以迴避。它令怯懦者畏縮不前,也使誠摯者對惡獲得眞實的、脆弱而善的體會。

一個多世紀以來,戲劇舞台上展現了無數頹敗、混亂、顚狂的世界圖像。史特林堡在《魔鬼奏鳴曲》中,把社會描繪成由一群浪蕩者、性慾狂、騙子、吸血鬼、死人、木乃伊亂七八糟雜湊而成的妓院、瘋人院、停屍間。在布萊希特的《三便士歌劇》中,世界成了一個精神墮落的罪惡淵藪,每時每刻都在產生罪惡並把人變成罪人。在讓.惹內的《陽台》中,人性只不過是一重套一重的扮演,現實生活比伊爾瑪夫人妓院裡的性幻想遊戲更虛假。

不再善/惡、美/醜二元對立的藝術

今天的戲劇家們,也在舞台上展現醜陋、粗鄙和罪惡。與以往的藝術家們不同的是,他們極少以一種善/惡、美/醜截然對立的二分法去看待世界與人性,也不把人在世俗世界所承受的苦難當成是爲了贖罪,爲了重回上帝懷抱所付出的代價。他們把善、惡、美、醜都看成是雙重的、多重的,因此對惡、對醜懷有一種更爲矛盾、更爲複雜的情感。

荷蘭信任劇團(De Trust)演出的Vor-meloos,表現在一個小酒吧裡,一群粗鄙、庸俗的酒客,將一對富有的、穿著入時、文質彬彬的靑年男女視爲異類,將他們剝光衣服,當衆姦汚,然後吃肉舔血、敲骨吸髓,飽餐一頓。然而這群滿身、滿手、滿臉沾滿鮮血的食人肉者卻突然對被他們殘殺、吃掉的靑年男女產生憐憫與敬畏,在屍體四周點著蠟燭,爲他們舉行祭奠。這是一齣十分殘酷的戲劇,觀衆目光所及的是長時間擺在舞台中間的兩具開膛破肚、血肉模糊的屍體。但你又很難同情被殺的靑年男女,他們趾高氣揚、隨意揮霍,比芸芸衆生更闊綽也更虛僞。

同時的,在彼得.斯坦因導演的《俄瑞斯忒斯》三部曲中,前兩部都有十分血腥的殺戮場面:亞岡曼農被他的妻子克呂泰墨斯特拉所殺,克呂泰墨斯特拉和她的情人挨癸斯托斯被她與亞岡曼農的兒子俄瑞斯式斯所殺。舞台上都是血流如注,謀殺者、復仇者渾身濺滿了鮮血。

在盲點劇團的《談話片斷》中,舞台上堆滿了花生殼、果皮、橙汁、麵條、紙屑、破碎的杯盤殘片……人的生存環境有如一個骯髒的垃圾場。

的確,在今天的西歐舞台上,充斥著大量的嘔吐、大小便、殺戮、裸體、手淫、性交動作……比以往任何時候都更骯髒、更血腥、更色情。但它們的優劣、深淺、高下各有不同。因爲惡、醜、髒本身並不具有美學的意義。它們只有在「惡的意識」、在「審醜」的凝神觀照之下,成爲人類自審自察的鏡子,才有價値,才値得去表現。法國詩人波特萊爾早在一個多世紀前就說過:自知的惡,不像不自知的惡那樣可憎,而且更接近於消除。

今天淸醒的藝術家已不再把希望寄託在對惡的消除上,不再爲虛假的遠景所陶醉,它不再被無處不在的罪惡所嚇倒。人無法消除人性與世界的罪惡,但必須抗拒被惡所呑噬。旣認淸善是惡的另一副面孔、惡對善的挑戰可能是一種美,也看到惡的放縱必定是一種麻醉與沉淪。因此,展現在舞台上的惡不再是單一的,而是充滿著悖論與複調。正是它的矛盾性與含混性,使觀賞者如臨歧路,難下截然的是非判斷,發散出一種令人有所思、有所悟、又說不淸道不明的藝術魅力。

文字|林克歡 中國青年藝術學院文學顧問

敞開心扉,暴露靈魂,在沈淪與精神困頓中表現惡與道德的複雜性、多樣性……