…這樣的環境,使我感受到一種對表演藝術的尊重:行政對創作的尊重,創作者對自己和工作人員的尊重,所有在演出系統網路上的各個單位,相互交換立場合作,面對的是演出。和我在台灣的大多數演出經歷實在大異其趣。

這次到比利時的確是開了眼界,倒不是看到什麼偉大的演出或宏偉莊華的劇院,而是看到了各式各樣的創作動機和實踐過程。整個表演場地的設計安排,依表演的作品特色而加以規劃,充分發揮了場地空間與作品的濃度與氣息。比方說,有的戲在一個破舊的倉庫中演出,雖破舊,但安全又有特色,有的戲在一個廢棄軍營的伙房中演出,空間與劇情配合得相當出色,有的僅在非常小的劇場中演出,有的則在對號入座的室內冷氣沙發座上看戲。幾乎每一場都有九成以上的觀衆,大多數則是一票難求。

據說這樣一個來自十六個不同地區國家的三十三個表演團體和個人,把布魯塞爾這個城市中所有可供表演之處全用上了。

一個提供充分交流的空間

在主辦單位的悉心規劃下,每個表演團體的檔期、搭配得宜,使得參與的團體可以在演出之後,仍有機會觀摩他人的作品,每晚演出後,主辦單位特別安排的一個類似Pub的地方使所有與會的人員都可以盡情自由的交談,可說是充分達到了交流的目的。這其中有表演團體的成員、有觀衆、有各國經紀人在穿梭著。大家什麼都談,談作品、談文化差異、談如何取得經費等等。在這樣的過程中,似乎感受到一種完全的交流和開放的空間。在台北,一個「國際藝術」節目的演出和觀衆、創作者、工作人員幾乎沒有什麼關係似的。只是演出,演完了,看完了回家。在比利時的體驗則充分顯示出主辦單位的用心,使交流落實,並由於充份溝通進而提出下一波表演藝術的可能性,這樣大的空間,使不同的意念能彼此撞擊、衝突、融合,新的契機於是有可能出現。

在整個參演的團體或個人之中,除了比利時的羅薩斯舞團和美國的模斯.康寧漢舞團早已是世界上赫赫有名的之外,其中大部份的團體對西歐本身和西歐以外地區的觀衆,可能都很陌生。而名單中,我們印象中的表演藝術大國或團體也不見幾多。倒是像羅馬尼亞、丹麥、伊朗這樣在我們一般對歐洲表演印象之外的地方表演團體來了不少,且各具特色、各有各的濃度與醇厚。許多作品所呈現的跨國、跨文化差異,著實展現了不同的風采。

不可以這,不可以那……

這樣的環境,使我感受到一種對表演藝術的尊重。行政對創作的尊重,創作者對自己和工作人員的尊重,所有在演出系統網路上的各個單位,相互交換立場合作,面對的是演出。和我在台灣的大多數演出經歷實在大異其趣。相信有從事所謂「小劇場」這樣活動的經歷的朋友,一定有類似的經驗:「我們這裡,這個不可以用,那個最好不要用,不可以用火、不可以用水、不可以這……不可以那的。」在我們的劇場工作環境常遇到用價値標籤來界定藝術的階級,諸如「專業與否」?有沒有名氣、是不是什碩士、博士之類的做爲區隔藝術創作層次的內在價値系統,而沒有心放在一個演出本身的問題上。這樣的現象,突顯出了劇場文化對劇場本身的影響和差異性。在歐洲,劇場發展多少年了?台灣呢?但歸納起來,劇場是以人爲出發點的,而不是以「專業」、「國際」、「名氣」做爲藝術層次階級的劃分。人退到這樣一個標籤形式之後,徒留冠冕之殼而形於外。

任何一個藝術都有其活動的目的和動機。通過演出的整體呈現,才看得出到底是個文化藝術的買辦市集還是藝術創作的沃土。

這次的布魯塞爾藝術節特別規劃了中港台專題,來自兩岸三地的「中國人」剛好可以相互觀摩,對歐洲而言這樣組合是頭一次,引起各媒體、經紀人和觀衆相當的興趣。畢竟,能一次看到來自同一個母文化的異質性演出,實屬難得。然而一場中國文化的異質演出因爲中國大陸「戲劇車間」的導演和監製臨出境時,遭中共禁止,引起相當的震撼,所有的目光瞬間集中到「中國」身上,加上「戲劇車間」的作品又以文革爲主,更是讓歐洲人同情關照不已。因此,讓大陸年靑藝術家參與演出似乎代表歐洲人民對被中共禁止的藝術活動的聲援。相形之下文化中國下的台灣、香港不再是「中國」;「北京」才是中國。在這種情緒下,相對的,所謂同一個母文化下的異質演出顯得有些滑稽。香港、台灣去的朋友也都感受到一股怪異的氣氛──「我是誰」?香港方面有些人開始自覺到這樣的文化政治迷思,當然也有人開始熱烈而積極的靠攏北京,似乎明天就是一九九七似的。台灣去的朋友倒是相當冷靜地面對,重心仍放在演出和相關活動上。

面對歐洲觀衆交流實況

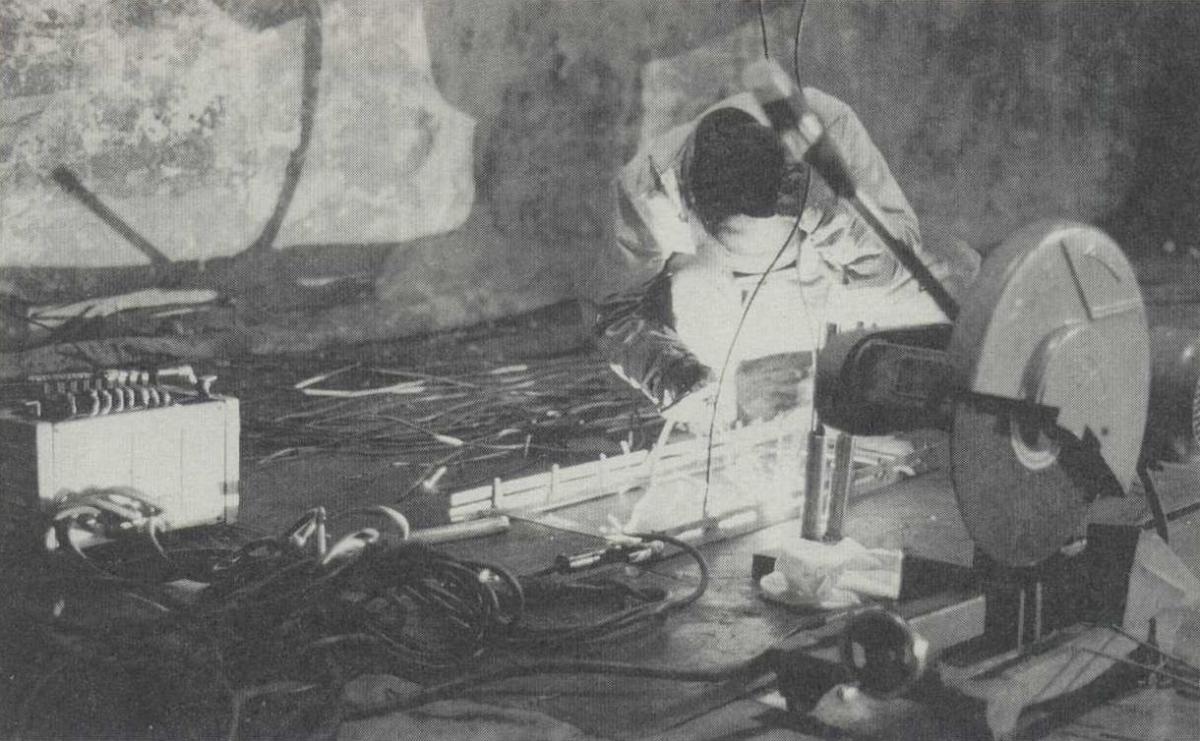

台灣去的表演團體一是李天祿大師的布袋戲團,一是臨界點劇象錄劇團。李天祿布袋戲團演的是白蛇傳,精湛的技巧,團隊默契加上民族文化和區域性地方色彩,使得演出精采奪目,全場雀躍。好一幅喜悅躍然的景氣。難得的成功。臨界點演的也是改自白蛇傳的《白水》。四個男人的白蛇傳,傳達出完全不同的氣息。演完時,舞台燈漸暗,一直到完全暗完,燈控打開觀衆席的燈,觀衆出奇地安靜坐著。三分鐘了,工作人員開始納悶了?演完啦!怎麼會這樣?席中一個中國臉的,左顧右盼了一下,很謹愼的把雙手合掌於胸前,很謹愼的拍了一下、二下,漸漸的,觀衆跟著拍手,直到全身被水淋透的演員出來謝幕時,掌聲愈來愈大、愈來愈大,觀衆掌聲持續著,又加上了當下討論的聲音、交談的聲音,戲只有四十分鐘,觀衆在場外談了四十分鐘。後來經過翻譯才知道,暗燈時,觀衆還在戲中,那樣的黑暗並不是暗示結束而是延續著整個演出氛圍,觀衆需要時間延續這樣的過程,直到觀衆席的燈打開了,有人意識到演完了,漸漸的大家才知道,眞的演完了。

在漫長的交談討論中,當地觀衆所提出問題,總結歸納起來可以概略分爲㈠演員是怎麼訓練的?㈡這樣的演出形式倒底該叫做什麼?㈢那些動作是「太極」還是「氣功」?還是「道」、武術?㈣你們這個戲是「儒」?是「老子」?是「佛」?㈤這是不是在中國文化下談論同性戀的作品?大體是圍繞在這樣的命題中交談著。這些問題著實令我們嚇了一跳。原來西方人看東西也會用那麼大的範圍涵意的名詞界定自己的解讀系統。根據新聞局駐比辦事處的翻譯表示,有一位比國漢學家在看完之後表示:「看到了中國文化在後工業資本主義化之後的新興文化現象。」這使我想到在台南演出時一位觀衆提出對《白水》的看法:「法海是國民黨,小靑是民進黨,許仙是統派,白蛇是獨派」。

三場演出之,最後一場我們當下舉行了與觀衆透過翻譯的直接對談,所談的不外乎上述五點範圍,有二位觀衆是一對四五十歲的姐妹,坐了很久一直到人都快走光了,她跟翻譯說,不知道我們在演什麼,(電腦字幕當機)但是她可以感受到那種抵抗壓迫的血淚交心和人天生的悲憫。這樣的演出反應,可能不是什麼「極爲成功」、「盛況空前」、「廣受歡迎」的寫照,然而確實拓展了臨界點的視野空間。

文字|田啟元 臨界點劇象錄編導

有一位比國漢學家在看完(《白水》)之後表示:「看到了中國文化在後工業資本主義化之後的新興文化現象。」