兩岸三地的藝術展示了三種不同的文化覺醒。香港沒有家的感覺,致最需要抓一個白紙黑字的身份保證。台灣的文化包袱畢竟磨不掉歷史的記憶,陷入現代遊戲吊詭的困局。眞正的人文創造是生活,是沒有身份覺醒的家園。中國劇壇的新一代可能會成爲最有份量的活的實證。

三個性格迥異的劇場,一次異地的緣份,相聚在歐洲這片中立地帶:比利時。

緣起,是首屆布魯塞爾國際藝術節的中國焦點:揉合中港台三地藝術於一週。有劇場,舞蹈,攝影和詩的結合,也有電影和座談,資料庫和通訊中心,及年靑藝術家駐節計劃,及兩本譯成荷蘭文、法文的當代中國文學專集。多元化似乎是開放藝術文化創作胸懷和空間的必要養份。這個小型的中港台藝術節,浩浩蕩蕩走到地球的另一邊,五月相會過後,可想起是時候歸家了嗎?

各有各的文化背景,孕育了各自的藝術素質。雖然對於西歐思維而言,中港台都是撑著同一名目的中國傘;然傘子是擋晴,擋雨,還是擋雪,大概連撑著傘的也一時弄不淸楚。中國這個名目好大,國家、民族身分越來越複雜,越難尋得代表性這回事。一個地方的藝術亦因而只能反映該地的一些面貌。觀乎中港台三地之藝術,猶見三種風景,三份脾性,也許可以反照幾分民族性。

這裡想從中港台專輯的三個劇場談起。

三地的劇場演出分別是香港進念二十面體的《香港二三事》;台北臨界點劇象錄的《白水》;及北京戲劇車間的《零檔案》。

政治與權力的博覽會──進念二十面體

進念早已是香港前衛劇場的大哥大,敲響創意和挑戰權力的革命鑼鼓,在政治與藝術邊緣燃起的燈是紅(禁區?)是綠(通道?),對社會、對政府、對觀衆、抑或對自家,進進出出、前前後後也亮相了十二年,不是變成一代宗師,便是硬化成殭屍!這回進念安排了一場遊藝。安排的,是觀衆的視點,聽覺的方位,還有思索和閱讀的導向。英文劇名不單是《香港二三事》,而是《二三事……你想知道有關香港的》(我順繹了英文的語法)。去年在港演出的是鋪排一段中英交談、機場紛爭的歷史舞台;今年,卻是安排並塑造台下的觀衆認同。入場派發的劇照名信片是指導觀衆如何解讀台上的動靜:紅地毯等於歡迎、送別、榮譽、制約;乒乓球標誌新世界秩序的開端;行李是入境、回憶、主權、負纍;公衆廣播是什麼;檯是什麼;舞台是什麼……名信片的背面是致港督及香港市民的公開信,是要觀衆承認雖不出自自己手筆,卻心甘情願簽署投寄的陷阱;然後尙有指引觀衆聯想方向的問題卷,連去年那場刊小冊裡仿製毛語錄封底的痕跡也消失了,變成今天純粹的進念語錄。

我看到一個劇場(或藝術)創作的大忌,就是創作者太自覺表演策略及敎化權宜了。敎人詮釋的意圖大大摧毀了接受藝術的意識,把潛意識中自由聯想的空間扼殺掉。藝術解讀的指引其實是帶暴力的權力遊戲。令人失望的是此舉與進念十二年來力主留給觀衆大量活動空間的宗旨相違。進念藝術的死亡大抵就在那十六張檯結構性的收放分合中奠定了。進念的再誕生犧牲了藝術,換上赤裸裸的政治議程,及公開搜獵群衆的信任。場內不住自嘲,叫人留心,當心,小心,不外是別有用心。是一場不爲收集聲音,卻積極爲觀衆配音的大騷。懸掛半空的四字眞言,黃得可愛的乒乓球,黑烏烏的背囊;場外紀念品攤裡,花樣百出的反革命襟章,千萬罪人T恤、紀念集、CD……看得歐洲人心花怒放。一個進念博覽會,一個政治陷阱。觀衆從公開信中知道港府不支助這個「非常低財政」的演出自然替進念不平,卻對財政如何地低毫不知情。去年的演出正値中英爭拗之巔,也逢文康廣播科發表藝術政策報吿的諮詢期,是故大發劇場感染的張力,無需敎育切身處地的觀衆;今年將香港的政治舞台空運到歐洲聯邦,卻賣起藝來。藝術爲政治而犧牲,大抵只能說一句進念完了,它已變成了一個扣上藝術襟章的政治團體。台上,是移形換影;台後的廣播與技量才是主角。

主體與破格的脫變吊詭──臨界點

再看台灣的臨界點,感受兩樣。又是一個饒富創意及爭議性的實驗劇團。未看《白水》前是充滿好奇的,知道是來自文學、戲劇及視覺藝術背景的四個年輕大男孩,企圖將經典《白蛇傳》蛻變成爲一個探索愛、欲、權力和性四個纏綿人生的大課題演出。明顯是搞顚覆的實驗。也聞說四個演員爲探求一套嶄新的身體語言,特地跑到山間河邊練習,發展出一組組創意的肢體動作。看他們在布魯塞爾的首演,卻比想像中的規矩多了。無疑是一連串甚有創意的舞蹈,配合傳統綺雅的文辭頌奏,本就是相當有苗頭的創作。據聞在台公演時觀衆的反應異常強烈。傳統與立新,主體與破格的對立,本來就是台灣的一個民族大結。變格是台灣觀衆渴求的藝術養份。然而,上代的藝術變格畢竟都負起了一段流離歷史的債,力求平反和補償的心態難免令藝術的心沉了重了;新一代要從傳統中翻身,創作的根游離了歷史的洪流,要上岸棲身,問題不再只是如何替自身定位的關注了,而是自我身分的確定及推崇,帶著濃濃現代主義求破立也求捍衛的色彩。臨界點在《白水》中力求突破語言框框,跳躍出來的卻是非常講求板眼對韻,結構與形式交疊的另一個框框,另一道迷牆。

前衛藝術在本世紀初相信的是藝術語言自身的內在純粹性。《白水》裡的身體語言在形式上破了演釋經典的格,破了主體便是釋放自由,然後爲成就自我又得建立一套新語彙。走回現代主義藝術所拆破的一個主體而立即又陷入另一個主體自我中的必然吊詭。板眼鮮明,唱腔做手,有文有章,結構出奇地嚴謹,聲線、音量、表情控制得過份緊張,把原可擴增的張力都收緊過來,甚至連光影的性格也規範了。刻意的燈「色」設計,紅與綠的人神權鬥反顯得格套與保守,逃不掉浮世繪和黑澤明太執著的日本式痕跡,以超現實色彩表現淹沒了主體的現實,卻反而令觀衆留下刺激感觀的短期符號記憶與印象,一過便是淡忘,遺棄的正是那份刻意經營。如此形式上的變革不難勾起觀衆立然的高潮反應(至於那些聽不懂國語的歐洲觀衆可得另計),然純結構與符號象徵變玩出來的作品,除在原創意味上十分好玩,帶來一點期待以外,由於破格之意未能盡情盡興(不像後現代前衛劇團如美國伍斯特Wooster及Dar A Luz的放肆與徹底),發展的空間頓然收縮,劇場的感染力亦大爲退減。

活出來的劇場──戲劇車間

如果妳/你相信劇場藝術的力量在乎活出人的尊嚴的話,則中國劇壇的新一代可能會成爲最有份量的活的實證。來自北京的邊緣實驗劇場戲劇車間的首齣創作《零檔案》的首次公開演出,是在比利時首屆藝術節裡誕生了。在自家國土裡沒有緣份公演,總有難訴的遺憾。然戲劇車間就是那麼的沈沈實實,監製和導演在候機室被扣押未能如期出境,劇場團員不張不嚷,堅定冷靜地把戲好好演完,將遺憾化成滿有眞誠的美。導演是流浪北京的獨立藝術家牟森,年前成立了實驗劇團戲劇車間,把在中國備受爭議的傑出詩人于堅的長詩《零檔案》,立志改編成戲劇。原本找了三位受過正規戲劇訓練的演員,效果卻差勁,都因爲他們太會/只會演戲,活不出劇場的生命,結果另選了三位未受過演戲訓練的人來嘗試。看中的,固然是他們都不是演員,卻是熱愛生命相信藝術的心靈。

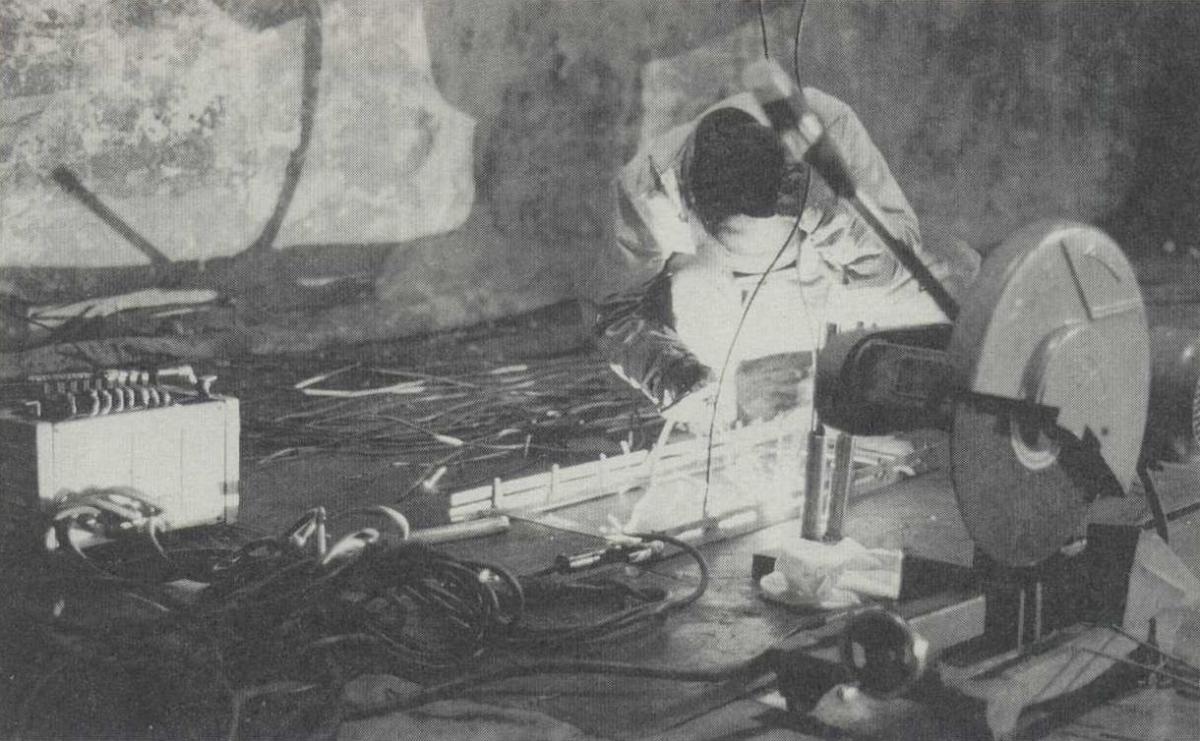

劇是非常的簡單。兩個穿著工人服裝的演員,一個(吳文光)從始至終都只有一個目的,就是要吿訴大家他爸爸的故事,由幫國民黨開轟炸機到當會計到後來被派往農鄕下放受思想整頓與批判的故事;另一個(蔣樾)則自顧自在台的後方專注燒焊,將許多的鋼條焊在長方鋼架上,造成許多鋼條座。第三個女演員中途出出入入,播放噪音,搬椅子,自顧自地靜坐,麻木地聽著鬧過不停的無意義的人聲,及《零檔案》詩部份段落的宣讀,最後搬出一箱箱的蘋果和蕃茄,逐一揷在豎立的鋼條上。各自的活動似很獨立,卻相互影響著對方。劇中突然大家一起開動大型風扇讓好長的白綢子在劇場飛舞;也突然收起了劇場的光放送嬰孩接受心臟手術的電影。燒焊演員最後突然朗讀了一段現代愛情故事,然後大家突然瘋狂地把蘋果用機械壓碎,把還在枝上呼吸的蕃茄向開動的風扇扔過去,飛散出輾碎的血肉模糊……兩個故事是兩段歷史,一片喧嘩後是一地的屍骨(倒跌的鋼條)與殘骸(蕃茄的碎體)。一連串劃破情節邏輯的突然,不會表演的演員,各自的故事,沒有一句刻意的控訴和宣言,由劇場的零開始,最後灑過滿場紅,不是蕃茄的血,是滲出了台前幕後非常人性的心血。最基本的幾支燈,是光,不是色;最簡單的一塊布幕,最笨拙的重機械,配上最不修飾的敍述聲音,都在吿訴觀衆:這就是眞正的劇場創作了,都是活得踏踏實實的原則。妳/你就是無法將之結聯到什麼地方什麼時代什麼主義的劇作。是一個會呼吸會驚訝會震撼會感動會流淚的時空。出名反應冷漠的比利時觀衆竟也被《零檔案》的感染力打動了,掌聲比劇中的噪音還要大還要亮。結果藝術節破例延長中港台專題,專程爲《零檔案》加演三場。這個劇場的可貴,在於它是由人活出來的,沒有演,沒有花巧,簡單,卻動了你我他的情。

中港台文化身分與專輯的意義

看罷中港台的三個劇作,是苦是甜都是百般滋味。三地的藝術展示了三種不同的文化覺醒。文化身分被談論得多了,只會變得更模糊。硬要有意識地負起文化身分去創作,最終只會導致藝術的迷失。文化身分只是一個概念,不是談出來的,而是體味,是在離家的時候才竄出來的毛病,在家時它又不存在了。

香港沒有成家的感覺。九七大限更催人流離失所,致最需要抓一個白紙黑字的身分保證,不管變成香港人、中國人、英籍美籍加籍什麼籍,也不打緊。總之是「國籍」的困擾,也因此變得越加政治化。藝術創作若太驚覺到這個,是藝術性高的政治,抑或是政治味濃的藝術,最後已分不淸了。如進念鋪排的二三事,事事皆煞有介事,事事皆爲政治敎育,讓你們歐洲人認識我們的香港政治。台上台下權力角色旣已劃死,便失去了劇場開放的意義。台灣的文化包袱畢竟磨不掉歷史的記憶,陷入現代遊戲吊詭的困局。力求文化的蛻變,身分的創造,在定位與變相的兩間游離,是色變的白蛇,是「臨界」不知是退是越的「國界」問題。一個是國籍的困擾,一個是國界的憂患,卻都未能正面地道出人性最根本的需要來。眞正的人文創造是生活,是沒有身分覺醒的家園。活著的藝術創作者不說我是中國人,或是哪個地方哪個政權哪個主義的人,只知道我是拍電影的,搞劇場的,畫畫的,跳舞的,就是會呼吸的這個自己。對於新一代獨立的藝術工作者,問題不在國籍和國界,即使沒有單位,流浪北京,或任何其他地方,也全心全意愛著,尊重自己。不轉賣人性尊嚴;不說太多,也不解釋,只做名字叫生活的自己。

歐洲人被中國劇場震撼了,甚至有評論人士稱是藝術節中最精彩最出色的演出,也引來不少各地藝術節總監的垂靑,紛紛邀約演出。更有預言指吸收能力強的歐洲劇場於來年必定相繼仿效《零檔案》的重型機械裝置,來一次劇場機械運動呢!這股中國熱潮好壞參半。好者,在肯定了中國劇場的原創藝術地位,豁開了自文革開放以降依然停留在仿西方存在主義、荒謬劇場形式等的劇作;然而,西方人接受東方藝術多半原於對中國歷史的無知及文化的好奇,或是以資本主義文化實踐的心態對受共產政權壓迫的人民產生一點憐憫之情,就如他們憐憫前東歐、蘇聯及南非一樣。可貴,但卻是另一回事。眞正能撥動力量的中國劇作,必須回到本土上公演。在歐洲演一萬次,紅透半個地球,也只是放逐藝術,且容易墮落成爲煽情的政治商品,最後變成以出賣自己的流放作爲劇場的號召,淪爲巡迴表演的艷歌舞娘,披著政治褻衣賣色賣相,誘覓玩家。

無可否認,比利時首屆藝術節以中港台專題作重頭項目是十分冒險,卻又十分有遠見。對於漸以政經主導的歐洲聯盟體制,身爲歐洲首都的布魯塞爾要取一個平衡,不得不靠一個有革命性有使命的國際藝術節,開啓反省世界、批判社會、潮流及價値觀的敎育旅程。其志決不在「節」,卻在「藝術」上。像吳文光在中港台藝術與文化身分的論壇上所言,藝術節應該是一個家,是溫暖的。其力量足以與政治經濟並行發展。比利時藝術節打開了歐洲的門,將中港台文化藝術列入平衡文化身分的籌劃中。更深遠的意義,在鼓吹打破大歐洲主義情意結的革命動力。歐洲的歷史革命以中港台文化藝術求取平衡,能夠眞正達到文化交流,而不是流水賬的文化園遊會。中港台專題是個革命種子,不只在遠方,更要在自家。

文字|素黑 香港特約撰述

進念的再誕生犧牲了藝術,換上赤裸裸的政治議程。

……尊重自己。不說太多,也不解釋,只做名字叫生活的自己。