2025新點子實驗場 蒂摩爾古薪舞集 巴魯.瑪迪霖《排彎動物園》

2025/6/8

台北 國家戲劇院

表面上看,《排彎動物園》無疑是個漂亮又浪漫的作品,卻是巴魯.瑪迪霖(Baru Madiljin)企圖以白色的純潔與時尚櫥窗的美學為糖衣,妝扮他面對傳統的態度、對當代處境的揶揄;用夢境和戲謔玩笑的籌碼,換得詮釋文化的空間。

標題:X.動物園.烏托邦

《排彎動物園》從名稱就高調宣示著巴魯的創作意圖:少了三點水的「彎」,是排灣嗎?供人觀賞的「動物園」,則以人為展示、非自然景觀,回應了原民文化的觀光化,最早可以溯自百年前日本殖民時期在倫敦萬國博覽會「人類動物園」裡的台灣原住民村。而英文名稱似乎說得更直接,"Xaiwan Utopia"裡的「X」,可以是排灣(Paiwan),是台灣(Taiwan),也可以是任何某一族群的名稱,包括你我,呼應節目單所言「關於去標籤的觀看方式」;而不存在於現實世界的「Utopia」烏托邦,又恰恰暗示著「現實」往往處在月亮隱藏的另一面。

夢境:造夢者.解夢者

巴魯說,他想在《排彎動物園》將「劇場打造成夢境」、「一個沒束縛的世界」,「純白的天堂」(註1)。

他從「夢境」拿到不必遵守時空的邏輯的通行證,將各段舞蹈恣意銜接;而各個片段的內容也像自動生成的背景,載浮載沉地烘托著破碎的潛意識,曖昧難解。有時是抽象的舞蹈,忽而又如戲劇般,對生活現況戲謔調侃;有時插入即時傳輸的現場影像,營造出搖晃模糊、天旋地轉,分不清邊界的世界。

然而,夢境來自真實經驗的變形與重組,面對擅於扮裝、向來狡猾的「潛意識」(必須要拐著「彎」來看),其解讀,必然與造夢者(巴魯)的生命歷程習習相關。在劇院的解夢者(觀眾),則必須從節目文宣和自身經驗,去臆測抽象舞蹈符碼中隱藏的象徵。

舞作各個片段的小標題——從第一段〈展示櫃——靜置中的活體〉、〈我,是誰的回聲?〉、〈圓舞迷城〉,到最後一段的〈回家〉族服的再次飛離——將夢境串連為同樣主題的「原型夢」:戴著假面的「傳統」以各種變貌出現、一個「我」(我們)的主體不斷調節他的位置,像盤根錯節的立體編繩,又首尾相接。

傳統:鞦韆.族服.蛇

《排彎動物園》是一次告別,是夢境用「退下」、「脫下」與「蛻變」的手法,來完成對刻板傳統的更新與自我的整合。

幕啟,路之.瑪迪霖(Ljuzem Madiljin)一身白衣、頭戴銀鈴綴飾,已經在一架超越十公尺高「通往天與夢之間的排灣族鞦韆」上(註2),任由身穿排灣傳統服飾的舞者推動,來回晃盪。然而,當她盪鞦韆時,她的雙手緊抓著繩索,彷彿被擄獲的人質,而不是排灣貴族;當她走下鞦韆,也不像傳統儀式的新娘必須有人背著不能落地。路之的雙足落地與孤寂回望,彷彿也預告對傳統束縛的告別。

路之是「靜置的活體」,其他舞者脫下的族服也是。

整齊鋪排在舞台上的族服,徒具人形、吊掛在桿子上的族服亦彷彿傀儡。即便到了舞蹈最後,原本飛走的族服再度降回舞台上,舞者遲疑地撫摸著這些衣裳、穿梭其間,最後仍然選擇放棄——族服再次飛到天外之地。

舞者捨棄黑、黃的傳統服飾,改穿一身白色衣裳,以清新純淨的樣貌,展現青春健美的形象。舞台上的白色風琴椅是裝飾的道具,也是象徵。當它打開如扇面、環繞如圓的形狀,不就跟舞者一樣,是蛻下外皮的百步蛇嗎?

尤其其中一幕,風琴椅橫向拉長,一頭露出舞者的上半身、尾端露出舞者的雙腳,3名舞者從蛇身探出3顆頭顱,赫然乍見排灣貴族家屋的圖騰。只是這次,族群的守護神不再高高在上,而是在地上盤桓。

觀看:鏡框、櫥窗、鏡頭

各種「觀看」的景框在《排彎動物園》裡層層鋪排,呼應著「動物園」的命題,看與被看(監視)無處不在:

開場前,傳統歌聲裝載在粗糙的錄音裡,只聞其聲、不見其影。劇院第四面牆的鏡框,決定了觀眾的視角。舞台上則是一個大型櫥窗,白色的舞台、玻璃桌、風琴折疊椅,這般「純白的天堂」在接近螢光粉紅的光影和日光燈的照射下,呈現出一種摩登時尚、甜美的展示情調。刻意營造的畫面一如虛假的廣告片,他們行禮如儀、裝腔作勢地舉起高腳杯歡慶(而不是木製的排灣族連杯)。

從天垂降的攝影機,也透過即時投影的鏡頭,引導觀眾查看舞者的身體、甚至腳底。舞者張著嘴說話,即便無聲也被遮住嘴巴。在舞者拿著白盤子、最接近動物模仿的段落,手機上場拍攝,上傳影片。觀者不只觀看、給愛心,還同時目睹了一個近似霸凌的事件發生。

小丑:哈利路亞.國家劇院.那魯灣

巴魯非常聰明地讓《排彎動物園》的夢境化身小丑的姿態,將文化與身分認同絆了一跤。

當舞者突然唱起〈哈利路亞〉,巴魯無意去談西方宗教的降臨對部落信仰的改變,反而藉用如電影《修女也瘋狂》(Sister Act,1992)般,用宗教合唱與許願的喜劇,以及讓舞者擺出米開朗基羅《創世紀》中上帝與亞當手指接觸的姿勢,突顯西方價值在世俗生活的影響。

舞者用族語說出自己的名字、許願腿長臀翹,長得「漂亮」;笑鬧的同時,後方天幕穿著傳統族服的影像,正因不斷上下拉長而變形、模糊。而當舞者帶著觀眾一起高聲唱唸天幕投影上的「國家劇院」4個大字,銀幕影像卻忽然轉為國家戲劇院的建築外觀時,無聲的靜默讓在場的觀眾忽生錯愕:上帝是至高無上的代表,國家也是。但上帝是誰的上帝?國又是誰的國呢?

巴魯也用混合語言的遊戲,回應第3段的舞名解說:「在現代與自由中,歡快地迷路吧!」舞者從無語意的唱音「ㄋㄚˋ」,到閩南語的「沒電那」、原民族語的「Naluwan」(那魯灣),在語言諧音哏的笑鬧裡踩著傳統舞步、唱〈Naluwan〉的觀光樂舞。這小丑說的胡話,如同排灣族音樂人達卡鬧在他的〈回家〉的歌詞裡問:「Naluwan你的家在哪呢?」

非語言邏輯的詩意:舞蹈.姿態.浪漫.歌謠

達卡鬧說:「在斜坡文明裡,Naluwan原本指不知名的地方,或思念」。(註3)巴魯則企圖透過對傳統樂舞的重新探尋,去接近Naluwan的文化本質。

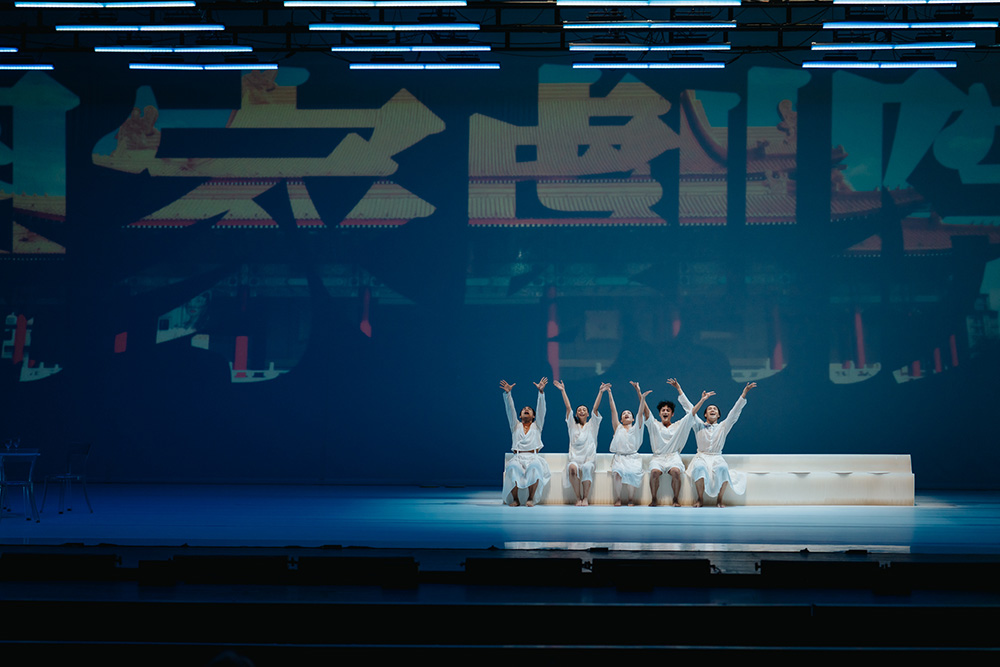

在舞蹈的編排上,巴魯擅長將當代舞蹈的動作技巧融入其鑽研排灣四步舞的蒂摩爾技巧,透過幾何線條與質感的變化,來強化舞作編排的張力;即便只有5、6名舞者,也完全撐得起國家戲劇院偌大的舞台。舞蹈善用原民舞步因重覆動作而產生的律動同步,來強化視覺上的能量,尤其這批能歌善舞的舞者,藉由動作與聲音聯合一氣,更能讓觀眾感受到身體共鳴的力量。

雖然舞蹈中也穿插了戲劇性的表演,或各種特定姿勢的運用:高舉握拳(抗議)、掩面(悲傷)、齊眉敬禮(家國)暗藏各種提示(只能是提示,畢竟這是夢境,不能說得太明白),讓《排彎動物園》帶來不安的危機感;但蒂摩爾古薪舞集標誌性的姿勢:併腿屈膝、挺直上身,雙手整齊交疊與小腹之上,兩個手肘平開撐出漂亮的菱形,又塑造了一個端莊、自信的排灣舞者形象。

在音樂的處理上,《排彎動物園》除了蕭邦的音樂,還有大多數觀眾聽不懂歌詞的排灣歌謠,與各種聲響、層疊交織,有如複音合唱。

練習曲、夜曲、詼諧曲和華爾滋等多首蕭邦的作品經典曲目,帶著朦朧之美與感傷的「浪漫」,自是和夢境一樣是拉開距離之後「看不真切的真實」。但在浪漫之外,音樂設計許德彰又疊加了各種聲響,讓浪漫如同夢境與戲謔,以非正面(彎)對決的姿態,轉身便突來一記如刀裂帛的聲響偷襲。而唯一較嚴肅的一首〈葬禮進行曲〉。這段音樂在夾雜著背景混亂含糊的說話聲、排灣族鼻笛、口笛,夾雜著嗡嗡作響的鋼琴聲逐漸出現,又一次以死亡暗示所謂的傳統已然過去。(只是這個「過去」真的太長了)

舞作最後收在舞者素淨站在台前。

襯底的〈葬禮進行曲〉已如伏流慢慢消音。而舞者以嘹亮、悠揚的歌聲,答唱未知的歌謠,充滿神秘的氣息,樸實且高貴。

或許這混亂過後的清朗,正是巴魯對於自己文化樣貌的期待。

註:

- 〈就像一條漂亮又有精彩路線的繩子:專訪《排彎動物園》編舞家巴魯.瑪迪霖〉,cacao 可口。

- 「蒂摩爾古薪舞集」臉書2025年4月9日貼文。

- 〈嗜讀村上春樹的卡查利仙人:達卡鬧談《流浪的Naluwan》〉,徐韻軒。