「身體氣象館」負責人王墨林,受邀參加布魯塞爾藝術節,於「中國焦點:中港台專題」中發表台灣小劇場專論,並以「駐節藝術家」身份全程參與全部活動。在以下的訪問中,王墨林談到歐洲另類劇場對他的衝擊,以及他做爲一個台灣非主流劇場工作者,如何因而「轉向」,重新思考劇場和他自己生命之間的關係。

聽說你從布魯塞爾回來後,最近頗爲「沈淪」。

我喜歡旅行,假若我的生命裡有過一些轉變的階段,幾乎都是在旅行的過程中撞擊出來的。這次去比利時參加布魯塞爾國際藝術節,是以駐節藝術家的身份受邀,在那裡躭了一個月,除了負責台灣代表團的演出及其他活動事宜之外,並且觀賞了近三十餘場被歐洲所矚目的另類劇場的演出,讓我強烈地感受到另類劇場與西方當代文化的關係是如此緊密的接合在一起,也使我反省到自己在台灣長期做這些被認爲所謂非主流劇場的活動,似乎已到一個總結的階段。其中更重要的其實是自己生命面臨到的轉捩點;所以回來以後,心情變得很沈重。

你的生命似乎和台灣小劇場不能分開,不管你到哪裡。可不可以回顧一下你過去的台灣小劇場旅程?

我把自己的心路歷程分爲幾個階段性的話,同時也可反映在台灣像我這樣的非主流藝術工作者在探索自己身份認同的過程。

一九八五年,我從日本回來,正好碰到解嚴前夕的激動期,自己對生命有一種期許,一種往前跨步的精神狀態,所以覺得一切都是有可能性的;其他參加「小劇場運動」這個新生事物的年輕人也是這樣衝出來的吧?到了八〇年代的末期,國家劇院、文建會開始把打游擊戰的小劇場收編爲正規軍,小劇場界的人爲此爭議不休,有人加入國家文化生產體制,變得越來越專業性,也有人進去幌了一圈又跑出來,他們說那套遊戲規則會把人搞死;有人消失了,又有人出現了。小劇場在這個階段,表面上從媒體的大量報導來看,是一片欣欣向榮的景象,然而內部裡隱藏著許多問題;幾年下來,非主流劇場並沒有營造出自己的文化空間,反而都出現在文建會一堆印刷精美的資料中。這是第二個階段。

一九九二年與四位朋友成立「身體氣象館」。當時候我們只想要考驗解嚴後的台灣社會是否眞的「國際化」?「多元化」了?第一年的活動在誠品書店推出了小型的裸體表演,第二年,我們推荐了三個台灣小劇場的表演給布魯塞爾國際藝術節,第三年,終於爆發了「骨迷宮」的裸體事件。在這個事件發展的過程,我感受到背後有一個無形的巨大壓力隨時會罩住你,這讓我覺得自己很微弱,雖然當時我必須理直氣吐地用強硬的立場頂住這個壓力,但你仍會害怕它隨時會將你壓垮。不管這場戰是打贏或打輸,我終於淸醒看到那麼小的劇場怎能敵得過國家機器這個大巨人?我重新回到邊緣的位置,反省自己所做的事是過度樂觀的。

聽說你打算結束「身體氣象館」?

不是結束,而是改變方向。我與「氣象館」的朋友談過這次歐洲之行的所見所聞,反省這些年來我對台灣小劇場的期許及批判,因爲把焦距框在對文化體制的顚覆行動上面,而出現許多盲點,尤其「骨迷宮」裸體事件之後,我看到的對象是一個形體巨大的怪物,我反思過是否藉著這個對抗就把自己生命裡的小問題放大成爲一個反體制的大觀念呢?

事實上,在歐洲搞小劇場的環境並不比台灣好,反而台灣新聞媒體對小劇場的捧場,文建會對小劇場的輔助都算是仁至義盡。這樣說,並不表示國家機器不是沒有在抓意識型態,但起碼台灣大部份的小劇場都因此而存活下來。問題是我們再這樣衝下去,繼續扮演烈士的話,你怎麼憑手無寸鐵去面對那個一口就可以把你噬死的怪物呢?也因爲如此,我們的焦距一直沒有放過在一個準確的位置上。從歐洲回來,心情變得比較安靜一些,我也希望與「氣象館」的朋友一起重新回到自我的生命去面對問題。我們從來不會去埋怨錢的問題,台灣主流藝術家特別喜歡喊窮,但他們的事業又越做越大,我們原本希望把環境開拓得更爲自由一些而己,現在連這些都不去想了,就以現在擁有的資源做多少算多少。

你在永琦百貨公司策劃的「一九九三身體表演藝術祭」,做爲台灣小劇場運動階段性的總結,你以現在的觀點來看,是否有更淸楚的意義?

一九九三年做這個活動,基本上是想把小劇場這幾年累積的成就整理出一套以身體論爲胎盤而發展的文化論述;像「優劇場」一直在強調的「東方人身體美學」,「河左岸」漸漸形塑出台灣人的身體觀,「臨界點」受了「舞踏」影響所建構的黑暗身體,這些都是解嚴以後很有代表性的新文化現象。那個活動對小劇場而言算是一個總結,然而這個命題仍然只演變成爲大家喊來喊去的觀念,我們都沒有進一步回溯到小劇場運動這一頁歷史,做出更精確的文化論述。

以你現階段所做的反思,與當初辦「身體表演藝術祭」時的恢宏立論有沒有衝突?

我認爲九三年辦那個活動的主旨還是比較學院派的,也是比較菁英式的思考,而現階段我希望能回到「小」的東西上面去慢慢做。譬如九三年七月,我們在美濃的一座舊菸樓裡做過一次workshop,現在我就很想去美濃住上一陣子,不只是菸樓,閩客械鬥的河灘,還有那條美濃水庫蓋起來就會消失的大圳,這些環境都可以讓我比較具體地去思考身體與歷史的關係。

你回頭做所謂「小」的東西,是否跟你這次歐洲之行有關呢?

當然有,看了那麼多的非主流劇場,才覺得我們很多是「虛幌一招」而已,基本上有很多問題是沒有去解決的,譬如說,我們好像都沒有去想過劇場跟我是什麼關係?爲名?爲利?或者爲表現才華?所以,我們永遠只好依賴一個大主題來幫助自己找到做劇場的意義。歐洲的非主流劇場讓我感覺到劇場是爲了要赤裸裸地呈現人的生命問題,即使只有五個觀衆來看,劇場的氛圍依然飽滿,在台灣的話,一百個觀衆都嫌少,那麼劇場到底是什麼?

這次藝術節有一個中港台三地文化認同的座談會……

我們在找文化認同時,不小心就會碰到這個命題的詐術,不可避免也要對政治認同做出交待。一個資本主義,一個社會主義,一個殖民地,通過兩岸三地生產出來的文化型態本來就不一樣,還不如說政治的文化認同比較準確一點,那麼政治又是個什麼東西呢?是不是國家認同呢?這個座談會不是很政治化的活動嗎?所以,我開宗明義就說,我可以做一個中國人,也可以做一個台灣人,甚至我更想做一個日本人,因此我的認同是非常曖味的,事實上,這種大主題常常會排除曖昧性的存在,國家主義最恨曖昧了。

比利時一位記者在座談會上向歐洲聽衆說明香港割讓、四九年後國共分治的生存事實;雖然有一些西方人並不認爲這三地的文化有什麼差異性,反而我們自己卻覺得其有一定的差異性,你認爲這樣的差異性是否反映在三地的演出上?

是的,從這次三地的演出風格就可以看出來異同之處。香港「進念」是非常專業性的劇場,演出品質也非常講究;台灣「臨界點」正好相反,是非常不講專業性的劇團,甚而還有一些學生社團的粗糙性。大陸則很中規中矩,在強烈的沈穩性之中有一種保守性。

台灣的年輕人缺乏對事物反應的沈澱,談什麼都是表象,即使是政治劇場,都弄成像一個政見發表會。像大陸這次在藝術節演出的《零檔案》,他們對政治的看法卻是用小故事在講,劇中兒子回憶小時候非常瞧不起父親,因爲父親在文革時被下放到農場,對誰都很卑微的樣子,令兒子很難堪。全劇並沒有沒有把文革這個政治事件拿出來批鬥一番,卻令人深刻感受到那個扭曲的時代。香港人則很聰明地知道「九七」不只是三地要面對的問題,更是一個世界都在矚目的問題,這是販賣給西方的一個很好的商品,他們的買辦性格非常強烈。

你覺得這次《零檔案》在藝術節大出風頭,跟政治有關嗎?

西方對社會主義中國有一種宗敎的幻想,好像敎會跟異敎徒的關係。《零檔案》這次在藝術節演出,獲得新聞媒體的重視,不能說沒有政治立場在其中運作。像法國《世界報》、《解放報》對《零檔案》的評論挾著大量政治觀點,還不如說是在談社會主義的年輕人在人權受到迫害之下,仍難能可貴地在舞台上爭取他們的自由。

這個戲基本上是一齣報吿劇,它有非常動人的眞實氛圍,包括飾演兒子角色的吳文光,因爲他說話帶有嚴重的結巴,都使他敍述自己的故事時充滿動人的情調。然而,當這個戲被歐洲媒體炒作成爲一齣「名劇」時,後來加演三場,我看到那份即興所牽引的眞實氛圍就消失很多,連演員在台上都變得很圓熟地在呈現一種「演戲」的技巧,這個戲來自個人生活的吿發性就被虛構的戲劇性取而代之了。尤其首演前製作人、導演,還有一位演員都被阻截在北京機場不能前來,正好呼應了這個戲的眞實氛圍,後來他們都陸續抵達比利時之後,加演的那三場,令你感覺到那份壓抑的情緒漸漸被疏解。只靠一齣報吿劇的形式就能獲得如此的名噪一時嗎?劇評家的政治立場才是最重要的!

你如何看待藝術與政治的關係?

布魯塞爾國際藝術節不只是讓我們看到九〇年代歐洲重要的前衛劇場一起匯演,它特別策劃了這個「中港台單元」,更具有政治意味,以我的了解,《零檔案》之所以能名噪一時,北京政府在首演前搞了一齣機場攔截人的鬧劇,使得比利時政府向中國大使館抗議而引發熱門的政治事件是爲先聲奪人。在藝術節活動中心的一個倶樂部裡,每天晚上都聚滿了來自世界各地的藝術家、藝術節總監及外交人員等,大陸免不了是衆所矚目的焦點。香港則靠著流利的英語及純熟的公共關係技巧穿梭其間,只有台灣代表團到了那裡好像格格不入,連戲都沒看幾齣,一個個就跑到巴黎、阿姆斯特丹附近去玩了。有人忘了帶簽證、有人丟了護照、有人美金被扒了,老天,我面對的好像是一群台灣觀光客。台灣小劇場的年輕人一天到晚反體制,到了那裡,才知道自己都不是玩政治的,就好像台灣政府一天到晚喊著進入聯合國,面對如此重要的藝術節,竟然還拿兩百萬元出來贊助人家藝術節去打「中國牌」。

文建會拿錢贊助藝術節,不是等於間接贊助我們去的人嗎?

當然不等於。以我們「身體氣象館」這樣一個小團體,要做整合二十幾個人去參加一個國際藝術節活動的工作,還包括演出、展覽,完全都是自力更生,因此也顯得捉襟見肘。我自己帶了五十幾公斤的台灣劇場資料去,到了那裡許多聯絡的事也要自己一個人去跑,負擔眞重!看到香港的張輝帶著四個助理進駐藝術節辦公室眞是羨慕得很。香港「進念」劇團印製了精美的海報及各種文宣品,到處散發,這是只有像香港那樣講究專業化的社會才會做到的。

我本來不想接觸台灣官方駐布魯塞爾的「台北辦事處」,但到了那裡才發現問題實在太多,只好伸手求援,我不得不承認他們幫了我們許多忙,他們花了錢找來法語翻譯,又幫我們在各方面去做協調,這都應該感謝新聞組的劉代光先生。我在那裡也聽到李天祿老師對文建會有很強烈的不滿;我雖然早已看穿文建會那種老法統的官僚心態,但仍在質疑爲什麼文建會、敎育部、外交部、新聞局四個單位拿出來的兩百萬元會直接交給藝術節當局?而對所有參加藝術節的團體及個人都不聞不問呢?從這個問題讓我更淸醒地看到國家機器的宰制性。以後我可不會再爲台灣做這種花錢費力的犧牲。

到底,這兩百萬元有沒有花在你們的身上?

這次亦宛然、臨界點的演出及何經泰的攝影展都是藝術節邀請的,所以一切費用都由藝術節負責,還有我個人以駐節藝術家的身份在那裡一個月的機票、食宿也都由藝術節支付。但這次「靑年藝術家駐節計劃」活動所邀請的六位小劇場年輕人,完全都是自費,香港是由政府資助了十位前往。另外我們與藝術節當局來往聯絡的行政費也是由本館支付的;花錢事小,那種「爲誰辛苦爲誰忙」身份認同失落感才是今後我必須面對的。

臨界點在比利時的演出,是台灣小劇場第一次受邀作國際性的演出。歐洲觀衆對他們的評價如何?

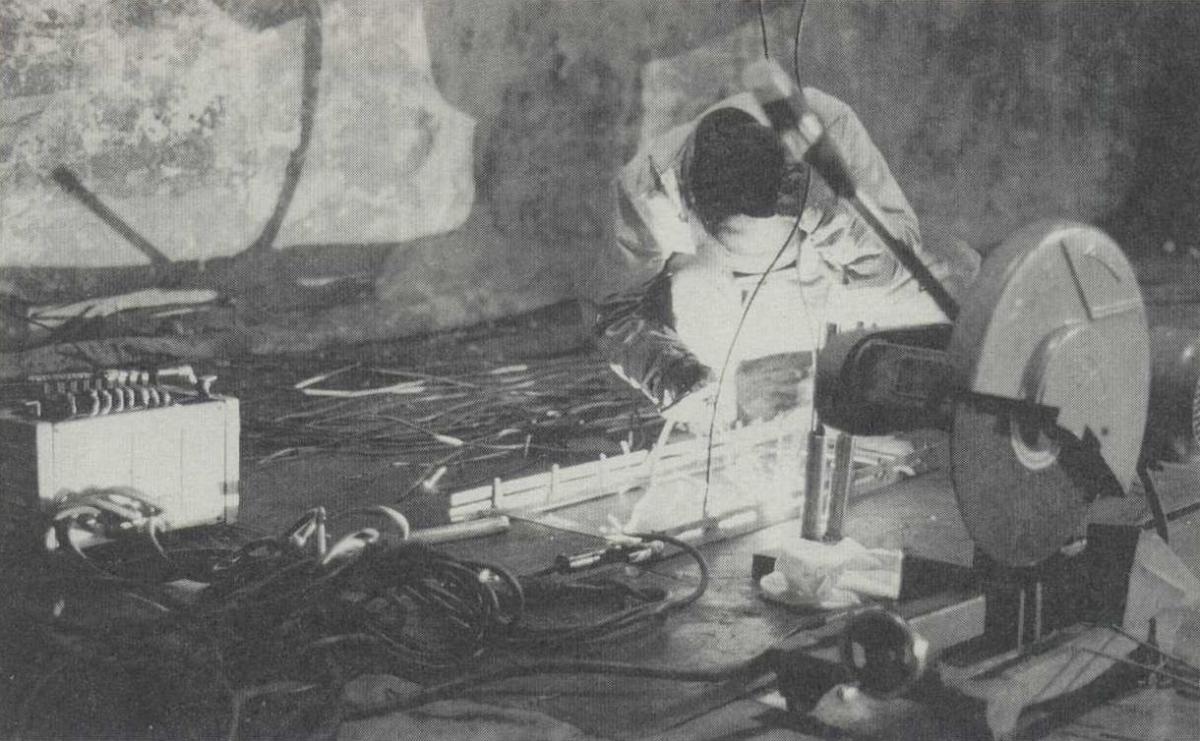

這是台灣小劇場首次走上國際舞台的演出,各方面對他們都有很大期許,加上他們對自己的期許,可以想像得到壓力是很大的。也因爲這樣,就看出了他們的問題。譬如,演員的身體表演、導演的空間調度這些最基本的技術問題都沒有解決。導演可以從觀念上做出很好的詮釋,但落實到劇場的具體呈現,落差卻是很大的;這就要回到劇場人的品質問題,假若演員的生命沒有與角色的生命交疊的話,像《白水》那樣具有典範意味的角色很可能無法踰越演員生命的範圍。而身體表演只能像戲曲一樣走上程式化,但程式化如果是一種專業技術的話,《白水》的演員在這方面卻是非常欠缺的。導演何嘗不是這個問題呢?

結果,大家看台灣小劇場都是來看「創意」,而原諒了做爲劇場人的品質。香港及大陸劇場的演出,他們很聰明,都避開了這部份,「進念」完全在玩一個整體的劇場氛圍,連演員的身體都變成煽動氛圍的裝置而已;《零檔案》啓用的是非演員,以它的報吿劇形式來說,更合乎它所要求的眞實性;只有我們的「臨界點」膽子最大,敢硬碰硬,這也許就是台灣年輕人不夠內歛的性格使然吧?

前面開始你談到應該爲自己這幾年在台灣做的非主流劇場做一個階段性總結,其實是面臨自己生命的轉捩點,最後能否就你設定的劇場與生命之間的關係做一個結論?

也許是我已步入中年期,一直想回到生活裡;戒嚴年代不用說生活,所有的思考都是單面向的,解嚴後,又一路跌跌撞撞下來,離開生活越來越遠了。你若問我生活是什麼?我會回答你,生活是一個呈現生命的場域;以前以爲舞台是探索生命問題的地方,但現在覺得那還只是一座舞台而已,人影幢幢,生命那種恍惚的情境在那裡仍然是被虛構化的。我急迫地想回到生活裡,抽煙、喝酒、做愛、多聽人家說的閑話,少說自己的豐功偉業。就那麼簡單的事,現在對我卻是一個夢想。生活不是一個浩大的工程,要用一輩子去完成它,對我而言,離開了現在的位子,就可以找到自己的生活了。

訪問|江世芳 本刊編輯

紀錄整理|鄭志忠 臨界點團員

你若問我生活是什麼?我會回答你,生活是一個呈現生命的場域。

另類劇場(Alternative Theater):指有別於傳統的或主流的劇場,以尋求新技巧、新形式、表現新的劇場概念爲其特色,類近「實驗劇場」或「前衛劇場」的概念。