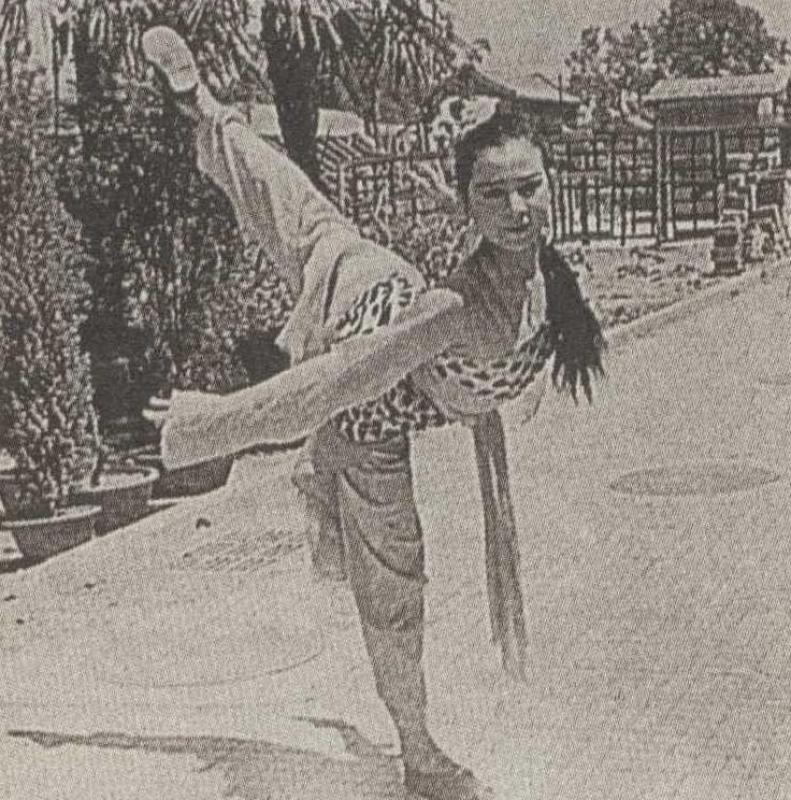

江靑,這位曾在六〇年代的台、港地區主演過許多電影的明星,在十歲時,就進入了北京舞蹈學院,接受六年的專業訓練。七〇年轉往美國之後,她重回舞壇,於一九七三年創立「江靑舞蹈團」,不但在國外的舞蹈界爭得了一席之地,對於大陸上現代舞的推動也有相當的貢獻。這次江靑是以北京舞蹈學院校友的身份,回母校爲北京舞蹈節共襄盛舉。

請問您對這次的北京國際舞蹈節有何感想?

這次北京舞蹈節的意義很重大,因爲這種國際性的舞蹈節是第一次在大陸舉辦,同時又適逢北京舞蹈學院四十周年校慶,以及全大陸舞蹈界所注目的桃李杯舞蹈比賽,所以主辦單位花了很多精力去籌劃。

可惜這次拿出來的節目及示範課程都不夠全面。好的東西如「身韻」等漢族的民間舞素材都沒有展示出來,而觀衆所看到的,重複性又太高。連硏討會上對論文發表的選擇標準也產生了量重於質等失策。因此,以這次的整體結果來判斷大陸的舞蹈界是不公平的。

可不可以先簡單介紹一下北京舞蹈學院的訓練方式?

民間舞方面很豐富,因爲素材很多。中國古典舞的訓練,一開始是經過俄國專家的協助,將中國戲曲、舞蹈語彙抽出來,再以芭蕾的訓練方法編成一套中國舞的基本訓練敎材,例如:把芭蕾的繃脚改爲抅脚;「tendu」改爲「擦地」。但這套敎材對中國舞最難掌握的神韻無法全面照顧到。後來雖有加以改善,但是在文革之後,中國舞中的蘭花指、圓場等等都被視爲封建。因此,訓練方式又偏回芭蕾,老師們也都以訓練學生的驚人技巧爲目標。如此一來,演員(即大陸上對「舞者」的稱呼)的能力進步了,但對中國戲曲、舞蹈的精華則更陌生了。再加上市場改革開放的衝擊,使得舞蹈敎師及鑽硏理論的學者產生了許多的分歧。每個人都想按照自己的方式敎學,甚至產生了各自爲政的混亂現象。

您是何時開始參與大陸現代舞的推展?

我在一九八〇年第一次返回大陸舉行個人舞展。當時,邀請我去的文化部沒有對外公開售票,因爲覺得現代舞強調的是個人意識。之後,我幾乎每年都會回去做些現代舞的示範講座,直到一九八七年才舉行第一次公開的演出,巡迴廣州、杭州、蘭州、拉薩、上海、北京、天津、瀋陽八個城市。

那麼廣東實驗現代舞團的成立,您又是如何從旁協助的呢?

回去幾次之後,我感到中國舞的語彙很豐富,舞者也很優秀,但是舞台上創作的人才則非常欠缺。於是,在一九八五年,趁我的老同學潘志濤(桃李杯的籌劃人之一)邀我回大陸參與第一屆桃李杯的評審時,就先和美國那邊的舞蹈節(American Dance Festival)及亞洲基金會的人商量,希望他們能補助幾位有潛力的大陸編導前往美國進修。美國原本答應他們兩個名額。後來,大陸自己願意出旅費,於是名額增爲四人。被選上的除了編《金山戰鼓》的閔文元、《囚歌》的趙鳴,以及後來無法去的編導華超之外,第四位,也是敎育界唯一的代表,就是廣東舞蹈學校的校長楊美琦了。

美琦是我在北京舞蹈學校的另一位同學。不過,選她是因爲她很有眼光,也很有魄力。再加上現代舞的推廣,需要從學校開始,但是北京那個地區又控制得較嚴,所以還是廣東較可行。

美琦剛到紐約時,覺得現代舞莫名其妙。但是我還是不斷地帶她逛博物館、看演出。後來,她開始感到大陸需要引進現代舞的迫切性。於是在美國舞蹈節的代表與廣東文化廳達成協議後,廣東舞蹈學校就在一九八七年成立了現代舞實驗班;三年內,美國每年派兩位老師去敎課,以爲將來的現代舞團打基礎。我則扮演顧問的角色,並負責一些聯絡事宜,例如在今年推薦了(台灣的舞者)余承婕到大陸敎現代舞。

這次看到廣東現代舞團在北京舞蹈節的表現,眞的非常高興。他們是一股新的力量。在目前舞台上大部分所呈現的那種華麗、純娛樂性質的節目時,有這種中國人自己編出來的現代舞作品實在很難得。雖然其中幾個仍有外國作品的影子,但是很多是在中國現有的社會狀態下所產生的,例如沈偉的《小房間》及王玫的《椅子上的傳說》都相當成熟。

您當初在受過中國舞蹈訓練,再接觸西方現代舞時,反應如何?

我剛剛到美國接觸現代舞時,感到很新奇,到處去不同的studio囫圇呑棗地學,以爲自己原先會的中國舞都不重要了。那種新鮮感很像在熱戀,等到冷靜下來後,才知道什麼是眞正發自內心的。我現在創作時,就不再刻意區分中國的或西方的。我甚至採用多媒體的方式編舞;兩年前,在台灣演出的《冥城》(取材自莊子)以及《聲聲慢變奏》(取材自李淸照的詞)就是個例子。

然而,大陸現在仍在經歷那種對西方文化感到新奇的過渡期。在開放跟國外接觸的初期,他們只學到了一些如服裝、音樂等表面上的東西,對文化實質的內涵則沒看到。目前,我在一些改革中的東歐國家如波蘭、捷克等也看過這種盲目追求先進國家文化的現象。我希望大陸這個過渡期能儘快結束,並早日實踐他們現在所提倡的「高雅文化」,否則學校培養出來的大批舞蹈人才就太可惜了。

(本刊編輯 林亞婷採訪整理)