Search 進階搜尋

-

特別企畫 Feature

陳腔粉調、旦角、胡琴 傾聽一齣齣癡男怨女

張愛玲聽過看過的戲曲很多,忠孝節義、英雄俠義、江山美人和才子佳人都有;但別有意味的是,這是一個廿三歲的文藝女青年的眼睛,是一個情竇初開的「小市民」的耳朵,所有看過的戲和聽過的腔都被這雙眼睛和耳朵過濾了。真正讓這雙眼睛、耳朵留下深刻印痕和雲煙的,不是風化倫理,而是兩性情愛,不是家國變故,而是癡男怨女。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature張愛玲點唱機

什麼?要點歌給張愛玲?那就點浦朗克(Francis Poulenc)吧!這逍遙巴黎的音樂金童,一定配得上那名滿港滬的文學才女。兩人都有銳利機鋒,作品開出萬千妙筆,刀光劍影卻落英繽紛,殺得令人叫好不絕。 只是再想想,張愛玲雖有浦朗克的敏捷聰慧,卻無他的舒服快意。散文尚可,她的小說故事,人物一個比一個扭曲,情節一折較一折驚悚。不讀還好,一讀就冷到骨子裡,冰針扎在心頭上。 既然陰寒入魂,好吧,那就來聽西貝流士。雖然也有熱血沸騰的激昂情緒,在他獨樹一格的管絃樂裡,卻滿是極光魔魅與北國清冽。若是選對曲,應該很適合吧! 可且慢 交響樂,因為編起來太複雜,作曲者必須經過艱苦的訓練,以後往往就沉溺於訓練之中為什麼隔一陣子就要來這麼一套?樂隊突然緊張起來,埋頭咬牙,進人決戰最後階段,一鼓作氣,再鼓三鼓,立志要把全場聽眾掃數肅清剷除消滅,而觀眾只是默默抵抗著根據以往的經驗,他們知道這音樂是會完的。 說出這苛薄話的,不是別人,正是張愛玲。她顯然受夠了。既然不聽交響樂,那配上故事,看個歌劇何如?浮花浪蕊,色戒流言,浦契尼筆下雖沒有傾城之戀,怨女心可處處皆是啊! 但話雖如此,我們也該想到,這描寫功力鞭辟入裡的女作家,又怎可能會看得起歌劇: 歌劇的故事大都很幼稚,譬如像妒忌這樣的原始的感情,在歌劇裡也就是最簡單的妒忌,一方面卻用最複雜最文明的音樂把它放大一千倍來奢侈地表現著,因為不調和,更顯得吃力。 交響樂不喜,歌劇也討厭,聽鋼琴總可以吧。張愛玲不是學過鋼琴嗎?她應當喜歡蕭邦吧。一是舊日王孫,李鴻章名門續脈;一是天生矜貴,波蘭客縱橫巴黎。他們生得一對玲瓏睥睨冷霜眼,想像本領蓋地鋪天。早慧又離鄉,筆下總是個人中心而愛寫自己。誰說蕭邦《夜曲》裡,找不到《相見歡》與《多少恨》? 但,蕭邦畢竟有他的抒情與浪漫。可除了《半生緣》的曼楨和世鈞,張愛玲什麼時候寫過溫柔纏綿?就連這一對,最後也只能「回不去了」。甚至,張大小姐也不愛鋼琴: 彈著琴,又像在幾十層樓的大廈裡,急急走上僕人苦力推銷員所用的後樓梯,灰色水泥

-

特別企畫 Feature

字裡傳唱流行曲 筆下映照有情間

張愛玲成長的城市上海,是當年中國流行歌曲的發源地,姚莉、周璇、白光、龔秋霞、李香蘭各式各樣的「金嗓」透過唱片與收音機播放,是城市不能少的聲響,也是張愛玲筆下小說人物生命的隱喻

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature張愛玲小情歌

她的生命裡沒有音樂,至少她死去的時候沒有。 一九九五年秋天,她死於南加州租來的公寓裡,屍體被發現時,已氣絕數日。房間裡很是荒涼,地板上擱著電視機,假髮、鮮豔的口紅,廉價的洋裝隨意擱著。無藏書,當然,也沒有收音機和唱片。 「我不大喜歡音樂。不知道為什麼,顏色與氣味常常使我快樂,而一切的音樂都是悲哀的。」她在〈談音樂〉那篇散文裡寫道。她討厭交響樂、討厭歌劇,小時候鋼琴課都在看小說,非但討厭,還要寫文章來說音樂壞話:交響樂於她是陰謀,「攻勢是慢慢來的,需要不少的時間把大喇叭小喇叭鋼琴凡啞林(小提琴)一一安排布置,四下裡埋伏起來,此起彼應,這樣有計畫的陰謀我害怕。」至於歌劇,她認為是幼稚的,「譬如像妒忌這樣的原始的感情,在歌劇裡也就是最簡單的妒忌,一方面卻用最複雜最文明的音樂把它放大一千倍來奢侈地表現著,因為不調和,更顯得吃力。」 夏夜公園露天音樂會,就算不買票遠遠坐著聽,她也不肯。不討厭喧嘩吵鬧的中國鑼鼓及胡琴是唯二的例外。她恐懼著小提琴如流水一樣,將人生一切眷戀著的都流走了,可胡琴不然,咿咿呀呀雖然蒼涼,可遠兜遠轉,依然回到人間,所以她在《傾城之戀》一開場有胡琴聲。婚姻裡的敗犬遠兜遠轉,最終還是以勝利者姿態回到婚姻裡。 當然敗犬女王在愛裡也講權謀,一如她所害怕的交響樂陰謀那樣,男人女人愛裡的調情與低語敲在鋼琴黑鍵白鍵,形成提琴的拉鋸,「四下埋伏起來,此起彼應」,高潮自是傾城的那場轟炸,鬼子飛機來了,四散流彈,頹圮房子落石嘩啦啦,孩子尖叫,疾風驟雨繁弦急管。我們樂於在小說裡中這樣音樂的埋伏。 那篇極富音樂性的小說被許鞍華拍成同名電影,電影也有主題曲,叫〈人生如夢〉,但那首歌毫無個性,所以不記得也沒關係。她似乎也不愛她身處那時代的流行歌,說「大家有『小妹妹狂』,女歌星把喉嚨逼得尖而扁」,但她擋不住流行歌壇愛她。小蟲的《玫瑰香》、李焯雄的《紅玫瑰》和《白玫瑰》、黃偉文的《小團圓》,才子寫情歌給她,眾聲喧嘩隔世傳情。可那像極了她在〈餘燼錄〉所言:「七八個話匣子同時開唱,各唱各的,打成一片混沌。在那不可解的喧囂中偶然也有清澄的,使人心酸眼亮的一剎那,聽得出音樂的調子,但立刻又被重重黑暗擁上來,淹沒了那點了解。」那麼多人愛她,她還是孤零零地死去,那麼貴重的愛一點都不重要。

-

特別企畫 Feature

走過新舊交替 音樂永遠是離開自己到別處去……

生長在新舊交替的時代,浸淫在西化的氛圍當中,張愛玲對西方古典音樂卻是別有見地:說小提琴「把人生緊緊把握貼戀著的一切東西都流了去了」,說室內樂「零零落落,歷碌不安」,說交響樂「演說腔太重」,說歌劇外表過於貴重而內容又顯得幼稚她自言不喜歡音樂,但弔詭的是,她的文字卻充滿音樂氛圍與聽覺描寫。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature在這不可理喻的世界裡,誰知道什麼是因,什麼是果?

古人有云:「少不讀水滸、老不讀三國、男不讀紅樓、女不讀西廂。」倘若是張愛玲呢?私竊度應該列為禁書 小時候看不懂,書裡的張愛玲怎也比不上說出那句:「出名要趁早呀,來得太晚,快樂也不那麼痛快。」的張愛玲來得酣暢淋漓。於是當阿格麗「姬」(Martha Argerich)那快意恩仇的琴聲以Star Trek裡的「曲速」直擊我心,張派文字早就拋在九霄雲外。搞得少年的我總弄混,彷彿穿上旗袍下頷高抬就是張祖奶奶,放下髮髻低下頭,就成了碎花洋裝裡的阿姬。 談了幾場戀愛,胸口讓碎片扎得慌,手賤翻起張愛玲,我開始為了祖奶奶難過。因為沒人為她唱上幾句Eagles的〈Wasted Time〉,自以為是地滴下幾滴淚。但青春小鳥飛得快,時間的女兒早產了。漸漸我就發現祖奶奶書中的愛情,簡直是Hotel California連鎖集團!搞到我每每聽見理查.史特勞斯的幾個瘋狂場景,都不寒而慄地聯想起張愛玲。我發誓在書中經常看見《艾蕾克特拉》一家人的鬼影幢幢,甚至嚴重地懷疑她真會剁了胡蘭成(或是隨便哪個負心漢)的頭,然後如《莎樂美》般地親吻與愛撫 於是我開始慶幸,至少我沒有與張愛玲們談過戀愛,否則我很難想像一個女孩,個生命情懷宛若Phil Collins的那首〈In the air tonight〉:那種蒼涼冷漠又帶著控訴與訕笑,老實說很司馬中原恐怖到了極點!直到 直到我開始老了,視力退化了,從顯微鏡換成望遠鏡,我看到了一些不一樣的張愛玲。《傾城之戀》裡那段首尾呼應的胡琴文字,我第一個就想到了京劇的程派名戲《鎖麟囊》裡,那段經典的〈一霎時把七情俱已昧盡〉:「我只道鐵富貴一生鑄定,又誰知人生事傾刻分明。」一身的金陵秦淮僅賸下殘山敗水,妳教薛湘靈與張愛玲怎麼不休戀逝水? 「休戀逝水」,把這段唱得最好的一代青衣祭酒顧正秋以此名其回憶錄,這卻也正是張祖奶奶勘也勘不破,放也放不下,永遠不自在的罩門。於是我好像又懂了,從長髮少女彈到白髮魔女,出名很早痛快了一輩子的阿格麗姬,還真是祖奶奶的知音。休戀逝水,阿姬馳騁史坦威之快意恩仇,有著張愛玲向犬儒抵押不惜成負資產的世俗與人情;而祖奶奶那華麗的虛

-

特別企畫 Feature

她不喜歡音樂? 卻吟凡啞林與胡琴

根據她的論述來推敲,張愛玲似乎並不認同音樂的意義在於聲音流動所塑造出來的形式美感,而是隨著音樂而來的感覺、歌詞內容與生活聯想,甚至因為伴隨著聽音樂會、學鋼琴害怕上課的負面經驗張愛玲所喜歡的是以一種與她成長經驗,與她的感知緊密環環相扣在一起的中國音樂;這是採用另一種美學理念所形塑的音樂,既無「有計畫的陰謀」,更沒有「出力交纏,擠搾」,有的只是隨著人們真性情流露出的衷心感受與心中理想化的自然美景。

-

特別企畫 Feature

一爐沉香 讓東方巧遇西方

兩位作曲家都非出生在台灣,卻跟這片土地有特殊的情感;他們兼具作曲與指揮身分、也都有過一樣的故事。一個是來自德國的NSO駐團作曲家佑斯特(Christian Jost),一個是出生香港的北市國團長鍾耀光。 在兩廳院製作《落葉.傾城.張愛玲》中,佑斯特從張愛玲的短詩〈落葉的愛〉與短篇小說《心經》出發寫作歌劇,鍾耀光則將背景同樣在香港的《傾城之戀》化為樂章。 兩個音樂家,因張愛玲的文學而相遇,並各自迸發出不同火花。

-

特別企畫 Feature

傾聽「 她」的兩種方式

第一次在專業舞台中以音樂的形式呈現,兩廳院年度製作《落葉.傾城.張愛玲》提出另一個閱讀張愛玲的角度。上半場是由德國作曲家佑斯特根據描述女孩對父親不倫愛戀的小說《心經》所寫的歌劇,由四位聲樂家演繹;下半場則是出身香港的作曲家鍾耀光根據小說《傾城之戀》所寫,根據十二段的構思創作。導演黎煥雄表示,在最低限的妝點下,他讓團隊回歸一個終極任務,那就是「幫助大家更精確地聽音樂」。

-

即將上場 Preview 江之翠劇場「望明月」南管音樂會

清雅悠揚絕美凝煉 雅韻古調紅塵靜心

「江之翠劇場」長期致力於南管藝術文化的傳承與傳揚,專擅台灣漢系傳統音樂與現代劇場藝術結合的「主題式音樂演出」,今年適逢成立廿周年,以「望明月」南管音樂會演出《西廂記》中張生思念鶯鶯心事,入門曲目引領觀眾暫離塵世喧囂,以音樂之美安頓身心。

-

即將上場 Preview NSO「暮光草原」

巴佛傑指尖微拂 吟哦鄉愁印象

在NSO法蘭西系列的「暮光草原」音樂會中,法國鋼琴家巴佛傑將以他「印象派」的手,演繹法雅與巴爾托克寄寓異鄉之時、描繪故鄉與抒發鄉愁的兩部大型作品,在他奇幻指尖下會呈現怎樣的鄉愁印象?值得樂迷期待!

-

即將上場 Preview 佩哈尼的手風琴與薩爾克的大提琴

狂野樂音 喚起「吉普賽靈魂」

來自巴黎的手風琴家佩哈尼與大提琴家薩爾克,在「吉普賽靈魂」音樂會中將從他們的觀點重新詮釋歐洲民族音樂到當代作品,也嘗試挑戰探戈教父皮亞佐拉、爵士到吉普賽音樂。狂野的音符,將喚起你渴望流浪的心靈!

-

即將上場 Preview 智利猴厲害劇團的劇場蒙太奇

魚不會飛? 但想像力帶你翱翔

猴厲害劇團由西班牙裔的米格爾.布列甘特、法國裔的艾蜜麗.厄巴斯與智利裔的舞台設計艾德華多.希梅聶茲主導,創團作《魚不會飛》由他們集體創作,融合三種民族風情,共同創造出一個超越國界的景觀,也強化了劇中角色面對夢想與自我時,交織出的三個故事。

-

即將上場 Preview 飛人集社《消失—神木下的夢》

帶著想像與勇氣 練習說「再見」

飛人集社的「小孩也可以看」系列來到最終章《消失─神木下的夢》,透過一對姐弟的歷險,讓孩子認識離別與死亡。全劇運用了象徵和意象手法,在光影、物件、偶戲與現場音樂的巧妙結合下,畫面不斷穿梭在想像與真實、遠景與特寫之間,創造了如動態繪本般的詩意風格。

-

特別企畫(二) Feature

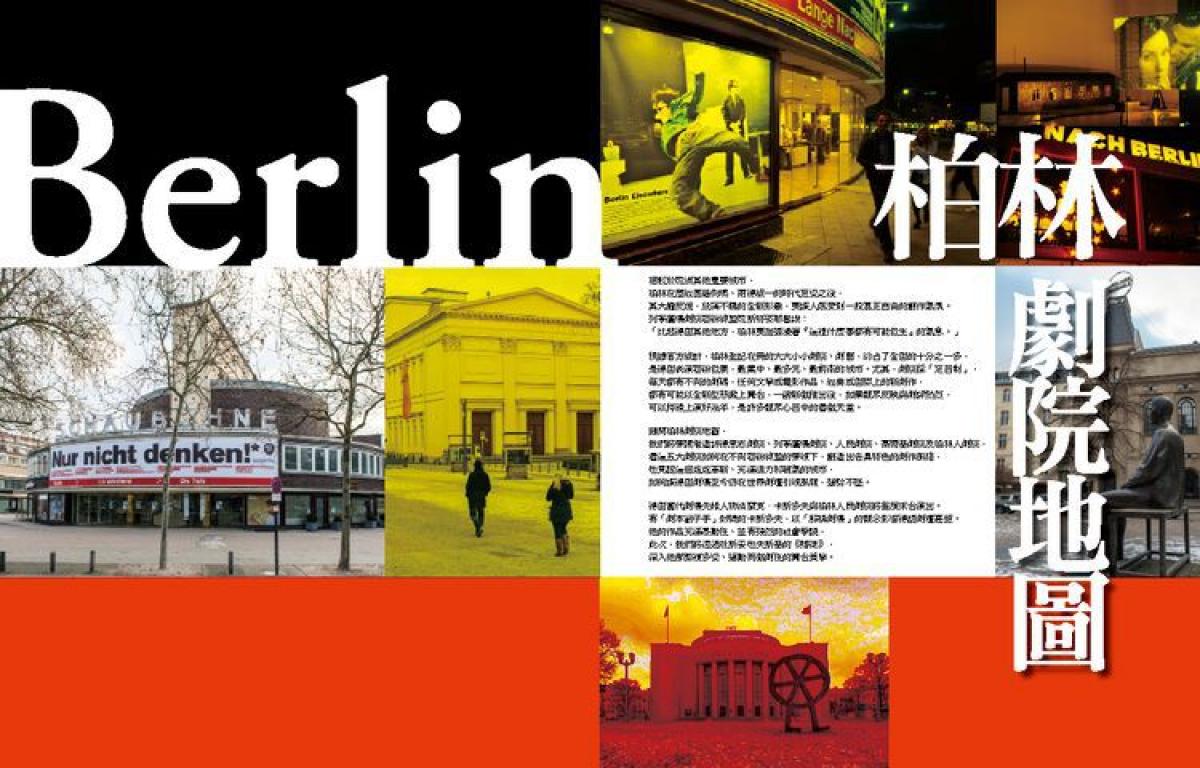

柏林劇院地圖

相較於歐洲其他重要城市,柏林在歷經圍牆倒塌、兩德統一的時代巨變之後,其大膽反叛,放蕩不羈的全新形象,更讓人感受到一股真正自由的創作氣氛。列寧廣場劇院藝術總監歐斯特麥耶曾說:「比起德國其他地方,柏林更加彌漫著『這裡什麼事都有可能發生』的氣息。」 根據官方統計,柏林登記在冊的大大小小劇院、劇團,約占了全國的十分之一多,是德國表演藝術發展,最集中、最多元、最前衛的城市。尤其,劇院採「定目制」,每天都有不同的劇碼,任何文學或電影作品、經典或國際上的新劇作,都有可能以全新型態搬上舞台,一齣新戲推出後,如果觀眾反映與劇評熱烈,可以持續上演好幾年,是許多觀眾心目中的看戲天堂。 攤開柏林劇院地圖,我們將帶讀者造訪德意志劇院、列寧廣場劇院、人民劇院、高爾基劇院及柏林人劇院,看這五大劇院如何在不同藝術總監的帶領下,創造出各具特色的劇作風格,也見證這個處處革新、充滿活力和朝氣的城市,如何讓德國劇場至今仍在世界劇壇引領風騷,聲勢不墜。 德國當代劇場先鋒人物法蘭克.卡斯多夫與柏林人民劇院將首度來台演出。有「劇本劊子手」封號的卡斯多夫,以「解構劇場」的觀念影響德語劇壇甚鉅。他的作品充滿暴動性、並有強烈的社會爭議,此次,我們將透過杜斯妥也夫斯基的《賭徒》,深入他那繁複多變、聳動而戲劇性的舞台美學。

-

特別企畫(二) Feature

政府扛鼎 卯全力支持「公共論壇」

德國是劇院文化極其興盛的國家,在人民的認知中,官方有責任讓人民以低廉的票價欣賞高品質的表演藝術,所以全國近一百五十家公立劇院,只有20%的經費來自門票收入,其他全靠政府編列預算挹注。而公立劇院的責任就是製作出好戲給人民看,在藝術總監的統籌下,推出大量的經典與新編製作;雖無票房收入壓力,但仍須接受輿論和觀眾的檢驗,藝術成就和滿座率同樣是劇場經營成敗的指標。

-

特別企畫(二) Feature

從自然主義到當代激進——柏林德意志劇院

柏林德意志劇院是經營超過一世紀的劇場老店,在世界劇場史上占有顯目章節。從布拉姆手下的自然主義實踐中心,萊茵哈特熱情打造的劇場高峰,到東西德統一後,威爾姆斯領導下,以前衛美學讓劇院成為劇場標竿能夠持續引發爭議,造就社會討論,德意志劇院不是一個提供大眾娛樂的場域,這裡,是充滿批判意識的當代劇場。

-

特別企畫(二) Feature

重生經典、與當代同步——列寧廣場劇院

雖然歷史不及其他劇院悠久,但成立半世紀的列寧廣場劇院卻以多部精采製作,在德語劇壇享有重要地位。前有大導彼得.胥坦為劇院奠定對文本提出新詮釋、以銜接當前社會政治議題的優良傳統,近期則由現任藝術總監歐斯特麥耶以獨特的新寫實手法搬演經典與當代劇作,屢屢讓劇評人與觀眾大呼過癮!

-

特別企畫(二) Feature

書寫廿世紀的政治劇場史——柏林人劇院

因為是戲劇大師布萊希特的創作根據地,柏林人劇院一直以來都是戲劇史上的重要地標,迄今也是搬演布萊希特作品的重要舞台。今日柏林人劇院的風格延續社會政治劇場的傳統,肯定「劇場作為道德教育機構」的宗旨,在布萊希特的作品之外,製作以德國啟蒙時期及廿世紀的經典劇作為主,期待透過劇作與當代社會對話。

-

特別企畫(二) Feature

能量剽悍的國家「小」劇場—馬克西姆.高爾基劇院

馬克西姆.高爾基劇院前身是柏林合唱學院的表演館,一八二七年完工揭幕以來,許多音樂大師薈萃於此,不但孟德爾頌曾在此指揮,舒曼也在這裡彈過鋼琴。這個古蹟在二戰後修復,轉型為劇場。從表現社會主義美學的場域,到東西德統一後的自由揮灑,創作能量高漲不歇,更以多齣在地為背景的作品,成為一間道地的柏林劇院。