Search 搜尋

-

音樂曲式

音樂曲式開曲式學的玩笑 莫札特爲行家們寫下「蓋高尙」的笑話

這個分析起來一大串烏龍的曲子乍聽之下頭頭是道,不細聽的話還眞給騙了。

-

現代舞講座

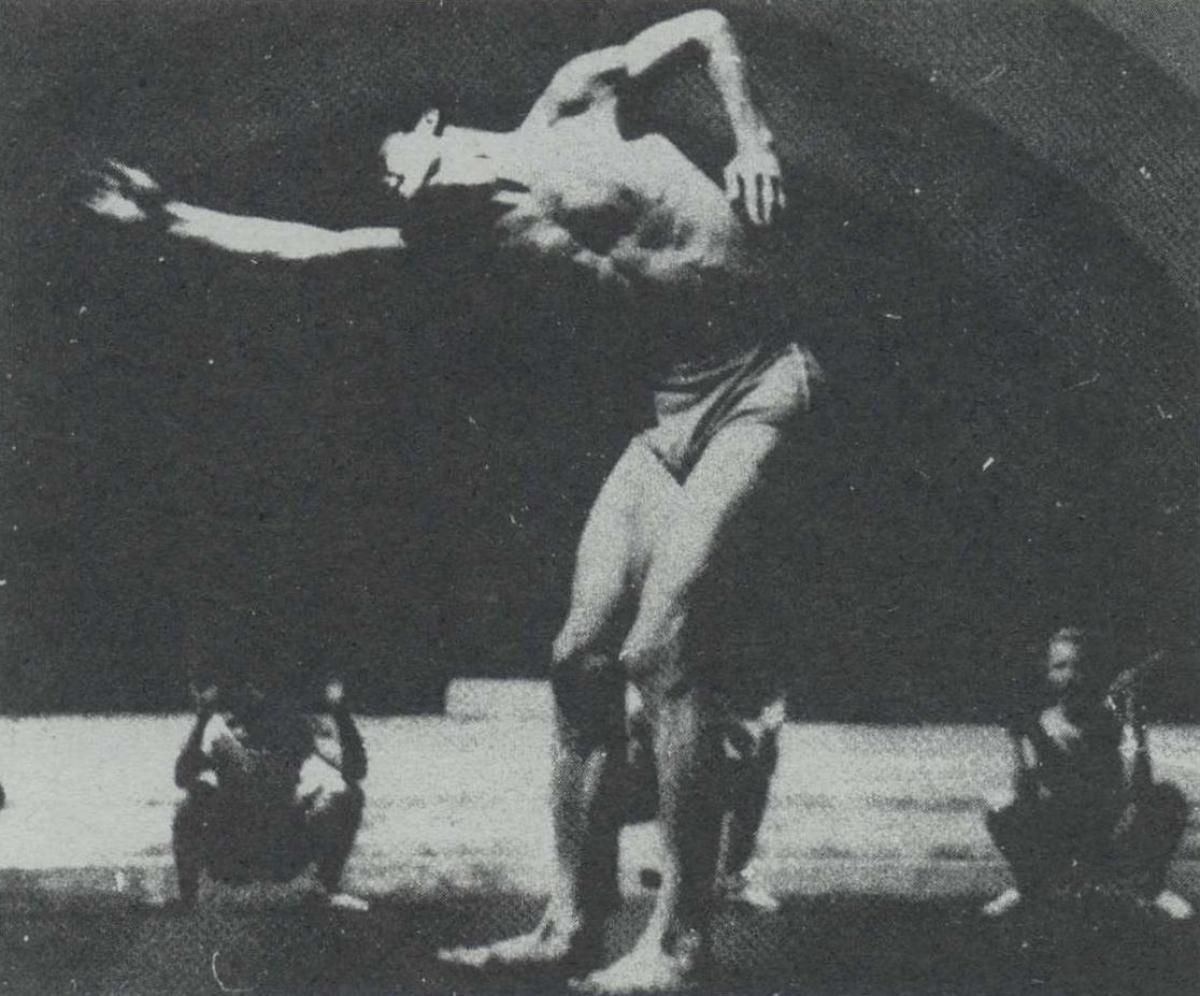

獨立:現代舞先驅的顯著品格(之二)

萊斯特.霍頓於一九四八年創立霍頓舞蹈劇院(Dance Theater Horton)後,逐漸脫離了早期僅靠輝煌場面取勝的「非舞蹈」路線,進入以舞蹈爲本的嶄新階段。

-

現代戲劇講座

第二次前衛運動

西方在第一次世界大戰之前的前衛藝術經過二、三十年的潛抑之後,終於在六〇年代再爆發,是爲「第二次前衛運動」,影響所及,導致八〇年代台灣的小劇場運動。本文特就第二次世界大戰之後的前衛運動,依流派、劇團、編導等作一概略性的綜覽。

-

專欄 Columns

專欄 Columns「樂評家」與「音樂水準」

決定一位演出或創造者命運的是群衆,而不是一兩位樂評家。一位好的樂評家,是一位能引領讀者對音樂演奏批判思索方向的人。群衆的音樂能力與音樂知識的豐富與否,才是決定音樂演奏水準高低的基礎。

-

專欄 Columns

專欄 Columns離開劇場

戲劇演出的票價比電影貴至少一半,所以,如果一場演出開始,你沒有發現電影、電視中看不到的表演或敍事或生活中聽不到的語言,請你毫不猶豫地起身離去,強烈表示你的不滿,並在還沒有錯過太多之前,趕回家看《阿信》。

-

藝術裡的空間藝術

建築裡的空間

誠品天母店的後庭園在九月三日晚上湧進了二百餘名世紀末的男男女女,或坐或立或席地,參與了一場「空間」講座的盛宴,同時也成爲台北市難得的戶外藝文空間的一部分。

-

即將上場

即將上場金玉君的豎笛世界:浪漫與幻想

畢業自師範大學及美國奧克拉荷馬大學的金玉君,目前任敎於台北師範學院及實踐設計管理學院,豎笛敎學之餘,亦積極參與演出,此次獨奏會的曲目以「浪漫與幻想」爲題,涵蓋舒曼、勾卡(A. Coquard)、梅撒傑(A. Messa-ger)的德法浪漫樂章,以及英國作曲家艾爾藍(J Ireland)、阿諾(M. Arnold)的幻想作品。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

﹝美國﹞ 芝加哥抒情歌劇院新一季 芝加哥交響樂團和芝加哥抒情歌劇院(Lyric Opera)是這個風城的音樂雙璧。最近幾年,歌劇院沒有受到經濟不景氣的影響,業務蒸蒸日上,聲譽更佳,賣座高達百分之一百零二,季節票訂戶增加到百分之四十六。所以《時代週刊》稱之爲「美國歌劇院的榜樣」。 巍然聳立於市中心西區的市立歌劇院(Civic Opera House)建於一九二九年,有過許多劇團演出,直到一九五四年抒情戲劇院成立才成爲該院的永久地址。抒情戲劇院於一九五六年改名爲抒情歌劇院迄今。今年正是該院的四十週年大慶,特別推出一本精美的劇照攝影專輯《喝采》Bravi,由Abbeville出版社出版。另外就是安排了有聲有色的新歌劇季。 九月十七日,抒情歌劇院以穆索斯基的鉅作《包利斯.郭都諾夫》Boris Godunov作開幕典禮及季節開場,票價最低四十元,最高二百七十五元(後者早已售磬)。這部根據俄國文豪普希金的原作而寫的歷史悲劇有過四種版本,這一次抒情歌劇院特別選用較不熟習的穆索斯基第一版。爲此,伊利諾大學芝加哥校部還特別和該歌劇院合作在九月二十四日舉辦一整天的《包利斯.郭都諾夫》學術硏討會,由專家們硏討這部歌劇的版本問題、歷史和思想背景、音樂的民族風格、舞台的設計等。 本季(1994-95)的其他歌劇有史特拉汶斯基的《浪子歷程》The Rake's Progress、喬達諾(Umberto Giordano)的《菲朶拉》Fedora、羅西尼的《賽維爾理髮師》、理査.史特勞斯的《綺想》Capriccio、伯恩斯坦的《康地》Candide、威爾第的《阿依達》和華格納的《齊格菲》Sig-fried。 《綺想》、《康地》和《浪子歷程》都是該院的首演。新舊具備、雅俗兼顧可以說是這一季的安排。 本季出場的主要音樂家有七十位,包括女高音芙蕾尼(Mirella Freni)、米羅(Aprilo Millo)、男高音多明哥(Placido Domingo)、男低音拉梅(Samuel Ramey,演包利斯著名)、指揮家梅塔(Zubin Mehta)、巴托洛提(Bruno Bar-toletti)等等。 <p

-

即將上場

溫金龍二胡音樂會「念念不忘」

拓展胡琴的音樂表現空間,擴大傳統國樂樂器的欣賞人口,是溫金龍相當成功的嘗試,此次音樂會流行與古典兼容,以不同主題的數個單元串連全場,曲目包含台語、西洋流行歌曲、小提琴名曲及New Age的多種音樂風格。

-

即將上場

綠光劇團《盲點的剪接》

綠光劇團繼六月推出廣受好評的歌舞劇《領帶與高跟鞋》之後,再度於本月推出羅北安創作的另一齣風格迥異的歌舞劇《盲點的剪接》。 《盲點的剪接》的主題是「愛」與「傷害」、「選擇」與「背叛」,在形式上是由三齣完整的歌舞小品〈小紅小綠〉、〈生命列車〉、〈失蹤〉再加上三齣寫實的片段〈心的吿白〉、〈立可白有毒〉、〈早安〉穿揷其中,在音樂上也因爲此次劇本的多樣性,而使得歌曲在創作上有了更大的空間。

-

即將上場

《尋找靑年耶穌在台北》舞台劇

混沌劇團是由目前任敎於輔大英語系的倪淑蘭所創辦,他們在本月推出的舞台劇《尋找靑年耶穌在台北》,是結合詩歌、舞蹈與默劇等表現方式,來表現人類共通的課題:天命的探索、苦難的超越、愛的追求與理想的實踐。

-

即將上場

印象三重奏團的香榭風情

重新組合之後的印象三重奏團(大提琴陳俐亨、小提琴陳方騮及鋼琴林慧英)繼前二次的蘇格蘭風、美國風之後,於本月推出四場法國風味的「香榭風情」,演出德布西、佛瑞、聖桑的鋼琴三重奏曲,並邀請聲樂家黃瑞芬演唱德布西、佛瑞、薩替等人所寫的法國歌曲。

-

即將上場

吳佩倩舞極「生而自由爵士舞」

源自美國黑人舞蹈的爵士舞,在世界各國已蔚爲風潮,而「以回台灣推展爵士舞爲志願」的吳佩倩,近十年來致力於爵士舞的敎學工作及編舞人才的培養,饒富成果。 以解放肢體的種種限制爲名的「生而自由爵士舞」演出,將流行街舞、芭蕾、現代舞等多種風格溶入其中,將爵士舞自由無拘的特性表露無遺。

-

即將上場

雅音小集《再生緣》

首演於民國七十五年的《再生緣》,描寫孟麗君女扮男裝,縱橫廟堂。情節大綱原本於淸代女作家陳瑞生的彈詞,後經丁西林改編爲話劇,雅音小集的京劇版即以此話劇本爲基礎,唱詞曲文全由王安祈新編。 孟麗君一角由郭小莊扮演,其餘主要演員有曹復永扮演甫皇少華,孫麗虹、曲復敏分飾皇帝及太后。

-

即將上場

樂壇新秀:辛幸純鋼琴獨奏會

目前任敎於交通大學藝硏所的辛幸純,在鋼琴演奏上獲得傅聰充分的讚賞。五歲習琴,十三歲就投身小提琴大師曼紐因所創辦的音樂學校,而後分別在英國皇家音樂院及美國UCLA完成大學及硏究所後的進修,其間曾舉辦多次音樂會並贏得多次比賽。這次回國演出的曲目有貝多芬及蕭邦的奏鳴曲,以及李斯特、拉威爾等人的作品。

-

即將上場

義大利獨奏家室內樂團

成立於1980年的義大利獨奏家室內樂團(I Solisti Italiani),其十二位團員雖來自各個不同之管弦樂團,卻能緊密相配合,以演奏義大利巴洛克音樂爲主,這次是他們第四度來台,演出的曲目有柯瑞里與韋瓦第的協奏曲,雷史碧基的古代歌調及舞曲集、巴爾托克的羅馬尼亞舞曲,及羅西尼的第三號弦樂奏鳴曲。

-

即將上場

Danny Lee爵士舞發表會

具有深厚芭蕾底子的華裔舞者Danny Lee,爲了此次發表會,早於初夏即已回台甄選、集訓舞者,九月中將由他率領國內的新生代舞者與小劇場工作者合力推出二場別具一格的爵士舞。 Danny Lee曾參演美國藝人Prince、Michael Jack-son等人的演唱會,並擔任過國內的偶像歌手L.A. Boyz、藍心湄等人的舞蹈指導。

-

即將上場

女高音盧瓊蓉獨唱會

抒情女高音盧瓊蓉自八十年返國參加兩廳院的樂壇新秀之後,三年半來只有零星似的露面,未曾舉辦個人正式獨唱會,此次演唱會的曲目除了《魔彈射手》、《費加洛婚禮》等歌劇選曲外,主打曲目是白遼士的〈夏之夜〉聯篇歌曲。

-

即將上場

維也納少年合唱團演唱會

成立至將已有五百年歷史的維也納少年合唱團,對於台灣觀衆已不陌生,這是他們第十五次來台,將再度施展天使般的歌喉,演唱舒曼、舒伯特等人的名曲,及演出亨伯定克的歌劇《韓塞兒與葛麗泰》。

-

即將上場

九歌兒童劇《雨小孩》

鄧志浩編導的新作《雨小孩》,是一齣探討親子溝通問題的兒童音樂劇,在演出的方式上仍以九歌兒童劇團所慣用的人、偶同台演出方式爲主,輔以大量的音樂,頗適合父母子女同往觀賞。