北京

-

北京

北京「北京.天橋音樂劇年度盛典」年末上場 榮景背後卻見隱憂

2025年12月,北京天橋藝術中心舉行了「2025北京.天橋音樂劇年度盛典」,除了頒發當年中國原創音樂劇的各類獎項之外,中國演出行業協會也發布了《2025中國音樂劇市場年度報告》:全年音樂劇演出場次1.97萬場,較2024年同期相比增長了15.04%;票房收入18.07億元人民幣,同期相比增長7.55%;觀眾人數818.59萬人次,同期相比增長10.41%。相對於紐約百老匯目前正面臨著的製作成本大漲,招牌依舊閃亮,後台卻精算著每一分錢。中國音樂劇市場則在2025年初顯不可抑制的爆發之勢。 音樂劇一直是中國演出市場中增長最快的領域之一,2025年原版引進劇碼和中國原創劇目的票房已相當接近(前者近10億元,後者則達8.79億元),顯示這幾年正處於中國原創音樂劇發展的關鍵時刻。2025年中國音樂劇市場確實熱鬧無比,引進的原版音樂劇都是經典之作,《莫里哀》(法語)、《劇院魅影》(英語,台譯《歌劇魅影》)以及《巴黎聖母院》(法語,台譯《鐘樓怪人》)位列場次前三;《劇院魅影》、《悲慘世界》(英語)40周年紀念版音樂會,以及《搖滾紅與黑》(法語)位列票房前三。中文原創音樂劇的市場則隨著演藝新空間(即非劇場演出空間)在各地興起,沉浸式體驗需求提升,促使駐場沉浸式音樂劇新劇不斷,《辛吉路的畫材店》、《桑塔露琪亞》和《怪物》列演出場次前三,《受到召喚.敦煌》、《錦衣衛之刀與花》和《她對此感到厭煩》則列票房收入前三。如同其他類型演出,北京和上海兩地的音樂劇市場仍占全國票房的60%以及近一半的演出場次,吸引了全國超過六成的觀眾。 這次盛典同時舉行了高峰對話,對談者為倫敦尼可爾娛樂公司聯合創始人Nick Brook與原韓國音樂劇協會會長劉禧聲,內容非常精準地針對中國音樂劇市場亟需構建的生態。倫敦西區的戲劇產業高度成熟,而且西區不僅僅有戲劇與劇場,更是文化與經濟的「生態系統」;劉禧聲則提出「音樂劇必須本土化,才能讓亞洲的音樂劇作品在世界舞台上占有一席之地」的呼籲,他以榮獲6項東尼獎的《也許是美好結局》(Maybe Happy Ending)為例,剖析「韓式音樂劇」是一個由版權引進、本土化、粉絲經濟驅動、國際聯合製作構成的多元化產業體系。了解紐約百老匯的商業模式、倫敦西區的生態系統與「韓式音樂劇」的產業體系,對中國音樂劇產業未來的發展無疑地有著非常深刻的警示

-

北京

北京原創民族歌劇《紅高粱》首演 觀眾反應參差爭議不少

9月27日,北京國家大劇院首演了由中國第1位諾貝爾文學獎得主莫言和著名作曲家郭文景合作的原創民族歌劇《紅高粱》。2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,這是在政策鼓勵下眾多特定目的性的藝術作品之一。《紅高粱》是北京國家大劇院成立以來的第23部原創歌劇製作,事前引發極大關注,首演後亦有不少爭議。 歌劇《紅高粱》由莫言的小說《紅高粱家族》改編,這部小說曾改編過電影和電視劇,故事內容可謂家喻戶曉,莫言對歌劇版本異常重視,親自參與編劇,且在七易其稿中領悟到歌劇劇本的精髓:「要寫意,寫詩化、詩意的東西。」因此,歌劇中的高粱隱喻著人物命運,隨著氣候和劇情呈現不同的形態,劇詞也從小說家的敘事邏輯,轉向了詩人般的抒情和意境的營造,且借紅高粱「抗旱抗澇、生氣勃勃、充滿野性」的意象,書寫了中國人堅韌的生命力和奮勇抗爭的精神。郭文景則運用了故事發生地山東高密的茂腔、柳腔、山東梆子、山東快書、膠州秧歌、高密民歌等元素,與西方管絃樂隊的音響融合,極力打造歌劇音樂所能展現的地域性與民族性。兩位創作者都認為歌劇是表達人類情感最有力量的表演藝術形式,在其中植入中國風格和中國氣派更是為中國歌劇的發展添加了動力。 然而,撇開排山倒海但大同小異的新聞報導,《紅高粱》到底能不能算是近年來中國創作的歌劇精品?答案是令人失望的。 從兩種觀眾的反饋,可以對這部歌劇的演出得到具體的印象。一是對歌劇一知半解的觀眾,不是對音樂不那麼悅耳多有微詞,就是對詠歎調毫無記憶感而如坐針氈;歌劇迷觀眾的評價則是南轅北轍,但都注意到歌劇演出的各個層面(音樂、劇詞、歌唱、音響、導演的舞台調度、舞台布景等)。總體而言,這部單分八場不分幕的歌劇在音樂上比劇詞要成功,尤其是合唱的部分,而劇詞的詩意落在詞語的過度重複,如「我去」、「我嫁」等,反成了笑點和出戲點;義大利美聲唱法在中國民族歌劇中的適應性仍然是最大的問題,這是臨場聽覺上最不容易妥協的,歌唱者咬字清不清晰已是最基本的問題;其他如歌唱者的肢體表演、導演的舞台調度和舞美設計的刻板意象等,專業的觀眾都關注到了。可惜的是,至今仍然沒有一篇持客觀立場的專業評論出現,這是中國表演藝術生態裡最大的缺憾。 看待歌劇的成功與否從來就有兩種視角,一是從觀眾,如何得到情緒的感動和情感的轉化;二是從藝術作品,如何讓詞

-

北京

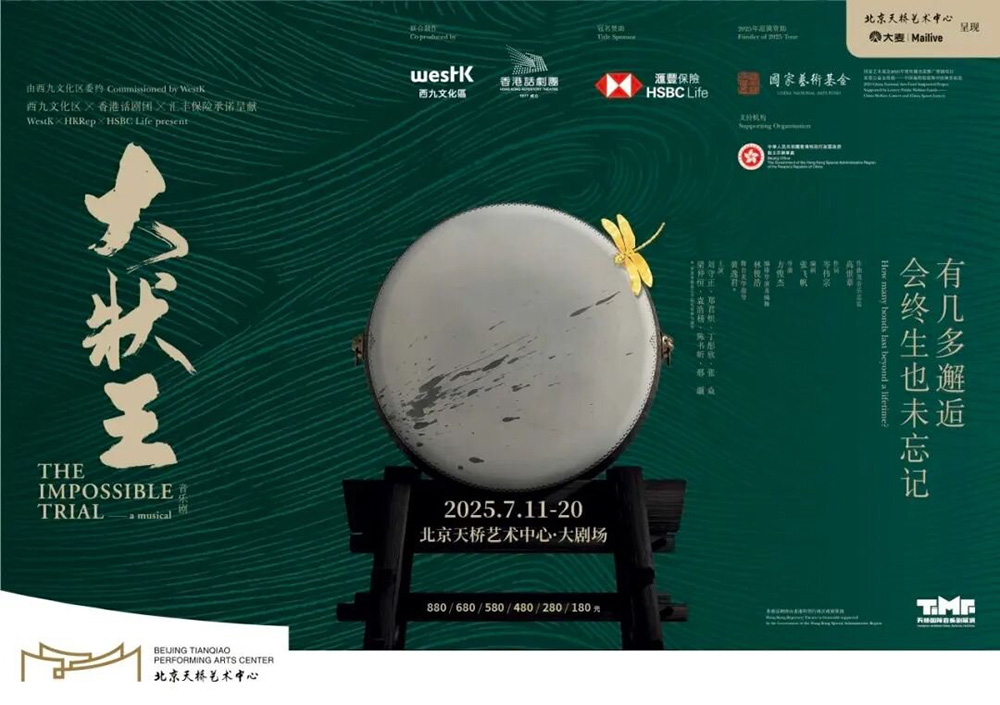

北京港製音樂劇《大狀王》受肯定 映照出中國音樂劇發展困境

由香港西九文化區委託,香港話劇團創作、製作及演出的原創粵語音樂劇《大狀王》7月11日至20日在北京天橋藝術中心演出11場,座無虛席,讚美之聲漫天而來,甚至眾口同聲地認為這是華語音樂劇的天花板之作。《大狀王》藉清朝判官的原型,講述著現代人對人生的夢想與挑戰,以及對於善惡的價值觀。自2015年開始構思,2019年試演,經過多方修改,2022年正式公演之後又做了不少調整,2023年的版本演出之後,大獲成功,短短數年間不但拿了超過20個舞台劇的獎項,也獲得絕大多數觀眾的喜愛,甚至被譽為香港有史以來最好的音樂劇。 然而,一部由話劇演員演唱的音樂劇竟然會被認為是中國音樂劇發展了數十年之後的極致之作?這對目前繁榮的中國音樂劇市場與當紅的音樂劇明星來說,情何以堪? 在對《大狀王》的一片讚揚聲中,劇評人北小京倒是看到了一部分的真相:「香港話劇團所做的鐵杵磨針般的努力,不過是嚴謹的專業精神,也是藝術工作者本應該具有的品質,被這樣拿出來大加讚賞,只能更加說明我們的戲劇行業裡有多少急功近利、被粗糙炮製的作品在占據舞台。」「急功近利」、「粗糙炮製」確實是目前中國音樂劇發展困境的癥結所在。 如果問DeepSeek目前中國音樂劇發展的困境,它會從劇本、音樂、人才、產業生態與市場機制等方面系統性地展示中國目前的情況,然而,如果DeepSeek所根據的是目前中國音樂劇發展至今所有論述與批評文獻的大數據,這種結論只能說明中國內地音樂劇圈的自省與自覺完全不著邊際,因為我們看到的只是一個繁榮卻並不健康的音樂劇市場的現象描述,問題的源頭還是得回溯到根本的思維。 音樂劇是唯一一種能夠完全由市場機制生存下來的表演藝術品類,所憑藉的是它特殊的產出機制與商業模式,這在倫敦西區和百老匯被證明是有效的。然而在中國,中國特色的「國情不同」這個藉口的背後紮實地站著做生意─投資,只關注短期收益的思維,當劇本缺乏戲劇邏輯、音樂與表演不匹配、導演調度不合理、演員忘詞這些情況一再發生,日復一日,只能以明星效應和商業手段(如同時扮演著被操弄與反噬角色的粉絲經濟)凌駕於專業,最終讓人懷疑幾度浪淘沙之後到底能留下多少值得再看的作品,當觀眾由期待轉向失望甚至絕望後,市場的泡沫化也就可以預期了。 人才、資源(資金與設備完善的劇院)與市場規模都是中國發展音樂

-

北京

北京出版評論文集 匿名劇評「北小京」13年後終現身

4月1日晚上,北京石景山的郎園,匿名了13年的北京戲劇評論者北小京本人現身,也為她從2012年2月23日至2023年底發表的劇評文集《北小京看話劇》辦了新書發表會。北小京就是孟丹峰,一位畢業於中央戲劇學院戲劇文學系,從事演員、編劇和導演工作的戲劇專業人士。這13年來,孟丹峰女士每一篇劇評都是堅持自費購票,以自己的專業說自己所見所感,就文字的品質來說,堪稱戲劇評論文章的典型。花錢買票、說真話,看似不是什麼了不起的事,但是在戲劇圈裡的人都知道:「在我們的時代裡發出獨立的聲音並非易事,卻又是多麼必要!」所以「眼看著虛假的恭維即成燎原之勢,我心中的戲劇之光不允許我苟同,不能夠再沉默下去!」但獨立發聲必要,匿名則更有現實的必要。 這13年來,北小京和她的劇評經常是北京戲劇圈津津樂道的話題,一方面是北小京隱藏得夠深,從不回應對她的誇讚或謾罵,也從不在網路上的紛爭中出現,「北小京猜想」成了一種樂趣;再者,北小京的劇評總是引發討論與爭執,例如2016年5月2日〈《審查者》─給鼓樓西劇場的一封信〉,直陳「直面戲劇」(in-yer-face theater,另譯直面劇場)的本質與鼓樓西舞台表達之落差;2024年5月19日的〈《日出》─不要讓明星幹掉藝術家〉,批評金星一人跨了編(舞)、導、演三種身分,卻端著明星架勢,看輕了舞台演員表演的魅力。被北小京點名批評過的戲劇圈大佬不在少數,被批評自然心裡不舒服,動用各種人脈關係想找出誰是北小京,但北小京的匿名行動是冷戰時期雙面間諜以來最偉大的成就,讓她只要直面作品本身,而不被作品之外複雜的人際關係糾纏。在北京,批評者肯定是孤獨的,「很多人批評我過於犀利,呼喚我做戲劇人的朋友、知己,因為他們是脆弱的。我想說的是,『北小京看話劇』從註冊的那一天開始,就決定不與任何人做朋友,隱身是為了褪去你和我身上的標籤,我們就藝術談藝術,我們不交換脆弱。」

-

北京

北京從脫口秀到聲囂劇讀節 娛樂化與市場化中的原創力

2月下旬,北京專做雜技表演、1300座的朝陽劇場推出兩場「脫口秀之夜」,門票秒殺,脫口秀受歡迎的程度已從它的秀場滿溢到不同的劇場了。開年以來的兩個月,北京脫口秀演出超過3400場,占商業演出約43%。如果再討論「脫口秀是不是表演藝術」這個問題,很快地沒進過劇場的年輕人可能都會認為劇場就是演脫口秀的。就像10多年前,很多想投資話劇(舞台劇)的人以為話劇就是開心麻花。與此同時,北京首批25處掛牌的演藝新空間在這個農曆新年期間也貢獻了500多場次的演出,包括正乙祠古戲樓的經典戲曲,三里屯愛樂匯藝術空間,七七劇場的沉浸式懸疑劇等等。脫口秀與演藝新空間代表著北京的表演藝術日益多元化,但也代表著娛樂化表演需求日殷,勢不可擋。另一個史無前例的數字也令許多人驚嘆,2024年北京國家大劇院與天橋藝術中心票房收入雙雙破兩億人民幣,領先全國所有大型劇院。劇院努力往市場營運的道上奔跑。 表演藝術的內容娛樂化、受眾年輕化與劇院營運市場化在表面上看來對表演藝術產業似乎是正面的,因為統計數字每年都是增長的。但是,如果把表演藝術僅僅視為娛樂產業的話,最終這個社會將失去支撐人們對這個世界思考與反省的文化底蘊。藝術仍應該在不同的時代發出不同的聲音,發出自己的聲音,而要做到這些,最重要的就是藝術創作的原創力,也就是有好內容的作品。在北京其實並不缺乏編劇人才的孵化計畫,但大多是為了公部門的文化成績單,形式為上,真正純粹為拓展藝術創作力設想的計畫少之又少。值得慶幸,也很自然的是,大河中總有那麼幾隻小魚逆流而上,在這個講究商業模式與營銷策略的氛圍裡,仍有人關注著藝術本質的原創力,以孵化原創劇本為職志的「聲囂」(Sound Fury)就是其中之一。

-

北京

北京從自動失語到眾聲喧嘩 自媒體帶來的表演藝術評論生機

疫情後,中國的表演藝術活動報復性地復甦,演唱會、音樂節、音樂劇、沉浸式戲劇、演藝新空間等等演出層出不窮,但在繁華的表面下卻問題重重。首先,商業性太重,熱錢急進急退,演出節目此起彼落,看起來很多,值得看的卻不多;二者,靠政府文旅政策一窩蜂興起的演藝新空間,以為只要抓住流行的沉浸式觀演就能成功,去年年底掛牌至今不到一年,大多數就面臨內容無以為繼的窘態;三是創作(或引進)、製作、演出的繁忙確實讓表演藝術界快速地轉動起來,但一直以來欠缺的健康評論生態,使得表演藝術界浮躁有餘,沉澱無方。沒有沉澱就沒有反思,沒有反思自然就無從改進,更侈言烏托邦了。 如果說疫情之後是表演藝術的爆發期,2010至2018年或許可以說是表演藝術的奠基期,許多理想與想法在這段期間被試驗、被試煉,創作的創意發展,製作的規範化,演出市場的規整,試驗的場域就在北京。如同演出活動,表演藝術評論看似豐富,實則一貧如洗。傳統紙媒或專業的學術期刊至今仍有評論版面,但是始終迷信所謂的專家學者,在學界人際關係複雜的情境下,好一點的避重就輕,儘量讓批評不到位,免得傷人;差一點的則極力吹捧,相互拉抬。專家學者自己承認這是「自動失語」,且成為常態,時代變化,但這種失語狀態卻依然故我。網路時代則提供了很多可能性,創造一般人能夠發出自己聲音的機會,使得觀眾不再是單純的資訊接收者,他們可以發言、互動、參與,甚至成為評論的評論,成為訊息傳播過程的一個元素,成為事件的一部分。自媒體評論大量出現,專業度自然參差不齊,然而這種野蠻生長所形成的「眾聲喧嘩」與此前的「自動失語」狀態相比,仍讓人對未來的發展存有一絲期待。

-

北京

北京鼓樓西劇場推出獨角戲劇節 堅守戲劇表演的樸實本質

今年最具話題性的連續劇之一《玫瑰的故事》,意外地讓很多人對「策展人」這個身分好奇,進而趨之若鶩。近幾年中國在博物館及美術館方面的策展水準確實讓人刮目相看,這是旅遊與文化聯動政策推行的成果,也因此藝術策展人的需求也大幅增加,隱然已形成一門行業。相對的,表演藝術的策展則弱了許多,究其原因,表演場館的營運思維普遍停留在場地使用,只關注引進節目、行銷票房,未曾想過從內容上樹立場館品牌形象(北京國家大劇院是唯一例外);至於數量愈來愈多的音樂節和戲劇節,內容則大多拼拼湊湊,只要有幾個大咖或好的節目坐鎮,市場回饋不要太難看就好。表演場館與藝術節缺乏策展意識,只把表演藝術視為商品,忽略藝術價值與推廣的責仼,這種現象是中國表演藝術發展長久以來最大的隱憂。因此,9月即將亮相的「鼓樓西第2屆國際獨角戲劇節」讓人眼睛一亮。

-

北京

北京北京國家大劇院「一院三址」達標 營運模式成為特例

初至北京,總會被這個城市的大與大氣震懾。這種印象且不因你對這個城市的熟悉而減弱。 21世紀被預期是中國表演藝術的盛世,2007年12月北京國家大劇院開幕也被認為是中國劇院史的里程碑事件,而在全世界都算是獨一無二的北京國家大劇院「一院三址」的構想、實踐與規模,使這事件仍未結束。 2018年9月,位於北京東邊的通州,「台湖舞美藝術中心」揭幕,這是為了北京國家大劇院節目製作與排練而設計的藝術中心,包含舞美創意、舞美工坊及舞美倉儲的功能,更令人驚訝的是,這裡還建了一棟內裝與國家大劇院一模一樣的分身,可以完整綵排將在大劇院演出的各種節目,為它節省了許多排練的檔期。而在營運策略上,這裡亦可視為這些節目的另一演出場地,形成獨立的表演藝術中心。2019年1月,北京市級行政中心正式遷入通州北京城市副中心,實現了69年前梁思成對北京市城市規劃的建議。同年,城市副中心的演藝中心開工。2023年12月,位於大運河邊,外觀設計靈感來自古糧倉而被稱為「文化糧倉」的北京藝術中心開幕,3座獨立群集的建築體,包括歌劇院、音樂廳、戲劇場、小劇場和1個戶外露天劇場,總計5,610座觀眾席,規模與國家大劇院相當,並歸其管理。至此,國家大劇院「一院三址」的格局成形,在營運策略上,三者內容各有側重,大劇院注重綜合性,提供多種經典藝術門類;台湖舞美藝術中心則注重親民,打造市民喜愛的文化休閒娛樂;北京藝術中心注重現代性,堅持差異化,提供文化消費新選擇。

-

北京

北京政策推波助瀾 非傳統「演藝新空間」處處迸發

「演藝新空間」是目前中國表演藝術圈最熱門的話題與名詞。2018年3月21日,中國文化部合併了國家旅遊局,正式更名為文化和旅遊部,把文化融入觀光資源成為推展文化政策的利器。在此之前,就表演藝術的層面而言,至少已有40多個景點推出了實景「旅遊演出」項目。2023年的統計,「旅遊演出」在全國超過500億元人民幣的演藝票房中貢獻了37.92%。「演藝新空間」則成了文化政策下、城市中的「旅遊演出」。 2016年,上海引進美國紐約版《不眠之夜》(Sleep No More),沉浸式的觀演體驗讓觀眾趨之若騖,票房至今驚人;同樣是2016年,上海表演藝術新天地藝術節也首次以非劇場空間的演出形式吸引了眾多觀眾。直到疫情前的2019年,中國各地無不磨刀霍霍,推出各種非傳統劇場空間的沉浸式表演,不但觀眾買單,更符合國家開發城市文化旅遊的政策,可謂三贏,眼見形勢即將一發不可收拾;但疫情突來,表演藝術自天堂掉入地獄,不得不讓人懷疑人生。

-

北京

北京沉浸式戲劇盛行,非劇場演藝空間拓展快速

非劇場空間演出成為世界表演藝術的趨勢,中國表演藝術界也即時跟上且蔚為風潮。政府亦從善如流,為支持更多「小而精」、「小而美」的演藝空間發展,北京市文化和旅遊局在9月公布了包括傳統劇場、文創園區、文化遺址及商業街區等15個多元空間,支持它們在新演藝空間、新演藝內容、新文化消費體驗方面為北京文化風景多添色彩。 演出空間的去劇場化是因為為了觀演體驗多元性而設計不同的演出形式,需要有別於劇場的定式空間方能展現,尤其是這幾年引入的沉浸式戲劇,觀眾則因為觀與演的假性合一而趨之若鶩,成為目前最盛行的演出形式。傳統劇場如位於美術館後街的77劇場與抓馬艾克斯傳媒公司的《大真探趙趕鵝》合作,讓觀眾回到1990年代的北京胡同;東城區隆福寺大麥演藝新空間在商業環境裡演出《現在開市》;京味沉浸式話劇《城南舊事之評書傳奇》則在位於前門的顏料會館劇場中上演;開心麻花在望京的劇場「花花世界」上演《偷心晚宴》,讓觀眾處身於當下虛擬又真切的娛樂生活中。這些空間與劇碼大多置於北京老城區,與北京傳統格調看似格格不入,卻也有反差的趣味。 沉浸式戲劇確實讓傳統觀演經驗來了個大翻轉,但令人擔憂的是,此類演出的目標觀眾顯然鎖定新鮮社會人,內容娛樂性高,談不上深度,同時戲多且同質性高,票房收益能否持續支撐熱度,並不樂觀。但話說回來,這類演出除非像10年前開心麻花喜劇創造出的新型消費娛樂,成為都市生活的一部分,否則何以為繼?戲劇市場本就起起伏伏,無法引領亦無力控制,只能順勢而為。這波流行帶來的唯一好處可能是劇場空間的解放,讓人們體會到表演藝術的莫大可能性。

-

北京

北京阿那亞戲劇節熱鬧舉辦,突顯戲劇圈的「孟京輝現象」

由孟京輝、章子怡和陳明昊創立的「阿那亞戲劇節」,今年的海報以海浪為意象,定出「呼喊與細語」主題,於6月15日至25日舉行。今年共有38部國內外戲劇作品,演出110場,其中14 部來自德國、法國、義大利、比利時、日本、匈牙利等12國的作品都是首次在中國演出。除了演出,今年的戲劇節新設了暢所欲言的單元「青年導演峰會」,以主旨演講、主題論壇、青年辯論與無邊界對話4個板塊組成,其中主題論壇的兩個題目「成為職業創作者從校園/民間出發」和「中國青年戲劇發展之路代際、身分與創作立場」彰顯了目前戲劇圈創作力困窘的現狀,需以各種手段激勵年輕一代的創作者投入。 孟京輝主導的北京青年戲劇節曾被譽為培育當今重要導演及創作者的重要平台,而在孟京輝2016年確立為烏鎮戲劇節常任藝術總監後,整個中國戲劇圈基本上成了兩極之象,一是國有院團保守傳統的話劇,二就是「孟京輝現象」。孟京輝幾乎無處不在,除了在北京、上海和杭州三個專屬劇場外,他還在北京、烏鎮、阿那亞、杭州、深圳、成都等地主持戲劇節,手握大批資源,也需要源源不絕的內容,希望有自己創作空間且不願受體制約束的年輕創作者自然向孟京輝靠近,形成了「孟京輝現象」。 疫情後,表演藝術市場看似即將復甦的當下,「孟京輝現象」至少為中國戲劇創作保留了較大的空間,且為有心投入的年輕創作者提供了展現能力的平台,與別的表演藝術比起來,戲劇確實比較可以期待。但「孟京輝現象」背靠的仍是國家資源,很容易成為體制外的另一個體制,歸根結柢,思考如何建構一種健康的、有著自然生長力的戲劇生態才是長久之計。

-

北京

北京「元宇宙戲劇節」開幕,孟京輝《浮士德》開場

ChatGPT的影響不小,只是沒想到在5.0尚未發布前,孟京輝就搶先推出以「斯芬克斯」為名的「元宇宙戲劇節」,似乎誰對科技先上頭,誰就走在前面。但是戲劇裡的元宇宙是什麼?是另一個空間?還是角色的錯位?或只是看完戲後更迷茫的感知?孟京輝認為,每次工業或科技的變革,都會催生一次文藝復興,元宇宙戲劇或許並不想創造什麼,只是想比其他的藝術類型先來一下文藝復興而已。 孟京輝新作《浮士德》是戲劇節開幕大戲,利用VR和動作捕捉技術,將浮士德、魔鬼、浮士德夫人數位化,在劇場和元宇宙之間虛實相交,至於觀演經驗是否會因這種多維度沉浸的形式而徹底改變,可能仍需由觀眾的體驗決定。科技到底想在戲劇裡做什麼?會把戲劇改變成什麼樣子?或許正是這個戲劇節最讓人關注的地方。 號稱全球首屆的元宇宙戲劇節在3週內演出中外百位創作者的65部作品,除了搶先科技植入,讓AI、虛擬的人與物都成為戲劇主角外,在一般劇場演出外,也進入北京各大美術館、商場和社區,同時在線上與上海、廣州、阿那亞、紐約、巴黎、柏林等地聯動,並與美國Re-Fest戲劇節互動,在紐約和洛杉磯呈現演出、展覽和戲劇人之間的對話。戲劇節也將打造成首個全球性的內容集中分發平台。這些動作如果最終證明有效,那麼科技之功不可沒,這個戲劇節算是新科技時代的藝術領頭羊。希望它不僅止是新奇的名稱,蹭蹭AI熱度而已。 孟京輝認為浮士德出賣靈魂給魔鬼換來新人生這個脈絡,很像是元宇宙給人類的一種新的可能性,只是這種可能性不知會是什麼代價換來的。就像ChatGPT不斷地迭代更新,我們同時也不斷地在失去什麼。

-

北京

北京傳統鄉愁與烏托邦想像並存的北京舞台

北京表演藝術的繁榮多元,創作力充沛,曾讓人希望無窮。可見的繁榮多元是野蠻生長的生態,專業、不專業的人雜處,各種出乎想像的商業模式,亂則亂矣,但讓人身處於活蹦亂跳的生命力之中。青年戲劇節、大學生戲劇節多是幼稚無章法的原創作品,但你面前的是無窮盡的年輕想法。表演藝術在北京是一個產業,有創作、製作、演出產業鏈中的各色人等,而且人力財力不斷投入。但疫情之前思想控制加嚴,再經過這3年疫情的折騰,現況已可謂一籌莫展。 位於王府井大街上的北京人民藝術劇院(簡稱人藝)是北京戲劇傳統的基石,是表演藝術永遠的鄉愁。2021年9月,人藝所在的首都劇場東側的北京國際戲劇中心啟幕,說是首都劇場的延伸擴建,但一古典,一現代,頗有繼往開來,開拓新路之意。今年逢北京人藝70周年,期待新館新意,但仍只有線上直播經典,劇本朗讀這些引不起關心的活動,稍顯特別的是6月12日院慶日晚上直播70周年紀念版《茶館》。 相對於人藝保守再保守的鄉愁氛圍,離北京不到300公里海邊的「阿那亞戲劇節」則是烏托邦式的想像。孟京輝30多年來堅持的先鋒戲劇和自由精神在這裡得到無礙的展示:藍天大海的風景線,世界上最孤獨的圖書館,白色禮堂,遊輪劇場,中外導演多部劇目,環境戲劇演讀,與生態環境結合的「候鳥300」計畫一種生活與表演藝術未知結合的想像。可惜的是,因為疫情,6月13日宣布取消了今年的活動。 傳統的鄉愁與烏托邦的想像並存北京,不違和,因為生活裡就需要不同的心境。可惜的是,今年的北京到目前為止並不能讓我們想像太多。

-

北京

北京鼓樓西劇場不畏疫情培育小劇場人才

疫情的迭宕起伏,讓表演藝術吃足苦頭,創作力與演出活力大受打擊。稍好的時候,因為國際團隊進不來,市場對國內節目的需求大增,舞台表演似乎又見燎原之勢,可惜好景不常。按目前情況看來,今年能夠維持低度的演出質與量就不容易了。隷屬北京市政府的北京國家大劇院,今年4月雖仍照常推出主題定為「歌詠華章」的歌劇節,很明顯地是以中國歌劇為主,開幕大戲是10年前的舊作、原創民族歌劇《運河謠》,可以想見此次舊作新演居多。

-

北京

北京開心麻花首演酒吧沉浸式戲劇《芳心之醉》

在疫情之中「開心麻花」最早返回工作崗位,這是民間劇團經濟壓力使然。然而1年多來,疫情仍然起伏不定,演出行業一直處於前景未卜的狀態,對劇團的經營非常不利。為了生存,求新求變或許正逢其時,受到沉浸式戲劇熱潮影響,開心麻花磁劇場(Stage One)推出結合酒吧和戲劇的表演新型態,確實讓人眼睛一亮,讓人期待能藉此找回年輕的觀眾群。

-

北京

波蘭導演陸帕《狂人日記》完整版在北京上演

波蘭導演陸帕(Krystian Lupa)執導兼舞台設計的《狂人日記》將於10月30、31日在北京天橋藝術中心正式演出。

-

北京

孟京輝等大咖推出首屆秦皇島阿那亞戲劇節

「候鳥300」計畫,300位藝術家用300小時進行最完整的表演實踐,自製海報和票券,宣傳、售票也成為表演環節,各種表演在小鎮隨處可見,讓觀眾以度假與流浪的心情浸入表演氛圍中。

-

北京

胡蘿蔔與鞭子下,表演藝術的選擇

對資源的過度競爭與爭奪,而非在創意與演出水準上提升的內耗。政府掌握了胡蘿蔔與鞭子,表演藝術已非何去何從的迷惘,而為是否靠攏的選擇了。認命或掙脫,中國的表演藝術碰到的可能是前所未有的窘境。

-

北京

沉浸式劇場體驗蔚為流行

因《不眠之夜》帶動的沉浸式戲劇風潮,讓表藝圈趨之若鶩。近期在北京天橋藝術中心推出的「展.演」環境劇場工作坊之「融.藝」綜合藝術展,讓觀眾直入到劇場各種空間去體驗「演出」的活動,明顯是受到「沉浸式戲劇」盛行的影響。

-

北京

空間、科技與沉浸式演出 表演藝術的新出路?

中國演出行業協會九月廿四日的會議「舞台表演藝術高峰論壇沉浸式的新科技為舞台藝術帶來的機遇和挑戰」,邀請多個全球知名以AR、VR等新科技融入沉浸式演出的主創人員,分享結合內容創作與先進科技的經驗。沉浸式戲劇是除了音樂劇外最有可能產業化的戲劇演出形式,可預期的是,疫情後這會是中國表演藝術界最熱門的話題之一。屆時中國各地出現多齣此類形式演出也絕不奇怪。