高爾基劇院

-

特別企畫 Feature 場館體檢:國際篇

「我是誰?我在哪裡?我在做什麼?」

他山之石,可以給我們什麼樣的對應與思考刺激?曾造訪歐洲考察劇院經營與劇場生態的導演許哲彬,透過本文介紹歐洲德語區與英國劇院的公共性面貌,在創作、活動企畫上,如何與社會緊密互動

-

柏林

《阿勒曼尼亞大舞廳》 德、土之間的移民愛恨

高爾基劇院近期演出的《阿勒曼尼亞大舞廳》,是一齣關於當代土耳其與德國之間愛恨糾纏的舞劇,透過歌舞劇形式,在極少的台詞中,描寫從過去至今近六十年的移工史。不熟悉的觀眾,可直接接收到衝突狀況和舞劇形式堆砌的嘲諷與荒謬;熟悉歷史脈絡的觀眾,則能從精心設計的各種橋段中,看到微縮版的德國移民史演譯。

-

城市藝波 Cities & Arts

流亡劇團《冬之旅》柏林首演 難民在劇場發聲

柏林高爾基劇院成立的全新劇團「流亡劇團」,於四月初首演了《冬之旅》,由難民組成的演員透過一場為期兩週的德國、瑞士巴士之旅,在台上虛實交錯,演員把自己的真實故事、身分編織入戲,把在德國所體驗的各種文化震撼都說出口。作品《共同境地》曾來台的導演雅葉.洛能讓《冬之旅》充滿幽默,但笑聲並不輕盈,這齣戲把難民傷痛置放在舞台上,控訴戰火的無情。

-

話題追蹤 Follow-ups

為變動中的社會 找到新的敘事

馬克西姆.高爾基劇院是柏林公立劇院中最小而美的一個,但在聯合藝術總監雪敏.朗侯夫與彥斯.希列的經營下,因為創作上著力於反映現實,關注並揭露種種社會問題,兩人接任迄今不到四年,成果備受肯定。藝術總監彥斯.希列說:「一座市立劇場的任務,是去處理自己城市的現實和本質。劇場是社會自我投射的公共空間,政治的關聯性因此比過去還重要。我們是誰?我們想要成為誰?這些是我們一再問的問題。」

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial挑戰禁忌 異中求同

在柏林五大公立劇院中,馬克思姆・高爾基劇院(Das Maxim Gorki Theater)規模最小,卻教人難以忽略。在現任藝術總監雪敏.朗霍夫(Shermin Langhoff)與彥斯.希列(Jens Hillje)的領導下,小而美的高爾基劇院不僅在前年拿下《劇場今日》雜誌的「年度劇院」榮譽,今年五月甫落幕的「戲劇盛會」,這對雙人總監,也贏得了最大獎「柏林戲劇獎」(Theaterpreise Berlin)。 高爾基劇院以「移民後裔劇場 」(postmigrantisches Theater)自我定位,從舞台上的題材選擇,到劇院的駐院導演、演員,都兼顧了多元民族的移民背景,一改以往由德國白人主導的路線。「移民後裔劇場」代表了柏林多樣包容的城市性格,同時也揭露了柏林作為一個國際化都市的矛盾事實歷史是個人的,舞台上的移民故事,則因導演與演員混雜的認同和多樣的族群而有所改變。朗霍夫曾說,高爾基劇院既不為特定族群量身打造藝術,也不會假裝照顧民族敏感性,「我們的劇院反映了城市是如何被書寫出來的。」 眾聲喧嘩、各自表述,是高爾基劇院的舞台上陳述歷史的方法與途徑。朗霍夫認為:「我們並無一成不變的信念:今天正確的,明天可能會是錯的。我們不斷重新討論我們對什麼怎麼看。我們不希望被命名或被歸類。」以即將來台上演的《共同境地》Commen Ground而言,導演雅葉.洛能(Yael Ronen)通過紀錄劇場的手法,以見證者的真實經歷為藍本,劇組中有五名演員是一九九○年代為逃避巴爾幹戰亂而來到德國的難民後代,他們通過敘說真實的戰爭傷痛,找到相互理解的共同基礎。 雅葉.洛能是以色列猶太人,隨朗霍夫上任,獲邀成為高爾基劇院的駐院導演之一,現與夫婿定居柏林。在加入高爾基劇院之前,洛能就經常活躍於德語戲劇區,二○一○年與列寧廣場劇院合作的《第三代》Dritte Generation,讓以色列、巴勒斯坦與德國人同台,傾訴家族身世與歷史創傷,《戲劇今日》評選為當年度最佳劇作,至今巡演超過百場。繼《共同境地》之後,雅葉.洛能今年再度以新作《情況》The Situation入選「戲劇盛會」,顯見她在柏林劇壇的走紅程度。 洛能的作品不全然以紀錄劇場手法創作

-

城市藝波 Cities & Arts

四隻老虎駕臨高爾基劇院 《吃掉難民》行動嘲諷政客

以新移民劇場美學備受德語劇壇關注的柏林馬克西姆.高爾基劇院,近期針對難民議題,推出《吃掉難民》行動劇,在劇場外放了一個動物牢籠,裡面出現了四隻活生生的大老虎,配合讓沒有歐盟簽證的一百位難民到德國與親友團聚的網路集資行動,宣稱如果包機沒法起飛,就有自願的難民會「被老虎吃掉」,旨在戲謔諷刺,對政府施壓,給予期限,敦促政府面對難民,必須採取更人道的開放政策。

-

特別企畫(二) Feature

以挑釁的幽默 撫平歷史傷痕

將帶領柏林高爾基劇院訪台演出《共同境地》Common Ground的德國當紅導演雅葉.洛能,出身以色列戲劇世家,她用紀錄劇場的形式,與演員互動、創造出最後舞台上的呈現,而她所瞄準的題材,都是涉及屠殺或迫害歷史、種族仇恨、文化歧見等人人避之唯恐不及的政治地雷。但與其說洛能的戲是打破禁忌、敢於挑釁的政治性記錄劇場,不如說是,帶領觀眾進入一場治療內心傷痛之旅。

-

城市藝波 Cities & Arts

「戲劇盛會」登場 高爾基劇院雙人總監獲頒最大獎

德國劇場年度盛事「戲劇盛會」在五月於柏林揭幕,十齣被精選出來的年度德語製作在兩週內接力演出,所有演出都有英文字幕,很多工作坊、演講都以英文、德文進行,整個活動非常國際化。今年的最大獎「柏林戲劇獎」得主是高爾基劇院雙人總監組合雪敏.朗霍夫與彥斯.希列,高達兩萬歐元的獎金,肯定他們不斷衝撞移民禁忌的反骨勇氣。

-

城市藝波 Cities & Arts

柏林劇場人走出劇場 五千人上街聲援難民

面對反難民的「德國另類選擇黨」在地方選舉中獲得勝利,抗拒極右派崛起的柏林劇場人於三月廿日聯合推出「難民嘉年華」,包含德意志劇院、高爾基劇院、列寧廣場劇院等重要劇場,攜手布置花車、製作標語、在社群網路上邀請觀眾一起走上街頭,抗議偏狹與歧視。活動吸引了超過五千人參與,許多難民加入行列,遊行隊伍充滿各色人種,和平呼喊。

-

特別企畫(二) Feature

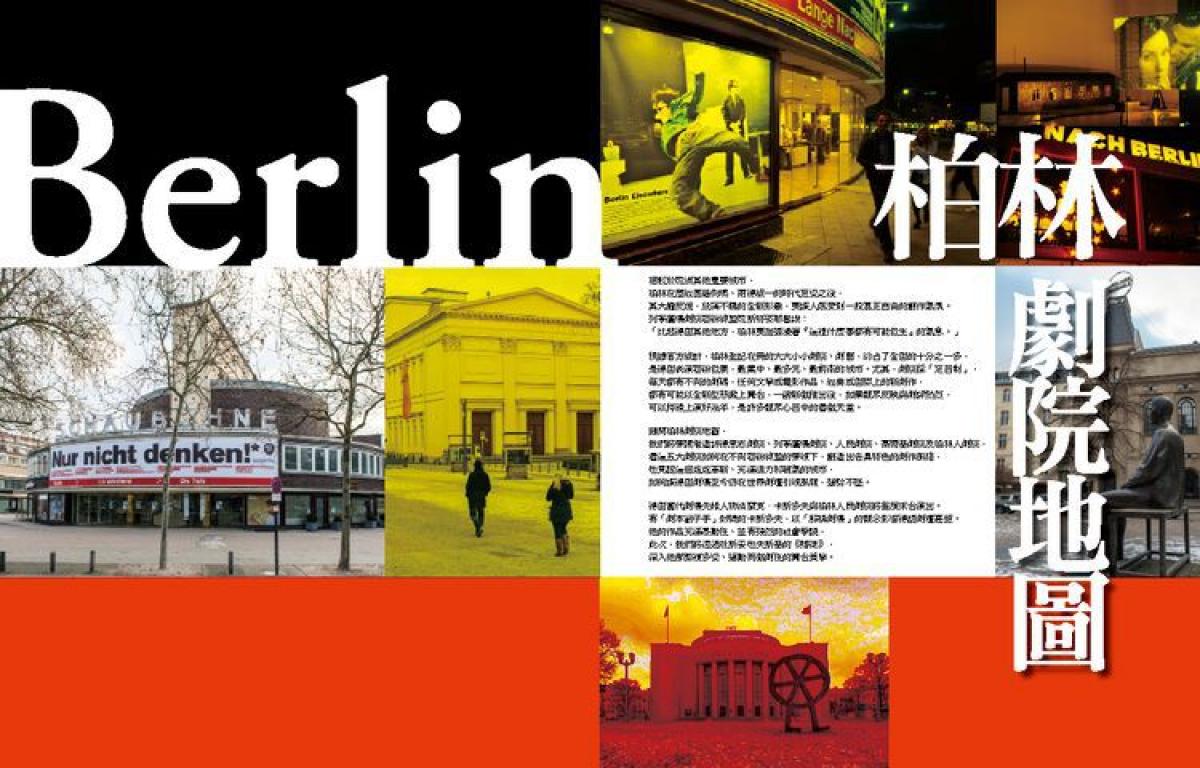

柏林劇院地圖

相較於歐洲其他重要城市,柏林在歷經圍牆倒塌、兩德統一的時代巨變之後,其大膽反叛,放蕩不羈的全新形象,更讓人感受到一股真正自由的創作氣氛。列寧廣場劇院藝術總監歐斯特麥耶曾說:「比起德國其他地方,柏林更加彌漫著『這裡什麼事都有可能發生』的氣息。」 根據官方統計,柏林登記在冊的大大小小劇院、劇團,約占了全國的十分之一多,是德國表演藝術發展,最集中、最多元、最前衛的城市。尤其,劇院採「定目制」,每天都有不同的劇碼,任何文學或電影作品、經典或國際上的新劇作,都有可能以全新型態搬上舞台,一齣新戲推出後,如果觀眾反映與劇評熱烈,可以持續上演好幾年,是許多觀眾心目中的看戲天堂。 攤開柏林劇院地圖,我們將帶讀者造訪德意志劇院、列寧廣場劇院、人民劇院、高爾基劇院及柏林人劇院,看這五大劇院如何在不同藝術總監的帶領下,創造出各具特色的劇作風格,也見證這個處處革新、充滿活力和朝氣的城市,如何讓德國劇場至今仍在世界劇壇引領風騷,聲勢不墜。 德國當代劇場先鋒人物法蘭克.卡斯多夫與柏林人民劇院將首度來台演出。有「劇本劊子手」封號的卡斯多夫,以「解構劇場」的觀念影響德語劇壇甚鉅。他的作品充滿暴動性、並有強烈的社會爭議,此次,我們將透過杜斯妥也夫斯基的《賭徒》,深入他那繁複多變、聳動而戲劇性的舞台美學。

-

柏林

「克萊斯特年」 讓人重新認識兩百年前的文豪

死後作品才受到肯定的德國文豪克萊斯特,去年是他逝世兩百周年,於是德國政府將這一年定為「克萊斯特年」,編列預算舉辦各種慶祝活動,靜態展覽、戲劇演出、戲劇節、朗讀活動、網路互動等輪番上陣,讓年輕的世代重新認識這兩百年前的文豪。