明日和合製作所

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups不用排隊也能跟媽媽講電話?

2025臺北美術獎鼓勵獨創性且具時代精神的藝術創作,前不久公布得獎名單,其中明日和合製作所(以下簡稱明日和合)的互動式展演作品《母親凝視過你》獲得優選作品之一。由洪千涵與張剛華共同創作,來自長椅小姐策展「陳美玲」的委託(註),於國立臺灣藝術大學的有章藝術博物館首次展出。作品探究多數人個體存在的記憶原點,提取自日常經驗,使觀者得以感知親子關係中的情感與意義。作品主軸來自一通媽媽打來的電話,這通「電話」不僅跨越了展場,也跨越了表演藝術與視覺藝術那條早已模糊的界線。

-

戲劇 沒有標準答案!

戲劇 沒有標準答案!《我,有一個問題?》 揮灑「問題」的瘋狂遊樂場

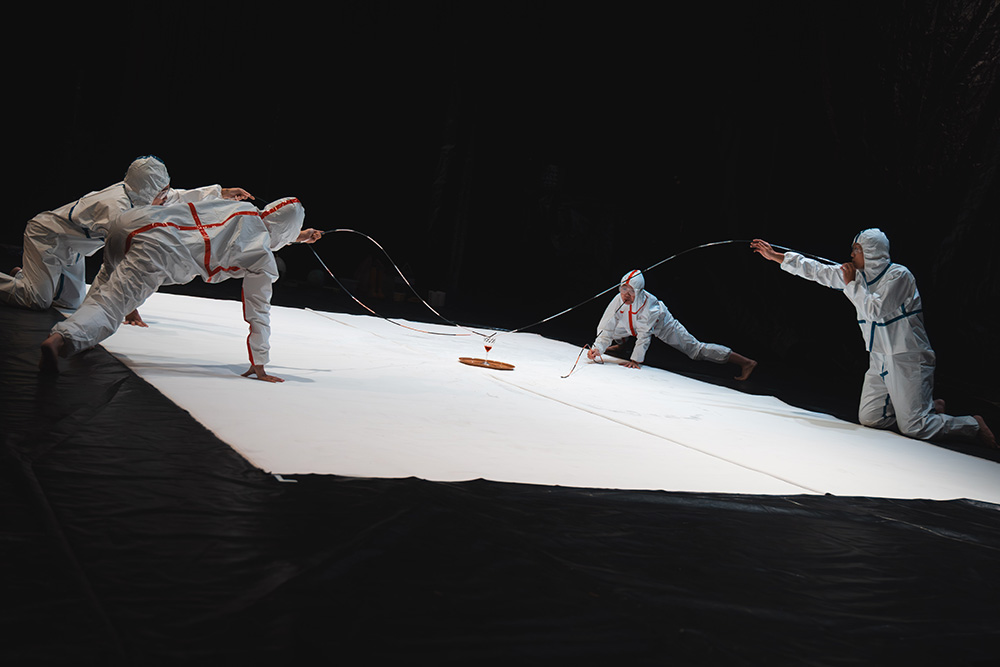

長大後,許多人懷念兒時能用新奇、純粹的眼光看待世界。小孩被賦予多提問的權利與勇氣,但隨年紀漸長,被教導要提出有用的問題,並盡快找到正確解答。《十萬個為什麼》、搜尋引擎,甚至AI成了成長過程的指引。這樣的便利與目的導向,悄悄奪走提問的勇氣,也削弱了探索和接納多種回應的可能。 然而,在面對一連串看似天馬行空的問題時,詩人提供了另一種可能。智利詩人聶魯達(Pablo Neruda)的《疑問集》向宇宙、世界及生命提出316個包山包海、難以窮盡的疑問,台灣詩人夏夏則在《一隻貓會有多少問題?》中,以詩回應或再度發問,讓疑問成為開展更多可能的契機。 延續這份詩意,即將在臺南藝術節演出的《我,有一個問題?》(後簡稱《我》),策展人温慧玟以這兩部詩集為靈感,邀請洪千涵創作這部無語言的親子作品。《我》不是一本舞台版的百科全書,而是一首獻給兒童、曾是兒童的大人的舞台詩。導演洪千涵從詩集的提問中「打開一趟問問題的探險之旅,讓我們不要被標準答案給限縮或定義,記得自己還擁有提問的權利。」

-

抵達終點左轉

抵達終點左轉關於她們與舒服的藝術

前陣子聽了個座談,由5位女性講者討論女性創作者在藝術圈的發展與被看見。問答環節,一位男性觀眾的發問把當日活動推到高潮。他說會去參考一些欣賞的藝術家,想像自己藝術生涯脈絡的藍圖。大意就是會效仿某些前輩,而那些前輩都是男性。他不清楚女性創作者是否也會朝向標的發展自己的藝術脈絡,假若女性標的也是女性,那過去優秀的女性藝術家若創作脈絡都傾向迂迴曖昧,是否會失去能提供後世仿效的效應。 他一問完,前排就有一位女性大喊:「陽具崇拜!」大家瞬間都笑開了(我坐太前面,無法看到發問者的表情)。其中一位講者回應說,我們女性志不在建立階級與典範。她分享在國外上過一個女教授的課,每次上完都有一種舒服的感覺。她回饋給教授,教授說,這就是我們女性可以提供的。 這句話微微敲中了我。我懂她口中的舒服經驗,但那跟女性有關嗎?當天剛好有一位參與過我的工作坊的朋友在場,會後還特別跑來說,上完我的課也都莫名覺得好舒服呢。我有些錯愕,因為當時腦中正在檢討自己的課程設計似乎離舒適有一段距離。仔細思考,「讓人感到舒服」從不被我視為一種正向追求的給予價值,在教學場域搞不好更傾向營造壓力與紀律。譬如我曾極度抗拒表演教學上各種暖身好玩的團康遊戲,任何遊戲除非有跟理論、技術連結,否則好像都是在浪費時間。我總是試圖傳遞具體、結構性的論述或方法,就算是分享感受,也企圖在迷霧團塊裡指出一束光。 但隨著教學經驗慢慢累積,心態有些轉變。過去那種一板一眼的「打底」方式,不過是自己學習慣用的手段,可能更多是為自己非專業背景的補償效果。我的學生也幾乎都是非科班,能相遇也是對表演有點興趣,嚇跑他們絕非我的目的。我常說,課程是讓學員培養屬於自己的觀賞品味,讓他們在漫漫人生中懂得如何用創作陪伴自己。「舒服」的關鍵不是在於工作、學習的相對量體厚度,而是場域中人與人關係的柔軟張力。只要說到人際關係,陰性能量確實比陽性溫柔有效。陰性是向內的力量,所以聚集、連結;陽性是向外覆蓋、取代的能量,產生順序與階級。 最近看了有章藝術博物館的展覽「陳美玲」,再次呼應這種舒服。我在悶熱的午後昏沈地抵達現場,隨著作品眼前漸漸清朗,儘管性別與創作的關係並非絕對,但「陳美玲」就是我認為只有女性策得出來的展。「陳美玲」是女性的虛構集體(fictional collective category),最初

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影10年,一個斷裂的劇場世代

若以10年作為一個世代,我覺得近10年的台灣劇場呈現出某種斷裂,大概僅次於解嚴時期的小劇場運動,原因可能是電信4G普及、網路視訊串流、藝穗節等,因篇幅所限無法深入探究。我想描述這樣的現象,就讓我們先回到10年前看看當時狀況。

-

戲劇 窺視英雄與戲曲的另一種角度

戲劇 窺視英雄與戲曲的另一種角度《和合夢》 以沉浸式展演回應酷兒想像

談及英雄,往往脫離不了其所建立的豐功偉業或是某種高尚情操,於是「英雄敘事」成為某種窠臼根生於眾身/聲當中。當我們從現今的眼光回頭觀看,又如何觀照更多不同面向的英雄形象?2023年臺灣戲曲藝術節便以「英雄.超時空」為策展主題,明日和合製作所(洪千涵、張剛華、黃鼎云)則藉「歌仔戲」、「酷兒」、「沉浸式劇場」等元素,既重新探究「英雄」之餘,也顛覆了我們對戲曲演出可能的想像。

-

特別企畫(二) Feature 《Surprise Delivery和合快遞》用驚喜與藝術對抗疫情

明日和合製作所的「藝術行動主義」

長於非典型劇場製作的明日和合製作所,在5月本土疫情升溫、所有演出被迫取消之時,拿出去年投案文化部藝文紓困作品的2.0版《Surprise! Delivery 和合快遞》,匯集25名各領域藝術家參與,透過線上的藝術行動,以創作者與觀眾一對一或少量的形式,為藝術家微微紓困,也為觀眾帶來療癒。雖然線上演出各個環節仍在摸索中,但是要將此「藝術行動」更為「作品化」,或是發展新的行動,「我們都沒有抗拒這兩種可能性。」明日和合製作所的主創者如是說。

-

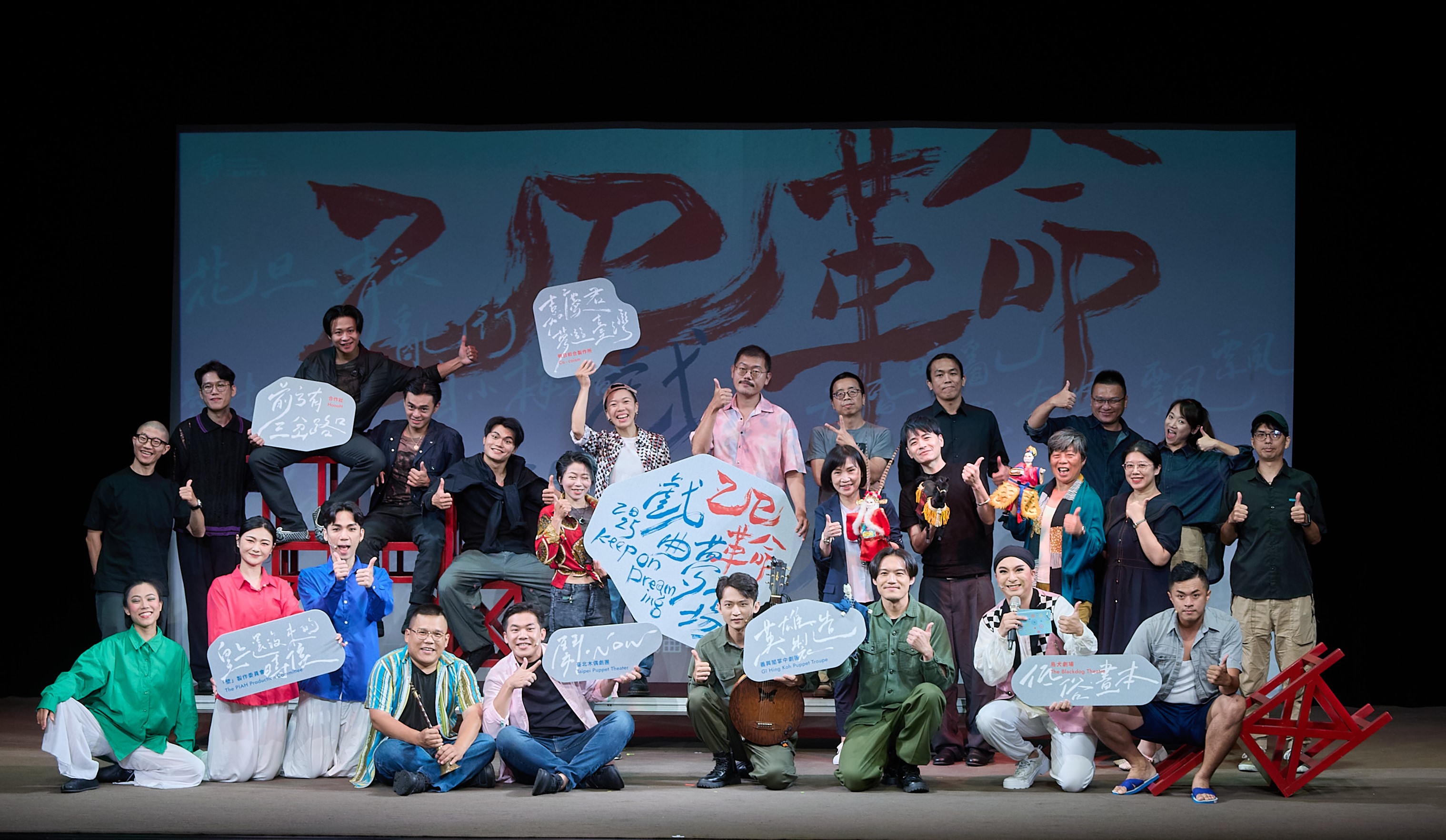

2025戲曲夢工場「乙巳革命」 啟動非做不可的戲曲行動

國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第八屆,以「乙巳革命」為題,號召六組創作團隊將從歷史、社會、文化與自我認同出發,挑戰戲曲的既定邊界。六檔作品涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等多元語彙,從8月30日至10月5日於臺灣戲曲中心多功能廳接力登場。

-

特別企畫 Feature 藝術家請回答:重演?不重演?這是個值得考慮的問題

特別企畫 Feature 藝術家請回答:重演?不重演?這是個值得考慮的問題明日和合製作所:如果和合重製、重演?

或許因為和合的展演實踐常帶有「空間回應」、「限地製作」的核心特質,作品伴隨特定場域的特性╱限制發展而成,以致較難直接異地重演。若有機會重製,相應的調整、資源的搭配,也比起能直接巡演於常設劇場空間內的作品複雜許多。機會成本上相對不易實踐,因此多數時間轉向以相似概念、但不同的內容與方法持續延伸創作。 2019年TIFA的《半仙》之於我們三人都是一次具有前導性的嘗試,也交互影響彼此的創作路徑。三人近年許多實踐圍繞在講述式展演(與其變形)與議題探索、田野經驗為基礎的創作手法。同時《半仙》試圖透過神秘學與宗教信仰回探劇場中見證真實與再現的同構邊界,引起一定程度的「爭議」。本作也是三人創作中較少出現的黑盒子劇場作品,相當期待未來能有機會能再次重演或重製。

-

2023臺灣戲曲藝術節 時空英雄結伴前行、豪傑聚首芝山論戲

由國立臺北藝術大學副教授張啟豐策展的「2023臺灣戲曲藝術節」,將自4月6日至5月28日止,以「英雄.超時空」之名,集結12組戲曲及跨界團隊,匯聚臺灣戲曲中心,邀觀眾一起「芝山論戲」。

-

特別企畫 Feature 明日和合製作所X進港浪製作

特別企畫 Feature 明日和合製作所X進港浪製作在內容串流時代,建構劇場新體感

2020年開始,無論是外在大環境的疫情,或是科技的發展,都使得人們對於「體驗」的定義開始有著更加數位與科技的想像。表演藝術也在這波浪潮下,開始快速的找尋生存之道,明日和合製作所與進港浪製作皆為台灣非典型劇場重要且具開創性的團隊。 藉著回顧2021年,我們邀請明日和合製作所核心創作者洪千涵、張剛華、黃鼎云與進港浪製作團長洪唯堯、導演孫唯真進行線上對談,進一步提出各自對於此創作、製作趨勢的觀察。

-

特別企畫 Feature 疫情工作法

疫情之中,我們的工作方法

我們討論團隊的工作方法時,往往會試著從他們的經驗累積、主事者風格、機緣巧合等因素裡找到「準則」當然,這個準則會隨著各種特殊情況,找尋各種因應之道。於是,從2020年初開始影響世界情勢的COVID-19疫情,打亂了團隊們好不容易成立的工作方法,必須在混亂裡有所應變。 那麼,這些以創作、製作為主的團隊如何回應疫情時代,又怎麼看待這段可能停滯的時間,並找尋「疫情下的工作方法」?他們或許重新檢視過去、開發線上作業、盤點現有資源、維持創作能量、開發全新形式等,這些方法在這8組團隊無法如常的日常裡施展

-

特別企畫 Feature 幕後解析

讓我們在一起:談劇團組成的世代轉變

過往的劇團組成,多半以「創辦人╱主創者」為核心,再去組織團隊、發展作品;但,近年的新生代團隊在組成契機與方式、創作策略與模式中,也開始出現「所有人共同發想」的亮眼案例。那麼,他們「在一起」的原因、方式與後續可能是什麼?藉此現象,讓我們一窺「一起做事」劇場生態變化。

-

特別企畫 Feature 兩廳院「不(只)在劇場」計畫廣發英雄帖

疫情催化下,找尋未來劇場的樣貌

面對上半年國內外節目被迫取消或改期的衝擊,國家兩廳院因此獲得緩下腳步的喘息機會,整合資源,投入走期長達半年,實驗性高的方向性計畫「不(只)在劇場」。由「跨媒介」、「跨現場」與「跨領域」的指標概念延伸,此計畫分為兩部分進行:一為表演藝術創作者與各式領域專業人士攜手,擴大探索劇場可能的四檔委託創作;另一部分則是期待拓展觀眾光譜,開放大眾主動提案競選的網路徵件活動。企盼透過集思廣益,探尋出未來劇場的面貌。

-

親子 2020臺北兒童藝術節《小路決定要去遠方》

魔幻中 一起面對生命的真實感受

由獲得二○一九年「兒童戲劇劇本創作」首獎編劇吳彥霆,與明日和合製作所導演洪千涵合作的《小路決定要去遠方》,故事主軸是親子關係的情緒處理和理解,吳彥霆將劇本定位為「大朋友小朋友劇場」,也企圖打破台灣兒童劇教條、可愛的刻板樣貌,洪千涵則將以很生活、很日常的道具取代兒童劇常見的華麗布景,嘗試將所有虛幻情節裡的體驗返還現實。

-

話題追蹤 Follow-ups

小型策展、聲音、參與 21世紀以來台灣劇場的異質實踐

自一九八○年代以來,透過創作、展演、論述、政策、養成等活動,台灣的表演藝術作為一門專業、作為公共領域的形貌也漸漸浮現。然今日對公共領域的思考不再是單一、普世的,無論「劇場」或「觀眾」都不是抽象的同質整體。本文選自國家文化藝術基金會將於近期公開之「國藝會補助成果檔案庫─現代戲劇專題」綜覽的系列回顧,納入廿一世紀以來,走出制式舞台展演或戲劇對話模式的創作,並以「小型策展」、「聲音」與「參與」三組關鍵字出發,試圖描繪其與「現代戲劇」之互動關係,書寫其間之拉鋸、延伸、對抗,抑或是補遺。

-

特別企畫 Feature PAR People of the year 2019

洪千涵、洪唯堯 顛覆虛實邊界 開放劇場參與

洪千涵與洪唯堯這對相差三歲的姊弟,分別是明日和合製作所與進港浪製作的核心創作者,而這兩個劇團也代表了台灣新生代劇場特有的創作方法與合作模式,開放場域的可能性,也顛覆虛實邊界。今年的聯手創作,將此類型對觀眾參與、劇場空間等「非傳統」展演找到更為成熟與洗鍊的處理與揉合,啟動劇場裡的無限可能,同時也在他們身上看到持續爆發的創作潛力。

-

回想與回響 Echo

表演性理論的有限性

師父對宮主而言不是角色,而是一個大過於名叫黃麒文的存在體;藉著讓渡出肉體,宮主任其上身。他所修練的,是如何在自身的韻律(人)與來自於外的能量體(靈)之間維繫最大的和諧感,讓神靈辦事與身而為人不相衝突。這與在劇場中,演員將神靈客體化,讓扮演成為可能,完全不同。也因此,當濟公禪師完全進入宮主的肉體之後,表演性的理論就失去論述作品的功能。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial換個視角,重塑世界

上月底,行政院會通過了「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案,即同婚專法草案,規定年滿十八歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係。去年底,該是三好兩壞抑或兩好三壞的公投貼紙,至今仍在台北各處可見,對於同志相關議題的討論、辯證或疑問,也依舊持續延燒。 二○一二年,在比利時列日發生了一起駭人聽聞的案件:一名男子在深夜搭上了由四位男性所駕乘的灰色轎車,並就此消失無蹤;兩個星期後,他的屍體被尋獲,受盡屈辱地全裸曝屍在荒野。這是一場經法院認證因「仇恨同志」而起的謀殺,六年後,國際知名導演米洛.勞選擇將這起事件搬上舞台,發表《重述:街角的兇殺案》一作。在米洛.勞的觀點裡,他不是要「再現」這起事件的來龍去脈,而是試圖使再現成為「真實」,同時也透過演出,挑戰觀演經驗的極端邊界,讓我們得以反思人性的本質。 作為一個創作者,米洛.勞其實更像戰地記者、社會學家、社運分子,甚至是思想家與革命家。於是,在他的舞台上,劇場裡的「事件」並不只是一個故事情節、一項戲劇行動,作品本身其實便是整體社會行動、研究調查的其中一環,甚或一個階段。 由此看來,今年的台灣國際藝術節,其實另有兩部作品的創作者們,也試圖重塑關於劇場三個WWhat(事件)、Where(地方)、Who(角色)的另外兩個部分,他們分別是來自法國與比利時的藝術家喬治和德弗的《宅想新世界》,以及台灣明日和合製作所的《半仙》。前者試圖在一片空無的劇場裡,打造屬於他們自己的空間和規則,創作一個什麼都不是,卻又包羅萬象的世界;後者則再次試圖重新調整「觀眾參與者創作者」的相互關係,以民俗信仰、宗教文化為主題,把自己當作媒介,驗證神秘的前世今生。 由此,可以看到劇場的意義與既有的世界、歷史、認知,不斷辯證,將建構起劇場的三個W,打破、重建,帶領觀眾重新思考,重新理解自身所在的世界。 換個角度、觀點看世界,除了藉由劇場裡的理性辯證,也可以透過純粹感官的體驗。四月份,兩廳院藝文廣場上將矗立起一座空氣建築「光影幻境」,來自英國的AoA團隊以「弧形垂曲線」的元素開展、架構出整個建築,讓進入其間的參觀者,體驗特別的光影色彩與空間感受,可以歡樂徜徉,也可以深思冥想。這個封閉的奇幻世界,是藝術家為人們創造

-

特別企畫 Feature

重建劇場的三個 W

事件(what)、地方(where)、人物(who)是戲劇中常言的三種W,誰在哪裡、發生了什麼事,便是構成單一片段場景的基本要素,是在戲劇結構中有如原子般的最小單位。然而如今,觀眾不只是「觀」眾,得以四處遊走互動、表演者也可由素人參與,借自身經驗為分享依據、「重現」生活的切面亦非必要,「重述」真實才有可能看見世界、地點場景當然也不用製造擬真幻覺,甚至連空間規則都能隨機產生、活在當下。 今年,兩廳院台灣國際藝術節的三組戲劇節目表演團隊,分別從不同基底著手,試圖重新建構劇場裡的三個W元件。首先,比利時根特劇院藝術總監米洛.勞,長年以社會學家的研究調查方法實行創作,發表包括劇場演出、紀錄片、書籍刊物、影像裝置、論壇講座等多種形式作品,深究「事件」與真實間的關係,將世界議題、國際案件搬上舞台。劇場裡的「事」不在這裡開始、不在這裡落幕,而是一場社會行動的其中一個階段。 法國與比利時藝術家喬治和德弗,則嘗試在一片荒蕪的劇場空間裡,無中生有、從「新」來過,把現有的一切規則鏟平、拋棄,創建屬於自己的地點、自己的世界,一個哪裡都不是,卻又包羅萬象的宇宙。而台灣近年來最受矚目的創作團隊「明日和合製作所」,也將再次形塑「觀眾、創作者、表演者」之間的互動關係,以民間信仰、宗教儀式的田野調查為依據,在場上舉辦講座演出及表演工作坊,一邊請「仙」問事,同時也藉此驗證,是「誰」在「扮仙」。 本期特別企畫將帶領讀者一探上述創作者的思維世界,看他們如何解讀、打破再重建這劇場裡的三個W。

-

特別企畫 Feature

生而為人 我們參與了這場實驗

以洪千涵、黃鼎云與張剛華為主創者的「明日和合製作所」,在沉浸式展演的浪潮裡以他們對「觀演關係」、「演出空間」等方面的思辨與實驗形成一套「和合式collective」的創作方法脈絡,三年內陸續推出了多齣製作。走進明日和合的劇場,作品發展與發生過程裡的不定性,正折射出我們於社會扮演的角色,並連繫身分的多重性,於不固定或僵化的變換中持續尋求或打破規則。