紐約

-

話題追蹤 Follow-ups 小粒訪RAY—關於百老匯的五四三(4)

在觀眾眼底滾動式調整 全員戒備「試演」一個月

「小粒」是台灣編劇簡莉穎,「RAY」是旅美影像設計孫瑞鴻,兩人透過一場老友間的專業閒聊,有問有答心得滿滿地解密百老匯除了有RAY今年「初登場」就榮獲東尼獎、戲劇桌獎入圍肯定的驚奇過程,還有這個劇場之都商業經營與運作的幕後種種藉著文字,也讓讀者沉浸感受「劇場產業」是怎麼一回事。

-

話題追蹤 Follow-ups 小粒訪RAY—關於百老匯的五四三(3)

商業票房決定作品存續 好萊塢明星也齊聚百老匯

「小粒」是台灣編劇簡莉穎,「RAY」是旅美影像設計孫瑞鴻,兩人透過一場老友間的專業閒聊,有問有答心得滿滿地解密百老匯除了有RAY今年「初登場」就榮獲東尼獎、戲劇桌獎入圍肯定的驚奇過程,還有這個劇場之都商業經營與運作的幕後種種藉著文字,也讓讀者沉浸感受「劇場產業」是怎麼一回事。

-

話題追蹤 Follow-ups 小粒訪RAY—關於百老匯的五四三(2)

登上戲劇桌獎與東尼獎典禮舞台 近身體驗紐約劇場盛事

「小粒」是台灣編劇簡莉穎,「RAY」是旅美影像設計孫瑞鴻,兩人透過一場老友間的專業閒聊,有問有答心得滿滿地解密百老匯除了有RAY今年「初登場」就榮獲東尼獎、戲劇桌獎入圍肯定的驚奇過程,還有這個劇場之都商業經營與運作的幕後種種藉著文字,也讓讀者沉浸感受「劇場產業」是怎麼一回事。

-

話題追蹤 Follow-ups 小粒訪RAY—關於百老匯的五四三(1)

話題追蹤 Follow-ups 小粒訪RAY—關於百老匯的五四三(1)東尼獎、戲劇桌獎雙入圍 孫瑞鴻的百老匯驚奇之旅

「小粒」是台灣編劇簡莉穎,「RAY」是旅美影像設計孫瑞鴻,兩人透過一場老友間的專業閒聊,有問有答心得滿滿地解密百老匯除了有RAY今年「初登場」就榮獲東尼獎、戲劇桌獎入圍肯定的驚奇過程,還有這個劇場之都商業經營與運作的幕後種種藉著文字,也讓讀者沉浸感受「劇場產業」是怎麼一回事。

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer一場從失敗出發的家族哀歌與告別旅程

從紐約到東京:《鼻血》的追尋旅程 「你認識你父親嗎?」這是《鼻血》(The Nosebleed)的核心提問,也是活躍於紐約劇場的日裔美籍創作者小川彩(Aya Ogawa)在此自傳式作品中,拋向觀眾也拋向自己的困惑。這部作品,近年來在紐約劇場界激起廣泛共鳴,以直率的手法、幽默的基調且深具實驗性的文本書寫,引導觀眾直視由家庭記憶、自我認同與跨國族文化所共織而成的複雜課題。今年11月,《鼻血》將於日本東京新國立劇場上演(註),不僅對這部作品來說,是種國際巡演的里程碑,對這位日裔美籍的創作者而言,無疑也是某種文化意義上的回返與對話。 語言與文化之間:小川彩的劇場世界 小川彩是一位橫跨劇本創作、導演與表演的跨界劇場藝術家,出生於東京,成長於紐約,作品常圍繞身分、語言、性別與家庭等主題。在展演形式上,她經常以集體創作的方式與演員、設計師共同發展作品,關注的不只是語言與文本,也包括身體性、音樂性與觀眾的互動關係,風格兼具形式解構與深層情感,富饒豐沛多層且爆發性的表演能量,持續打破劇場的第四面牆,並挑戰傳統敘事結構。她獨特的敘事手法與蓬勃的創作能量,備受紐約劇場關注,曾與林肯中心(Lincoln Center)、The Play Company、Soho Rep、Bushwick Starr等紐約重要劇場機構合作。 作為雙語創作者,小川彩擅長在英語與日語之間穿梭,將語言的轉換作為思考文化與權力結構的一種方式,而其多語能力與跨文化思考,不僅展現在創作上,也實踐於日本劇作的譯介。她不僅曾翻譯岡田利規、前川知大、市原佐都子、神里雄大等多位知名日本劇作家的作品,同時也是日本劇作家協會所推動的劇本英譯刊物《演劇:日本劇場在新千禧年》(ENGEKI: Japanese Theatre in the New Millennium)的御用翻譯,並為該刊物的選書委員。著名雜誌《Time Out》評其譯作為「毫不費力、語感道地的翻譯」,而《Village Voice》則稱之為「一場語感轉譯的奇蹟」。

-

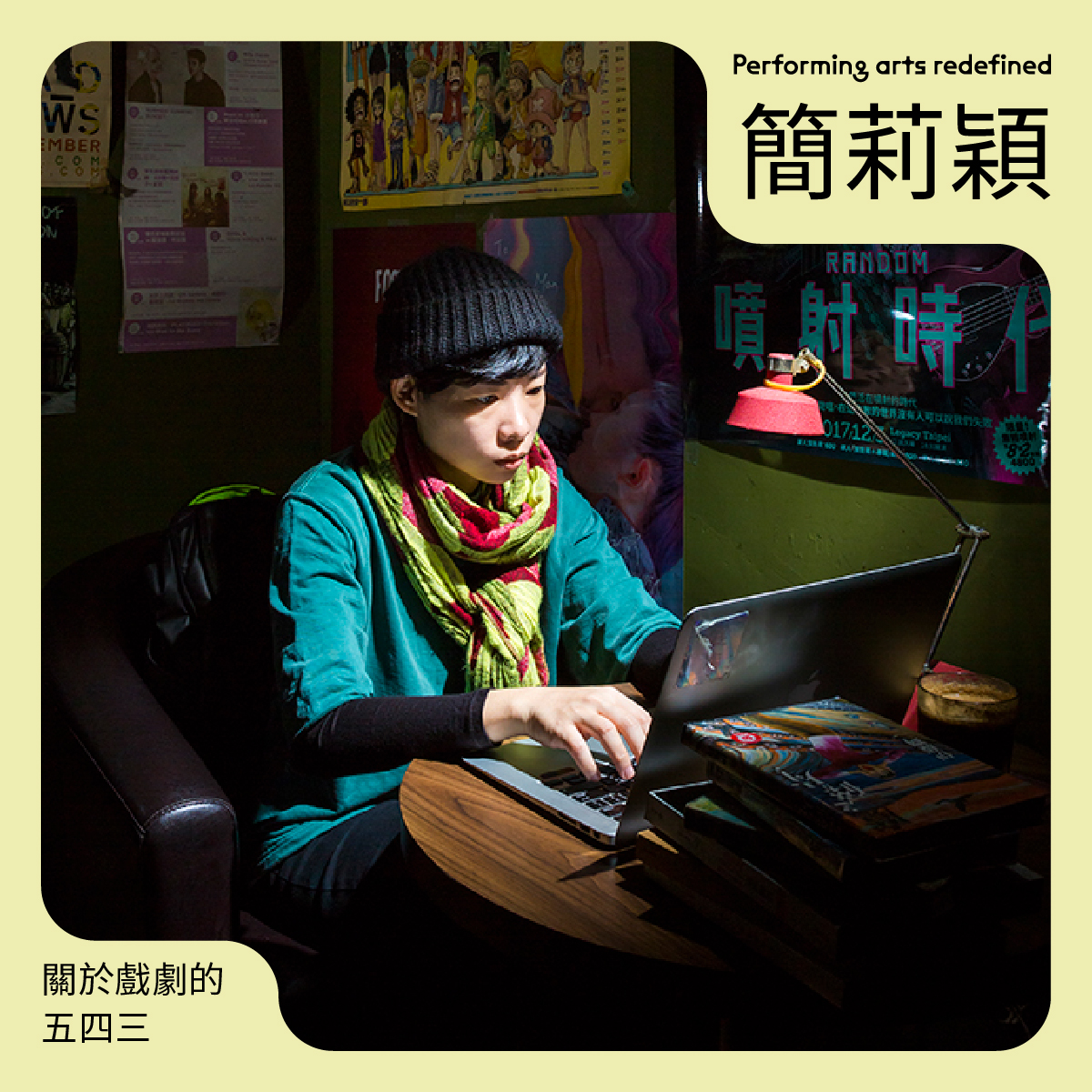

關於戲劇的五四三

關於戲劇的五四三《片廠風雲》、《日落大道》、《Sunset Blvd.》的選角

一向喜歡塞斯.羅根(Seth Rogan)的喜劇,今年終於有他的新作了,Apple TV獨家,塞斯.羅根擔任聯合編導與主演的影集《片廠風雲》(the Studio, Apple TV)節奏緊湊、諷刺連發,一鏡到底的喜劇設計機智幽默,找真實世界的好萊塢編導扮演他們自己,更是內行外行的門道熱鬧都顧到了,塞斯飾演的一間片廠的CEO(Studio Head),熱愛電影,卻同時要解決片廠存續的現實壓力,雖然經過誇大,但細節與出發點的事件真實到不行。我一個在皮克斯畫分鏡故事板(Story Board)的強者朋友,也說一切都太真實了,試片、買斷劇本、頒獎典禮、選角、串流收購等等,想起那些看過的好萊塢併購故事:迪士尼買下皮克斯買下福斯、亞馬遜收購米高梅、HBO MAX到底要叫MAX還是HBO;第一集就請出馬丁.史柯西斯,看著看著,令人寬慰,連馬丁的劇本都可以被買下不拍了,其他人還有什麼好擔心?飾演Netflix執行長的還真的就是聯合執行長泰德.薩蘭多斯(Ted Sarandos),甚至還有朗.霍華、莎莉.賽隆、《絕命毒師》布萊恩.克萊斯頓、艾倫.索金等人,觀賞時完全可以感受到塞斯那種「嘿來做這件事!一定超好玩!」的瘋狂熱情。訪談中,塞斯被問到如何說服Netflix執行長來演一個Apple TV的影集,還是一位規定「演員得獎要在頒獎致詞中感謝Netflix」的串流高層完全不用說服,泰德很快回信,表示只要能喬得出行程就參與;塞斯強調,泰德就是一個熱愛電影的人。可以協調出這麼多大咖的時間、意願,佩服塞斯的協調能力跟精采犀利的觀察,要嘲諷內容產業的人,也要先開一個所有內容從業者都會覺得有趣的玩笑,以這些人的挑剔程度,肯定艱難,但這部做到了。 在這樣描述產業、演員真實與故事映照的作品中,想起了看《日落大道》、迷《日落大道》,搜查其中各種梗概的熱情。 《日落大道》(Sunset Bouleverd,1950)是比利.懷德(Billy Wilder)編導的世紀經典,任何時刻點開比利.懷德的電影,都可以深深沉浸在他精采的故事裡,作家編劇出身的比利.懷德台詞精妙,完美運用黑色電影跟喜劇元素,角色紮實結構強大。 屍體在游泳池漂浮著開始說起自己的故事,他是Joe,一個年輕失憶的編劇,因欠債闖入昔日默片巨星、好萊塢的標誌門面

-

紐約

紐約音樂劇大師開放作品新詮 讓經典與時俱進

舊戲新演在西方劇場界很普遍,尤其是古典戲碼像莎士比亞、席勒、莫里哀、易卜生、尤金.歐尼爾等劇作家的作品,原因之一是經過時間考驗而仍能留存至今的作品,必然有其恆久價值。另一個原因是,已經作古的劇作家,沒法反對任何詮釋手法,導演乃至演員有很大的空間去重新解釋、甚至是挑戰劇作家的藝術觀。(這當然有例外,像貝克特版權持有者就有很嚴格的限制,因此他的作品比較少重演) 要重新詮釋在世劇作家的作品,顧忌就多得多,尤其是現代很多劇作家,不只寫下對話,甚至對舞台動作場景都有註記(田納西.威廉斯是此中代表),任何偏離原著的表演,首先要通過劇作家這一關。如果劇作家已進入大師等級,那就更是讓人敬而生畏。 當然不是所有創作者都如此堅持己見,美國音樂劇大師桑坦(Stephen Sondheim)就是眾所周知很願意聽取年輕劇場人意見的人,英國音樂劇泰斗韋伯(Andrew Lloyd Webber)最近也開始容許新的詮釋。這兩位同一天生日卻代表全然不同的音樂劇風格的大師,很可能因為這個開放的態度,而要在21世紀的音樂劇場界繼續發揮影響力。

-

紐約

紐約百老匯漸漸「好萊塢化」 傾向商業也愈趨保守

在台灣不時會聽到要創建台灣的百老匯的聲音,但如果在商言商,百老匯劇場本身並不是一個很好的生意。是的,以時報廣場為中心的百老匯商區看似人潮洶湧,也是所有觀光客都一定要朝聖的地方,但演出的作品平均只有四分之一能夠回本,這個殘酷的現實,可以從觀光客都知道買折扣票的TKTS票亭看出,每天電子屏幕上滿滿的折扣票,都是一個個沒有滿座的劇院。一家天天都有打折商品的店,應該不能說是生意興隆吧? 百老匯生意難做,原因是成本高,從場租、人工、原物料、到市場宣傳費用,在紐約都要高於其他地方,但最根本的原因還是這是一個創意產業,而好的創意難求,創作者殫精竭慮的成果不見得一定能讓觀眾認可。為了吸引觀眾的興趣,百老匯愈來愈有好萊塢的走向。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups姊妹咬蘋果 躍演紐約行(上)

2025年1月,躍演VMTheatre Company帶著台灣原創音樂劇《勸世三姊妹》登上紐約外百老匯劇院Theatre Row連演4場,《PAR表演藝術》總編輯黎家齊認為,這不單單只是把演出原封不動地挪到美國演出,而是為了外百老匯的舞台進行一定程度的再製。而這趟試演的起心動念、事前準備、落地執行等細節,究竟是怎麼發生的?《PAR表演藝術》編輯部特別邀請《勸世三姊妹》導演曾慧誠與製作人林易衡,一同來聊聊紐約之行嘗試將《勸世三姊妹》帶入百老匯音樂劇產製流程的過程與經驗。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups姊妹咬蘋果 躍演紐約行(下)

而《勸世三姊妹》在紐約的試演無疑是成功的,這加深了團隊將作品推到美國市場的信心,「我們花900萬到美國的階段任務已經完成,確定要往下發展,其實有3個面向的問題要處理。」林易衡解釋,第1個面向是「版權」,因為要將《勸世三姊妹》這個IP進行改編,無論是編劇詹傑或音樂創作康和祥的版權,要如何授權給美方?是需要討論的。

-

紐約,我準備收行李了

紐約,我準備收行李了說故事的台灣人

在百老匯,大小製作通常會選在薩迪餐廳(Sardi's)舉行開幕餐會,這裡也是許多知名人士開會的場所。這家歷史悠久的餐廳,牆上掛滿了百老匯名人的卡通肖像畫,彷彿守護靈一般,看顧著在此用餐的製作人、演員與創作者。薩迪的菜單與牆上的畫像一樣琳琅滿目,我翻來覆去難以抉擇,最後點了一道最普通的鮮蝦義大利麵,靜靜地與《勸世三姊妹》的劇組共享這次慶功,腦中則不斷回顧這週發生的一切。 進劇場裝台時,兩隊人馬的工作模式立刻顯現出差異。台灣人習慣高密度工作,一進到美國劇場,頓時像是威力狼追著嗶嗶鳥,停不下來,總想把該做的事一口氣完成。而美國的工作人員則顯得從容不迫,他們彷彿有一種底氣,相信事情終究會完成,不需急於一時。有位技術人員隨口丟下一句箴言:「進劇場就是要開心,不能帶著焦慮和怒氣,不然進來幹嘛?」我無法說自己羨慕這樣的從容,卻深刻感受到,一個產業的成熟,或許就在於能讓每個工作崗位上的人都安心且自豪地熱愛自己的職業,這絕非易事。 這樣的感觸,在與製作人討論作品的過程中,更得到了印證。 《勸世三姊妹》演出的場地 Theatre Row 約可容納100位觀眾,每一席皆彌足珍貴。製作人 Ken 和 Barbara 精挑細選邀請來觀賞的貴賓,除了美台裔觀眾,還包括不少當地製作人、創作者與業界人士,他們特意前來體驗「牽亡」的文化魅力。據 Barbara 所言,這場演出的風聲已遠遠超出我們的預期,甚至在百老匯圈內流傳開來:「有個來自台灣的挑戰者。」 首演當晚,有人看完禮貌鼓掌,也有人如台灣觀眾一般淚流滿面,甚至不乏外國人。我們收到的多數回饋指出,上半場的劇情鋪陳仍可加強,但下半場父女間的情感濃度,即使跨越語言與文化,依然能直擊觀眾內心。最讓我們信心大增的,是許多業內朋友特地向製作人祝賀,讚賞這部作品的音樂動人,且內核獨特。這是一項難得的評價,意味著他們不僅看見了「牽亡」的奇觀,也感受到其中的美。 這場演出,算是真正踏出了第一步。於是,我們開始討論下一步的計畫。 百老匯的運作遠比想像中繁瑣,合約中詳列了各種可能的情境,並將每一種作品使用方式對應到不同部門,確保所有參與者都能獲得應有的報酬。我想,這或許就是讓每個人都能愉快工作的基本條件。 接下來,我們需要找到一位編劇來完成全英文版

-

紐約,我準備收行李了

紐約,我準備收行李了條條大路可能攏會當去

大伯公被我們砍半了。 在這篇文章刊出時間點,我們應該已經人在美國,正在與紐約觀眾直球對決,而台灣的觀眾也應該在1月的遊心劇場看過全新的外百老匯版本。我們預期大家會有些不一樣的感受,卻還不知道這些差異是好是壞。無論如何,這些回饋都將成為我們面對國際舞台的珍貴經驗。 在文化轉譯的過程中,有很多選擇要做,再不忍心也要下手。我們在和美國製作團隊一次一次的討論中,重新釐清了劇本還可能讓人迷糊的地方,特別是當遇到需要解釋的文化橋段,若一次、兩次無法說明清楚,那我們就會開始思考可能那是一道壁壘。不管是大家族裡的人物紐帶關係,甚至「靈魂過橋」對我們來說這麼簡單一個概念,可能都會讓國外觀眾產生更多與情節無關的疑問。 來自百老匯製作人丁墾有很清晰的訴求:「故事情節如果讓觀眾停下來思考為什麼,背後更大的隱憂是出戲。」 每一次的開會,都會感受到他並非在挑戰創作者的創作意圖或世界觀,而是將自己放在最直接的觀眾視角、提出一道又一道的各種疑問「周文王和彭祖」這個符號有必要嗎,有沒有其他說法?這段卡拉OK的戲,要交代什麼?台灣的鬼怕不怕日光,美國的鬼會在意這個嗎?角色口中的「時辰到了」又是指什麼時辰? 討論到大伯公這個角色,非鬼非人的彌留狀態,和已經成鬼的角色產生了不同狀態的疊加,再加上這次需要有個英文說書人來協助串接劇情,原本大伯公在一旁說書講古的功能也會被取代,因此幾經討論,最後忍痛降低了這個重要角色的台詞量,也希望這樣的決定能更幫助我們更聚焦在女主角與父親的關係上。 我看著下半場開頭的劇本,宋國珍、宋家姊妹和大伯公在半夜惡闖街里的一段華麗冒險,歌隊精采的演出搭配著華麗的詞曲:「獻紙來你也燒錢去呀,獻紙燒錢是要買路去喔!」突然莞爾一笑,真的是燒錢買路!當初寫出這段精采歌曲就已十分銷神,但就因為這樣一個決定,可能即將會面臨不小的調整,除了感謝創作夥伴,也好在我們都依然為了創作這件事而感動不已。 我只願這樣的開發環境和溝通方式有一天在台灣也能成為日常:一位經驗豐富的製作人,敏銳地從觀眾角度發現創作中的盲點,準確地提出挑戰,但卻不刻意指引方向,給予創作者最大限度的自由,讓他們在創作中裡恣意揮灑,打造出屬於自己的獨特作品。並且投資方與團隊都能有共識將作品打造

-

紐約

紐約黃翊《墨》巡迴美國 林肯中心演出受矚目

去年秋末,編舞家黃翊帶著新舊舞作在加州、德州、紐約市、北卡羅萊納州和邁阿密等地7個場館進行了11場演出,這是近年來除雲門舞集外僅有的台灣舞蹈在美國的大規模商演。黃翊和美國經紀公司SOZO合作10年,終於促成了這次巡演,這其中還包括了Covid-19造成的延遲,顯示了在資本主義的美國,即使是要打進非營利的表演藝術市場,還是要有耐心和毅力。 但Covid-19的影響也不完全是負面的。黃翊得以完成新作《墨》並列入巡演(另一半的演出是他的招牌《黃翊與庫卡》)。《墨》在紐約被規劃入林肯中心的秋季節目,而林肯中心在新藝術總監的提倡下,Covid-19後重開以來,所有節目都採用依購買者意願付費的價位,所以有1000多個座位的劇院,兩場包括週日晚場都賣得滿場,看來紐約人是不會放過任何一個好交易!

-

紐約,我準備收行李了

紐約,我準備收行李了種出大蘋果的秘訣

紐約氣候宜人到讓人有點羨慕,秋季此時盛產蘋果,還記得以前學生時代,超市裡的蘋果各個爭奇鬥豔,甚至到了傳統市場,時常一逛就出不來了。 但此行來紐約行程滿滿、無法那麼悠閒,除了為了明年即將去到紐約演出的《勸世三姊妹》演出作前置作業,更是為了趕上一年一度、由美國音樂劇場聯盟(NAMT)舉辦的「音樂劇新品節」(Festival of New Musical),考察最新音樂劇的趨勢與作品風貌。 為期兩天的活動,主辦單位安排觀眾坐在《戲啊!出包惹》(The Play That Goes Wrong)平時演出的劇院中,趁著沒演出的空檔,以坐讀的方式看完了8齣來自全國各地的創作。創作者上台簡明扼要地介紹了自己的故事,讓台下觀眾都很清楚知道故事的賣點與核心,接著便是45分鐘的讀劇呈現,沒有燈光沒有走位,僅靠著紮實的創作打動人心。 這些作品中,有些已經在地方場館的支持之下發展超過5年,也有的作品曾經參加評選,贏下第一筆可投入製作的資金。現場也有來自各地的超過500位製作人或單位,包括韓國的投資公司,都坐在台下準備與作品展開直接對話,討論未來繼續壯大作品的方式,不論是邀演或是入股,每日節目後的交際應酬宛如小型的華爾街。 據主辦單位說,本屆光收件就收了500多件,可想整個市場環境背後的能量如何撐起個商業金字塔,但明顯地,他們也更願意花更多的時間等待作品長成,從這樣的環境中彷彿看到百老匯對作品的共同態度:嚴謹耕耘才能期待碩果累累。 每看完一部作品,我便和《勸世三姊妹》的美方製作人 Ken Dingledine 與 Barbara Darwall 一起討論、交換對作品的想法,並且交換著對明年製作的共識,他們指出,專業製作人的工作不僅是尋找資源,更是要能夠在文化差異與語言隔閡中,找到讓作品生存的關鍵點。 音樂劇不僅是藝術表達,更是一種與觀眾建立聯繫的方式。我們的作品應該如何在這樣一個競爭激烈的市場中脫穎而出,必須得先深入了解目標觀眾的期待,並在此基礎上進行創作。也因此在TECO(註)的協助安排下,我們趁著會議間的某日空檔,和在紐台人與劇場工作者進行了一次深度的對談,並且接受各方回饋。這些行程都在在提醒著我,尋找那個「鉤子」

-

紐約

紐約紐約劇場界大規模世代交替 未來新風貌令人期待

是危機,還是轉機?紐約劇場界正在經歷前所未見的世代交替,將近10個劇團的資深領導人已經或準備退休,而其中至少半數是紐約最大的非營利劇團,還有4個擁有百老匯劇場,影響力不在話下。 擁有3個百老匯劇場和兩個外百老匯劇場的圓環劇團(Roundabout Theatre)是全美最大的非營利劇團,有10個製作拿到東尼最大獎(此指最佳新或重製音樂劇或舞台劇),在其60年的歷史裡,有40年都是由陶德.海姆(Todd Haimes)擔任領導人。但他在去年4月猝逝,得年66歲,有點出人意外。劇團最近宣布找到阿什利(Christopher Ashley)接任。阿什利只比海姆小10歲,算不得年輕新秀,但導演的音樂劇《曼斐斯》(Memphis)和《來自遠方》(Come From Away)都登上百老匯,具有區域和百老匯劇場的經驗,是他中選的原因之一。 林肯中心劇團的畢雪普(Andr Bishop)將在明年初退休,結束33年的領導生涯。林肯中心有一個百老匯和兩個外百老匯劇場,也得過至少10座東尼最大獎,又屬於林肯中心的一員,具有指標意義。 明年要退休的還有「第二舞台」(Second Stage)的創辦人羅斯曼(Carole Rothman),離開她經營了45年的劇團。第二舞台專演美國作品,可以是舞台劇或音樂劇,可以是新創也可是重製,著名的製作包括獲得普立茲獎的《近乎正常》(Next to Normal)。她的繼承人是46歲的卡布內特(Evan Cabnet)。 管理「曼哈頓劇場俱樂部」(Manhattan Theater Club)近50年的葛羅夫(Barry Grove)在去年退休,與他幾乎同時開始的藝術總監梅多(Lynne Meadow)動向也受到矚目。Signature Theatre的創辦人霍頓(James Houghton)在2016年過世後,藝術和執行總監都是後一輩的人。以首演《溫馨接送情》(Driving Miss Daisy)和《星期天與喬治同遊公園》(Sunday in the Park with George)知名的Playwrights Horizons劇院也在最近增加一個執行主任協助現有的藝術總裁。其他在過去幾年已經有過世代交替或正在進行的還有HERE Arts Center、Cla

-

紐約

紐約轉型變裝皇后夜總會,沉浸式的《貓》起死回生?

誰會預料到今年夏天紐約最熱門的表演,是安德魯.洛伊.韋伯備受嘲弄的《貓》(Cats)?而且這個表演(Cats: "The Jellicle Ball")不在百老匯,甚至也不在哪個以前衛表演知名的外百老匯劇場,而是在下城世貿中心911遺址上所建、最新的帕爾曼表演藝術中心(Perelman Performing Arts Center)! 《貓》似乎不需要重新引介到觀眾的意識裡,原來的製作在倫敦演了21年,紐約演了18年,至今仍是兩地最長壽的音樂劇之一,在德國和日本也都有長壽製作。原導演崔佛.努恩(Trevor Nunn)改裝演出的劇院,讓觀眾感覺是置身於垃圾場裡,對許多觀眾來說,這是他們第一次接觸到所謂的「沉浸式演出」。 但許多評論家和圈內人一直都有點看不起《貓》,認為它純粹是譁眾取寵,風格多樣的歌曲是「大雜匯」。韋伯就詩人艾略特給他的孫子女寫的催眠詩譜成歌串成戲,當時就受到智慧財產權的嚴格限制,基本上沒有故事(這部戲沒有掛名的編劇),只好說是一群流浪貓每年一晚來選后,後來也大大減少了重新想像這個作品的可能性,2019年的電影版票房口碑兩失利,似乎證實了《貓》的局限性。

-

紐約

紐約氣候危機抗議者 藉打斷演出表達訴求

對有些人來說,氣候改變地球暖化是當前地球最大的危機,但是人類沒有採取應有的行動來改善,所以他們願意用各種方式來喚醒人們的注意,包括毀損價值連城的藝術品。視覺藝術觀眾在過去幾年來已經非常熟悉向博物館內的藝術品潑漆的抗議行動(從過去的反毛草行動者學來的),但在過去幾個月以來,氣候抗議的行為也發生在表演藝術的場域內,分別是在紐約的大都會歌劇院和百老匯劇院裡。 去年11月,在大都會歌劇院一場華格納歌劇《唐懷瑟》的演出進行大約兩小時時,從兩側邊最高的觀眾席間,突然有人大叫「死的地球沒有歌劇」,然後垂掛下寫著同字樣的長布條。當這些抗議者被警衛帶離後,一位坐在一樓最好區的觀眾又站起來喊同樣的口號,直到被警衛帶離。這個抗議行動讓演出中斷近30分鐘,本來就已經很長的演出拖到近午夜才結束。 百老匯的抗議則是發生在《人民公敵》裡,這齣易卜生的名作是講一個小鎮醫生發現水源受污染而呼籲鎮民解決問題,這個製作有因電視劇《繼承之戰》(Succession)而竄紅的傑瑞米.史壯(Jeremy Strong)飾演醫生一角而票房滿堂紅(他也因此拿下東尼獎)。戲中最關鍵的一場戲是醫生在公聽會上舌戰鎮民,在3月的一場演出裡,一連有3位觀眾起身陳述氣候暖化的危機,因為這個製作是在一個觀眾環繞舞台的劇場裡,而且台上也有觀眾席,這場戲又有演員在台下,所以一開始很多觀眾都以為這是預先安排的橋段,直到劇院經理出面將發言者帶離,大家才知道這是抗議。

-

焦點人物 旅美打擊樂家

焦點人物 旅美打擊樂家魯千千 揮舞琴棒、勇敢追夢

在紐約初見魯千千,俐落的髮型與時髦的打扮顯現出獨有的個性,言談間的大方和自信,與街頭的快節奏毫無落差。就在4月底的這天,她興奮地分享著剛獲知的喜訊在「葛萊美」這個擁有美國音樂界權威的獎項中,公布了「2023年十大爵士新秀」(10 Emerging Jazz Artists),而魯千千是唯一上榜的台灣音樂家。回想來時路,她苦笑著說:「如果當初我知道來這裡要經歷這麼多事情,會有多害怕啊!」 確實,印象中的她,留著長長直直的頭髮,在朱宗慶打擊樂團的二團中相當亮眼,卻也柔順低調。從小念音樂班的她,也一路從北藝大念到碩士畢業。在團體中,她演奏寫好的音樂,練著規定的棒法、打出一致的聲響,學習如何團隊合作。但她內心那不想安分的靈魂卻隱隱騷動著。她還記得,第一次走進創辦人朱宗慶的辦公室「討論」退團意願時,結果被慰留;第二次,她又帶著「討論」的想法,再度被說服;直到第三次,心意已決的魯千千直接說出她的「決定」,未料竟獲得朱宗慶的擁抱與祝福,放手讓她去闖蕩。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups東亞在紐約起舞 疫情下的實體交流

新冠疫情進入第三年,美國防疫規定在維護公共安全和恢復正常生活的兩個考量之間拉拒,愈來愈顯得莫衷一是,凡是室內群聚的活動,不管是公司、商家、餐廳、學校、場館,主事者都得自己評估開與不開的得失風險。紐約每年1月舉行的北美表演場館研討會,往往有許多圍繞著大會的表演。在停擺1年後,原本準備重整旗鼓,結果Omicron爆發,再度打亂了陣腳,許多預先宣布的表演,都在最後一刻取消。只有日本協會有超過10年歷史的「東亞當代舞蹈節」,主協辦單位與演出者密集協商後,決定照常舉行。

-

特別企畫(二) Feature

疫情起伏之間 各國劇場如何「開門」?(一)

本專題在策劃之初,台灣本土疫情突然爆發,劇場再度關門,彼時歐美正逐步解封,劇場也陸續開門營運,未料疫情一波未平一波又起,現在各國疫情又因Delta病毒再度升溫,劇場的重啟再添變數就讓我們邀請旅居各國的藝文╱劇場工作者,為讀者提供第一線的觀察,看看各地劇場如何面對這樣起伏變動、滾動調整