曹復永

-

說戲

說戲戲曲共生在台灣

共生,是當前台灣戲曲劇壇的趨勢。 我說的共生,並不是傳統戲曲各劇種在現代社會同舟一命,而是藝術表現的交互融通。無論編劇、導演、設計群,甚至唱腔,都打破劇種界限,「原汁原味」已不再是唯一藝術準則。 即以今年臺灣戲曲藝術節為例,《相看儼然》在前世今生的劇情設計下,歌仔戲與音樂劇相融於一台,《青姬》的崑曲、京劇、歌仔戲,各自體現不同性格身分處境,無需標舉實驗,也不必強調跨界,混血共生已是常態。11年前戴君芳執導《亂紅》(2012),劇評還鄭重解析為何明代侯方域唱崑曲、清代侯方域唱歌仔,而今面對《青姬》的3種腔調,觀眾只欣然讚嘆「毫無違和」。 近年多部大型展演以及臺灣戲曲藝術節旗艦製作,多元共生幾乎成為常態。各劇種共冶一爐,是為了劇情需要,或者說,是在製作之初已有的共識。 這不是突發現象,回顧歷史,創作人才早已相互流通,本文僅就我最熟悉的部分,說明京劇在其中不容忽略的位置。 眾所周知,多位歌仔戲導演原為京劇演員,演而優則導,跨越劇種之際,從小學習已內化為骨血的京劇身段、走位調度、鑼鼓程式、武打招數,自然被運用於歌仔戲,甚至也將部分京劇劇目移植為歌仔戲。很早就投入歌仔戲的名導劉光桐、林春發、閻循瑋,分別畢業於小陸光京劇與復興劇校,蘭陽戲劇團的蔣建元導演原習豫劇,後曾向朱陸豪、王冠強請益京劇。兩岸知名的李小平導演,原為小陸光京劇武淨,在國光劇團執導十餘部新戲,獲得國家文藝獎,而他的學習經歷還包括師從王小棣、李國修,因此遊走京崑、現代劇場、歌仔戲、音樂劇,無不優游自在。著名京劇武生朱陸豪與小生名家曹復永,也曾受邀擔任歌仔戲導演,創出重要作品。與客家劇團長期合作迭創佳績的導演彭俊綱,原為京劇武淨,更是國光導演。國光崑曲名家温宇航,應一心戲劇團之邀,指導孫家二姊妹身段並設計表演已有十餘年,還曾擔任客家戲導演。 「導演」原本就不限於單一劇種,但從小受京劇四功五法嚴謹訓練,執導其他劇種,尤其是包容力強的歌仔戲時,京劇表演體系必然是豐厚充沛的資料庫。 教育體系內,不能不提趙振華。國立臺灣戲曲學院聘請這位京劇名武生擔任歌仔戲專業技術教師超過20年,原本觀眾疑惑何以跨劇種教學,但後來證明影響更深遠。最鮮明的例子是李家德,原本是歌仔戲科學生,趙振華老師不僅以嚴謹京劇武功練其筋骨,

-

音樂

音樂經典唱段展現名角精采 親炙歷史風華

「談傳統文化,不能不談戲曲。」禪者、文化評論人林谷芳在音樂會「粉墨春秋」的節目冊中,開宗明義地點出了戲曲音樂的重要性。他認為,就台灣所說的國樂型態,可分為「歌樂與器樂」、「說唱音樂」、「戲曲戲劇音樂」、「詩詞音樂」、「宗教音樂」5種類型。主流的國樂著重在器樂演奏上,對歌者的注意力較少。然而傳統根源若沒有與上述類別銜接,將顯得貧瘠。因此,在2022年「傳統藝術季」開幕的第一場,林谷芳擔任策劃製作,邀集了傳統文化的5大劇種,精選最經典的唱段為藝術季揭開序幕。

-

戲曲

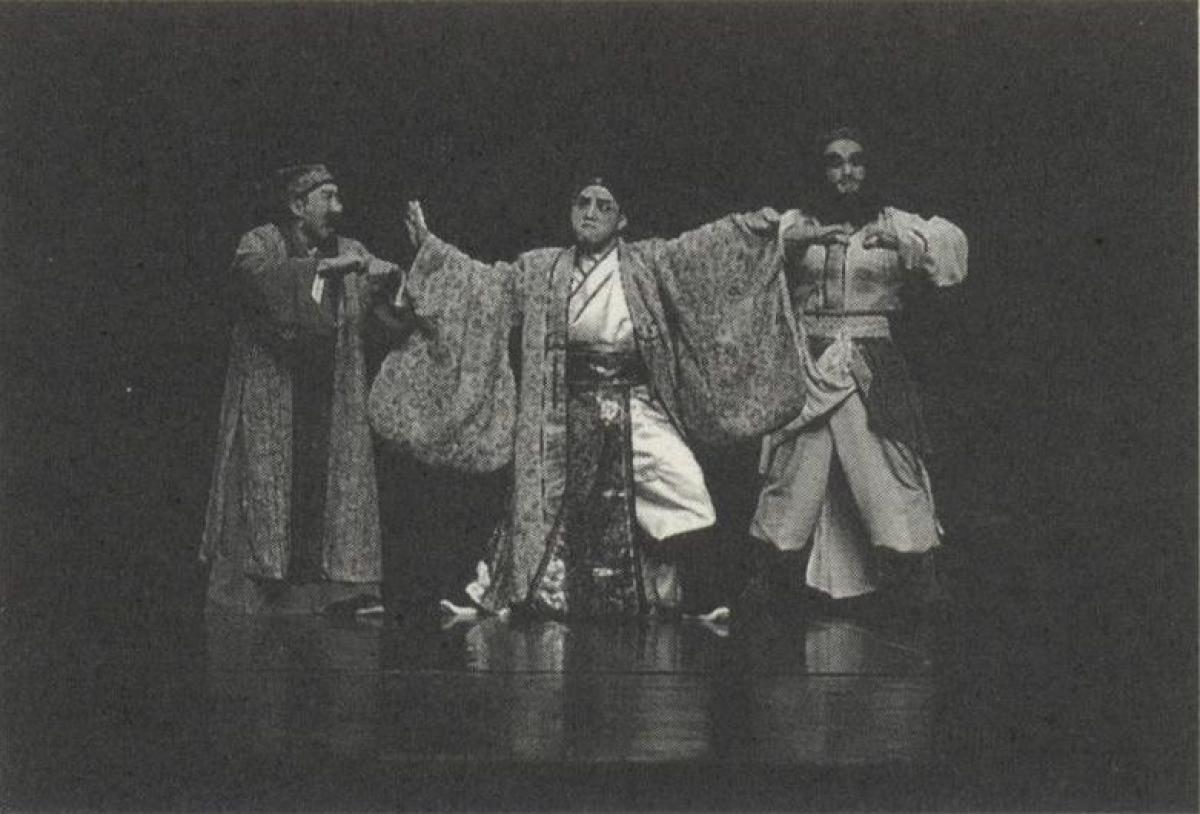

戲曲姚一葦《左伯桃》世界首演 以古典回應當代

2022年是劇作家姚一葦(1922-1997)的百歲冥誕,國立臺灣戲曲學院將其作品《左伯桃》首度搬上舞台,邀請京劇小生曹復永執導,並由張德天、王璽傑、顏雅娟、王辰鑫等演員主演,以表紀念。

-

編輯精選 PAR Choice

戲曲界特效動作經典 結合當代科技再現

一九四○年代,連演十天的連台本戲《火燒紅蓮寺》,當年以水、火、雨景等機關布景與緊湊劇情風靡台灣內台觀眾,為了不讓好戲消失,也為了傳承歌仔戲藝術,國寶級歌仔戲苦旦廖瓊枝七年前將之改編濃縮搬演,近期更推出新版《俠女英雄傳》,由京劇名角曹復永擔任導演,並邀台北世大運開幕節目的幕後設計團隊合作,以現代科技「復刻」重現當年經典。

-

編輯精選 PAR Choice

以「巫」之名 探觸熟女情慾

「能文、能武、能生、能旦」,被譽為「本色天成」的豫劇傳奇王海玲,演什麼就像什麼,究竟還有什麼角色難得倒她?台灣豫劇團這回找來中生代備受矚目的編劇施如芳,為她量身打造新戲《花嫁巫娘》,藉一則虛構的部落傳說,帶觀眾走進魔幻傳奇的巫覡世界,並以「巫」之名,大膽探觸熟女情慾,挑戰梆子姑娘舞台生涯五十年來最大的表演尺度。

-

戲曲 戲曲史上頭一遭!

《孟姜女》 用水磨調哭倒長城

編劇曾永義表示,《孟姜女》的故事歷代有各種版本,最早見於《左傳》。之後,這則故事經歷代文人加工,增添天馬行空的情節想像。《孟姜女》題材也見於京劇、豫劇與各地方劇種,但以崑曲而言,係屬首創。曾永義以他的獨特視角,賦予古老的民間傳說新的思想,更企圖揭露自古至今中國歷史上長存的政治矛盾。

-

戲曲 國光打造第一齣本土新編崑劇

四生三旦同唱《梁祝》

打著第一齣本土新編崑曲名號,《梁祝》不依循《長生殿》和《牡丹亭》的兩岸崑曲合作模式,只找來上海崑劇團沈斌導演、蘇州大學的編曲家周秦負責聲腔,演員部分全都土產,匯集國光、台灣戲專國劇團、台灣崑劇團三團的京崑演員同台,推出四生三旦同演「梁祝」的陣仗。

-

專輯(二)

是教育傳承,也是傳統推廣

國立戲專經營的「碧湖劇場」,雖然創立源起的確是以觀光戲為重點,劇目安排上也選擇適合國外觀光客的內容,但近年來卻也成為國內中小學「藝術與人文」課程最受歡迎的校外教學地點,使這個劇場不但可讓青年演員有機會演練,在讓觀光客體會戲曲文化外,也成為戲曲教育向下扎根的據點。但要讓國外觀光客能更深入體會戲曲傳統,詳盡的解說與外文字幕,應該是下一步改進的重點。

-

特別企畫 Feature

從京劇到現代劇場

藉由異質藝術元素的融合實驗,京劇藝術展現了多元化的現代風貌。本次座談會以「展望─共創世紀的舞台」爲題,邀請曹復永、李小平、李國修三人講述各自將京劇與現代劇場或其他戲曲藝術結合的經驗,並對京劇未來的發展提出思考。

-

特別企畫 Feature

一身本領挑戰「必然」

與舞台表演如影隨形的焦慮感,幾乎是跟著戲曲演員一齊成長的,經驗豐富與不斷鍛錬的基礎能減低焦慮的程度。即使在台前台後可能發生了影響演出情緒的突發事件,都必須在臨出場前的刹那轉移或化解。

-

即將上場

雅音小集《再生緣》

首演於民國七十五年的《再生緣》,描寫孟麗君女扮男裝,縱橫廟堂。情節大綱原本於淸代女作家陳瑞生的彈詞,後經丁西林改編爲話劇,雅音小集的京劇版即以此話劇本爲基礎,唱詞曲文全由王安祈新編。 孟麗君一角由郭小莊扮演,其餘主要演員有曹復永扮演甫皇少華,孫麗虹、曲復敏分飾皇帝及太后。