不同於威廉.佛塞或碧娜.鮑許的作品,動作辨識度高,馬騰斯的藝術語彙在於極簡地處理「透明度」和舞台上的「人」。這也是為什麼他再次搬演《再見狗日子》,「如果我在10年後放入不同的人,會如何改變這個作品?」對他而言,作品不只是重製,而是一次次讓身體重新打開,去回應當下所處的時代與現場。

靈感不是引用,而是一種燃料

談到靈感來源,或許與馬騰斯曾經對文學感興趣有關,閱讀對他而言成為非常具啟發性的藝術形式。儘管職涯發展順風順水,大量工作和巡演也讓他沒有足夠時間去畫廊或看電影(關於這點,他表示這真的需要被改變),於是他經常在火車上、飛機上、飯店房間裡進行大量閱讀,獲取創作想法。

像是《再見狗日子》來自美國攝影大師菲利普.哈爾斯曼(Philippe Halsman)關於跳躍的引言,《噪音之聲》(VOICE NOISE,2024)的靈感則來自安.卡森(Anne Carson)的〈聲音的性別〉。卡森提到古希臘女性的喊聲 「Ololygē」,那是一種介於快樂與痛苦之間的聲音。馬騰斯想著「好,讓我們創造屬於我們的『Ololygē』,我不知道它是什麼,但我和舞者們一起做研究。」文本的內容並不是被直接用於舞蹈作品中,而是作為創作起點。

舞蹈史、行為藝術作品等各類型的藝術形式,也是重要的工作箱。除了《汗流浹愛》以芭蕾雙人舞拆解而生,行為藝術家瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović)和烏雷(Ulay)經典作品中的主題,像是耐力、殘酷、時間,也都成為馬騰斯當時在編創中非常重要的工具。

談及如何在外部參照與直覺之間取得平衡時,馬騰斯說:「有些時候,我必須刻意放下靈感來源,讓直覺接管,否則作品會卡住。」就像《再見狗日子》以跳躍作為唯一語法,他為自己設定嚴格限制,但在發展過程中暫時鬆開限制,允許舞者帶入更多上半身與手臂動作,再回到概念本身做出取捨。「我相信事情終將步上正軌,最重要的是要信任自己的直覺。」他有時在首演前夕才突破瓶頸,或許相信直覺是藝術家必要的冒險,透過看似不合理的做法來找到最完美的呈現。

《再見狗日子》:一場關於觀看、勞動與時代的重製

《再見狗日子》誕生於 2014 年,作品名稱取自英國獨立搖滾樂團芙蘿倫絲機進分子(Florence + The Machine)的歌曲,也隱含著「幸運結束、現實開始」的雙重意涵。這支作品以8位舞者持續跳躍構成,藉由表演者的體力極限,以及觀眾對痛苦的凝視,反思「觀看」的議題。

原版創作來自對於荷蘭與比利時文化資助制度遭遇劇烈削減的反思。政府用觀眾數量和滿意度限制經費,若觀眾不滿則失去補助。這樣的現實逼迫藝術家面對,「藝術是否應該成為娛樂?」如同羅馬時代人們在競技場觀看角鬥士互相殘殺,觀看別人過得自己更糟,「但《再見狗日子》也不完全是只有關於苦難,舞者們在停跳躍中也有快樂,一起經歷這一切的共同體感。」不只呼應「觀看痛苦」,也體現藝術家在思考如何體現藝術創作社群「痛苦而快樂」地繼續輸出。

此次重製,馬騰斯特別邀請原班成員回到排練場,與新舞者一起參與排練與巡演,傳授如何在長時間跳躍中維持呼吸、如何在疲勞狀態下保持節奏,甚至分享飲食與睡眠的經驗(註2)。作品結構、時長與音樂皆維持不變,前半段保留當年他創作的動作素材,後半段則與新舞者一同重新編寫跳躍語彙。馬騰斯說:「每個人的跳躍都有屬於他自己的身體表達。」第一代舞者的動作偏功能性,而新舞者則帶來更華麗、渴望表達的語言,讓《再見狗日子》在10年之後,變成一場屬於不同世代身體的對話。

儘管10年間世界劇烈變化,《再見狗日子》的主題依然呼應當下:「現在我們依然生活在觀看痛苦的時代——從社群媒體的戰爭影像,到政治人物的冷漠旁觀。我認為這是一部相當永恆的作品。」馬騰斯讓觀眾在節奏、汗水與呼吸之間,看見的不只是舞者的極限,也是時間如何在身體之間傳遞、更迭與生成。

保持開放性的體驗

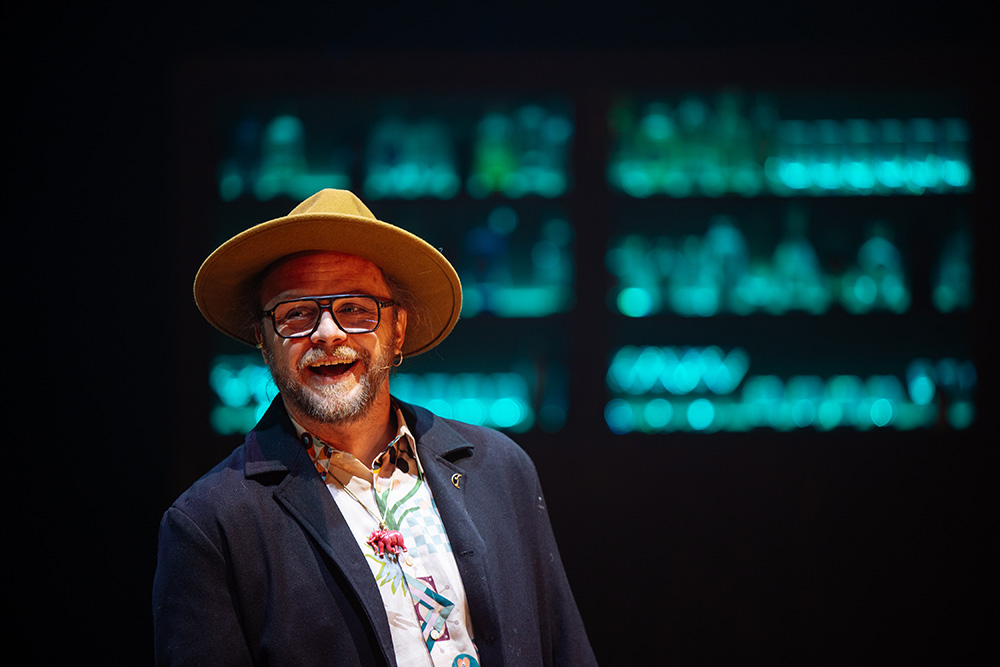

對於能有作品再次來到台北演出,馬騰斯露出真誠的笑容,「我很高興觀眾看過我的前幾個作品——但我更希望他們暫時忘記它們。」他笑著補充,「不是真的忘記,而是能以全新的眼光來看《再見狗日子》。我希望觀眾能真正享受這種開放性,去體驗與這8位表演者共度的時光。」

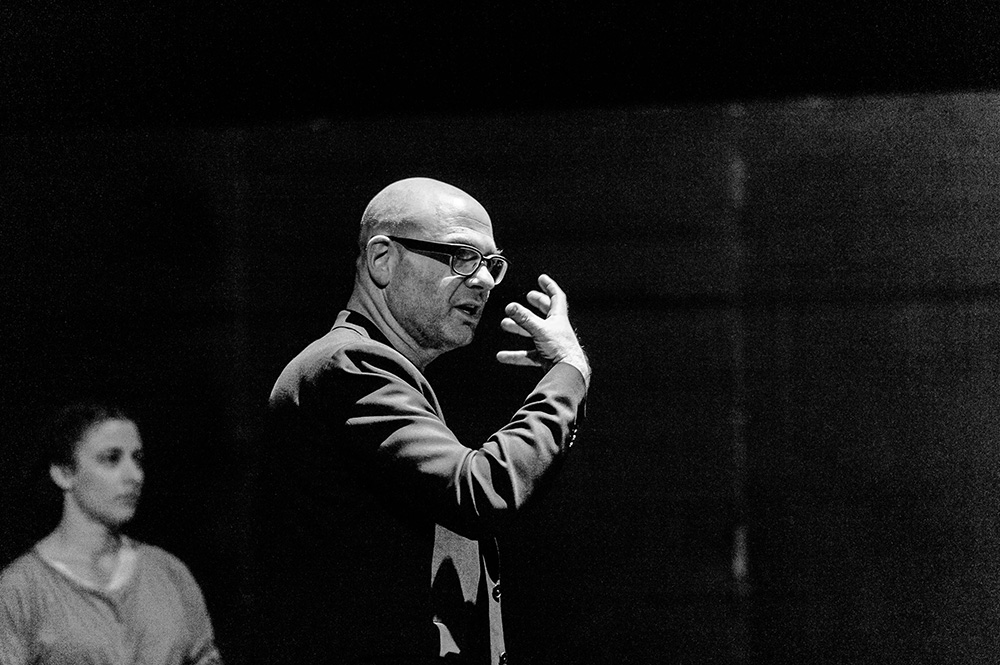

馬騰斯人如作品,真誠、嚴謹、又帶點幽默和溫暖。有人說他的創作像鏡子,映照觀眾的內心。也有人也有人覺得他明明怪到不行,卻又無法不對他感到好奇。或許他始終仍是懵懂闖入舞蹈世界的那個17歲少年,只是如今,他找到更精煉的方式傳遞他的真實,在每一次的凝視與呼吸之間,提醒我們——身體仍有無限的可能。

註:

- 《再見狗日子》1.0 初代舞者 llse Ghekiere,2025年6月撰文分享經驗,由國家兩廳院翻譯整理〈關於《再見狗日子》的反思 ——1.0 初代舞者回憶錄〉。