一九九七年是舒伯特诞生两百年,同时也是布拉姆斯逝世一百周年,歌唱家许莱亚选择这两位音乐家的曲目在台北演唱,在访谈中他谈到个人对于舒伯特与布拉姆斯曲目的特殊感情。

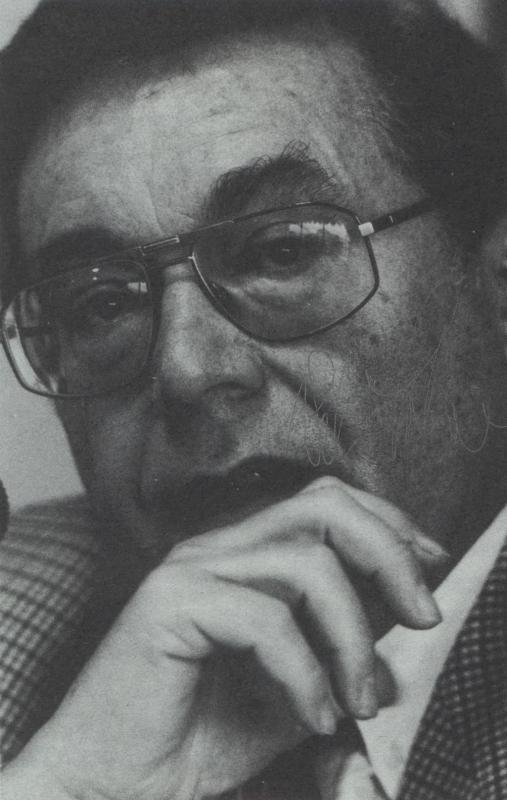

编按:去年十一月,著名声乐家许莱亚再度来访,并带来舒伯特与布拉姆斯曲目,金庆云以同是声乐家的专业角度,在许莱亚访台前与日本电话联线,对许莱亚作了深入的访谈。

许莱亚先生,前两次您在台北演唱了舒伯特的两大联篇歌集,一九九三年是〈美丽的磨坊少女〉,一九九五年是〈冬旅〉。这是我们台北人所听到的最好的德国艺术歌的演唱会,也是难得的经验。这一次您在十一月十九日将在国家音乐厅演唱舒伯特与布拉姆斯的选曲,上半场是舒伯特的艺术歌曲十首,下半场是布拉姆斯的民歌六首,艺术歌曲七首。请您谈一谈您的曲目。

今年是舒伯特诞生两百年和布拉姆斯逝世一百周年,我选择他们两位的作品演唱是理所当然的。其实,舒伯特不必特别来纪念,我们随时随地都在演唱他的作品,布拉姆斯也是一样。他们两位的作品属于我的固有曲目,也是在音乐厅最受欢迎的曲目。

我从布拉姆斯的歌谈起,特别是布拉姆斯的民歌,是我非常喜爱的。从一方面来说他保存了典型的德国民歌的遗产,这是非常重要的。从另一方面来说布拉姆斯又对这些歌作了非常简单的、同时又非常独特的处理,用的是布拉姆斯式的音乐语汇。这种民歌和艺术歌的结合我特别喜欢。尤其因为它们多数都是反复歌,你必须依据每一段不同的歌词,在声音上做适当的调配,以表达歌词的意境。这就像演出一场小小的歌剧。至于舒伯特的歌,我想不必多说,这一年中,我演唱了很多舒伯特的艺术歌,每一次我都非常惊讶的重新发现,舒伯特的歌具有如何的温暖,如何的深度,能够打动最简单的人的心灵,即使他从来没有听艺术歌的经验。

我再回到布拉姆斯的民歌,您在一九七五年与Edith Mathis合录了布拉姆斯的四十二首民歌,这套LP录音还获得了唱片大奖,在这许多年之后,您的诠释是不是有所不同了?

经过这许多年,我愈来愈注重表现力。这不止是演唱民歌时为然。一方面我累积了一些经验,也在我的演唱生涯中愈来愈有勇气。有勇气不再只唱好听的声音,而希望表更多的内涵。年轻的时候,我追求的主要是非常准确、非常乾净纯粹的演唱方式,毫无瑕疵的声音。当时的唱片工业界在我录制的时候,也特别注意这一点,重点都放在乾净准确上。但是这其实不是唱艺术歌最重要的地方。即使你在八分音符或是四分音符上稍稍有点出入,其实并不严重,不必那么吹毛求疵的看待。这几年对我来说,歌词内涵才是最重要的,我现在唱的比以前更强烈,希望我的声音能够达到听众的心灵。

您说唱这些民歌就像是小小的歌剧,很有意思。因为的的确确这些歌词本来就是给男女对唱的。现在由您一个人来演出,是不是要付出更多的力量?

是的,我现在一个人唱时,当然需要更强烈的表现,以区别两种不同的角色。

让我们回到舒伯特的歌。我们很感兴趣的读到一些报导,说您最近在维也纳连续演唱了三场舒伯特的〈美丽的磨坊少女〉,是用不同的乐器伴奏:一次是用吉他,一次是用槌键琴(Kammerk-lavier),一次是现代钢琴。请您谈谈您安排这样三场演唱会的动机,和不同的感受。

安排这样连续三场演唱会,主要目的是想再现舒伯特那个时代的音响的效果。我们知道在舒伯特的时代,吉他就像今天一样是一个非常流行的乐器,舒伯特常常以吉他做为他的歌曲的伴奏,甚至有些第一次出版的乐谱,都是吉他伴奏谱,或是吉他谱和钢琴谱同时发表的。舒伯特自己也有一把吉他,到今天还保存著。在他那个时代,吉他的确是一种家庭乐器,和家庭聚会时常常用到的乐器。用吉他伴奏的演唱会,就是想再现这样的声音。至于槌键琴就是舒伯特时代他自己伴奏时候用的乐器。在他作曲时,也是在这样的钢琴上弹奏出来的。像今天这种现代钢琴当时根本还不存在。也就是说我们今天用现代钢琴演奏这样的音响,其实并不符合舒伯特原来作曲时的音响。而槌键琴却是舒伯特时代的钢琴。这种对比演出,对我也是一个挑战。因为我必须要适应这三种不同的乐器:吉他受到本身的限制,在技巧上有些地方没办法做到,例如速度不能太快,我必要限制我自己的声音不要用太多。我平常在演唱中都是站著。用吉他伴奏时我是坐著唱的。这样就好像两个人坐在那儿对话一样,产生一种非常亲密的感觉,就像家庭音乐会一样的气氛。槌键琴伴奏时表现的范围就大得多了,也简单多了,因为这种乐器本身已具备了很多可能性。我们所使用的是比较晚期的槌键琴,有四五个踏板,能够制造出很多的音色。对我特别有意思的是对某些歌来讲,例如我所加唱的舒伯特的〈爱的使者〉Liebesbotschaft,这是《天鹅之歌》里的一首,用槌键琴来演奏,比现代钢琴更好听得多。对很多歌来说,使用槌键琴伴奏,是比钢琴更吸引人的。对我这演唱者来说,当然在力度上得做适当的配合。可是速度上槌键琴已可完全弹奏出舒伯特所要求的效果。至于现代钢琴对我们现代人的耳朶来说,当然是最精采的,我也可以尽情的发挥,力度上可以做任何程度上的表现。对我来说做这样三种不同的演出非常有意思,特别是在维也纳的听众面前表演,更觉得能够得到很多的共鸣。

最近几年您越来越著重演唱艺术歌曲,您还唱歌剧吗?

我现在唱歌剧的机会非常少。我在日本东京将演唱两场《魔笛》中的Tamino,是日本方面要求的。未来我应该不会再唱歌剧了。我会与巴伦波英(D. Barenboin)再唱两场《费加洛婚礼》,在这之后,就不会再唱歌剧了。歌剧对我来说一直都不是那么重要。当然年龄也有关系,我现在六十二岁,在饰唱年轻王子在舞台上总是不太适合的。

声音上唱歌剧其实是没有问题的。

是的,是的。

您曾经说过巴赫是您最重要的作曲家,可是作为一位艺术歌演唱家,大部分的曲目都来自浪漫主义音乐。那么,舒伯特或布拉姆斯对您有怎么样的意义?

首先我必须说,巴赫一直是一个基础,特别是巴赫对人声的处理对我是非常重要的。我们演唱巴赫,能把自己的声音训练到「器乐化」,这在唱浪漫主义的艺术歌时也是非常有帮助的。当然,像贝多芬、舒伯特、舒曼、布拉姆斯这些作曲家们音乐上的表情是跟我们的现代人比较接近的,如果今天要唱一首舒伯特的《小夜曲》,或是唱一首布拉姆斯的《摇篮曲》,对听众来说都是非常亲切熟悉的,当然比唱巴赫的Bist du bei mir(你在我身边)讨好。但巴赫和舒伯特、布拉姆斯的歌在品质上是一样的好。我们的时代受到浪漫主义的影响非常大,对艺术歌来说,浪漫主义是最重要的时期。因此我们到今天还把常把早期的音乐浪漫主义化。什么叫浪漫主义化?就是非常强烈的表达方式。所以,从这角度来说,当然舒伯特、布拉姆斯、孟德尔颂、舒曼跟巴赫一样重要。

你早期演唱浪漫主义音乐时,也相当受到巴洛克时期音乐的影响,表达上是比较收敛含蓄的,现在您是不是越唱越强烈?

您讲的非常正确,您的意思是我的风格上是不是也有改变?的的确确是的。在我年轻的时候,受到巴赫的影响非常深,而随著时间的推移,我学到更多新的东西。今天的我可以说拥有两个不同的世界,当然巴赫对我的影响很深,是永远存在的,可能对我演唱非浪漫时期作品也是有利的。反过来说,今天我唱巴赫的马太福音中的讲经人时,表现就比以前强烈得多,这就是巴洛克和浪漫主义的交互影响了。

那您在演唱浪漫主义时期及巴洛克不同音乐时,会对风格的掌握也是很不同吧?

当然是的,这也是我从巴赫那里学到的很重要的一件事:就是对于风格的敏感。这种对风格的敏感其实是演唱家很重要的一个条件,例如我很不能忍受有些人把艺术歌唱的像歌剧一样的。

当您第一次来台北时,您同时也在录制沃尔夫(Hugo Wolf)的唱片,我们也听到了这些唱片,觉得非常的好,谈谈您跟沃尔夫作品的关作,您以前不太唱沃尔夫的。

事实上我更进一步的唱了沃尔夫的歌,去年我录了Morike的歌,不久将要会出版了。在下个年度我还会唱很多Morike的歌。沃尔夫这样的作曲家,对我们这种职业演唱家来讲是非常非常有意思的,可是他另一方面没有舒伯特的那种简单朴实,所以如要让沃尔夫的歌普及化,争取到更多的听众,是很困难的。既使是在德语世界中也是非常困难的。沃尔夫的歌曲不容易欣赏,它可以说是比较属于知识份子的艺术。

您跟现代音乐的关系如何?

我还是比较偏向浪漫主义。当然作为一个现代人,我也尝识著去接近现代音乐,也唱了不少这方面的东西。唱过戴梭(P. Dessaau)等作曲家的作品。我很努力去唱这些东西,可是我在唱这些东西时,自己并没有得到深刻满足感。有时对会感到一些混淆。也就是说这些东西并不能真正的感动我。一方面我是在传统音乐中长大的,可能我不够有勇气,可是,对我来说,我也只能够演唱诠释我能真心感动的东西。

是我,我想艺术家必须要对自己诚实。

当然我也很感兴趣的唱过一些萧士塔高维契的东西,可是这些多半仍在调性音乐的范围里面,这是我自己觉得比较舒服的范围。

您未来有什么大计划吗?

是的,到公元二千年我还有很多计划,可是我不知道能不能去完成这些计划。

还有哪些计划?

我和我最喜爱的伴奏Andrea Schiff(席夫)有一些录音的计划,我们刚刚录了布拉姆斯的Magolone《玛哥萝妮》歌集,我们会重新录舒曼的歌。我们现在正在日本东京新建的市政厅里演唱舒伯特的三大联篇歌集,演唱完后会录成CD。在艺术歌曲演唱方面是有很多计划。总而言之,我会慢慢的把我的歌剧演唱完全停止,专注于演唱艺术歌和指挥的工作。

指挥方面您的演出情况怎么样?

我刚刚在柏林歌剧院指挥了Aide《阿伊达》,也指挥了《魔笛》。当然也还有很多音乐会的指挥工作。譬如巴赫受难曲的指挥,在萨尔兹堡音乐节上也有指挥的节目。

您曾经表示希望能在台北指挥巴赫马太受难曲的演出,并且同时唱讲经人。

是我,我在日本东京已经这样做过几次了,的确希望将来能在台北实现这个愿望。

您对台北听众的印象如何?

我曾经说过在欧洲北欧与义大利听众的不同,就像在亚洲日本与台湾听众的不同。台湾的听众非常热情,非常强烈的表达他们的喜爱,我非常喜爱这样的听众。

当然这是因为您的演唱,在我们这里激起了强烈的共鸣。这也不是每一位演唱家可以做到的。

我很高兴听到这样的称赞。

您在日本的演出情况可以跟我们谈谈吗?

明后天(11月15及16日)我要演出《魔笛》两场,下周(18日)我就要飞往台北了。接著我还会再回日本,我在日本还有一些独唱会。是和这位在台北演出时的伴奏Lubimov先生一起演出的,他是一位非常好的钢琴家,也是一位非常好的槌键琴演奏家。我们在名古屋、大阪等地的演出后,我会与席夫(Schiff)在东京市政厅一周内演唱舒伯特的三大联篇歌集。

谈谈您这次来台演出的伴奏Alexei Lubimov先生,我们没有机会直接访问他。

他是一位非常优秀的俄国钢琴家,我在赫尔辛基认识了他。他非常有创造性,不是那种一味配合演唱者的伴奏者。我们已合作过很多次了,我们曾一起在美国、欧洲演出,合作得很愉快。他其实也是一位很好的独奏者。

在台北您不只有一场演出,二十日还有一场讲座,是不是谈一谈要讲什么主题?

我想最主要的要谈谈舒伯特的〈美丽的磨坊少女〉,其实,不单只是〈美丽的磨坊少女〉,而是谈舒伯特的艺术歌。我会自己做一些演唱的示范,当然需要一架钢琴。我也会谈谈我用不同乐器伴奏唱〈美丽的磨坊少女〉的经验。

恐怕您也需要一支吉他吧!时间已经很晚了,谢谢您接受我们的访问。

文字|金庆云 名声乐家