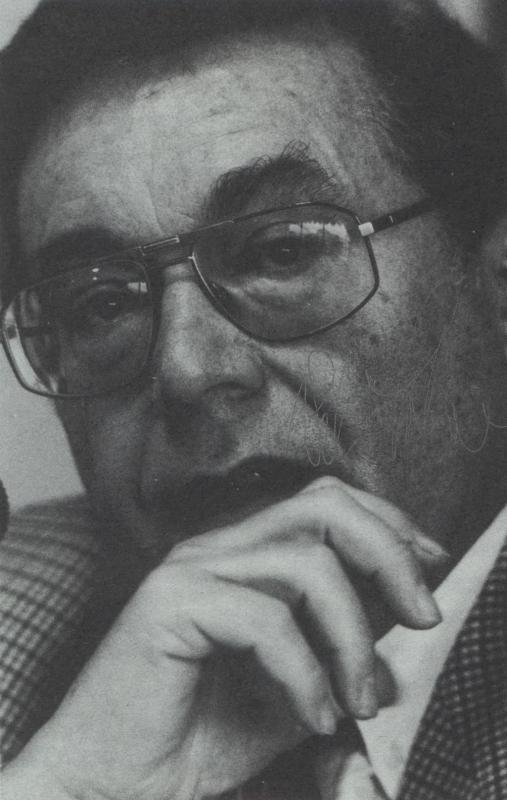

原籍新疆维吾尔族,现为芬兰公民的迪里拜尔曾是北京中央音乐院第一位获声乐硬士之女性音乐家。她在一九八四年赢得著名的Mirjam Helin国际声乐大赛大奖;目前担任芬兰国家歌剧院、瑞典国家歌剧院驻院独唱家。

去年迪里拜尔首次访台,带来维吾尔民歌及艺术歌,细致而接近完美的诠释让国内声乐界惊鸿一瞥。今年秋天这位国际知名的华彩女高音二度来台,声乐家协会更是破例为她办了一场特别讲座,欢迎这位远方的「自己人」。

曲终人散,不确定「夜莺」会再飞回,幸好尙留下只字片语,可供歌者与爱歌人珍惜并细细咀嚼。

十月十日亚都饭店的访谈

什么时候发现自己能唱歌?

很早。其实七、八岁就开始在舞台上「折腾」,套句话说;那时已经是四处登台的「小明星」了。自己拉手风琴自己唱,还要唱歌跳舞什么的……。

所以唱歌其实是维吾尔族的特性?还是你的专长?

维族当然能歌善舞,但我可能是其中属于比较活跃的。这并不是说活跃份子只我一人,而是从这样所谓「民族唱法」一路唱到“bel canto”(美声唱法),维族大概就只有我了。当然族里其他歌者也并不是个个都照著民族唱法「扯著嗓子」喊,事实上我听说现在像上海音乐院,就有许多蒙古、西藏、维族等少数民族的学生在那儿学,以原来「本嗓」歌唱的基础加上一点点「混声」,这样也比较能“free”(自由)地歌唱。

你刚刚提到,从民族唱腔过渡到正式的美声训练,可以谈谈这段转变吗?

其实郭联壁老师找我加入新疆歌舞团时,刚开始不懂发声,所以还是搞了一年多的「本嗓」,慢慢地郭老师加入一些方法,不过整体来说,还是比较倾向所谓的民族唱法。因为在新疆其实还牵涉到,他们要保护民族唱法,怕你变成洋人等等,很「难弄」的。直到一年后才慢慢「意识」到自己渐渐在唱腔上寻求转变。

那时你几岁?

十八、九岁。

所以其实还算是一个很健康的声音、没有被「破坏」太多。

(大笑)可以这么说。当然我还是必须说,唱腔上的转变是很漫长而且痛苦的过程。

演唱与进修

什么时候开始跟从沈湘(注1)学习?

约七九年吧,那时我已经和郭老师学了三年,并在沈湘班上旁听了半年,就决定报考北京中央音乐院当正式生(即使那时新疆歌舞团破格给我最高的工资)。呵,偷偷吿诉你,那一次考试还差点因为政治科目不及格而无法录取,并且我听说考官还为了我的身材娇小能否胜任「歌剧系」的训练而有过争论。

结果你不仅考上了,我知道你还是音乐院第一位取得「声乐硕士」的女性音乐家。记不记得当时毕业考唱了那些曲目?

我当时开了二场不同曲目以乐团伴奏的音乐会。当时我想是「空前绝后」的。有一场唱葛利唉尔Glire(注2),然后半场Lieder(艺术歌曲)。另一场包含一部威尔第的歌剧《弄臣》。

毕业考后,知道自己下一步在那里吗?

当然。其实自从在Mirjam Helin声乐大赛获奖,就经常受邀出国演唱,因此学校一毕业,芬兰国家歌剧院就聘我半年,也是唱《弄臣》,然后到爱丁堡艺术节……就这样开始唱的。

提到在国外的「演唱」经验,上次的讲座里,你特别强调不是去「进修」。「演唱」和「进修」对你而言很不一样?

我想我要强调的是:中国人也有能力培养出被国际认可的声音。过去在我们的文化里,对于受聘出国「演唱」很喜欢说成是去「进修」。好像在本地学得还不「够」似的。这一点上我认为我们应该要有自信。对我来说,我的任何一切包括技巧、音乐无一不是在中国学的。我的几位老师,他们教我唱歌、教做人,关心我的生活,真的什么都教。

有人说花腔是上帝给的(无法教)。你觉得呢?

(摇头)这绝对是错的。像我就纯粹是「练」出来的。当然,你可以说花腔技巧原本是不在我们所认同的文化里,我自己甚至是在到了七九年,才头一次真正知道什么是花腔。这之前用「真嗓」唱,至多不过能「喊」到A音。所以我一直很庆幸能遇到好老师。

第三只耳朶

花腔的难处常常是音准,你有没有心得可以和我们分享?

我想音不准常常不是耳朶不好,而是「位置」,也就是「方法」的问题。打开不够、「靠」得不够都有可能。

老师怎么训练你?

哇!那种训练真是非常intensive,你知道那些东西是没有「奇迹」的。每一步都是脚踏实地、一步一脚印的学习,靠著一台小录音机,鼻涕眼泪的与声音对抗、与老师对抗。有时候好不容易觉得自己「对了」,而实际上声音并不传,所以老师会常说;永远要有除了自己之外的第三只耳朶。

现在谁是你的第三只耳朵?

呵,还是我的老师。

你如何确立「风格」?

就音乐上,我想对曲目的经验程度是重要的。当然这些讨论必须确立在技术过关的基础上。

唱民歌的诀窍

去年你带了好些民歌来,特别是台湾乐迷较少接触的维族民歌。告诉我们你唱民歌的诀窍好吗?

这个问题许多人都问(笑)。特别经常有人觉得中国歌很难唱、字咬不淸楚等。其实我还是必须强调「方法」的重要性。

当然,发声法的基本信仰不变,而是根据作品的内容意含发生变化。比方我唱西洋歌剧,泛音就用得多;唱民歌(还要视什么主题民歌),它的泛音也许就少些、直些、靠前……声音可以随时变化。但重点是,它并不靠我自己调节声音,而是当我一想到词意、情境,我便让开,让声音自己调节。

你强调中文歌里所谓字头字腹字尾的概念吗?

是。我想这是每个语言应该都一致的概念,不仅是中国歌。

只是当你具备健全的发声法时,我相信你泰半会觉得唱民歌确实比唱西方歌剧更能游刃有余。因为语言、因为民歌的精巧特性,使你可以有更充足的时间爬梳你的音乐make sound;make color。

唱中国歌时,我是最得意的。

什么时候再唱歌给我们听?

看你们啰。

注:

1.迪里拜尔的恩师沈湘教授于一九九三年仙逝。其夫人李晋玮教授于十一月二十九日起应声乐家协会之邀来台讲学。

2.指葛利唉尔(Glire 1875-1956)的作品:Concerto for Coloratura Soprano and Orchestra Op.82

特约采访|黄俊铭