進念二十面體

-

編輯精選 PAR Choice

《關公在劇場》 戲中有祭祭中有戲

國光劇團的實驗京劇《關公在劇場》,由藝術總監王安祈操刀編劇,香港進念.二十面體聯合藝術總監胡恩威導演,當家老生唐文華飾演關公,從小追隨「活關公」李桐春的王冠強,則擔任戲曲主排。這次,國光把關公請進劇場,不只搬演經典關公戲碼,而是「戲中有祭,祭中有戲」的儀式劇。

-

四界看表演 Stage Viewer

滄桑巨變 理想何處

「進念二十面體」聯合藝術總監、香港導演胡恩威,去年底在香港重演二○一一年製作《中國建築一百年》,由台灣演員崔台鎬、高若珊演出與中國建築發展相關的兩個時代知名夫妻梁思成和林徽因,及當代中國地產大亨潘石屹和妻子張欣,以長焦距對準中國百年歷史中的兩個時代片段和人,完成一次見血見紋的特寫,以審視大河奔流的百年中國歷史。

-

話題追蹤 Follow-ups

從解構到結構 從詰問到試答

由香港「文化教父」、進念.二十面體創辦人榮念曾策劃的「一桌二椅」相關活動,從一九七九年迄今走過兩岸走過亞洲其他角落,從二○一二年起與江蘇省演藝集團崑劇院合作,名為「朱䴉國際藝術節」。今年於十月下旬在南京舉行,活動包含系列亞太傳統藝術座談,以崑劇藝術為主、與現代劇場導演激盪的「一桌二椅」演出,與兩天跨界、跨文化與跨性別表演座談會。這一系列活動,形成一個持續對話的平台,提問,試答,拋接,思索

-

焦點專題(二) Focus

不斷的詰問思索 持續的前衛啟蒙

進念.二十面體從一九八二年創團以來,就一直扮演著詰問時代、探詢歷史、憂心香港人當前生存處境、啟蒙教育、文化關注、創意激發、反抗精神等多重角色。該團在表演美學上脫開線性敘事,而以質樸的肢體造型與多媒體形式,呈現非文本的前衛演出。作品累積至今已近兩百齣,多以系列為之。而進念與台灣劇場界從早期就展開交流,也激盪出不少創意火花

-

焦點專題(二) Focus

顛覆歷史「定論」 藉觀古以知今

由編導胡恩威和電視劇《走向共和》編劇張建偉聯手改編歷史學者黃仁宇名著的舞台劇《萬曆十五年》,今年已是五度上演,並將於十一月底首度來台。《萬曆十五年》挪借了原著框架,以六位歷史人物的六段獨角戲,解開明朝滅亡的原因。胡恩威以「中國失敗總記錄」一語歸結該書的核心精神,他說,重新演繹歷史是為推翻傳統歷史論述的手段,提供反思歷史的契機。

-

達人推薦

達人推薦強力推薦《戀人絮語》!

將在新舞臺登場的《戀人絮語》原是進念二十面體二○○三年在香港藝術節推出的多媒體音樂劇,結合台灣人馬重新打造。編導林奕華、胡恩威端出流麗奪目的視覺饗宴,加上流行樂天王的歌聲,是林奕華將浪漫情懷與理性辯證、劇場實驗與流行元素大膽結合的拿手好戲,我強力推薦! 紀蔚然的劇作一向緊貼社會現實,而我以為他的遊戲筆墨帶來的樂趣,比起麻將或家族系列往往更多。錯過《無可奉告》或《嬉戲》狂歡經驗的人可別再放過創作社的《影癡謀殺》。 《天堂王國》是台北愛樂合唱團繼《魔笛狂想》票房大捷之後乘勝追擊之作,卻另闢蹊徑。從蘇利文音樂劇Mikado的情節出發,以喜劇手法寓言╱也預言台灣的政治處境。音樂全盤重寫,頗富新意。編導鍾欣志為賴聲川的得意門生,表演工作坊《威尼斯雙胞案》就是他的傑作,現轉戰他更熟悉的音樂領域,值得期待。 四月是舞蹈旺季,舞蹈空間舞團和古名伸舞團同週上檔,對「東方」「現代」這股世界潮流感興趣的觀眾可以到新舞台一試《三探東風》,願意體驗敏感氣質與別出心裁的空間思維的觀眾,我則推薦實驗劇場的《未知》──欣賞蘇安莉肢體流轉出的那種無以名狀的美感與情感,是一種非常純粹的享受。 高雄的觀眾,請記得帶孩子享受一回有趣又動聽的豫劇《國光十年兒童劇展》。

-

柏林

藝術交流新模式

審視「香港在柏林」文化節的成果,真正突顯香港文化風貌的,是電視、電影與靜態展覽。在表演藝術上,香港的地方代表性卻顯得十分不足。若問,到底香港現代表演藝術創作走到了哪裡?經歷過這次文化節洗禮的人,並無法得到任何的認知。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 九歌兒童戲劇敎育開班 九歌兒童劇團多年來除了固定推出兒童劇之外,還致力於兒童戲劇敎育,創發一套帶領兒童戲劇遊戲的敎學課程,同時希望能透過培訓和更多人分享敎學技巧和兒童戲劇活動敎學概念,因此繼一九九八年開辦第一期「兒童戲劇活動師資培訓班」後,今年將持續開辦,並分「兒童戲劇活動師資培訓班」(三月十六日至六月二十九日)、「兒童劇演員培訓班」(三月十七日至六月二十三日)及「九歌說故事戲劇活動師資培訓班」(三月二十日至六月二十六日)。其中「九歌說故事戲劇活動師資培訓班」是針對具有帶領兒童戲劇活動基礎及經驗的人而設計,希望透過課程讓帶領者突破以往單方面的「說」故事,也能帶領孩童「玩故事」。 師資包括:朱曙明(九歌兒童劇團團長)、司徒芝萍(政大英語系副敎授)、鄭黛瓊(北市師講師)、鄭嘉音(康乃狄克大學偶戲碩士)等。洽詢電話:02-27389859。 (編輯室) 第四屆耕莘藝術季甄件 第四屆耕莘藝術季此次將公開甄選有興趣參與的表演團體,只要是國內登記立案社會業餘表演團體,演出製作內容爲戲劇、舞蹈、兒童戲劇或其他傳統戲曲等未公開發表之原創作品,皆可參與評選,入選後將於八十九年十月至十二月演出。 演出企劃案內容需具備演出計劃說明書、完整演出劇本,此次預計甄選四至八個團體,耕莘文敎基金會將邀請評審委員就劇本、導演、演員、設計及企畫內容等進行各項評鑑,並於藝術季每一場演出後擔任交流講座之主講人。演出團體入選後獲得耕莘文敎基金會提供的演出宣傳、場地、硬體設備及行政事務等資源。收件時間爲三月底止,洽詢電話:02-23655615#318。 (編輯室) 〔香港〕 歐亞舞蹈共同睇與香港獨立舞展 爲了讓亞洲的舞蹈界建立良好的互動,此次香港藝術節特別與香港藝術中心合辦「歐亞舞蹈共同睇與香港獨立舞展」,除了邀請英國、德國、芬蘭及小亞細亞藝術節的各舉辦國代表進行舞蹈環境硏討之外,也集合香港六個舞

-

回想與回響 Echo

競技或對話? (中國)旅程九九

由香港進念.二十面體策劃,海内外不同領域華人藝術家「同台獻演」的「中國旅程」,已經進入第三年。 演出部分今年請來了北京的孟京輝,上海的張獻,台北的魏瑛娟,澳門的李銳俊,香港本地的陳炳釗和榮念曾。其中半數(張獻、魏瑛娟、榮念曾)爲去年「回鍋」的客人。這種組合,持續交流的意義遠大於「競技」,雖然兩者並不牴觸。

-

現象視察

《打開》與榮念曾效應

香港唯一藝術評論刊物─《打開》 「進念.二十面體」是香港最熱心文化政策的民間藝術團體,爲民間爭取到最多空間,但也被批評爲壟斷了最多政府釋放的資源。像香港唯一一份藝術評論刊物《打開》Xpressions,就因其主要出版者IATC係由榮念曾主催而成,而往往被視爲榮念曾施展個人影響力的地盤。問題在於藝術發展局同一門類只支持一份刊物的立場,《打開》無疑擋了其他人的路。萬目所視,任何偏瑕都成爲衆矢之的,攻擊《打開》的明槍暗箭從未或歇。 二十頁的報紙型刊物,《打開》半月刊在我眼中雖薄但份量不弱。中英俱備而不對照,又要兼顧電影、美術、表演、甚至文化評論,體質先天駁雜,但對於香港重要文化事件都發出聲音,寫手且多年輕一輩的菁英。香港人還好羨慕台灣有《表演藝術》如何如何,我們卻說「是啊,不過」反而欣賞《打開》觀點的果敢犀利。 榮念曾效應 榮念曾近年積極推展交流活動,創作卻並未減少,同時「進念」美學對香港實驗劇場的影響已淪肌浹髓,無法割決。從直接繼承進念血緣的劇團「非常林奕華」、舞團「三分顏色」,到初綻頭角的一干「次世代劇場」,都難逃正負面影響。本屆香港藝術節中「香港製造」的幾齣重頭戲,便都嗅得出「進念」氣息:林奕華《行雷閃電》是將進念近年致力的音樂舞蹈總體劇場實驗路線拉到流行音樂的領域;「多媒體歌劇」《地圖集》則在數十人樂隊包圍的狹小舞台上,讓孤單的旅人形象一次次相當「進念」式地緩慢行過或爬過錄影影像投射的地面;類似的景觀也出現在《打樂十八層之身體福音》這類音樂/動作劇場。後兩個演出的視覺主導都是「三分顏色」的成員。進念的演出勝在將概念視覺化的本領,有些演出(如《地圖集》)則空有繁複概念卻執行得非常簡陋,難免尶尬。 文字|鴻鴻 編導、詩人

-

現象視察

油街與香港文化現象

香港文化現象 香港正流行感冒。我來到那天報上頭條寫著「每十病人一流感」。好些朋友,約了看戲沒來,辦公室找不到人,不用問,准是在家裡躺著呢。──還有一項調査顯示,經濟不景氣導致失業人口激增,每十個門診病人就有兩人患上精神病。 香港文化界也正患逾食症。藝術發展局自九五年成立以來,資助藝術活動十分慷慨,例如去年度補助額便高達台幣五億五千萬,號稱高居世界第二(有人不同意這種算法)。獨立製片突然蓬勃起來,還出現了獨立製片的發行人,短片都可以上院線;小劇團如雨後春筍,書店也多出一排排滯銷新書。這都是藝展局的功勞。好氣象當然也有後遺症:不患寡而患不均,關於補助分配的蜚短流長由來已久。如今藝術發展局又開始翻査三年來獲資助而逾期未完成的「爛尾」個案,多達七十四件。「涉案」的包括許多知名人士,有人的補助金被追討回去,有人錢還不出來有挨吿之虞,有人則一延再延幾乎信譽掃地。沒染上感冒或精神病的朋友,也有各自的苦惱。 油街:香港的「華山特區」 儘管被經濟不景氣所困,不能說香港政府不重視文化。我們不是有華山特區和中正二分局麼?香港這幾個月來的熱門話題則是油街。油街是香港島上臨碼頭的一條街,舊政府機關倉庫及停屍房所在地,在出售前以極低廉價格論月出租,一些藝術團體夾在當中進駐。有劇團拿來當辦公室和排練場,有藝術家拿來當工作間和展覽場,首先登高一呼的「進念.二十面體」則租下一整層作展覽和演出,叫「Z+」。我去看了一次演出,是香港藝術中心和進念合辦的「小圈子運動」,每月一、兩回提供劇場新鮮人演戲,不計場租,也不收門票,就在「Z+」。一片可讓貨櫃開進開出的柏油路廣場,幾棟毫未整修的破落建築,似乎只能用「光禿」、「寒酸」來形容;地方簡陋至極,卻靜靜地煥發活力,儼然一個藝術村雛形。租約到期後呢?藝術家們還在爭取,我們就靜觀其變吧。 文字|鴻鴻 編導、詩人

-

即將上場

即將上場中國旅程'98預備起程

繼去年的「中國旅程97」的成功,今年榮念曾再次策劃這個大型劇場交流節目,把規模擴大一倍,邀請來自北京、上海、台北、新加坡、溫哥華、紐約和香港的十二位跨媒界華裔藝術工作者,包括電影、電視、舞台導演和視覺藝術家,在九七後第一個農曆新年前夕,吃一頓冷暖自知的年夜飯,一起踏上五百年前由馬可波羅開始的中國旅程。十二位兩岸三地曁海外華人名導演將各創作一齣以京劇場面一桌二椅爲基礎,二位演員合演的折子戲,十二齣戲分爲兩套節目,每晚各演六齣折子戲。 節目一參加的導演有林兆華、蔡明亮、張平、張獻、王純杰、邱金海;參加節目二的導演有王景生、田壯壯、賴聲川、黃柏武、林奕華及魏瑛娟等。 此次演出門票已於十二月二十二日起在香港藝術中心票房及各城市電腦售票網公開發售。

-

表演賦比興

九.問.別.港

之一. 不再自問了 破茶几 朽藤椅 或者老煙槍的原籍 ──那一地林壑 有一 口山泉 也老了 不再是我的 葬身地 之二. 僅有的方寸 沉慟時 才可以挪移 我寅卯時分噤聲的姿勢 「還將山脊移往何處呢?」 山影總是總是 駐守在你佝僂的背脊 和雲影不斷激辯著 百萬萬年前的 那次交易 ──還將山脊移往何處呢? 之三. 只有聲音 極度劇烈顫動時的聲音 才可以填平 那一處海的縱深 我遙念一生的那塊土地 「誰癡妄如你? 還將海的波瀾 踩在某種説辭下」 之四. 遮掩説辭的衣冠 兀立水畔 就讓它靜觀罷! ──見證一段記憶 黑色裸身的 記憶體 潛伏在深海的岩層 水陸交媾的 一灘泣血裡 之五. 《南方誌》裡 隱喻的一條無名冰川 暗藏常年血色的權力 冷嘲我僅有的 疑問的欲望 「誰會再 呼搶時光? 誰會再宣告 一種新的信仰?」 之六. 搶臥書案 也徒然 只有一張 飄遊的臉 在我晨洗時的水面 幻出一幕幕暮靄中 最後的溯行 令人昏眩的波光 令人遙想 是那一 口山泉 嘹亮而不絶的 聲浪 ──不問誰在我身後一再稽顙 之七. 山林割讓海天間的一塊

-

戲劇

冷熱交熾的《山海經》

習慣用地圖看「遊記」的觀衆,如果不能謹記「我思故我在」這句話,恐怕就會迷失在榮念曾的山海經緯裡。

-

回想與回響 Echo

不同的椅子

在「一九九七香港」這樣一個時空裡,一台歷史的大戲、歷史的活劇正掀開大幕。椅子的故事及各種不同的表述,也可以看出是兩岸三地的藝術家對遞轉嬗變的歷史所作出的潛意識的反應。

-

回想與回響 Echo

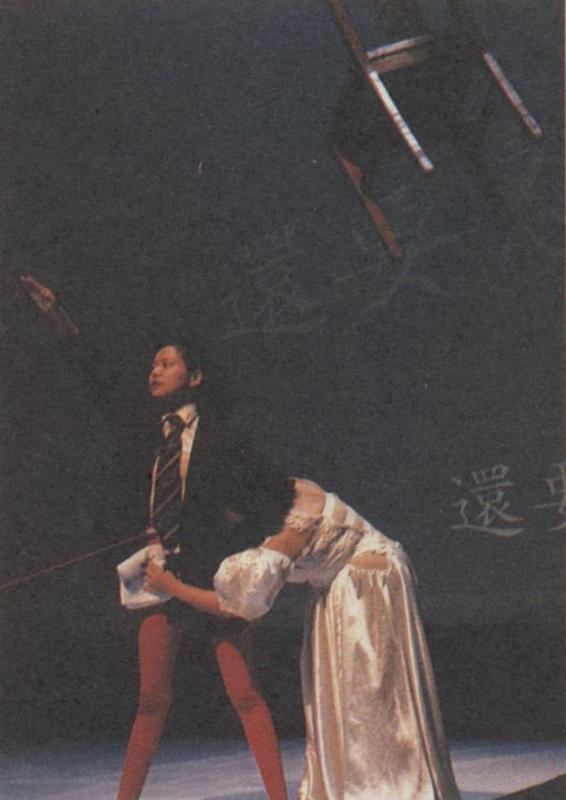

一桌兩椅、六種姿勢

「一九九七」是甚麼?作爲一個香港人,問這個問題可能有點多餘。但若我們把眼光放遠一點,試問:對中港台三地來說,一九九七「可以」是甚麼?問題便變得耐人尋味。

-

回想與回響 Echo

去香港看看

我曾以爲台灣有比香港更強大的前進動力,現在不難發現台灣有另一股更強大的力量往後拉。不是我們的政府如此,而是我們允許我們的政府如此。不是我們沒有選擇,而是我們放棄了選擇。

-

回想與回響 Echo

對進念與「中國旅程九七」所作的反思

「中國旅程九七」的演出部分裏,六個作品中的「中國」, 幾乎都缺席而不可得見。其中的意義與背後的訊息殊堪玩味。

-

專欄 Columns

專欄 Columns實驗劇的道路

實驗劇,有時使看戲的人知道他們實驗的是什麼,有時不知道,因爲製作人多半自己也不知道。但是有一點似乎看戲的人和製作者都領略到,就是企圖打破旣有的戲劇形式和成規的居心。這種只破不立的實驗劇應該叫做否定的實驗劇。

-

專欄 Columns

專欄 Columns創新與復古

做爲客體的藝術,本來就具有即興而發的本質,如舞蹈侵入戲劇,或者戲劇侵入電影,正可視爲藝術領域的擴大和豐富我們擔憂的只是跨越藝術疆界的任意性和蔓延性,是否眞能夠促進藝術的精緻化和深刻化。