社会是由个体组成的,我们却也可借由个体来穿透文化体系与政治意识。作为个体的王景生,以个人隔离经验重新理解全球化时代跨文化工作的控制与抗拒;同样作为个体的魏海敏,成了一面镜子,折射出属于台湾或尚存或消逝的种种故事。「而我身为导演的工作」,王景生说,「不是强加自己意念,而要打开自己,聆听合作伙伴们的声音,提供土壤,让这一切成为可能。」

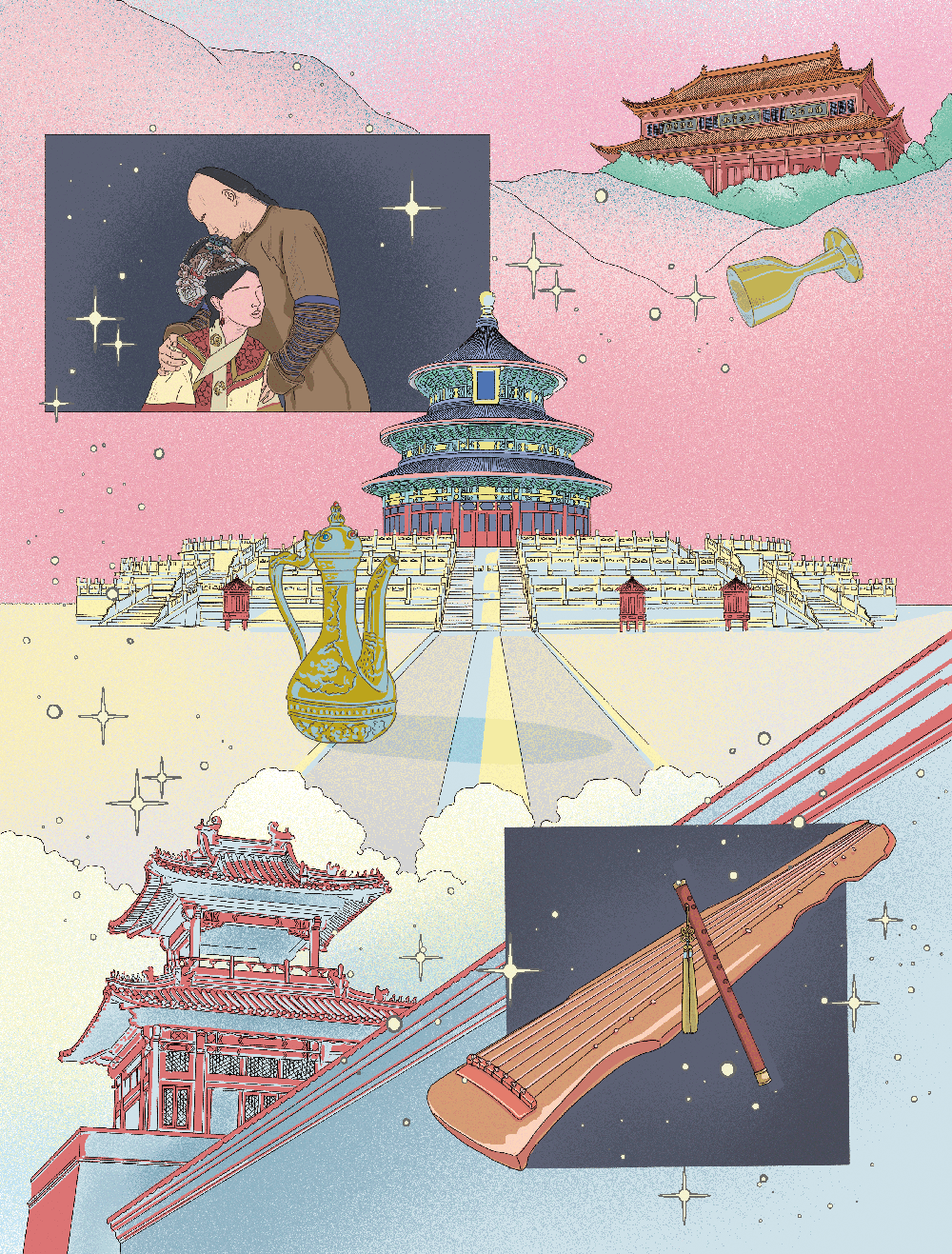

《千年舞台,我却没怎么活过》

4/9~10 19:30

4/10~11 14:30

台北 国家戏剧院

4/17 19:30

新竹县政府文化局演艺厅

INFO 02-33939888

「这段旅程愈来愈深入,先是文化,后来发现文化还不够,于是我进一步走进文化里面的艺术形式,然后是艺术家,最后是艺术家身分背后那个人。」访谈尾声,王景生如是说。而在我下笔之际,正如王景生舞台上游走于传统与当代,抑或是过去、现在与未来的交叠时空中,这段铿锵有力的自剖,既是结尾,也成了开场白。

溯源与转折的起点

那么,就从王景生这个「人」开始吧。如大多数同世代的新加坡人般,5岁开始说英文,自此失去了和方言文化的连结。作为华人战后移民后代,面对同样西化的香港,历经文革冲击的中国,反而在台湾这座岛屿,窥见自己渴望与祖辈连结的文化乡愁。溯源的乡愁,也成为他创作的起点。

不过这「起点」,却也有点特别。熟悉王景生的人或许都知道,在他以导演/剧场创作者之姿跃上国际舞台前,他可还是法律系的毕业生。在李光耀夫人成立的律师事务所 Lee & Lee完成见习,还执业了10天,才毅然决然选择了另一条人生道路。「我父亲那时深受打击,毕竟华人家庭总认为律师这一行意味著成功,相较之下『戏子』、『戏班』的地位就没那么高了……我们这一辈的要成为艺术家不容易,大都面临家人反对,不像现在很多年轻人视为理所当然。」王景生说。

从律师到艺术家,要说这是180度的转变,倒也不尽然。或许就像是王景生日后一再让我们看见的:个人的选择,总是可以突破规则与疆界。早在大学时期,他就曾参与学校剧场演出,在学期间还曾担任新加坡法学杂志《The Singapore Law Review 》编辑,与当时另一位共同编辑林瑞莲(Sylvia Lim)——说到这里,王景生骄傲表示对方是新加坡首位女性反对党议员——一起推动另一种「角色扮演」式的法律训练,透过扮演来处理高张力、充满情绪冲突的法律协商情境。从这观点来看,法律训练所著重的对话技巧,也很适合运用于纪录剧场的访谈工作。即便如今脱离法律、投身剧场,王景生依然深信:「剧场不该只发生在剧院、只为了作戏,更应该要超越剧场本身,为社会带来平等与公义,真正与社会发生关系。」

「新亚洲」的横向连结

外在世界与王景生剧场创作之间关系,首先是在世纪之交的垄罩下慢慢成形:「我前阵子在整理我的剧团『T:>Works』资料,发现自1996年一路到2000年,我的作品一直深受即将到来的千禧年影响。」王景生接著说,「对我身为一个亚洲人、一个亚洲艺术家来说,跨越千禧年代表著什么意义?所谓『新亚洲』究竟是什么?我们要如何带著过去迎向未来?」而在王景中言语中的新亚洲,有著多重历史、多重时空样貌,正如他在台湾摄影家张照堂的老照片中,看见与他成长经验(或说是与他父祖辈之生命)相系的「戏台」画面,令他想起在新加坡街道同样曾有戏班搭台,演员在后台化妆,观众搬著小椅子、边吃东西边看戏。类似的庶民经验,在台湾有野台戏,在新加坡则有「street theatre/街戏/Chinese Wayang(注1)」多种语言称呼。情感记忆触发的多重文化如此交叠,王景生也如此循线从自身新加坡华人移民史起行,进一步开始追寻那些共同组成新加坡丰富质地的马来、穆斯林与印度文化,接著在1990年代后期,又将关注拓展到亚洲其他文化圈,如结合京剧、泰国舞、能剧等来自亚洲六国传统的《李尔》(Lear)。(注2)

于是,王景生也试图为千禧年以降的「新亚洲」,提出一种汇聚当下的非线性时空想像:「亚洲历史充满垂直性的殖民关系(如殖民与被殖民),台湾自己就经历了三种殖民化——快速全球化的新自由主义、蒋介石军事政权,再更早还有日本殖民,然而我更感兴趣的是亚洲各文化之间的横向连结。」这样的横向连结,或许也存在于过去、现在与未来三种时态之间。透过现场艺术,在传统与当代、在文化与文化间搭建桥梁,让我们在此时此刻,既身处现在,也身处未来。

王景生的世界观是多重而繁复的。我不禁好奇,当他涉入看似追求美学纯粹的传统艺术领域,又该如何找到另一种共通语言?先不提别的,光是王景生在新加坡多元社会的成长背景,到他后来走闯亚洲甚至世界舞台(近5个月就经历了3次隔离,足以证明这一切),还游走于各种形式、媒材的创作领域,如今面对如将一生投入京剧演出的魏海敏——这其中,会不会产生某种「代沟」?

话虽如此,传统艺术又是否真如我们所想像般纯粹呢?更多时候,传统艺术同样无法自外于外在世界之影响。以王景生生长的新加坡为例,传统艺术成为政府保存的资产,反而脱离自身充满生命力的原生庶民场景,徒留空洞形式。至于在魏海敏身上刻印的京剧美学,也在国共内战后,随著蒋介石军事政权来台,移植于台湾这块土地,成为怀抱国族主义目的(以成为正统中国)的「精致艺术」(High Art)。(注3)

与人一同找寻与建立

回到跨文化、跨领域的创作本身,以此次因疫情延宕一年的《千年舞台,我却没怎么活过》跨国制作为例,王景生更强调魏海敏作为艺术家、作为一个人,胜过她背后的传统艺术符码:「不是魏海敏踏入我的世界(如《欧兰朵》就像是她踏入了罗伯.威尔森的世界)或是我踏入她的世界,而更像是我们一同寻找、建立另一个空间,经历这段变化旅程,一同前往未知——其中最困难、最重要的,是如何放下『把对方变成你所想的样子』的期待」。王景生进一步表示:「当你持续探索同一个领域,自然会愈来愈深入,如林怀民就是这样结合了当代舞蹈与传统语汇;但我的创作更像是持续建造、拆解并重建的过程,是阶段而非成果,需要不断的实验与编译。」

人们或许会用「游牧性质」(nomadism)来形容这种持续迁徙、居无定所的变动状态,但对王景生而言,逐水草而居意味著你知道要寻找什么样的生存环境,而他的旅程则是寻找旅伴,一同迎向无止尽也不设限的未知,对话也因此产生。

交付诠释与议题冲击的两种未知

在《千年舞台,我却没怎么活过》中,这未知境地不只存在于王景生与魏海敏两人之间,还加入了张照堂的摄影与陈界仁的影像。事实上,王景生近20年来与视觉艺术合作密切。他不把视觉当作服务剧场的元素,而试图寻找并至共存的各种可能(这也是为何他将所创立之「TheatreWorks」改名为「T:>Works」的原因,如其所说:「我们不是做剧场,而是做创作」)。此次邀请两位艺术家加入,他事先也不要求画面素材非得和魏海敏的经历相关,凡而更希望将诠释交给观众。

举例来说,张照堂与魏海敏两人同样经历过戒严时期人身移动受拘束的(刚好也让人想起今日疫情处境)70年代。在张照堂的镜头下「呈现出和现今截然不同的台湾,当时人们并不特别意识或抗拒摄影机存在,而保留了一种自然状态」。他的庶民场景、野台一隅,与魏海敏自幼接受军中剧团训练(海光剧校)、到成为京剧名伶的生命历程,可说是截然不同的两个世界。即便如此,排练时魏海敏看著一张张照堂的火车照片,自然也唤起了12、13岁剧校时期,大清早赶长途列车去各地军营演出的记忆。透过两人看似迥异却又隐约呼应的片段画面,台湾历史之多重叙事,因而在舞台再现。像这样的多重性,正是王景生持续在创作中所探求的。

相较于张照堂与魏海敏间若有似无、留待观众自由诠释的并置,陈界仁的影像则带来更为直接的议题性:一方面既系于其过往创作关注面向,另一方面也为京剧或剧场带来另一种外在连结。他想寻找的,并非魏海敏是谁,而更在于魏海敏一生(作为军事背景出身的京剧女演员)对台湾存在产生何种意义。在陈界仁提议下,他们来到金门,要在位于岩洞内的擎天厅唱一段戏时,却发现舞台后方的孙文肖像无法撤下。在这意外呈现的画面中,京剧与台湾的牵绊不言而喻,让个人生命与文化、政治以及历史相互辉映。

作为个体的向外联系

于是乎,如本文第一段提到的访谈结语所预示,所谓之于传统或者当代的横向追寻,依然回到了个体与群体、小我与大我之间的探问。社会是由个体组成的,我们却也可借由个体来穿透文化体系与政治意识。作为个体的王景生,以个人隔离经验重新理解全球化时代跨文化工作的控制与抗拒;同样作为个体的魏海敏(「相较于和整个传统剧团合作,其中难免牵扯更多权力关系,如谁是大师、谁辈分更高,此次只有魏海敏一位表演者,更能形成导演与演员之间的对话关系。」王景生解释),成了一面镜子,折射出属于台湾或尚存或消逝的种种故事。「而我身为导演的工作」,王景生说,「不是强加自己意念,而要打开自己,聆听合作伙伴们的声音,提供土壤,让这一切成为可能。」

自律师到剧场再到跨预创作,自华人移民到新加坡多元社会再到亚洲与全世界,王景生的艺术是不断向外联系的,正如在这间小小的防疫旅馆房间,依然有开不完的网路会议,听得见楼上传来的施工声,还有旅馆时不时送点心送饭。说到这,尽管旅馆规定送餐员不可与房客接触,王景生说对方总是坚持要确认他有拿到餐:「这或许也是某种台湾性格,不像新加坡,规定就是规定。」

正所谓,我们生而为人,不被任何体系规范所限制的自我选择。

注:

1. Wayang为马来语中「戏剧」之意。

2. 可参考林冠吾:〈亚细亚的混血儿──《李尔王》〉,《PAR表演艺术》第83期(1999年11月)。

3. 当然在这之前,京剧戏班也与台湾本土戏曲多有交流,但并未被高举至国家地位。