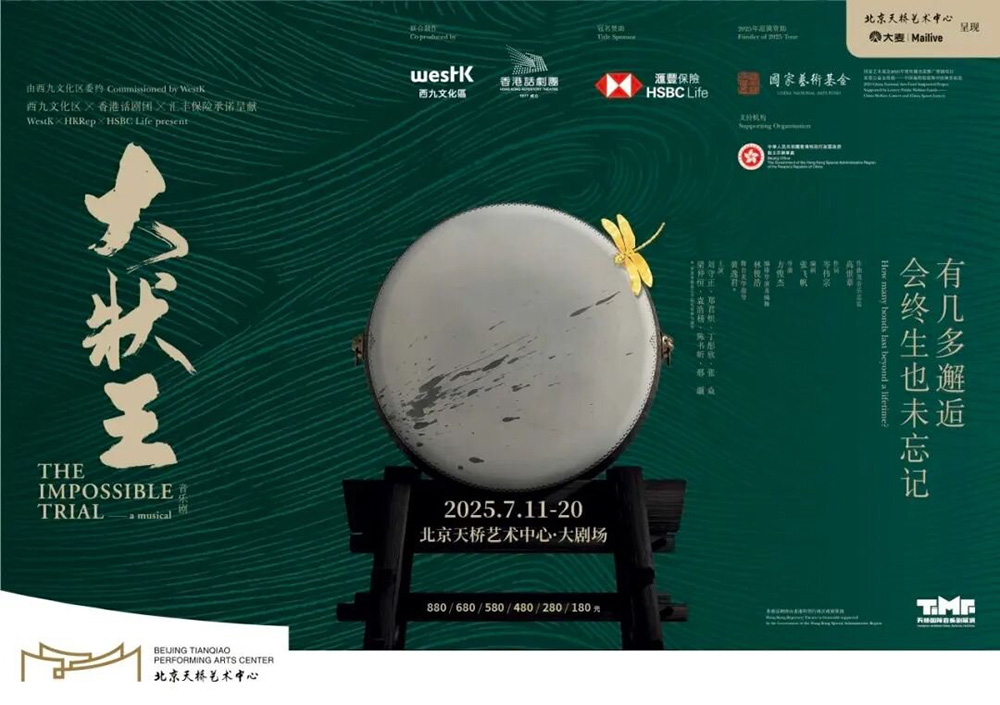

2月下旬,北京专做杂技表演、1300座的朝阳剧场推出两场「脱口秀之夜」,门票秒杀,脱口秀受欢迎的程度已从它的秀场满溢到不同的剧场了。开年以来的两个月,北京脱口秀演出超过3400场,占商业演出约43%。如果再讨论「脱口秀是不是表演艺术」这个问题,很快地没进过剧场的年轻人可能都会认为剧场就是演脱口秀的。就像10多年前,很多想投资话剧(舞台剧)的人以为话剧就是开心麻花。与此同时,北京首批25处挂牌的演艺新空间在这个农历新年期间也贡献了500多场次的演出,包括正乙祠古戏楼的经典戏曲,三里屯爱乐汇艺术空间,七七剧场的沉浸式悬疑剧等等。脱口秀与演艺新空间代表著北京的表演艺术日益多元化,但也代表著娱乐化表演需求日殷,势不可挡。另一个史无前例的数字也令许多人惊叹,2024年北京国家大剧院与天桥艺术中心票房收入双双破两亿人民币,领先全国所有大型剧院。剧院努力往市场营运的道上奔跑。

表演艺术的内容娱乐化、受众年轻化与剧院营运市场化在表面上看来对表演艺术产业似乎是正面的,因为统计数字每年都是增长的。但是,如果把表演艺术仅仅视为娱乐产业的话,最终这个社会将失去支撑人们对这个世界思考与反省的文化底蕴。艺术仍应该在不同的时代发出不同的声音,发出自己的声音,而要做到这些,最重要的就是艺术创作的原创力,也就是有好内容的作品。在北京其实并不缺乏编剧人才的孵化计划,但大多是为了公部门的文化成绩单,形式为上,真正纯粹为拓展艺术创作力设想的计划少之又少。值得庆幸,也很自然的是,大河中总有那么几只小鱼逆流而上,在这个讲究商业模式与营销策略的氛围里,仍有人关注著艺术本质的原创力,以孵化原创剧本为职志的「声嚣」(Sound & Fury)就是其中之一。