比利时编舞家杨.马腾斯(Jan Martens)今年将第三度来到台湾(注1),带来重制版《再见狗日子》(THE DOG DAYS ARE OVER 2.0)。藉这次演出机会,我们回望他的创作轨迹——从17岁上第一堂舞蹈课、19 岁踏入舞蹈学院、26 岁开始编舞,到如今成为国际舞坛备受瞩目的名字,马腾斯如何一步步建立自己的舞蹈观?

他的作品经常从概念出发,以舞者的身体作为对当代的回应语言。与其说他拥有一套可被辨识的风格,不如说他不断透过不同的身体实验舞蹈语汇,每一次都像是在测试舞蹈的边界。

从房间里随意起舞的少年,到拆解舞蹈规训的叛逆期,再到如今愿意将经典视为工作箱重新开启——《再见狗日子》不只是一次重制,更像是他与自己的创作历程之间一次诚实的对话。

从自我表达到反叛,不断扩张进化的舞蹈观点

马腾斯的创作源头,可追溯至青春期对自我表达的渴望。「我会在自己的房间里跳舞,听音乐,感觉身体能带我进入一种忘我的状态。」对仍在摸索自我认同的少年而言,舞蹈是一种与身体和解的方式。高中选修「身体表达」课程后,他意识到舞蹈的可能性,却从未想过成为职业舞者。

大学短暂主修英文与荷兰文,随即决定休学,在餐厅打工的同时思考未来。直到朋友邀他报考荷兰蒂尔堡舞蹈学院,他才正式进入训练体系。也是在那个时候,他首次清楚意识到荷兰新古典训练与比利时法兰德新浪潮之间的差异——前者强调技术与整齐度,后者以人性与思想为核心。「在比利时,我看到的是有血有肉的人;在荷兰,舞者更像精准执行的机械。」这个对比,成为他美学观的关键转折。

当时对荷兰学院风格完全不感兴趣的他开始思考:「我们究竟为何踏进剧场?不正是为了更深入自我、理解自身吗?」作为观众,他始终专注舞台上的「人」。他深信:「每具身体都能传达讯息,而舞台上呈现多样化的身体样态极具魅力。」

初出茅庐之时,他渴望反叛,抛弃所学的一切,重新思索舞蹈的本质,试图拆解舞蹈的惯性语法。2011年成名作之一《汗流浃爱》(SWEAT BABY SWEAT),就将芭蕾舞传统的双人舞(pas de deux)放慢到极限,把原先依靠速度和惯性将人抛向空中的双人舞动作,颠倒运用,用极缓慢的举起动作,让举起与支撑成为真实的肉体负荷,将「爱」翻译成重量与时间的感觉。那时他也刻意与非专业舞者合作,来展现舞蹈的多元性。

「年轻时自认叛逆,总想著颠覆常规。」当年他认为训练有素的专业舞者缺乏创造力,如今随著受邀为更大型的当代舞团编创,他开始发现受过专业训练的身体也蕴藏著迷人的可能性。这或许也跟时代转变、权力结构松动有关,编舞家开始将舞者视为艺术合作伙伴而非仅仅是意念执行的机器。马腾斯过去极力摆脱框架,如今则更愿意接纳,将既定的舞蹈形式视为工具箱,探索如何在既定框架内进行变革以注入新意。

马腾斯真诚地表示自己对舞蹈本质的认知仍在持续扩展与深化。他强调,「当舞蹈趋向实验性时,我们绝不能将其狭隘地归类为概念表演。我们应真正拥抱舞蹈的多样性,不该因作品未出现旋转动作就否定其舞蹈本质。」他深切地期盼更多编舞家或表演创作者能如此看待自身创作——只要舞台上有身体在空间中移动,那就是舞蹈。

创作是一场规划与放手的辩证

对马腾斯而言,创作从来没有固定公式。灵感可能来自社会事件、个人经验,或是一篇偶然读到的文章。「我会花上一年到一年半在既定行程之外的时间酝酿一个作品」。他笑称自己「非常分析、也非常纪律。」他在每次开排前都会透过案头工作准备好前置工作,设定清晰的目标。

以 2020 年的大型作品《任何搞分裂的企图都将以粉身碎骨告终》(any attempt will end in crushed bodies and shattered bones,以下简称《粉身碎骨》)为例,他早早确定主题是「抗争」与「世代对话」,并意识到要引导 17 位来自不同背景的舞者,除了艺术层面,还需要建立团队信任,「我知道这会花很多时间,所以我在排练前就先决定音乐与整体节奏,让结构先定下来。」

相较之下,《汗流浃爱》先确立概念,才和舞者一起在排练过程中逐步生成动作与其他决定。《再见狗日子》则是先在鹿特丹做了15分钟的前期发展,才有后来70分钟的完整作品。为了事先准备,他会先在笔记本上画满8个交叉点的图示,计算从一个队形跳到下一个需要几次跳跃。

排练后的整理时间也很重要。他表示,通常早上10点半到下午4点半他会和舞者排练,那之后他会独自消化白天的排练内容,重看录影、做笔记、拟定隔天计划。「进入创作期后,我一天大概工作12到14个小时。」因为即使事先拟定计划,看到舞者在排练空间现场尝试之后又会有新的资讯要思考,「对我来说,守护排练期间的晚上时段也非常重要。」

马腾斯的创作过程也重视形式与内容的结合。他通常会先有想要谈论的主题,接著思考要使用什么舞蹈语言,也因此作品语汇多元,「与其拥有一套固定的动作语汇,我更在乎为每一个演出主题找到正确语言。」比如在《再见狗日子》里是接近军事风格的跳跃;在《汗流浃爱》则是一种介于瑜珈、舞踏甚至是马戏或杂技的慢动作舞蹈。而《粉身碎骨》则是聚焦于舞者各自的独特语汇。

注:

- 马腾斯曾在2019年来台演出双舞作《三之律》(RULE OF THREE,2017)与《尝试》(Ode to the Attempt,2014),2023秋天艺术节演出《任何搞分裂的企图都将以粉身碎骨告终》。

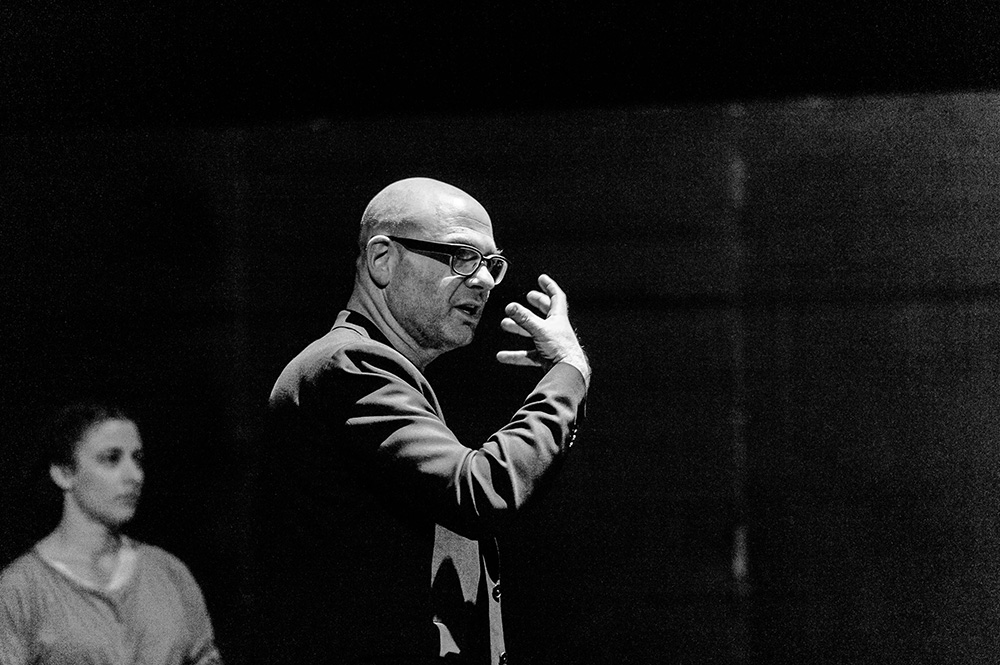

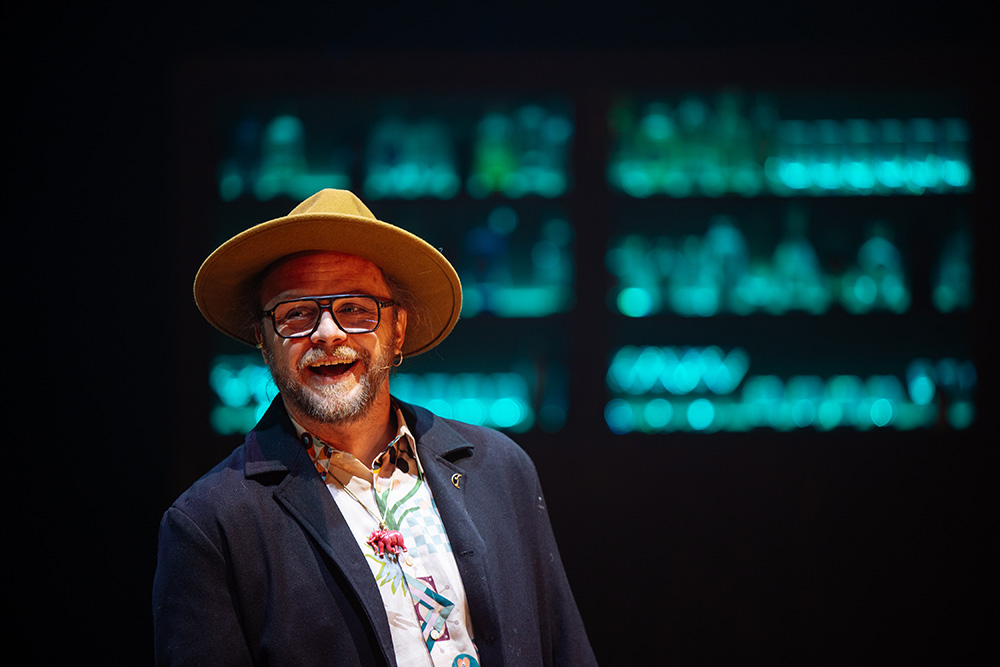

杨.马腾斯(Jan Martens)

1984年生于比利时,现为比利时GRIP编舞平台艺术总监,同时担任多个场馆与艺术节的驻馆艺术家。2010年起开始发表个人创作,创作理念深植于「每一个身体都能沟通,每一个身体都有话要说」,作品前卫又富有趣味性,试图探索表演者与社会大众之间的关系,并以强烈的视觉画面,具议题性的主题、难以定义的舞蹈风格为特色。