当人们买票进剧场时,会在意眼前看到的是真实还是虚构的吗?这或许是比利时剧团「柏林」(BERLIN)(注)未曾想过却被迫直面的命题。如同本剧故事主角看似是如今年迈的前柏林爱乐舞台经理弗里德里希.莫尔(Friedrich Mohr),却在第一个一镜到底的镜头就露了馅:镜头聚焦于老人,工作团队却不小心被暴露在镜头之中。

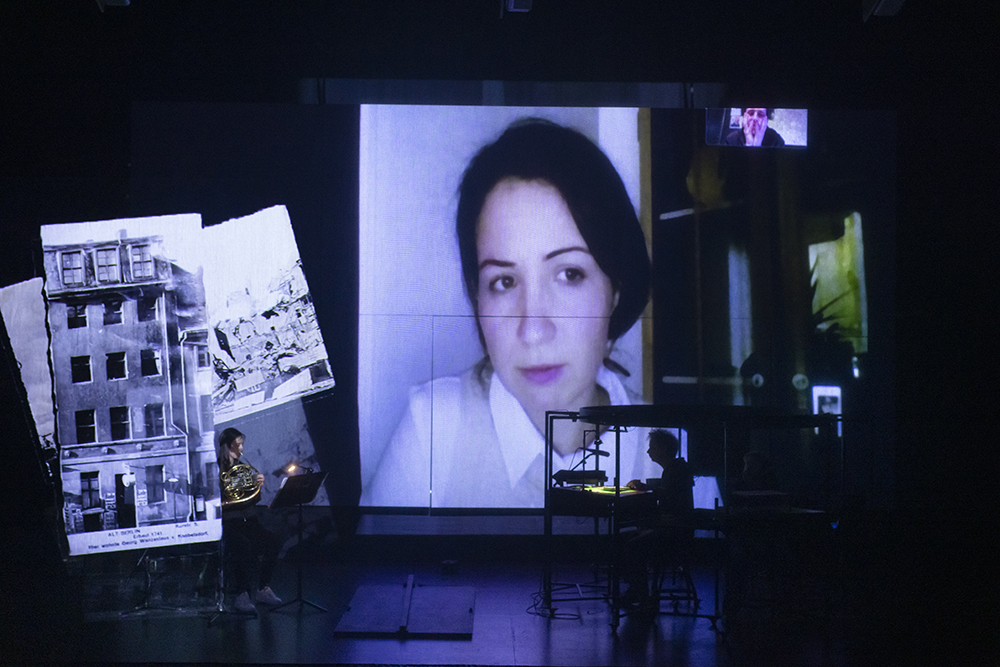

《柏林制造》以多萤幕影像、访谈片段与现场乐手的演奏,在团队跟著莫尔走访柏林街头,跟著他一同追寻数十年来未能完成的心愿:重建一场因为战争而未完成的音乐演出转播。这部作品强烈、深沉、给人意犹未竟的好奇,也可能是愤怒。作品把历史的裂缝、个人的遗憾与创作团队的挣扎层层堆叠交织,让观众不只看到记忆的再现,也透过作品反问自身,此刻在剧场里观看演出的我们,究竟真正想看到什么?

被当作政宣工具的柏林爱乐,在遭炸残破的城市中演奏

要理解《柏林制造》,必须先回到1945年二战尾声。那时德国由希特勒统治,而被称称为「宣传的天才」的宣传部部长约瑟夫.戈培尔则将柏林爱乐纳入麾下。在政权摇摇欲坠、轰炸遍布的城市里,柏林爱乐持续演奏,在逐渐崩坏的世界中维持最后一丝秩序。这种文化地位让柏林爱乐处在非常矛盾的位置:一方面它聚集世界数一数二的音乐演奏家,是真正的艺术殿堂;另一方面,它却被作为政治宣传的工具与手段。

年轻的莫尔深陷于矛盾之中。他看著犹太裔乐手好友被驱逐,自己却只能为了活命保持沉默。作为乐团舞台经理,他负责管理演出执行,因此侥幸不需要到前线抗战。当乐团在一群断手断脚的伤兵面前演出,他更感羞愧,作为那群「不够勇敢的人」之一,他的故事真挚动人,因为他代表战争中多数默默挣扎生存的人,背负著伤痛度过一生。《柏林制造》原先想带给观众的,是透过这位老者,走过柏林街头,看见这座城市的历史痕迹。

为老人完成《诸神黄昏》转播,但他的故事是真或假?

莫尔的梦想是完成1945年二战尾声柏林战役中,未能完成的广播演出。据他解释,当时乐团分散在各处的防空洞或乐团成员住处的地下室中,期盼在炸弹落下结束生命之前完成演奏〈齐格菲的葬礼进行曲〉,却因技术问题最终无法实现。于是剧团找到比利时歌剧芭蕾舞团(Opera Ballet Vlaanderen)、比利时广播电台(Klara)等多方协力,试图完成这场音乐会的转播。电影和剧场工作者菲恩.莱森(Fien Leysen)则向德格里兹提议,拍摄记录这个计划实践的幕后工作。

《诸神黄昏》讲述爱、背叛、权力与毁灭,也象征著新世界诞生前的终极破碎。作为华格纳4部曲歌剧《尼贝龙指环》的最终章。其中〈齐格飞的葬礼进行曲〉广为人知,这首乐曲象征著一位英雄的殒落和对「诸神」时代终结的悲壮预示。希特勒自杀时,广播里播放的正是这首乐曲。演出通常需要至少数十名乐手以上的编制,要在7个不同防空洞演出,没有指挥的影像作为节奏参考,更是难上加难。

当众人正在克服重重难关之际,剧情却有了意料之外的发展。剧团开始发现莫尔的「故事」似乎经过他自己的「加工」,计划却已经进行到覆水难收的进度。最后乐团如期完成盛大演出的转播,看似完成梦想的莫尔,此刻他的表情却令人难以分辨,究竟是真实的感动,还是虚假的扮演?没有多做解释,随著〈齐格飞的葬礼进行曲〉乐曲结束,也留给观众无限遐想。

记录「柏林」的不同观点与多层叙事,也探问观众何谓真实

纪录剧场建立在「虚构的真实」之上,透过戏剧的转化重新排列史料与文件,试图探问何谓真实。《柏林制造》透过文献和记录影像的再现、现场音乐和舞台布幕叠影,各种剧场语汇交错出多层结构的叙事,使观众不只看见莫尔的故事,也看见创作团队的迷惘、矛盾和质疑。

《柏林制造》不只是在讲柏林这座城市的人与故事,也在讲柏林这个剧团的经历。作为剧团「全新世」(Holocene)城市系列的最终章,仿佛总结了剧团20年来对「真实」的持续追问,并把这项追问推向更诚实、也更残酷的深度。

作品没有提供解答,而是把一个愿望、一段历史、一个人的罪与记忆摊开来,让观众自己决定要相信哪一部分。当观众离开剧场时,可能会开始问自己:在虚构或真实之间,我真正想看见的,究竟是什么?

注:剧团名称取名为「柏林」(BERLIN),是来自剧团创始的作品围绕著城市,首先以柏林这座城市为主,后续也到其他城市。因此剧团名称虽然叫做柏林,但剧团工作语言主要为荷兰语,驻地于比利时。剧团由伊夫.德格里兹、巴特.贝勒(Bart Baele)与卡洛琳.罗赫利茨(Caroline Rochlitz)于2003年共同创立,而德格里兹目前担任比利时根特剧院联合艺术总监之一。