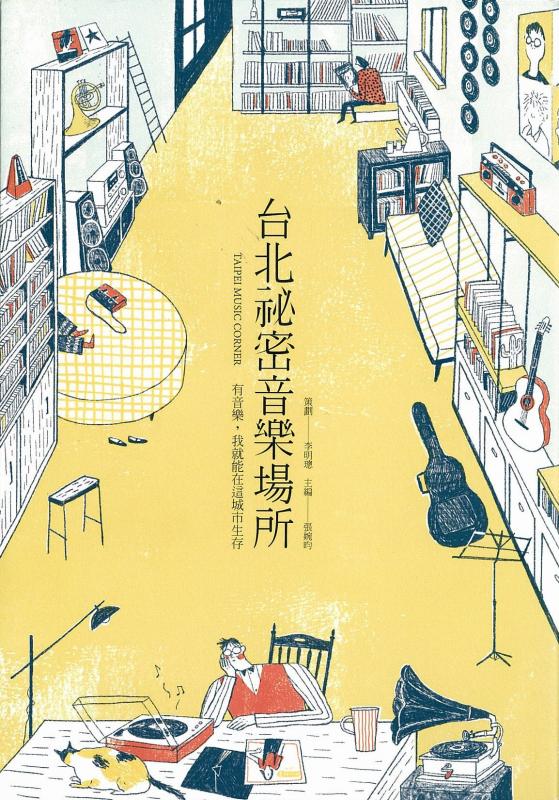

由社會學者李明璁策劃的這兩本書:《台北祕密音樂場所》與《耳朵的棲息與散步》,「有姿態」地呈現台北這個城市的聲音風景,前者描繪在需求、對音樂的熱情與商業運作之間找到平衡的音樂場所,卻遭商業力量摧毀了它們成就的生活豐富性;後者透過對各界人士的訪談,描繪稍縱即逝、只留存在記憶中的聲音風景。

這是兩本「有姿態」的書,出自社會學者李明璁的策劃,並不讓人意外。

《台北祕密音樂場所──有音樂,我就能在這城市生存》所沒有說出但又明指的,乃是「不秘密」的音樂場所——也就是像是兩廳院、城市舞台、小巨蛋這些地方。兩者之間的差別,以李明璁自己的定義,在於「秘密音樂場所」更要對抗地租上漲、「閃躲政府以治理為名的各種荒謬控管」。他以都市縉紳化(Gentrification)來定義「秘密」,也就是在都市發展與更新過程中,因為設施便利、機能提升,造成地價上漲,進而使得社經條件較差的住民外移、難以遷入的弔詭。

這些音樂場所在需求、對音樂的熱情與商業運作之間找到平衡,在都市的某個角落找到扎根的機會,豐富了當地的生活,但是,商業力量接下來又回過頭來摧毀了這種豐富性。

聲音風景,只能存在個人記憶中

伴隨著都市「進化」的腳步,不僅是地景面貌、居民組成、生活機能的改變,連帶著聲音地景(soundscape)也會改變。地景的改變,還會有實物留存,可供憑弔,而聲景是即生即滅,在當下一消失,就永不復現,只能透過記憶來捕捉,用文字來傳遞。這正是《耳朵的棲息與散步──記憶台北聲音風景》做的事。透過劉克襄、韓良露、詹偉雄、范欽慧、阮慶岳等廿多位作家、觀察家、音樂人、廣播主持人、建築師的文字或訪談,來呈現各自經驗中的聲景切片。

在生活中所發生的各種事件,很少不伴隨著聲音的,只是人耳所能細微感知的範圍不過周遭數公尺,聽力能及則以數公里為限。古時歐洲教堂以鐘聲能及的區域作為信徒會眾的大致範圍,也是出於實際的考量。不過因為人能移動,所以聲景的印象就不限於一地。俄國作曲家斯特拉溫斯基回憶童年時的聖彼得堡,充滿了許多聲音的細節,街上不同行業的作坊各有不同的聲音。若至冬末春初,涅瓦河融冰,冰塊擠壓碰撞發出的聲音,銘印作曲家心中。

音樂家理應是對聲音最敏感的一群人,聲音也是他們理解、呈現這個世界的方式。在台灣,這樣的人多半從小學習樂器、讀音樂班、成為職業音樂家。但是,在這本書中,卻絕少這類職業音樂家的「聲音」,倒是耐人尋味。

同樣地,在《台北祕密音樂場所》中,不管是在唱片行、音樂咖啡、音樂酒吧、Live House、複合展演這幾個目錄所區分的區塊,基本上也看不到這群音樂班出身的職業音樂家的身影。

外於主流的報導對象,能否長存?

在報導對象的挑選上,也有某種正義感與社會學的關切。在有限的篇幅、人力下,李明璁刻意捨棄掉較多媒體報導、較知名、較權威與較有影響力的場所,即使在同一類別中,也刻意避免樣貌的重複。

這或許會使得這本書所報導的某些場所,在十年後不復存在,就像在二○○○年出版的《祕密基地:台北的音樂版圖》所寫的五十多個音樂場所,如今還存活的不到兩成。於是,「有音樂,我就能在這城市生存」轉換成另一個問句,「什麼樣的音樂場所,能在這城市生存?什麼樣的聲音風景,會成為台北的記憶?」