當韓國政府與民間製作公司致力吸納來自世界各地的戲迷、劇迷、歌迷,這也改變了劇場製作生態,從作品題材的選擇到市場推廣策略,都開始思考如何才能讓跨文化觀眾都能享受表演。

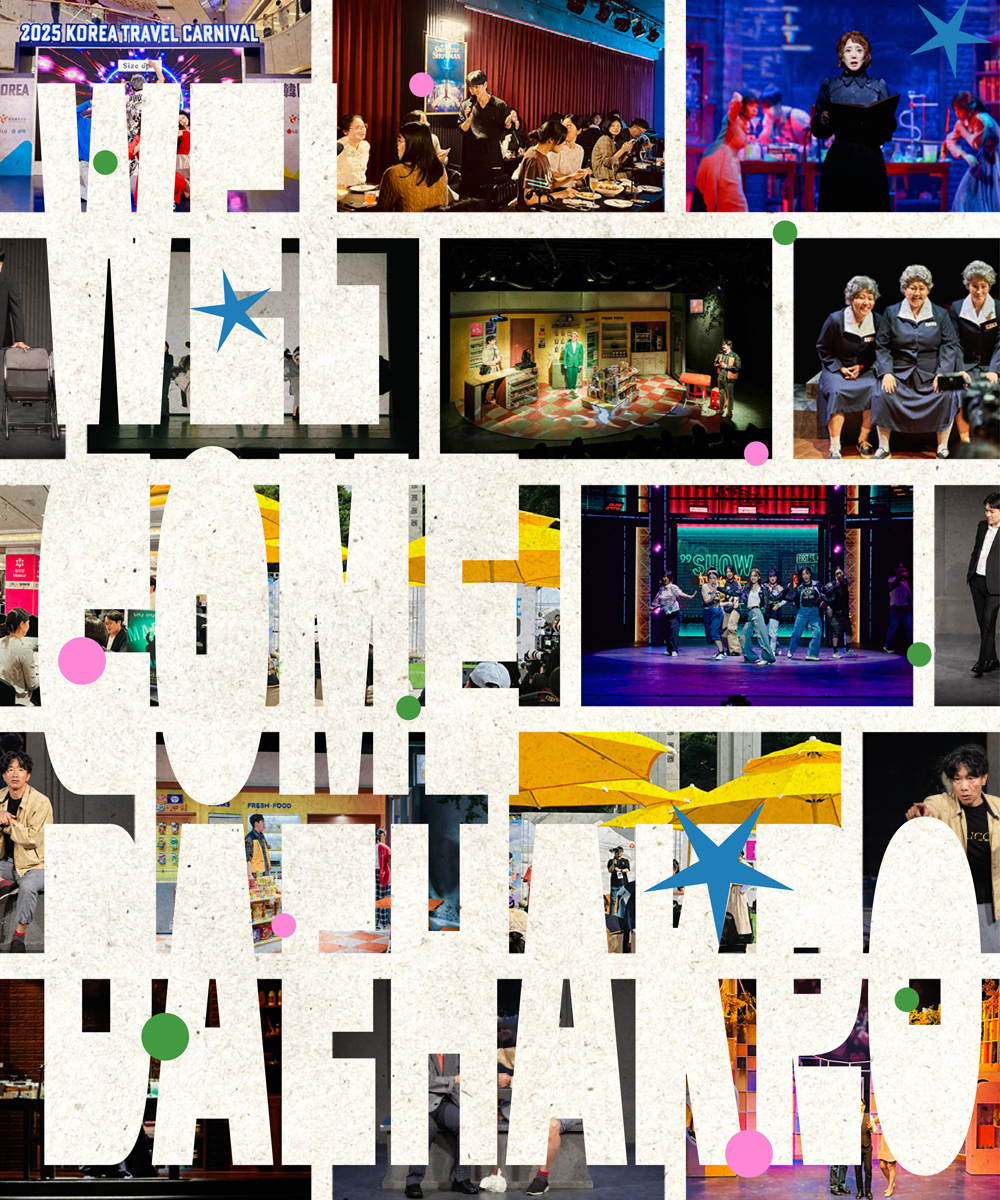

從入門款《NANTA》、《JUMP》、《PAINTERS》等排除語言限制,降低觀看門檻,純以肢體、視覺聲光呈現的觀光劇碼之外;近年韓國音樂劇、商業劇場發展成熟,創作能量豐沛,題材跨越原創、小說與電視劇 IP 改編、國際版權在地化,吸引韓國國內外表演藝術愛好者目光。這些作品展現出韓國劇場的多元性,在製作端就將各國的觀眾體驗與需求納入考量,透露出各製作團隊試圖站上產業浪頭的企圖心。

以DKR Entertainment製作的原創音樂劇《Inside Me》為例,這個描寫百萬網紅的故事,直面年輕世代的存在處境。《Inside Me》編導暨DKR執行長徐弘錫(Suh Hong Seok)表示在創作之初,目標受眾就是海外市場,透過試演(preview)從觀眾反饋持續調整作品,劇本、舞台設計與音樂皆以 SNS 世代的共感為出發點:舞台像 IG 介面般立體化、音樂選用 K-pop 元素,劇中互動橋段也邀請觀眾參與其中。

《Inside Me》在2023年首演後,曾入選「K-觀光街頭秀」,至今已演出935場,累積逾5萬人次。2025年8月也正式加入英文、中文、日文AR眼鏡字幕服務,進一步降低語言門檻,已赴高雄、香港進行showcase演出。值得注意的是,除了海外觀眾,韓國本地觀眾也十分投入:從小學生到成人皆能被 K-pop音樂和角色互動吸引,比如社群的人設與現實生活的落差,能引起不同年齡層共鳴,成為討論焦點。

K-content集大成,吸納旋轉門觀眾

在EMK製作公司代表金智元看來,音樂劇正是最能體現「K-content」的傳播媒介。EMK於2010年成立,創立初期以製作版權音樂劇為主,推出的首部作品為版權劇奧地利音樂劇《莫札特!》,近10年則投入原創音樂劇製作,曾推出《瑪塔.哈里》、《笑面人》、《芙烈達》等作品,叫好叫座,已成長為韓國最大的音樂劇製作公司之一。EMK最新製作《穿韓服的男人》由同名小說改編,講述朝鮮王朝世宗時期的天才科學家蔣英實的故事,預計在今(2025)年年底首演。

金智元說:「K-pop、K-drama、K-movie等韓國文化內容在全球受到矚目,但音樂劇是一種能將這一切綜合起來的藝術,這正是它能成為世界舞台焦點的原因。」這也意味著,韓國音樂劇能同時吸納 K-pop、K-drama、K-fashion 的粉絲,凝聚跨界觀眾群體。

金智元提到,她不久前參加新加坡的音樂劇論壇,會中討論到音樂劇的中心正從紐約百老匯、倫敦西區的重心逐漸向亞洲移轉,而首爾正站在這波浪潮的前端,「韓國音樂劇之所以大受歡迎,不僅因為題材多元,更因為演員展現出強大的能量與才能。」她認為,粉絲的熱情更是韓國音樂劇最具市場競爭力之處。

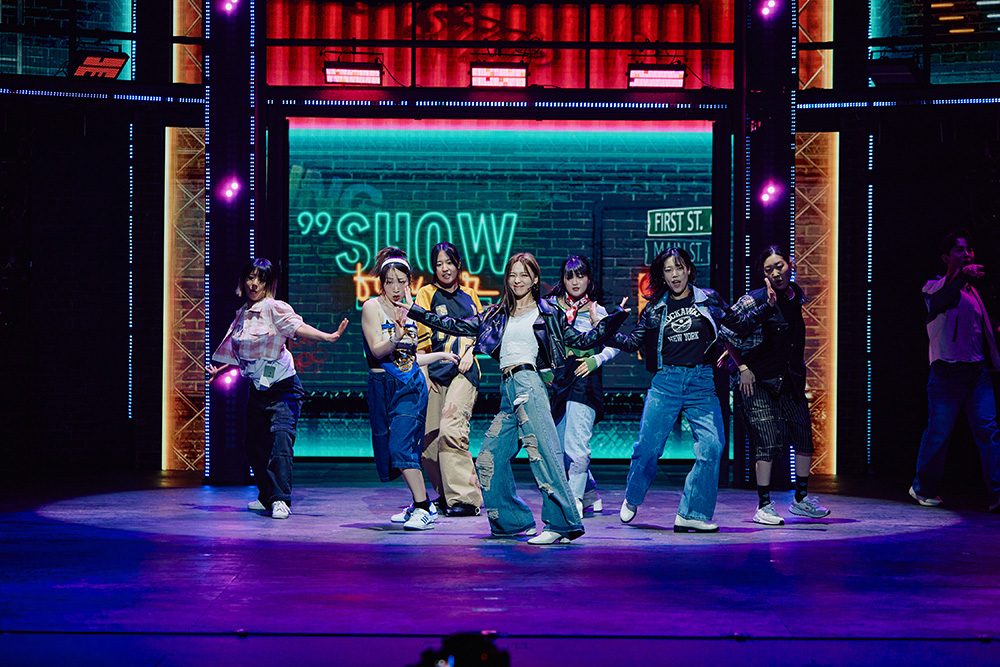

有票房號召力的演員、明星們投身劇場,吸納一檔演出看N次的「旋轉門觀眾」的效應不容小覷。以改編自熱門電視劇IP的《Dream High》為例,這齣定位為「show X musical」的作品,劇中的5位主演皆由K-pop偶像歌手擔綱,比如月前「K-Stage in 台北」的演出場次即由SE7EN、INFINITE張東雨、Block B U-KWON、Wonder Girls先藝、李志勳等歌手出演;並由K-pop知名編舞家崔容俊擔綱編舞,舞台設計也貼近大型演唱會現場,讓音樂劇不再僅是劇場觀眾的專屬,也吸納了流行音樂、電視劇的粉絲,讓更多觀眾進入劇場。這樣的結合帶動粉絲經濟,除了具備更強的海外輸出潛力,也增加海外粉絲赴韓觀演的驅動力。該作目前已賣出日本版權,演出也將在2026年上半年邁入第3季。

談及韓國劇場製作發展趨勢時,推出音樂劇《不便利的便利店》的JIWOO劇團製作代表黃基鉉特別指出,近年製作團隊非常用心營造觀演關係,「大概從前年開始,演出之外,製作還會延伸出許多媒介讓演員跟觀眾見面。」《閣樓男女》(又譯《屋塔房小貓》)製作公司redNblue行銷副理Song Hye Hyun也觀察到,COVID-19疫情後,團隊在觀演流程上更加注重互動,除了傳統的演前、演後座談與粉絲見面會之外,簽名會、合照、送別活動甚至抽獎互動,都被納入日常製作流程,讓觀眾能更親近演員。

比如今年演出的版權音樂劇《Once》就特別安排在演出前,由演員即興演奏樂器迎接觀眾入場喝酒,近距離互動,將觀眾直接拉進故事中的都柏林酒吧。這些安排不僅讓觀眾能更親近演員,提升觀眾體驗,也在無形中鞏固了粉絲基礎,強化了作品的持續市場號召力,成為售票賣點的策略之一。

明星演員是產業萬靈丹嗎?

韓國影視演員、偶像歌手參演音樂劇、劇場,或大學路上的劇場演員跨足影視而成為流量明星的現象,在韓國表演藝術圈屢見不鮮。本季就有多位劇場出身的影視演員回歸舞台,包含9月底已囊括青龍、大鐘、百想三大電影獎大滿貫的影帝黃晸珉,繼《地鐵一號線》時隔9年後再度主演版權音樂劇《窈窕奶爸》,展現不同於電影的喜劇能量;10月底,以韓劇《機智的醫生生活》為台灣觀眾所知的田美都將重返《也許是美好結局》10周年回歸公演,飾演她當年所塑造的角色Claire,再掀話題;12月則有曾獲青龍、百想最佳男配角的朴正民將在版權劇《少年Pi的奇幻漂流》演出主角Pi,挑戰操偶與多媒體結合的高難度演出。

而1989年首演的原創諷刺喜劇《老盜賊》,更是韓國劇場圈歷久不衰的作品,《財閥家的小兒子》中的李星民、《Moving異能》中的文盛瑾、《歡迎來到王之國》中的陳善圭等韓國演技派演員都曾參演。本季由朴哲民、太恆浩、盧鎮元與全載亨主演,《老盜賊》製作公司Nine Story製作組的Keung Sun Oh透露,最大的亮點是由在電視劇《成均館緋聞》與電影《1987:黎明到來的那一天》等作品中展現甘草演技的朴哲民、太恆浩,「他們出演的場次,幾乎不用推票,票房反應特別好。」她笑著說:「因為兩位演員在海外也有一定知名度,吸引許多海外觀眾來看。」

除此之外,《閣樓男女》講述一對意外同居的都市男女的愛情喜劇,歷年選角的最大準則就是人氣演員,主演名單星光熠熠,比如《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎、《黑暗榮耀》及《淚之女王》的朴成焄在影視圈走紅之前,就分別在2015年與2012年飾演主角李慶民,2024年初則由偶像團體VERIVERY的勇勝接力。該劇2010年在大學路首演至今,累積達270萬觀看人次,曾是情侶約會必看首選劇目。然而,儘管卡司吸睛,本作仍將於2026年1月熄燈,Song Hye Hyun透露製作團隊會在休息期間優化作品,但歸期未定。

一定程度上,《閣樓男女》停演顯示了明星演員雖能拉抬作品熱度,卻不是保證作品長壽的萬靈丹。

近年來,韓國表演藝術圈也出現過度依賴明星的討論與反思。有韓國學者指出,為了拉抬票房與投資,製作公司往往將預算集中於明星卡司,導致其他演員與幕後人員的薪資與待遇相對薄弱,甚至衍生出薪資拖欠的狀況。而觀眾過度關注「誰演出」而忽略作品本身的現象,更助長了這種失衡的權力關係,也推升了高額製作費與票價。(註)

這些問題提醒韓國戲劇與音樂劇產業,在粉絲經濟帶動市場快速擴張之餘,如何兼顧產業生態結構的健全與永續發展,仍是一道待解的難題。

註:相關報導請見:https://v.daum.net/v/20250827070130733

作者按:本文韓文人名若未有中譯則以英文拼音表示。