在劇場,勞動是隱形的。

當觀眾坐定、燈光亮起,眼前呈現的是一場精美的舞台成品。但在幕後,是一群黑衣人默默支撐這個系統運轉,從卸車、搬運、裝台、換景到拆台、撤場,這些隱身黑暗的勞動身體,共同構成藝術生產機制。

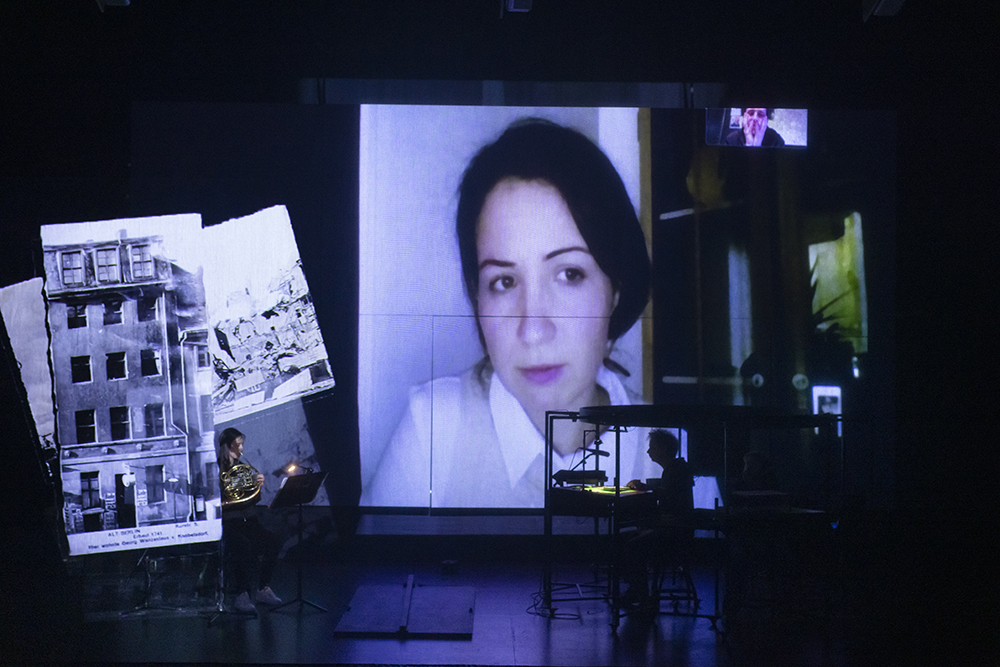

法國馬戲導演克萊蒙.達贊(Clément Dazin)的《勞動狂想》,選擇從這道縫隙切入,將後台推到前台,把衛武營國際藝術文化中心的卸貨口變成舞台,讓觀眾直視藝術場域本身就是一個勞動現場。

反思勞動的起點

達贊的創作取徑,與他早年的職場經驗緊密相關。在成為馬戲導演之前,他曾在客服與歐洲直升機公司(Eurocopter)任職,同時撰寫一篇關於「職場關係中的心理情感維度」的碩士論文。

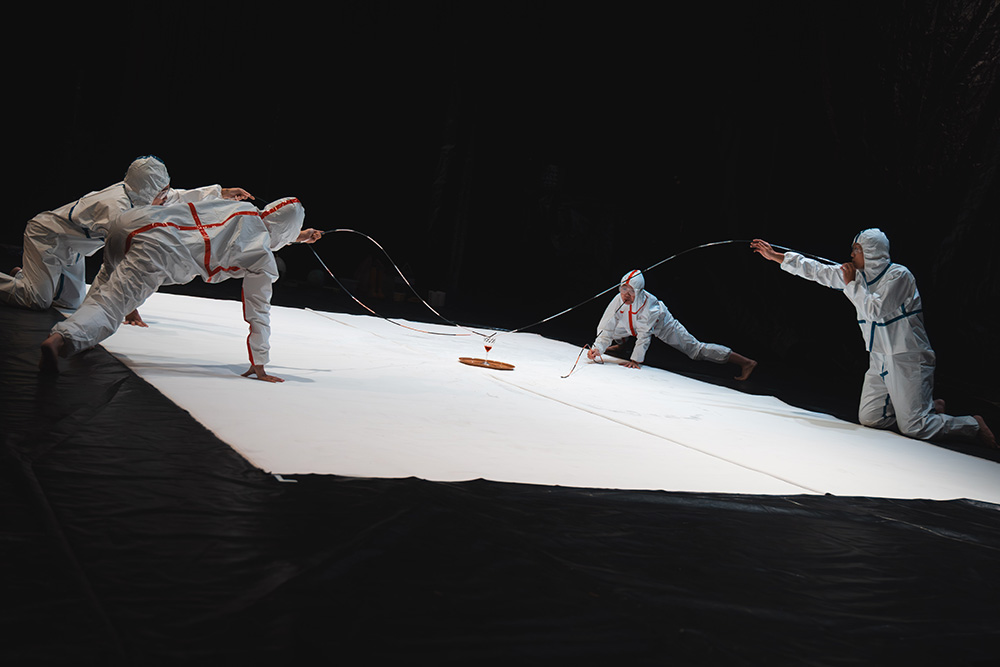

「那時我訪談了公司很多同事,發現制度如何滲入身體。你會看到肩膀下垂、呼吸變淺、背部彎曲——那是壓力留下的形狀。」他回憶說。

在他看來,現代企業的體制往往以「開發潛能」之名,實則削弱了個體的力量。這種對身體與意志的馴化,也延伸成他後來對舞台勞動的反思。