Search 進階搜尋

-

現代音樂盒

新時代來臨的聲音

史旺特納在《餘音綿延》中 追尋一種陰暗晦澀的語法 可是隱隱之間又有一種濃厚的生命力

-

爵士縱橫談

從《迄今爲止》開始

傑克森的演奏層次色彩非常豐富 偏向前衛路線的風格 讓他的音樂中經常帶有 令人驚奇的不可預測性

-

舞與影的對話

光碟網海中的舞影

在遠古,原始部落族群手舞足蹈、祭天祈福 後來,手舞足蹈轉變成舞台演出 現在,舞蹈透過衛星被傳送到電視頻道上播放 未來,只要透過網路發表 舞蹈就能在任何一段時間被任何一個人欣賞

-

新西遊記

流光如潮 厝落定

參與英國格林威治靑少年劇團(Greenwich and Lewisham's Young Peoples Theatre, 簡稱GYPT)敎習劇場的工作經驗,讓筆者深刻體會從事靑年劇場、兒童劇場是件極爲任重道遠的工作。但這項工作是需要文化、敎育單位長期的關注;因爲毫無商業取向的敎育/社區劇場活動也必得在敎育、文化體制的認可下,未來才有可能進入校園與社區實踐的可能。

-

歐陸劇場

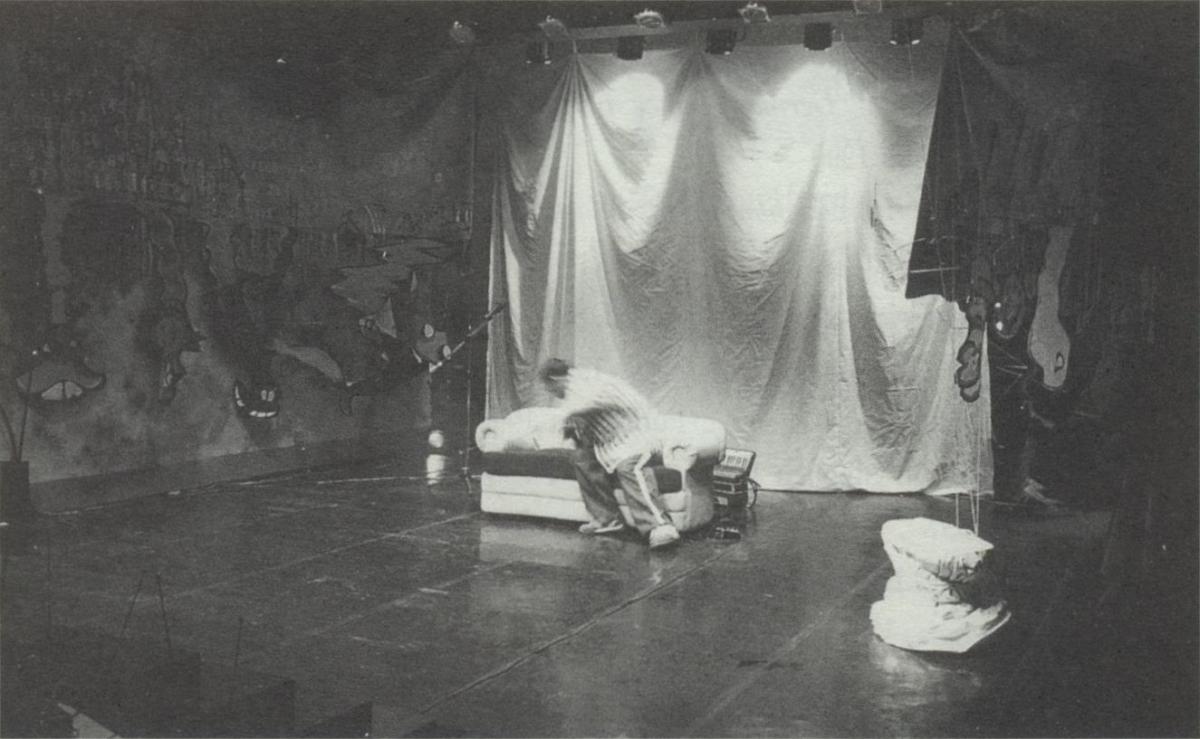

重創原始語言悸動的《說─說之歌》

法國國立柯林劇院(Thtre National de la Colline)總裁亞倫.弗朗松(Alain Franon)指出「戲劇演出不是一面鏡子,而是一具放大鏡,戲劇表演以完全令人始料未及的角度放大呈現某些事件。」觀看其九九年執導的巴黎熱門之作《說─說之歌》,戲中熾熱化的演技與戲劇化的場景設計,在在發顯著戲劇演出這種顯微知著的功能。

-

劇場對談

從〈蘆林〉到〈癡夢〉的表演心路歷程

素有「張三夢」美譽的崑曲名伶張繼靑,去年隨同江蘇崑劇院二度來台,演出包括〈驚夢〉、〈尋夢〉(《牡丹亭》)、〈癡夢〉(《爛柯山》)和〈蘆林〉(《躍鲤記》)等著名戲碼。兼具傳統戲與現代戲表演體驗的張繼靑,是如何創造並豐富了「崔氏」、「龐氏」等膾炎人口的崑曲角色?透過這場張繼靑與國內戲曲學者王安祈的對談,不但反映出崑曲表演者琢磨角色層次的細膩與深刻,也呈現了崑曲劇種的獨特藝術之美與人文深度。

-

名家訪談

舊傳統中的新發展

瓦勒麗.普瑞斯登.登勒卜(Valerie Preston-Dunlop)可說是目前拉邦動作分析系統的權威。豐富的實務與敎學的經驗,加上數十年不斷地硏究與出版,讓她在舞蹈學術界享有祟高的地位。本刊特地訪問了瓦勒麗.普瑞斯登.登勒卜本人,從她親身的經歷中,談談投入發展拉邦動作分析系統的過程。

-

座談會

世紀交替承受「輕」

在一九九九年末一片迎新送舊聲中,台北小劇場聯盟舉辦的港台劇評人交流座談會悄悄展開,會中沒有過多的爭論,留下的是對過去的回顧、展望與自身處境的擺盪,呈現著世紀交替間港、台劇評人的不可承受之「輕」。

-

專欄 Columns

專欄 Columns當代戲劇的歷史縱深

台灣當代戲劇的歷史縱深,一方面直接上承六、七十年代的新戲劇,其與五十年代的反共抗俄劇、日劇時代的新劇運動以及文明戲以降的中國大陸話劇,都有千絲萬縷的關係。另一方面,因爲廣義的華文新劇是西潮衝擊下的產物,那麼另一條歷史的縱深便伸向西方,至少要上溯到歐美的寫實主義、現代主義,以及目下衆說紛紜的後現代主義的戲劇。

-

專欄 Columns

專欄 Columns戲劇的vs.敍述的

敍述有其建構性及虛構性,但又於日常被人視爲承載眞理的媒介──這個奇怪的現象對大衛.馬梅特而言,是語言最令人玩味的地方。他認爲,說話是建構事實的行爲,也是一種表演的舉動,因此兩人對話就是戲劇動作,就是戲。

-

九二一文化震撼系列報導

歡喜陪伴.遊戲取暖

口述歷史劇團「歡喜扮戲團」從今年初開始在南投草屯展開了長期的工作計畫,藉由對年長者的陪伴聆聽,與針對國小學童設計的戲劇治療,期盼幫災民走出創傷的陰影。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 舞躍大地舞蹈創作比賽開始報名 適逢千禧年的「舞躍大地舞蹈創作比賽」,將以「展現廿一世紀新台灣人精神」爲主題展開甄選報名作業,報名自即日起至四月十日止,比賽則定於五月五日至七日在台北市社敎館舉行。 跟前幾屆一樣,比賽分「藝術舞蹈創作組」與「全民廣場舞蹈創作組」兩類:前者不拘舞蹈類型,但需以「舞台演出」方式呈現,舞碼長度五到十分鐘,表演人數三至二十人爲限;後者主要在推廣舞蹈藝術大衆化,參賽人數需在二十人以上,舞碼以簡單易學易跳、能帶動全民參與的舞蹈形式爲主,必須創新風格並具民族地方特色,音樂限用本國音樂。 入選作品可獲獎狀及二萬到十二萬不等的獎金,主辦單位中華民國舞蹈學會並將請得獎者參與巡迴校園講座與演出。比賽簡章請洽中華民國舞蹈協會,電話:(02)27071756、27616979。 (編輯室) 「國家文化藝術基金會文藝獎」受理申請推薦 第四屆的「國家文藝基金會文藝獎」即日起至四月三十日止受理申請與推薦,此屆的主要訴求爲「打開藝術的界限」,以符合新世紀開展下對藝術未來的深刻期待。旨在鼓勵具有累積性成就的傑出文藝工作者、提昇文藝水準,文藝獎的獎勵類別分文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇五類,各選一名,獲獎者可獲新台幣六十萬元獎金及獎座。爲使得獎人的藝術成就及人格典範可與社會大衆有力互動,國家文藝基金會也獎針對獲獎者設計一系列後續推廣活動,如藝術成就座談會、演講、駐校藝術家等,並將爲其拍攝紀錄片及出版傳記。此獎歡迎中華民國國民或具中華民國國籍的海外文藝工作者申請,或推薦符合上述資格之文藝工作者。索取資料請洽國家文化藝術基金會,電話:(02)27541122 轉 305、309。 (編輯室) 〔大陸〕 中國崑劇藝術節 首屆中國(蘇州)崑劇藝術節曁優秀古典名著展演,係由中共文化部及蘇州市政府共同主辦,預計將在三月三十一日至四月六日於蘇州盛大舉行。這個藝術節歷經十年的醞釀方

-

即將上場

屛風表演班演出《京戲啓示錄》

「風屛劇團」推出「梁家班」故事──一個民國三十年代的小梨園行,爲了戲班生存而排演改良式京劇「打漁殺家」──的舞台演出,彩排時卻凸槌連連,人人各懷鬼胎,眼看首演日就要到了。 《京戲啓示錄》以「戲中戲中戲」的敍事結構,將「風屛劇團」、「梁家班」、「打漁殺家」三齣戲串連在一起,是李國修的半自傳式劇作,首演於一九九六年。四年之後,虛構的「風屛劇團」再度登「台」,集合了李國修、李天柱、朱陸豪、李小平、王珀、黃宇琳、夏靖庭、游安順、樊光耀、呂羿慧、劉珊珊等各個表演領域的多位演員,進行全台巡迴演出。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

音樂無限。

-

東京

莎劇、能劇、悲劇、警世劇

故事是熟悉的:一個看不透權力本質的老邁君王和三個女兒間的分家悲劇;原始背景是政治的:內戰爆發前的英國,法國正虎視眈眈地伺機而動;演繹的版本是多元化的:前有黑澤明的《亂》,近有女性主義的電影版A Thou-sand Acres;是的,莎士比亞的《李爾王》從來就不是個容易的題材,太多珠玉在前、太多角度可揀。 九九年九月,日本名導蜷川幸雄給自己一個追加難度的挑戰,與莎劇權威團體──RSC合作,並邀來以主演電影《瘋狂喬治王》(The Madness of King George)而獲金像獎提名的耐吉歐.豪森(Nigel Hawthorne)飾演「李爾王」,與國人熟知的日本明星眞田廣之巧扮「愚人」(The Fool)。全劇以英語發音,先在日本彩之國藝術劇場演出十六場,十月底再赴倫敦巴比肯中心公演二十四場,接著自十二月初也已在莎翁故鄕史特拉福(Stratford-upon-Avon)作千禧跨年的四十三場演出。這樣的跨國製作除了牽涉大批人力物力,更隱含著背水一戰的必勝決心:想想看,日本人指導RSC演莎劇!筆下從不留情的英國劇評人想必早就躍躍欲「批」,火眼金睛地準備大審一場。 聰明的蜷川集合日本設計好手,給了《李爾王》一個多重國籍的古典包裝,再大刀闊斧地修枝剪葉,以簡潔的動線與輪廓塑出現代感,不時還綴灑些零星的東方情調,果然贏得英日一片好評。在戲劇表現上,蜷川放下以往討好的誇張肢體,謹守「少就是多」(Less Is More)的準則,作出某種東方內斂氣質的示範,怪不得泰晤士報讚道:「終場更是深刻動人,就因爲它是如此的單純、沉靜,而充滿尊嚴。」蜷川能在東西文化間拿揑得如此得宜,眞是高招! 《李爾王》設計群表現傑出 即使在像我這樣對所謂「東西合璧」、「跨國合作」抱持懷疑態度的挑剔觀衆眼裡,堀尾幸男設計的舞台也令人喝采。開場的氣勢懾人:左右幽深的竹紋木牆,從兩邊向遠側中線延伸至未知的黑暗裡;向前傾斜的舞台中央,穩穩地放著獨一無二的權力寶座,在前面攤開來的是張繪有地圖的大毯,暗示著一場至親手足間的領土爭奪即將在其上展開。音樂設計宇崎奄童和音效設計井上正弘與蜷川合作多年,其用日本三弦、邦樂混出的聲音,神秘而富張力。 從斜坡後背光出現的人物,像是彼此命運中無法選擇或抗拒的因子

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature舊曲新唱

儘管市場反應冷暖不一,台灣的傳統戲曲界近年來仍出現了許多具有新意的創作嘗試。從跨劇種的形式實驗,取材多元化的新編文本,到結合不同媒體的經營策略,世紀末的傳統戲曲是否已經發展出一些値得期待的嶄新表現活力?其障礙何在?而在進入新世紀之前,面臨國立戲劇藝術中心即將於二〇〇一年元旦成立的新衝擊,戲曲界對於未來又有何憂慮與展望?

-

特別企畫 Feature

統合現有資源,放眼戲曲未來

在成立台灣戲曲專科學校之後,敎育部「國光、復興兩團校整合計畫」的下一步是將現有的國光劇團、國光豫劇隊、戲專國劇團與戲專綜藝團統整,再吸納一本土劇種劇團,預計於二〇〇一年一月改制成爲「國立戲劇藝術中心」。曾經負責規劃兩校合併案、目前主持兩團統合事務的國立國光劇團團長吳瑞泉表示,將承續「不增員額、不加預算」的原則,完成劇團整併的目標。整併之後最大的好處在於,原有兩團團員行當互有見長、角色配當不齊的狀況將可望改善;同時,「資源統合運用」的結果,將使劇團有更充裕的人力資源演出大戲。 新成立的「國立戲劇藝術中心」,在體質上屬於社敎機構,負有「社會敎育、宣導政念,配合政府指導民間社團」的功能。可是對於吳瑞泉來說,「國立戲劇藝術中心」無非只是換個名字的劇團,未來每年還是繼續會大量爭取國內外演出機會、支援大專院校相關戲曲社團、推動中小學校園巡演,或是錄製電視戲曲節目等等,這些都與現今所爲相去無幾。劇藝中心設主任一名。副主任則有兩名,分別來自國家編制與藝術工作者,擔負劇團行政與表演的業務;表演部門的副主任可由團員兼任。除了前四團是沿用原有團員之外,本土劇種劇團將採取逐年徵選的方式,期能吸收最優秀的藝術家,發揚本土劇種。中心的經費則完全來自國家編列的預算,票房收入與募款所得都必須繳交國庫。吳瑞泉說:「我們就是一個職業劇團。像一般劇團有演出,也有競爭的壓力。」 設置國家本土劇團的政策考量 面臨著生存競爭的課題,劇藝中心在設置劇團的時候,是否兼顧各戲曲愛好族群的公平不是惟一的考量。如同吳瑞泉表示的,劇藝中心有一般劇團的票房壓力,所以在選擇的時候,勢必得以觀衆的口味爲優先。他說,國內有一半以上的人口是閩南族群,因此使用台語演出的歌仔戲是最容易被大多數人接受、瞭解與喜歡的劇種。同樣是以台語發音的布袋戲,因爲舞台小,不適合大型演出,加上藝術流派紛雜、統合不易,又有濃烈的迎神賽會性質,與國立劇團的性質略有出入。 對於部分民間藝術家質疑國立歌仔戲團成立,是與民爭利的做法,吳瑞泉特別指出,大學也有公私立之分,這純粹只是性質的差異,公立單位做的反而往往是民間不願做的賠錢事;在戲路上,因爲肩負國立劇團的使命,所以會稍與民間的藝術性格作出市場區隔。至於與民間藝術家的交流方面,吳瑞泉則採取了比較保留的態度。

-

即將上場

即將上場國立台灣藝術學院夜戲劇系畢業公演《査甫快跑》

假如有一天你遇難,莫名其妙地被置身在一個島嶼部落,你會怎麼辦?假如你到的這個島是女人島,你會遇到什麼奇奇怪怪的事?從文明社會一變到了女權至上的部落社會中,結果會如何? 國立台灣藝術學院夜戲劇系四年級畢業公演《査甫快跑》,是敍述某個台灣男子莫名其妙來到女權至上的女人島,在此島嶼部落所發生的故事。這齣舞台劇改編自法國劇作家阿努義的《月暈》,此次演出保留原劇作家的精神,在人物角色上的塑造由男性變成女性,也把時空背景由法國上流社會改爲神秘的女人島。原劇中男、女主角在愛情價値觀的摸索中,得到圓滿的結局和答案,對人生的意義及其存在的價値,都由有趣的劇情、幽默的對話表達無遺。阿努義用喜劇的手法將人生的意義解析,並且從對金錢和愛情兩個環節,透露生命的些許無奈。此次改編添加男性與女性之間長久以來的戰爭對立,對愛情、金錢和人生的差異性,引發人思考兩性間的關係。

-

即將上場

烏克蘭國家兒童芭蕾舞團

烏克蘭國家兒童芭蕾舞團成立於一九五〇年,該團的特色在於一方面延續俄羅斯古典芭蕾的完整性及傳統性,另一方面則不斷開發獨創且新穎的舞碼。該團團員共有四百多位,兒童年齡在七歲至十五歲之間,目前與「烏克蘭古典芭蕾學校」建敎合作,兒童進入該團後,必需學習古典芭蕾、民族舞蹈及現代舞三大主要課程。 烏克蘭國家兒童芭蕾舞團每年都有定期的巡迴演出,除了莫斯科及俄羅斯各大都市外,並曾多次受邀至保加利亞、美國、西班牙各國巡迴演出;除此之外,該團並爲俄羅斯電視台「傑出藝術家」節目錄製一連串兒童靑少年的系列節目,獲得熱烈回響,並榮獲爲「俄羅斯最佳藝術團體」。去年烏克蘭國家兒童芭蕾舞團曾來台演出《白雪公主》,今年則將帶來兩齣新版本的兒童芭蕾舞劇《傑克與魔豆》與《仙履奇緣》。

-

即將上場

第六屆皇冠藝術節

一年一度的小劇場盛宴「皇冠藝術節」將於三月開始,此次推出四種不同類型的演出。 首先登場的是由服裝設計蔣文慈、音樂創作劉季陵、劇場導演鴻鴻及空間設計師高弘樹所共同創作的「台灣新『身/聲』代──前衛現代服裝音樂劇場」的演出,透過多元異質的跨界合作,共同發想出迥異於一般劇場、新世紀的表演型態。 繼去年歡樂怪童話《那後來呢?》之後,兒童劇場導演徐琬瑩,今年再度呈現一齣充滿想像、驚喜、變化萬千的人偶傳奇《我掉了一個夢》,由故事工場劇團演出。另外《旅行生活》則由皇冠劇廣場密獵者劇團演出,許正平編劇,傅裕惠導演。 《舞蹈異人世界PART II》是「舞蹈空間舞團」提供編舞者創作的園地,此次延續去年《舞蹈異人世界》第一部的創新精神,繼續窺探身體舞動的奧秘,由「舞蹈空間」舞者詹曜君、譚惠貞,及剛由美國知名後現代舞團「崔莎布朗舞團」返台的男舞者楊銘隆,共同攜手創作。詹曜君將在《紫橡木後的花園》中以女性觀察者的身分描繪出人性的惡與黑暗;譚惠貞從拒絕符號或意念將世紀分隔的概念,做出《週而復始的歌唱》、以及訴說女人說不淸數不盡的七情六《慾》;楊銘隆則帶來包含空間、切割及極簡主義的《城》。