如果音樂劇市場展呈現的是一種「面向國際、尋找普遍感性」的策略,那麼在戲劇領域,則可見韓國另一種積極與觀眾溝通、與時俱進的說故事取向。《那時,邊紅禮》與《老盜賊》並非音樂劇,而是戲劇作品,但它們揭示了相同的核心:如何透過人物的選擇與重構,讓觀眾重新看見「人」的故事。

從回應現實社會出發

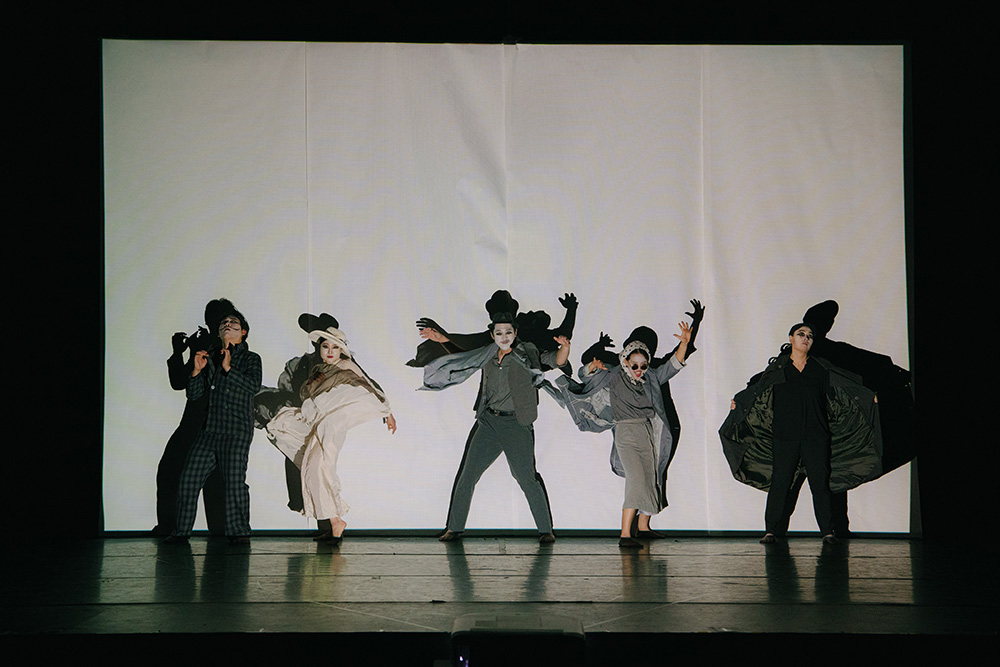

以1931年朝鮮為背景的長銷劇《那時,邊紅禮》(그때, 변홍례),靈感來自真實發生的女性殺人事件,結合了卓別林式的默片語法與現場聲音設計,讓舞台上的演員表演動作,舞台邊的演員則以擬音與口白建構聲響世界。HADDANGSE劇團將這段被塵封的歷史搬上舞台,卻並未選擇以常見的民族敘事作為核心,而是以一位名為「邊紅禮」的女子命運為起點,探問人在權力與慾望的夾縫中如何失去了自己的聲音。有趣的是,該劇題材沉重,演出基調卻十分幽默,有許多打破現實與舞台界線的巧妙設定,比如演員會製作爆米花跟觀眾分享,也設有觀眾可攜帶啤酒入場的「週末版本」,演員甚至會在演出中即時錄影直接走出劇院買酒,並在90秒內返回。

另一方面,該作取材自真實,卻處處強調虛構,這也是藉由歷史折射當代社會的起點。HADDANGSE劇團執行長Moon Sook Kyoung特別提起2015年朴槿惠政府的文化藝術界黑名單事件,「初演時,劇團最開始的創作動力是憤怒,是對權力與體制的強烈批判。」而現行版本,則更聚焦於人物的抉擇與人性幽微處的矛盾,讓觀眾在輕鬆氣氛中思考沉重問題——在被權力與歷史操控的時代,個體如何被看見、被敘述、被消失。本劇曾入選韓國話劇評論家協會「年度三大話劇」之一,也受邀至英國愛丁堡藝穗節、西班牙費加洛劇院演出。

讓作品活在當下

而若要提起現場互動的翹楚,則非《老盜賊》(늘근도둑이야기)莫屬。這齣自1989年首演至今的長壽劇,堪稱韓國小劇場的生存奇蹟。它沒有華麗的舞台裝置,而是仰仗演員以紮實靈活的演出功力與觀眾互動,為老故事注入新能量。Nine Story製作人Dan Young Kim與製作組的Keung Sun Oh透露,演員會在固定結構的劇本下自由發揮,每一場都可能根據當天或近期的重要社會議題重新編織對白,從青年失業、政治醜聞到社群媒體上的流行語,皆可成為即時素材。這樣的靈活機制讓《老盜賊》始終「活在當下」,成為觀眾與現實對話的一面鏡子。

他們指出,《老盜賊》長壽的關鍵就在於觀演「共同呼吸」的即時性。觀眾並非被動接收,而是現場氣氛與文本生成的參與者,演員會根據觀眾反應臨場改變節奏或笑點,有時甚至將觀眾即時評論化為劇情的一部分。但這樣的互動強度,也讓製作團隊坦言,《老盜賊》極難被翻譯或輸出海外,因其語言笑點、政治暗示與社會脈絡皆高度在地化,「外國人即使懂韓語,也未必能理解語言中隱藏的幽默或文化語感。」這也反映了韓國另一條並行的創作取向:在追求全球化的浪潮中,仍有作品選擇深耕本地市場,透過即興與共感,建立一種極具現場動能的觀演關係。

從音樂劇到戲劇,這些作品證明韓國創作者正在以不同方式觸碰、拓展故事的邊界。無論他們選擇以國內外歷史或當代社會為題,最終都回到同一個命題假設:我們想說的故事能否讓人進入、讓人相信?

當代表韓國的「K」不再只是創作的前綴詞,而是觀眾感受的結果,或許我們看見的,就不只是「韓國的」內容產業,而是一種以靈敏的創作內核、縝密的市場策略、成熟的製作與演出團隊所共構出的說故事文化。

作者按:本文韓文人名若未有中譯則以英文拼音表示。